La Universidad Femenina

“Habíamos, unos y otros, descubierto entre las niñas de nuestra edad, inteligencias tan vivas, temperamentos artísticos tan notables, naturalezas tan privilegiadas que decidimos sacarlas del letargo colonial

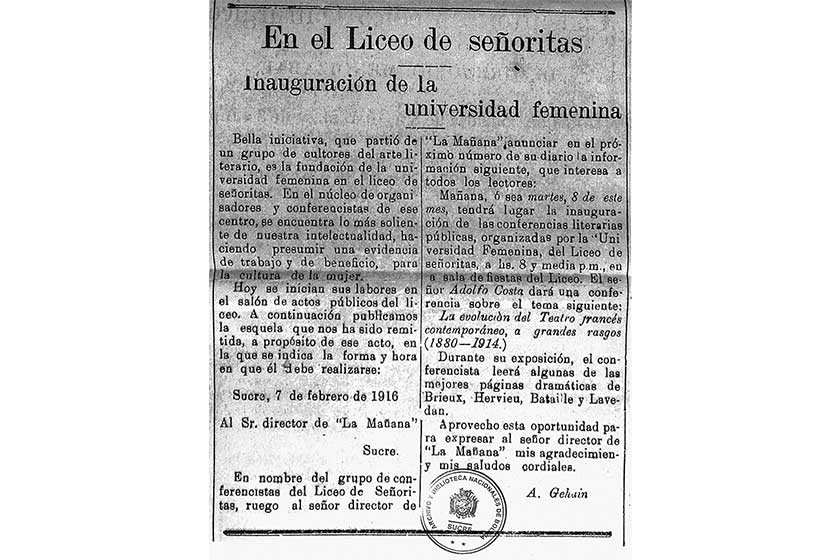

El pedagogo belga Adhemar Gehain, cofundador de la primera Escuela Normal de Maestros, saca de la modorra a un grupo de jóvenes citadinos en Sucre y logra inquietarlos a tal punto que se comprometen en una aventura sin precedentes: la creación de una universidad exclusivamente para damas. Ocurrencia histórica que cumple 100 años…

Abril de 1915. Reunidos en la casa de Adhemar Gehain, varios jóvenes de la ciudad deciden fundar la Universidad Femenina de Sucre con el objetivo de elevar el nivel intelectual de las mujeres. Gehain es un pedagogo belga que integra la delegación europea contratada por el presidente liberal Ismael Montes y encabezada por Georges Rouma. “Abrigo la certidumbre de que este instituto tenga la noble y grande proyección de vivificar el alma nacional, de unificar nuestras aspiraciones y ligarnos con los lazos indisolubles de una verdadera y leal fraternidad”, ha dicho Montes en el acto de inauguración de la Escuela Normal.

El plan Rouma

En la primera década del siglo XX, la ciudad de Sucre cobijó en su seno entidades fundamentales de la educación. Desde luego, la creación de la Escuela Normal de Maestros, en junio de 1909, fue un hecho trascendental y se constituyó en el mejor homenaje al centenario del Primer Grito de Libertad de América, acaecido en 1809.

La primera planta docente de la Normal estaba integrada por maestros extranjeros —chilenos y belgas—, todos guiados por Rouma, quien venía desde Bruselas con la fama de haber fundado la prestigiosa “Sociedad de Paidotecnia (ciencia del niño)”. Por su intermedio, Bolivia fue el primer país de todo el mundo en implantar el método global de enseñanza de lectura y escritura por medio de las palabras normales, un plan con bases sociológicas y pedagógicas.

Los miembros de la misión provenían de la Universidad Libre de Bruselas, aquella que había revolucionado la ciencia pedagógica en Europa y que en los primeros años del siglo XX disputaba el liderazgo universitario a la Universidad Católica de Lovaina.

Georges Rouma, Adhemar Gehain, Julia Degand y Julian Fisher, entre otros, habían logrado una verdadera revolución en el país: consolidar las bases de la ciencia de la educación y sembrar la semilla de la enseñanza como factor de verdadero desarrollo.

En esas circunstancias, Sucre empezó a recibir a un contingente importante de jóvenes de todos los departamentos del país, hombres y mujeres que acudieron entusiasmados a la Escuela Normal de Maestros. La capital, desde ese momento y a la par de la influencia de los alumnos de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, se constituyó en una ciudad estudiantil por excelencia.

Las mujeres universitarias

La socióloga argentina Alicia Itatí Palermo, en su artículo “El acceso de las mujeres a la educación universitaria”, destaca: “Podemos distinguir dos periodos en relación con el acceso de las mujeres a la educación universitaria: En el primero unas pocas accedieron de forma excepcional o disfrazadas de hombres; en el segundo se produce el acceso de la mujer como género”. La Escuela Normal había logrado alcanzar ese segundo periodo permitiendo, desde 1909, el acceso de las mujeres bolivianas a la educación superior.

En el libro “Páginas Dispersas” de Ignacio Prudencio Bustillo, que prologa Adolfo Costa Du Rels, este recuerda: “Habíamos, unos y otros, descubierto entre las niñas de nuestra edad, inteligencias tan vivas, temperamentos artísticos tan notables, naturalezas tan privilegiadas que decidimos sacarlas del letargo colonial en que se hallaban sumidas”.

El crear una universidad para señoritas suponía desterrar la idea de prepararlas solo para los menesteres domésticos o “a vagos estudios de pintura o de piano” con la única preocupación de esperar a un marido. La Universidad Femenina se organizó, precisamente, para vincular a la mujer con las concepciones filosóficas, literarias y científicas. Se trataba de un esfuerzo privado que no pretendía la constitución de una casa de estudios superiores como tal, sino, y sobre todo, de un espacio que acoja a quienes voluntariamente desearan ser parte de la iniciativa democrática de irrestricto acceso a la cultura y a la educación.

Al respecto en el prólogo citado relata Du Rels: “Desde luego, ningún afán de lucro. Entrada libre. Como local, una pequeña habitación cedida por el Liceo de Señoritas (hoy Liceo Mujía), en la calle Bolívar. Éramos ocho o diez muchachos dispuestos a compartir con los que desearan escucharnos el fruto de nuestros estudios y de nuestras reflexiones. Cada cual iba a hablar según sus gustos, su temperamento, de lo que él creía saber mejor”. Y sigue: “El periodo de preparación de nuestras conferencias fue tal vez uno de los más gratos. Devorábamos libros y más libros, amontonando notas y notas…”.

Pero, ¿cuál es el pensamiento de estos jóvenes intelectuales liderados por Adhemar Gehain? Afirmaban que varones y mujeres tenían capacidades similares y que la mente no tenía sexo. Con ese lema se organizaron entusiasmados definiendo la básica estructura de quienes iban a constituirse en docentes. Asegura Costa Du Rels que todos aquellos que impartieron conocimientos en la Universidad Femenina de Sucre, fueron bondadosos caballeros que amaban la ciencia, la cultura y, por sobre todo, anhelaban —para el futuro— mujeres independientes que además de la belleza física sean portadoras de la belleza del espíritu formado en la filosofía, la historia, la pedagogía, la psicología, la música y la poesía.

Jaime Mendoza, decano

Así, el grupo de “maestros” o “docentes” de la Universidad Femenina se organizó distinguiendo como decano a Jaime Mendoza, por esas épocas, de unos cuarenta años.

Mendoza, en la primera década del siglo XX, por su novela “En las tierras del Potosí” había recibido en París y de parte, nada menos que del gran Rubén Darío, un nuevo nombre de pila: el “Gorki boliviano”. El maestro de la juventud apoyó incondicionalmente la constitución de un espacio de estudio dedicado a las jóvenes sucrenses.

Otro grande que fue parte del centro de educación femenina fue Ignacio Prudencio Bustillo. Sin duda, dice Du Rels, él fue el más pulcro y dedicado maestro que inició a las mujeres en el estudio de la filosofía. Luego, estuvieron como docentes Adolfo Vilar y José Espada Aguirre, ambos destacados en el derecho y la política.

Julián Fischer, belga como Gehain y Rouma, experto maestro en artes plásticas, congregaba a una gran audiencia en sus conferencias, lo mismo que Adolfo Costa Du Rels, experto ya en temas literarios. También fue maestro de la Universidad Femenina Alberto Ostria Gutiérrez, el benjamín del grupo que con apenas veinte años de edad dedicó excelentes conferencias sobre literatura y poesía. Ambos brillaron en la diplomacia, alcanzando Costa Du Rels la Presidencia de la Sociedad de Naciones, entidad precursora de la Organización de Naciones Unidas.

El joven poeta Nicolás Ortiz Pacheco, “Nicolasito”, afirma Costa Du Rels, deleitaba a las damas con temas de poesía moderna.

El autorizado plantel de maestros se completaba con nombres muy importantes: Julio C. Querejazu, Florencio Candia, Federico Ostria Reyes, Moisés Santivañez, Julio Gutiérrez Pinilla, el Dr. Benjamín Guzmán C. y, desde luego, relumbrando con luz propia, los maestros Adhemar Gehain y Julia Degand.

La Universidad Femenina tuvo el honor de contar como conferencista a Ricardo Jaimes Freyre, por esos años considerado una de las figuras destacadas del movimiento modernista en Hispanoamérica junto a Rubén Darío y Leopoldo Lugones.

La investigación

Durante dos años funcionó la Universidad Femenina que, al principio, contaba con menos de 20 alumnas para luego sobrepasar las 200, obligando a los maestros a conseguir dos aulas amplias en el mismo establecimiento.

Pero, para conocer “a profundis” la Universidad Femenina, así como quiénes fueron las damas de avanzada que acudieron a sus aulas, fue necesaria la revisión minuciosa de periódicos, revistas y folletos de la época.

Los estudios

La información hemerográfica concedió datos de singular importancia. Los “docentes” de aquella particular academia se esmeraron en la preparación de los temas y en la elección de los autores más connotados universalmente, revelando lo mejor de su obra a chiquillas de 15, 16 y 17 años. Además, a las madres de estas, a las tías y a un sinfín de mujeres que acudían ansiosas los martes, a las 20:30, a las aulas del Liceo de Señoritas.

Les hicieron estudiar: La evolución del teatro francés contemporáneo (1880-1914), revisando las mejores páginas dramáticas de Brieux, Hervieu, Bataille y Lavedan; la literatura española, desde Pérez Galdós hasta Ramiro Maeztu; Molière y el teatro clásico francés; las mujeres de la Revolución Francesa; la ópera de Arthur Honegger y Jacques Ibert: L’Aiglon, basada en la obra de Edmond Rostand; la obra de Eça de Queiroz; literatura boliviana y la novela nacional; la sonora lengua de Víctor Hugo y la célebre novelista Selma Legerloff, la primera mujer que logró el Premio Nobel de Literatura.

También: El feminismo anarquista; la mujer como componente y como factor social; estudio sobre la Prehistoria a través de “hermosas y luminosas proyecciones”; Tolstoi y su obra; la música de Chopin; Gabriela Mistral y la mujer en la literatura; la obra de D’Anunzio; impresiones sobre “Gloria”, novela de Benito Pérez Galdós; Jorge Sand y su obra; Gustavo Adolfo Becquer y su obra poética; de M. Joaquín Lemoine su “Bilán du Féminisme Mondial” (Balance del feminismo mundial).

De Eça de Queiroz les presentaron su novela “El crimen del Padre Amaro”; de Henrik Ibsen, su magnífica obra de teatro “Casa de Muñecas”; de Benito Pérez Galdós, su conflictiva novela “Gloria”; de Molière, su obra de teatro “Escuela de Mujeres”; de Tolstoi, su “Ana Karenina”; de Jorge Sand, toda su obra y su increíble vida de mujer “absolutamente independizada”, vinculada a personajes tan grandes como Chopin, Balzac, Flaubert, Verne, Víctor Hugo, Liszt, etc.

Las alumnas

Sobre las alumnas, entre la información revisada se localizó como notables seguidoras de la Universidad Femenina a las señoritas Corina Harriague, Alicia Jáuregui, Delfina Deheza y Lola Rück, las primeras cuatro bachilleres de la historia de Sucre.

Además, se ubicaron noticias que destacan la gran labor desplegada en esos años (1915-1917) por los profesores Adhemar Gehain como director del Colegio Junín y Julia Degand como directora del Liceo de Señoritas, ambos pedagogos que aportaron inmensamente en la formación de los jóvenes y en la consolidación de los derechos de la mujer y el de su inclusión a la sociedad con plenos derechos.