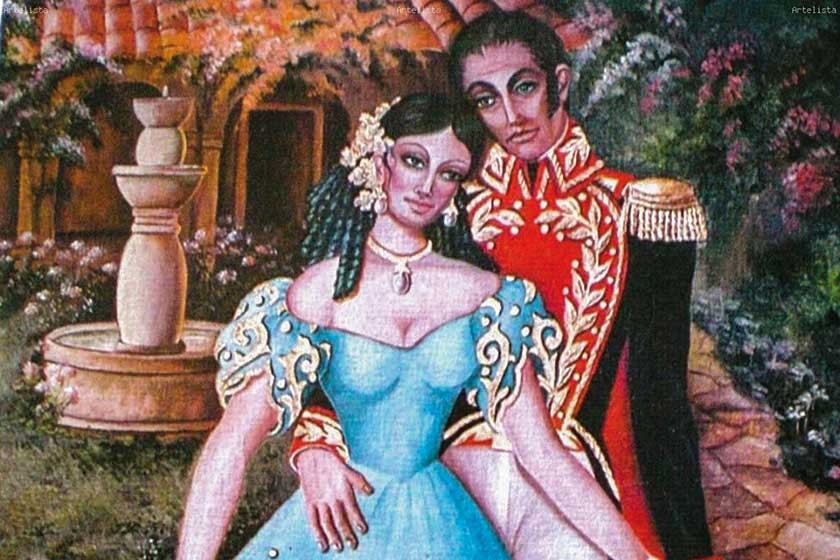

Una mujer libre, Manuela

¿Existe en nuestras precarias vidas un divino momento en que podamos decirle al tiempo: “Detente, ¡eres tan hermoso!”? Goethe tampoco pudo precisarlo

¿Existe en nuestras precarias vidas un divino momento en que podamos decirle al tiempo: “Detente, ¡eres tan hermoso!”? Goethe tampoco pudo precisarlo, pero sí queda con esa frase el residuo de que la justificación del tiempo humano es la perennidad en la memoria de los otros.

San Pablo dijo: “Muero cada día”, y no era que exageraba con su patetismo. Manuela Sáenz decía: “Muero cada noche y renazco cada día”, y tampoco era que rozaba entonces (1822) los nebulosos espacios de la metafísica, sino que curiosa y expectante, mujer al fin, como San Agustín se preguntaba:

—¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros?

Manuela había nacido justo al tope de un siglo que seguía desvirtuando, como los anteriores, cualquier posibilidad de respuesta a esta interrogante. Y no era que esa época fuera especialmente fatídica para una mujercita como ella, sino que ese tiempo era siempre el mismo: duro e históricamente inflexible para todas las que, como ella, eran el fruto de unos amores ilícitos. “Amargo residuo de una pasión cualquiera” enfatizaba cuando, uno a uno, los días de su niñez fueron ensombrecidos por esa frase.

—¿Quién soy? —decía al mirarse en las aguas que rodeaban el convento de la Concepción en Quito, donde eran educados huérfanos y expósitos y, ahí se veía: frágil como una alondra en pleno invierno, inmersa dentro de una vastedad plena de toda la orfandad del mundo.

Se miraba y veía retazos de lo que le parecía un gran amor: su madre, ingenua, endeble y criolla, y un señor extraño de tres rimbombantes apellidos que le legó su porte castizo y una dote que le garantizaba el recibir la educación de una niña de clase alta y… nada más.

—Más nada, más nada —le repetía el tiempo. Y esto que parecía la letanía del catecismo de todas las noches, se enraizó a su conciencia como una hiedra.

Nada para los que estén fuera de las instituciones, nada para los que estén fuera de la legalidad.

La señora Manuela

Pese a ello, Manuela creció y parecía contenta. Con la alegría de una quiteña de lujo que tiene la belleza devastadora de la mujer del sur: pura vivacidad, puro afecto; un deslumbre total.

Y claro, aunque no era castellana de cepa, era linda de verdad, tanto que le fue fácil al padre que ejercía una tutela feroz, arreglarle un buen matrimonio con un próspero, flemático y áspero comerciante inglés: James Thorne, veinte años mayor que ella. Es seguro que ella asintió por pura intuición.

Seguro fue más astuta de lo que predecían sus ojazos azorados y de negrura insondable, porque en vez de decir “no”, como le gritaban estrujándola sus entrañas, dijo “sí” y se casó. Probablemente porque intuía que no llegaría con ello al fondo del abismo como todas sus congéneres que vivían para tener hijos, amamantarlos, cuidarlos y morir por ellos, sino que al fin podría solventar la legitimidad de un apellido en esta su tierra, tan huraña y prejuiciosa como la misma España.

Ahora, Manuela ya es una señora gentil y vivaracha que husmea los vértices del territorio de muchos seres oscuros y marginados, fatalmente ilegítimos en un espacio de realeza ocupado por muy pocos; en realidad, unos pocos privilegiados que hacen de las suyas en nombre de Dios y un rey que está al otro lado del océano.

Por eso la legitimidad le preocupa y mientras interviene suspicazmente en los negocios del marido, atisba los enredos de la nobleza quiteña.

—¿Quién soy? —Se repite hasta el cansancio mientras se mira, ya respetable en muchos ámbitos pero relegada en otros y por eso inicia sus lecturas y se queda boquiabierta al descubrir sus mismas inquietudes en otros, en otras.

Ser libre

Las frases articulan las interpelaciones y ella decodifica el mensaje de Francisco de Miranda, que descubre al nuevo continente la posibilidad de ser libre.

Libre es un igual a un arbitraje sin titubeos entre el bien y el mal, siguiendo solo a una corazonada.

Libre es un parecido al sonido del viento henchido de amor por los Andes o por el Mediterráneo, siguiendo su albedrío.

Libre es un sinónimo de felicidad, por eso entonces luchar por ella, por esa libertad, será su meta, pero… ¿cómo hacerlo si ella misma es solo la representación de las cadenas?

Patriota

En el espejo de su cotidianidad se contempla como un aditamento de pura estética al negocio del marido, como el engranaje de apoyo servil en la casa y en el lecho, como a la mejor pagada: a la que se le otorga un apellido y se le permite ser sombra, una hermosa imagen que alimenta la más pura vanidad del cónyuge. Por eso se decide y apoya una causa hasta entonces desconocida y extraña.

Se marcha de casa y ayuda al general San Martín a convencer a los hombres de la importancia de la guerra buscando la libertad. Entonces amasa cuidadosamente el término “patriota”, que empieza a gestarse en el Alto Perú.

Incansable, recorre las ciudades y visita los pueblos contando de la urgencia de batallar contra el absolutismo y encontrar la libertad.

Lúcida, recorre al galope los campos convenciendo a los que la escuchan de sus afanes, cuando su mirada renegrida se cruza con la de Bolívar, el consagrado general, famoso por sus lides en batallas y en amores y, ahí nomás, se entrega.

¿Es la causa que ambos siguen —esa inaudita pulsión doctrinaria—; es la fogosidad que los aúna desmedidos y exagerados como dos locos en guerra, o es simplemente la soledad de una vida sellada a pura sangre, a solo fuego?

Manuela se pregunta después mil y una veces qué es, ahora. Si es la compañera, la amiga o la amante; si quizá, como cuchichean todos por detrás, simplemente es la ramera del General o si, como le dicen sin mirarla a los ojos, es la Libertadora del Libertador, porque aseguran “ver” o “adivinar” que ahora sí Bolívar tiene la fuerza y el vigor y la claridad suficientes para liberar del yugo hispánico a los oprimidos de este Sur.

Su amor al Libertador

Pero Manuela solo sabe de las urgencias del amor y, simplemente, se pertrecha en el pecho de su general. Siente y sabe que ama de veras a su libertador.

A lo largo de una guerra, amar no es cosa fácil. Como no es cosa de nada arrimarse a la larga y tormentosa columna flanqueada por los Andes, costear los desiertos y avanzar o huir, ir a la costa o a las sierras siempre a lomo de caballo, casi siempre al lado de un cañón, de una corvina.

Amar a un ser unos días risueño y otros hostil. Querer a un Bolívar entrañable y pleno en una noche de amor, huidizo y orgulloso al día siguiente, seguro fue más que difícil para Manuela Sáenz, que se desveló cientos de noches junto a su general tratando de admitir que la lucha no era vana.

Si el tiempo es la imagen de lo eterno, para Manuela esa eternidad fue un despojo. Días y años sin cuenta ni medida añorando el retorno de un general cargado de gloria, de un amante deseoso de vaciar su bagaje de sentimientos en la que lo esperó, siempre.

Pero él no volvió, aunque el Sur ya era libre y con él también el siglo.

Ahora Manuela tenía su libertad al hombro y ya ni sabía qué hacer con ella. Presumiblemente intuía que esta, solo con Bolívar, se afirmaba.

A pesar de ello siempre fue libre, o casi libre. Cotidianamente rumiaba su libertad.

Enigmática y seductora también, siguió queriendo amar a muchos, ardiendo por responder a su “¿quién soy yo?” hasta la tarde en que se abrazó al último despojo que ya era su general, y desgarrada, y entre gemidos añadió, como San Agustín: “Mi alma arde porque quiere saberlo”.

—¿Quién soy?

Bolívar, probablemente al exhalar su último aliento, pudo musitarle al oído:

—Una mujer libre, Manuela...