“Somos de alguna manera los hijos que no tuvo don Luis Ramiro”

Es uno de los teóricos más citados en los trabajos de investigación; comunicólogos de todo el continente suelen rendirle tributo con menciones especiales en cuanto congreso los reúne...

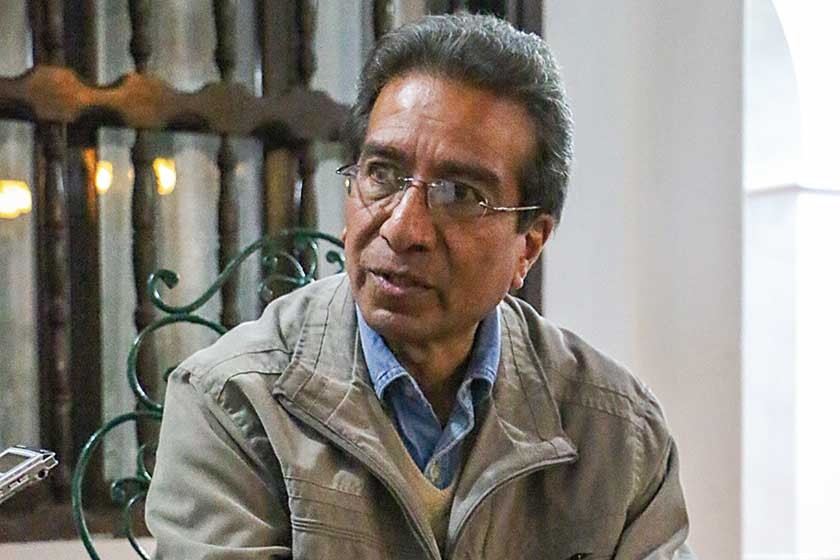

Es uno de los teóricos más citados en los trabajos de investigación; comunicólogos de todo el continente suelen rendirle tributo con menciones especiales en cuanto congreso los reúne; varias camadas de universitarios se han formado siguiendo sus pensamientos compendiados en obras de consulta obligatoria. Erick Torrico no se merece el título de heredero de nadie, aunque la partida de Luis Ramiro Beltrán lo haya dejado en la orfandad, prácticamente solo, como figura de la Comunicación Social en Bolivia y como una de las voces más fuertes de América Latina en este ámbito.

ECOS. ¿Cuáles son los aportes principales de Beltrán y, por otro lado, en lo personal, cuáles sus impresiones sobre esta pérdida para la teoría de la Comunicación?

Erick Torrico (ET). Para mí, don Luis Ramiro ha sido un amigo, un maestro y un ejemplo; yo aprendí mucho de él, aunque nunca fue en realidad un profesor. Pero, por la relación —humana, directa—, por la relación de trabajo que tuvimos en algunas circunstancias, por su apoyo a actividades como foros nacionales e internacionales, hemos compartido mucho por largos años. Entonces, ha significado mucho para mí.

Yo digo que para mí es un gigante generoso. Gigante como persona, como ser humano: era muy accesible, muy cálido, con mucha generosidad, solidario. Pero además gigante por lo que representó en la Comunicación, por la metáfora de que: “tú puedes mirar más allá, intelectualmente hablando, si te subes a los hombros de un gigante”. Para mí, Beltrán es eso también.

En el campo de la Comunicación yo podría anotar, tal vez en desorden, sus contribuciones pioneras de la evaluación de la investigación latinoamericana de la Comunicación; ha sido el primero en levantar inventarios críticos del estado de la investigación en los años 70. Ha sido también precursor en la formulación de ideas para reconceptualizar la Comunicación más allá de los moldes prevalecientes que venían, especialmente, de los Estados Unidos. De ahí vienen sus propuestas de comunicación horizontal, de comunicación para el desarrollo democrático, de políticas nacionales de comunicación.

Él ha sido uno de los ideólogos, para decirlo de alguna manera, del Nuevo Orden Informativo Internacional. También el que sentó las bases de las nuevas miradas que se desarrollaron al final en América Latina en torno a la Comunicación para el Cambio Social. Ha trabajado en Comunicación Educativa… bueno, en una serie de ámbitos de la especialidad.

Creo que ha dejado modelos para pensar la comunicación, para hacer la comunicación, para analizarla, que han sido en su momento fuertemente contestatarios de las teorías dominantes. Se ha enfrentado a sus propios mentores, quienes han reconocido la influencia que él ha tenido en la reconducción de su pensamiento; por ejemplo es el caso de Everett Rogers o de Lazarsfeld, que eran las grandes figuras de la Comunicación hace unos años y que admitieron públicamente que Beltrán era una de las grandes influencias que recibió su pensamiento. Y eso es un orgullo para el país, que un boliviano haya logrado tener ese tipo de incidencia en quienes eran los que definían los contornos y los contenidos principales de las teorías comunicacionales prevalecientes.

ECOS. ¿Cuántas de las sugerencias de Beltrán para las políticas de la comunicación se han aplicado y qué resta por lograr?

ET. Él ha incidido en tres planos, por lo menos. En la Comunicación para el Desarrollo, porque ha removido la manera verticalista, difusionista, que era la habitual importada desde los EEUU. Y desde que él hizo propuestas para pensar una sociedad participativa, con justicia, democrática efectivamente y que diera reconocimiento a los otros, a los marginados, a los permanentemente excluidos, se ha logrado desarrollar también una suerte de doctrina distinta, alternativa, sobre la Comunicación para el Desarrollo. Eso sigue teniendo vigencia y la va a seguir teniendo.

Ahora por ejemplo se está recuperando, a partir del trabajo que está haciendo el CIESPAL en Ecuador, esta visión de Beltrán para pensar cómo puede ser la “Comunicación para el ‘Buen Vivir’”, como dicen allá, o para el ‘Vivir Bien’ según la versión boliviana, que sería una especie de sustituto de la Comunicación para el Desarrollo.

Luego, ha tenido mucha influencia en el ámbito de las decisiones en varios países poniendo en la agenda el tema de las políticas nacionales de la comunicación, o sea: cómo hacer que la comunicación sea definida estratégicamente para responder a las necesidades de desarrollo integral de las sociedades; no apenas pensar la comunicación estratégica como una herramienta para intereses mercantiles o político-partidarios, o a veces religiosos, sino promover a la comunicación en estrecho vínculo con las demandas de la sociedad y, de nuevo, de los sectores más olvidados.

Y lo del Nuevo Orden Informativo Internacional, que él ayudó a concebir, fue algo que removió las estructuras internacionales. Hubo un gran debate internacional y se llegó al punto de que la UNESCO terminó en una crisis a partir de un planteamiento de esta naturaleza que lo que quería era renovar las estructuras de distribución de los contenidos informativos, de los flujos de producción y circulación de las tecnologías. Pero la idea, en el fondo, era la democratización de la comunicación. Eso, por ejemplo, tuvo su momento de auge pero hoy es un tema vigente, particularmente, en América Latina.

ECOS. ¿Erick Torrico es el heredero de Luis Ramiro Beltrán?

ET. Yo creo que uno de los muchos herederos. Aquí en el país yo diría que, con José Luis Aguirre, con Esperanza Pinto, con Karina Herrera, somos de alguna manera los hijos que no tuvo don Luis Ramiro.

ECOS. Lo decía por los reconocimientos que le hacen como teórico de la Comunicación…

ET. Sí, puede ser, en parte, por lo menos estoy intentando recuperar su pensamiento en torno a la Comunicología de Liberación, que yo le veo una categoría con un potencial muy fuerte en varios niveles. Uno es que la Comunicación pueda tener un espacio propio, que hablemos de Comunicología; es como que hablemos de Sociología, de Filosofía, que nos delimita un espacio de conocimiento particular. Es una de las líneas de recuperación. Pero otra es que la Comunicación sirva como una plataforma de la liberación personal; esta liberación por la palabra es otro de los aspectos desde donde se puede trabajar la Comunicología de Liberación.

Yo he identificado como siete de esos niveles, estoy trabajando en eso. Y además, me parece que una serie de elementos que él ha propuesto sobre la investigación de la Comunicación, sobre la caracterización de los conceptos tradicionales de la Comunicación, sobre los procedimientos para investigar la Comunicación, bueno, tienen perfecta vigencia y van a tener proyección.

ECOS. Hasta Beltrán se hablaba de un Nuevo Orden de la Comunicación, ¿cuál es el futuro orden de la Comunicación?

ET. En materia macro, más global, hay un orden que sigue prevaleciendo y es un orden comercial, de las grandes corporaciones y que ahora están tremendamente presentes vía tecnologías; eso no ha cambiado y probablemente no vaya a cambiar en el largo plazo. Lo que estamos tratando de trabajar en América Latina es más bien una propuesta de redefinición de lo que es la comunicación como hecho humano y social, que permita un desarrollo individual y colectivo de las personas y por lo tanto de las sociedades.

Pero, al mismo tiempo, por lo tanto, una reconfiguración del espacio académico de la Comunicación; o sea, la pelea que se está presentando ahora no es una pelea como en los años 70 por cambiar la estructura práctica, primero, de la Comunicación, sino por cambiar la mentalidad que hay sobre la Comunicación, sobre qué es, para qué sirve.

ECOS. ¿Esto es posicionar la Comunicación en la sociedad?

ET. Posicionarla en el espacio general del conocimiento pero, además, con una perspectiva distinta a la instrumental mercadológica y mediológica, que sigue prevaleciendo en todas partes.

ECOS. Beltrán en los 70 hablaba de un “continente incomunicado”. Después llegó la explosión de la tecnología y de la Internet, las redes sociales y demás. ¿A más tecnología, más y mejor comunicación?

ET. Esa es una aseveración que sigue vigente y que corresponde a lo que se conoce como “el determinismo tecnológico”, que supone que toda tecnología trae siempre una mejora necesaria y en el caso de la comunicación tendría que ocurrir eso: “hay más tecnologías y, por lo tanto, vamos a estar más y mejor comunicados”.

Eso fue una especie de doctrina de la propia UNESCO en sus inicios, que medía el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades a partir del número de ejemplares de periódico que se distribuían en un determinado lugar, del número de radio y televisión que había…

Y ahora está pasando lo mismo. Por ejemplo, se habla de los ‘conectados’ y de los ‘no conectados’, en qué porcentaje está tu población conectada y, eso ya pareciera indicar un mejor nivel de desarrollo, o lo contrario. Pero no es algo que se pueda asumir así, mecánicamente; don Luis Ramiro Beltrán cuestionaba aquello.

O sea, la tecnología es una herramienta y dependerá de cómo se la vaya emplear para que veamos qué tipo de consecuencia trae.

ECOS. ¿No garantiza más y mejor comunicación?

ET. No garantiza en absoluto. Puede garantizarla técnicamente; en eso ha habido mejoras impresionantes, por ejemplo en el caso de la fidelidad desde la transmisión de las señales, o el alcance, o la inmediatez, pero son elementos técnicos. Qué es lo que se comunica o quiénes se comunican… Por ejemplo está también en discusión, desde hace creo ya unos 20 años, esto de la brecha digital.

En las sociedades las tecnologías son incorporadas en las estructuras que preexisten y entonces, si hay estructuras de desigualdad, la distribución de las tecnologías es desigual.

O, si hablamos en términos más extremos, ¿quiénes producen las tecnologías y quiénes las usan?, ¿quiénes las compran para usarlas? Hay muchos países del planeta, entre ellos el nuestro, a pesar de que tengamos una ensambladora de computadoras, que no somos productores de tecnología; somos consumidores, para decirlo también en términos sencillos.

Eso quiere decir que no se ha modificado, por una mayor presencia de tecnología, la condición de desigualdad en la relación entre países, y dentro de los países tampoco. A veces hasta las tecnologías resultan perjudiciales para la comunicación. Dos ejemplos cotidianos: los niños ya no juegan con otros niños en interrelación directa, en comunicación cara a cara, sino que juegan con la máquina y además respondiendo a unos menús predefinidos, o sea, no tienen opciones de creatividad.

Y, en el caso de los celulares, pareciera que se ha disminuido el volumen de la comunicación oral, ahora hay mucha comunicación textual —ya está mediatizada— e incluso el lenguaje está siendo desfigurado grandemente porque te ponen unos menús codificados en los que tú tienes que escoger la carita feliz, la carita triste, o sea, ya no tienes posibilidad de expresar tus sentimientos con tus propias palabras, o lo que es tremendamente usado ahora, el Facebook, que te da una opción de supuesta participación pero es limitadísima: solo puedes decir “me gusta” y eso no traduce el criterio que puedes tener respecto de algo.

ECOS. Son nuevos lenguajes…

ET. Son nuevos lenguajes pero muy cuadriculados, están limitando el potencial comunicacional de las personas. Al margen, obviamente, de que también pueden ayudar en otros aspectos, por ejemplo, a salvar las distancias.

ECOS. ¿La tecnología finalmente ha cambiado o cambiará el eterno problema de la falta de comunicación efectiva en los medios de información? Es decir, ¿las redes sociales posibilitan la retroalimentación necesaria para hacer la comunicación?

ET. No creo, porque igual hay una limitación. La participación real tendría que implicar que emisor y receptor tengan las mismas posibilidades y condiciones para intervenir en el proceso, por ejemplo aportando el mismo volumen de contenidos en un flujo de mensajes, y eso no ocurre. Es más o menos lo que pasa con el Facebook: alguien publica algo y la otra persona está condicionada, limitada a decir “me gusta”.

ECOS. ¿Hay una desproporción?

ET. Sí, hay desproporción.

ECOS. ¿La tecnología no está democratizando la comunicación?

ET. No, porque esa es la utopía del determinismo tecnológico: “llegada la tecnología a un lugar, todos los problemas se van a resolver, empezando por este de la participación democrática”. Pero no es verdad. Por ejemplo, podemos decir ahora que en Bolivia hay en uso casi 11 millones de teléfonos celulares, ¿qué querría decir eso en una estadística simplificadora? Que cada boliviano tiene un aparato celular, y algunos tienen uno y medio, o más. Si incluso eso fuera cierto, habría que ver las otras diferencias, porque uno tiene un celular de 800 dólares y el otro uno de 50 bolivianos; qué funciones tiene cada uno de esos dispositivos; qué te permite hacer, pero, además, qué haces con el celular. Hay mucha gente que no usa el celular para mejorar su comunicación, más bien lo usa para aislarse del mundo; por ejemplo, te pones los auriculares conectados a tu celular y escuchas radio, o escuchas tu música y te apartas de todos los demás. O, hay una especie de, entrecomillas, “autocomunicación”, así como de un nuevo autismo tecnologizado. Entonces, no es la receta una mayor incorporación tecnológica; pero tampoco hay que satanizarlas.

Para democratizar, no; puede ayudar pero… las experiencias de Gobierno Electrónico, por ejemplo, tampoco han logrado que se alcance un éxito ciudadano. Se decía, por ejemplo, que se podía participar en casi todos los procesos de decisión política, o sea, tener un referéndum diario vía Internet, pero eso no va a dar entre otras razones porque no toda la gente va a tener Internet, ni tiempo ni información para votar sobre uno u otro tema.

ECOS. ¿Cuál es el estado de salud de la ética profesional en Bolivia?

ET. La ética periodística me parece que ha estado y está en una situación de crisis. Por ejemplo, muchos de los informadores no tienen ni la más remota idea de lo que implica la ética profesional, no conocen los códigos de ética que tenemos y no saben qué están haciendo en una determinada cobertura, porque se están guiando por lo que se podría llamar “una ética del mercado”.

¿Y el mercado qué quiere? Supuestamente aquello que es urgente e impactante, y para agarrar esos dos elementos no se tiene ninguna consideración que, por ejemplo, piense en los derechos de las personas que pueden estar involucradas en los hechos informativos.

Pero, más allá de eso, creo que en los últimos años en el país se han puesto en vigencia dos modelos en la comunicación masiva: un modelo de propaganda, que está manejado desde el Gobierno, y un modelo del entretenimiento, que es el que están adoptando con intensidad los otros medios. Entonces, esto tiene que ver con la circunstancia política también. Hemos pasado, en los primeros años del Gobierno actual, una fase de cierta lucha ideológico-informativa, pero el Gobierno ha logrado una victoria política desde el 2009, además de que ha usado otros recursos para copar el espacio público, y los otros medios, que estaban enfrentados con la línea gubernamental, creo que están, si no sometidos, por lo menos acomodados en la nueva situación. Y la forma de acomodarse es hacer entretenimiento.

En este entretenimiento hay mucho de “seudoinformación”, esto quiere decir: información sobre la farándula, sobre la crónica roja, contenidos erotizados en todos los niveles que les dan audiencia, pero al mismo tiempo pueden estar vulnerando muchos derechos de las fuentes y derechos de los receptores de la información. Entonces, hay una situación como de estupefacción en un lado de los medios, y en el otro hay una proactividad intensa para construir una imagen de un gobierno y una gestión, que se considera que debe reproducirse, ahora, hasta el infinito.

ECOS. En el caso de la periodista Amalia Pando y Erbol, el vicepresidente Álvaro García declaró que el Gobierno no distribuirá publicidad estatal a medios que, en su criterio, mientan. ¿Hace falta una ley para normar esta situación y, por otro lado, usted ve un riesgo para la libertad de expresión o de prensa?

ET. Creo que hace falta una ley; en una democracia que se quiera consolidar, se necesita tener pautas claras para la gestión de los recursos del Estado: hay que separar lo que podría ser eventualmente dinero del Gobierno de lo que es dinero de todos, y el Gobierno está administrando los recursos de todos.

La publicidad oficial tendría que ser distribuida en función de criterios democráticos, además de los que pueden tener que ver con el nivel de audiencia, porque ese es un criterio de mercado y peor todavía si el Gobierno se declara socialista, no tendría que guiarse por un criterio mercadológico.

ECOS. ¿Cuál sería un criterio democrático?

ET. Habría que, por ejemplo, hacer una distribución regional, ver número y tipos de medios en cada región; cuántas estaciones de radio y de televisión, cuántos diarios, cuántas revistas para plantearnos equilibrios; y ver criterios de calidad, y también de llegada, de cobertura geográfica.

Yo creo que existe un riesgo porque se está manejando un criterio autoritario. Porque, ¿quién tiene la verdad? En esta lógica pareciera que el Gobierno es el poseedor de la verdad y el que no la reproduce, así, textualmente, es el mentiroso y otros calificativos peores. Pero no es así. La verdad se construye a partir de la contrastación de diferentes versiones. En el caso de la información es así: siempre tiene un punto de vista, necesariamente, técnica, humanamente está trabajada desde un lugar y no podemos decir que este o aquel es el lugar verdadero; uno será más próximo, el otro no tanto.

Justamente lo que necesitamos en democracia es pluralismo. Yo diferencio “pluralismo” de “pluralidad”. Esta la entiendo en el sentido de que puede haber muchos medios, pero, ¿qué pasa si todos tienen el mismo discurso? Ahí no tenemos pluralismo, que es más bien cualitativo y es lo que nos puede ofrecer diferentes entradas, puntos de vista. Eso necesita la democracia para construirse: pluralismo. Entonces, no se puede manejar esto en blanco y negro, porque, si se lo pretende hacer así hay, en el fondo, un proyecto autoritario de cerrazón del espacio público. Yo creo que en los últimos años se está dando una “gubernamentalización” del espacio público y eso es, ciertamente, riesgoso para el derecho a la información y la comunicación.

Ahora se está recuperando, a partir del trabajo que está haciendo el CIESPAL en Ecuador, esta visión de Beltrán para pensar cómo puede ser la “Comunicación para el ‘Buen Vivir’”, como dicen allá, o para el ‘Vivir Bien’ según la versión boliviana, que sería una especie de sustituto de la Comunicación para el Desarrollo.

No se ha modificado, por una mayor presencia de tecnología, la condición de desigualdad en la relación entre países, y dentro de los países tampoco. A veces hasta las tecnologías resultan perjudiciales para la comunicación… Los niños ya no juegan con otros niños en interrelación directa, en comunicación cara a cara, sino que juegan con la máquina y además respondiendo a unos menús predefinidos, o sea, no tienen opciones de creatividad.