“Sin acceso a mi ciudad”

Contrastando la realidad chuquisaqueña con medidas internacionales estándares, una docente y dos alumnos de Kinesiología y Fisioterapia en San Francisco Xavier evidencian en una investigación científica las deficientes..

Contrastando la realidad chuquisaqueña con medidas internacionales estándares, una docente y dos alumnos de Kinesiología y Fisioterapia en San Francisco Xavier evidencian en una investigación científica las deficientes instalaciones de edificios públicos y privados para el colectivo de personas con discapacidad. “Los mercados son los que presentan mayores barreras arquitectónicas, y mayores elementos que dificultan el tránsito libre de las personas en cuestión”, dice una de las conclusiones de su estudio.

Un reciente estudio científico, encabezado por una docente de la Universidad San Francisco Xavier, confirma los problemas de inaccesibilidad de personas con discapacidad a edificios de instituciones por barreras arquitectónicas y otros elementos urbanos, además de las limitaciones para el acceso de esas personas a la formación escolar y universitaria, tanto en edificaciones antiguas como nuevas.

La docente Ivonne Ramírez Martínez, asistida por los estudiantes de Kinesiología y Fisioterapia León Mauricio Raysa y Cindy Chambi Condori, resume en el artículo titulado “Sin acceso a mi ciudad: la negación simbólica del cuerpo de la discapacidad”, las vicisitudes que deben atravesar quienes tienen capacidades diferentes en el Distrito 1 de Sucre y en otros cuatro municipios.

En su investigación se fijan el objetivo de determinar la accesibilidad en vías públicas, rampas, gradas, pasillos, puertas y sanitarios en las edificaciones gubernamentales y municipales del D-1 de Sucre y en Yotala, Yamparárez, Tarabuco y Zudáñez, así como analizar las posibilidades para una libre transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con discapacidad en su medio.

Dos problemas centrales

En líneas generales, se identifican dos grandes problemas: las barreras arquitectónicas y las actitudes negativas de la sociedad hacia la cuestión de la discapacidad, lo que se traduce en una falta de inclusión y un “desalojo” de los involucrados de su propia ciudad. En ambos puntos se nota la intersección de las profesiones de la autora principal, Ramírez, que es psicóloga y fisioterapeuta.

La suya es una investigación descriptiva basada en entrevistas y, sobre todo, en un trabajo de campo (VER RECUADRO SUPERIOR).

La arquitectura

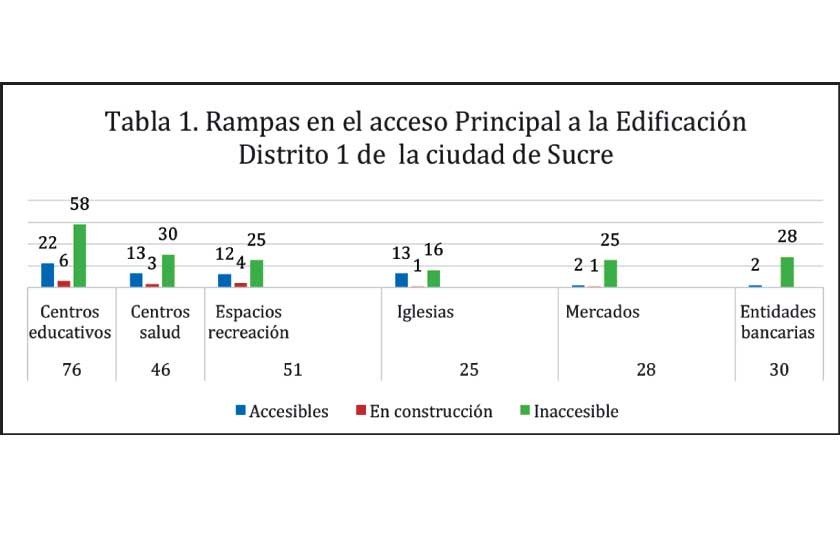

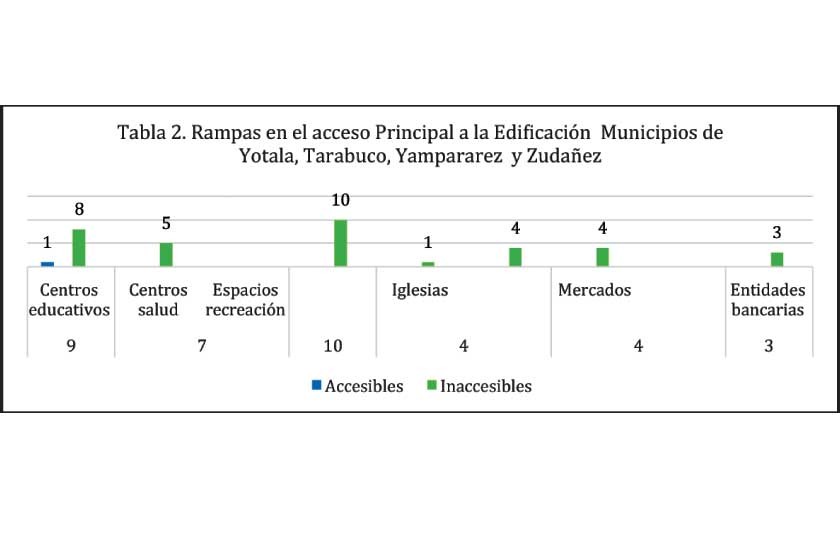

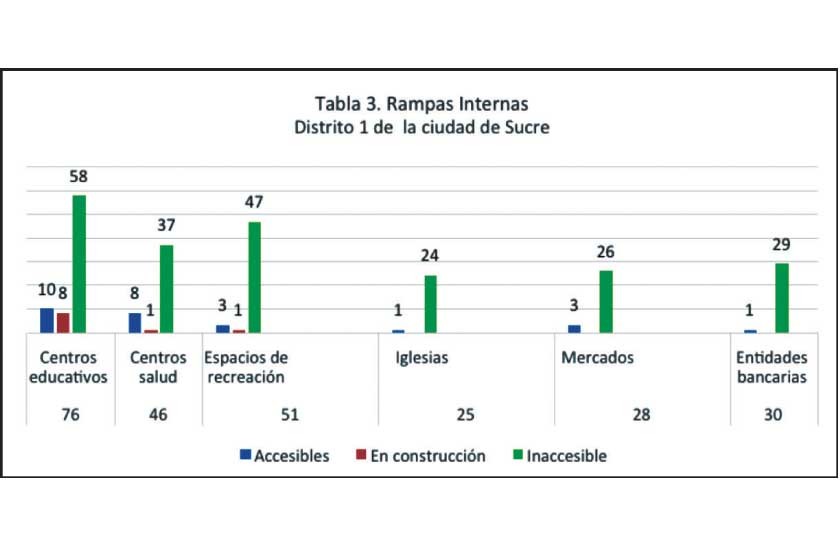

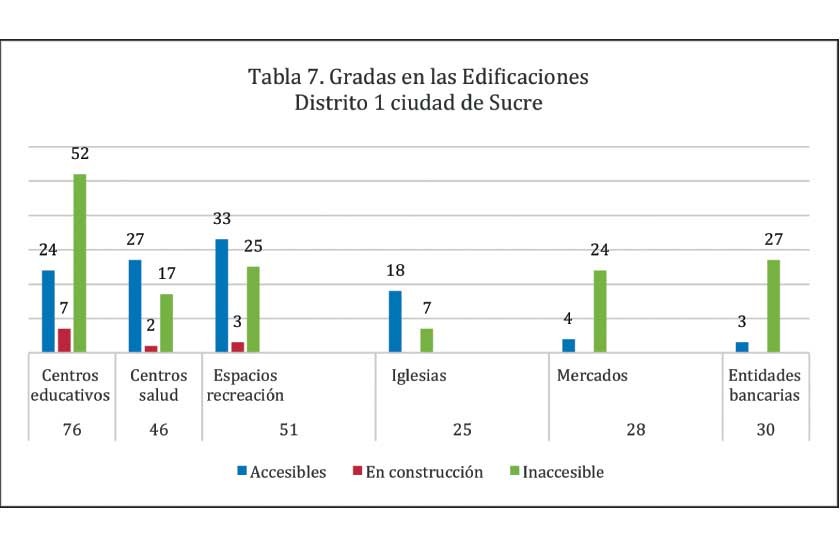

En cuanto a las trabas físicas, contrastando la realidad chuquisaqueña de los mencionados municipios con medidas internacionales estándares, se evidencian las deficientes instalaciones de edificios públicos y privados para el colectivo de personas con discapacidad. Los resultados de su trabajo de campo son lapidarios.

ECOS publica en estas páginas solo algunas de las estadísticas del estudio, en el que por ejemplo se concluye que “los mercados son los que presentan mayores barreras arquitectónicas, y mayores elementos que dificultan el tránsito libre de las personas en cuestión”. Señala además que “estos se constituyen en espacios desorganizados y caóticos que no ofrecen facilidades para que las personas con discapacidad atiendan sus necesidades básicas, como es el acceso al alimento…”.

Por otra parte, “son las edificaciones antiguas y nuevas de los centros educativos escolares y universitarios las que presentan mayors limitaciones para la accesibilidad a la formación escolar y profesional de las personas con discapacidad”.

Después, “los sanitarios en todos los espacios son los sitios menos accesibles”. Se hace notar que por su compromiso neurológico vegetativo, las personas con discapacidad motora, en silla de ruedas o en muletas, tienen la necesidad de concurrir con frecuencia a esos recintos.

Otros sitios inaccesibles para estas personas son los de ocio y recreación como plazas, parques, museos, cines, teatros y paseos, sobre todo por la falta de rampas y la presencia de gradas con ancho, alto y contrahuella inutilizables.

Las entidades bancarias, a pesar de las disposiciones existentes, “son inaccesibles porque no siguen las medidas estandarizadas en las puertas (alto y ancho), rampas en cuanto a largo, ancho, señalización, remate, piso antideslizante y en lo que respecta sobre todo a las pendiente que va más alla del 8 a 10 % admitido como utilizable y seguro”.

“Las vías públicas están saturadas de obstáculos, entre los que se destacan postes de empresas de electricificación, telefonía y señalizaciones de tránsito, sobre todo, en el centro de la ciudad. En cuanto a los comercios se destacan letreros, puestos de venta informal que hacen uso de las aceras y parte de la vía pública con todo tipo de objetos; en cuanto a las aceras, el parqueo de vehículos tanto de automóviles como de motocicletas particulares, colocación de árboles en plazas y plazuelas frente a la rampas con espacios inferiores a los 100 cm; todo ello ocasiona que las personas con discapacidad queden impedidas de acceder a estos sitios o en su caso deban acudir a la ayuda de terceros para su traslado, reforzando la dependencia y el aislamiento”.

Todo esto, según los firmantes de la investigación, ratifica la teoría de Bourdieu, trabajada por otros autores también citados en el texto, en sentido de que “el poseer un cuerpo no legítimo parece significar una desposesión en términos de capital simbólico que, en el caso de las personas con discapacidad motora, las condenaría a una especie de muerte social expresada en el cuerpo encerrado en su cuerpo y en su casa”.

La psicología

Lamentablemente, el artículo científico “Sin acceso a mi ciudad: la negación simbólica del cuerpo de la discapacidad” evidencia la continuidad de la visión de una sociedad dividida entre “normales” versus “discapacitados”.

Apelando a conceptos de la autora Agustina Palacios, hace notar cómo las personas con discapacidad construyen una “imagen colectiva envuelta de una serie de roles y estereotipos discriminatorios que los tipifican como enfermos, anormales, improductivos, inútiles, dominados, dependientes, pasivos y problemáticos”

Acude a Carolina Ferrante para señalar que “ese habitus de discapacidad homogeneizador impositivo de los portadores de un cuerpo no legítimo produce la exclusión actual que implica desalojo de su medio y el no derecho a su ciudad”. Y complementa: “Esa imposibilidad de desplazarse con las mismas ventajas y dificultades de cualquier otro ciudadano habitante de la ciudad no solo condiciona su estilo de vida, su actividad recreacional, educativa y/o laboral, sino también su posicionamiento frente al otro y frente a la vida misma”.

Más adelante, menciona la recomendación de otros dos autores, Iván De Rosende y Sergio Santos, en sentido de que “la influencia del entorno físico sobre el desempeño diario de la persona con discapacidad es muy importante, por lo que es necesario promover el asesoramiento en adaptaciones para el entorno”.

Conclusiones

Entre las conclusiones, señalan que “la comisión de previsión de esos derechos y vigilancia del cumplimiento de las normas no está vigente, las instancias del Gobierno municipal tienen una actitud indiferente respecto a este problema y este tema no forma parte de las agendas prioritarias de discusión de las entidades vinculadas, salvo aquellas que al estar obligadas aplican de forma deficitaria las medidas, como son las entidades bancarias, mostrando una aparente mejora hacia un sistema inclusivo”. “…Chuquisaca no participa en la necesidad de imponer la aplicación de la norma, dejando a las asociaciones de personas con discapacidad y otros grupos de derechos humanos la responsabilidad de luchar por un tema que es competencia exclusiva de las instancias reguladoras departamentales”.

Además, “el imaginario social se centra en la presencia de un cuerpo sano e íntegro del transeúnte y que hace que se reproduzcan modelos discriminatorios...”.

“El imaginario social se centra en la presencia de un cuerpo sano e íntegro del transeúnte y que hace que se reproduzcan modelos discriminatorios, confinando a las personas con discapacidad a su entorno inmediato y a la exclusión y desalojo de su ciudad”, señalan los investigadores, luego de realizar un exhaustivo trabajo de campo en el Distrito 1 de Sucre y en Yotala, Tarabuco, Yamparáez y Zudáñez.

Detalles de la investigación

“Sin acceso a mi ciudad: la negación simbólica del cuerpo de la discapacidad” es el producto de una esforzada investigación, para la que se han utilizado las herramientas de la observación y, luego, se ha entrevistado a 23 personas con discapacidad de ambos sexos que utilizan sillas de ruedas o muletas, a 50 choferes de micro y taxi, y a cuatro decanos de facultades de la Universidad San Francisco Xavier.

En el Distrito 1 de Sucre se ha evaluado a 76 unidades educativas, 46 centros de salud, 51 plazas, parques, cines y museos y otras áreas de recreación y uso de tiempo libre, 28 mercados, 25 iglesias, 30 entidades bancarias, 50 vías públicas circundantes a plazas, al centro de las ciudades y a las edificaciones estudiadas.

En los municipios cercanos, se ha tomado en cuenta a nueve unidades educativas, siete centros de salud, 10 plazas o áreas de recreación, cuatro mercados, cuatro iglesias, 13 sanitarios y vías públicas.

El estudio, publicado en el Nº 3 de la revista 'Surgiendo: Investigaciones desde Sur', del colectivo InvestigaSUR, incluye 12 tablas con los resultados del trabajo de campo.

Al margen de dejar constancia de la preocupante realidad de la inaccesibilidad de las personas con discapacidad a edificios de instituciones por la barreras arquitectónicas y otros elementos urbanos, entre los datos más sobresalientes y novedosos, los autores indican que existen limitaciones de acceso a la formación escolar y universitaria, tanto en edificaciones antiguas como nuevas. Incluso, hacen notar la ironía de que esto ocurre en la Carrera de Kinesiología y en la Facultad de Arquitectura.

Una normativa solo en el papel

La Ley 1678 de la Persona con Discapacidad en Bolivia, en su artículo 13, establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos y arquitectónicos de las nuevas construcciones, o bien la remodelación de las ya existentes, con el fin de lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Esto suena muy bien en el papel: no se concretan en la realidad. Sin dudas, se trata de una cuenta pendiente del Estado, lo mismo que los avances en materia educativa y de salud, para lograr una verdadera responsabilidad social y la necesaria concienciación de la sociedad con relación a este delicado tema.

Los autores del estudio “Sin acceso a mi ciudad…” citan a María Serrano y su “Instrumento para evaluación de la accesibilidad con criterios de diseño universal”, para apoyarse en el concepto de que el marco legal de Bolivia busca proveer condiciones incluyentes a las personas con discapacidad, pero no se aplica de manera adecuada.

“La problemática de accesibilidad en el entorno interno y externo de la persona en la discapacidad sobre todo de tipo física y motora aumenta día a día. Esa misma realidad se presenta en los municipios de Chuquisaca, donde no se aplican las disposiciones en las edificaciones de los diferentes aspectos en estudio”, se afirma en el estudio.

Así también, “el fortalecimiento de los mecanismos de inspección, control y sanción para que la normativa vigente se respete y se cumpla es una tarea pendiente en la promoción de la accesibilidad”.

Barreras y transporte público adecuado, en primera persona (*)

“Yo he nacido con una discapacidad física motriz, por lo que he podido apreciar las barreras arquitectónicas desde mis primeros días de vida. Pude sufrir de muchas maneras las barreras que afectan el derecho a la libre locomoción o libre tránsito y, por lo tanto, dificultan el tener una ‘vida normal’.

Como denominador común, se puede decir que ninguna institución en Sucre se encuentra adecuada en su integralidad para las personas con discapacidad física. Solo algunas de ellas (muy pocas), como los bancos o los tribunales de justicia, tienen rampas de acceso y solo al ingreso. El resto de la infraestructura sigue siendo inadecuada: los centros de estudio (colegios y facultades) no tienen ni la más mínima adecuación, y lo mismo sucede con los centros de salud, aspecto que parece inconcebible pero es una realidad.

La mayor complicación es acudir a centros de concentración masiva como mercados, parques, la peatonal, etc. Porque a la falta de adecuación de las calles y su pésimo estado se suma la poca cultura ciudadana de conductores y peatones, que atropellan a las personas con discapacidad física sin ninguna consideración, por lo que salir a las calles en las condiciones actuales se constituye en un atentado para la integridad física y para la vida misma de las personas con discapacidad física.

A esta situación, de por sí grave, se suma la arquitectura colonial de la ciudad de Sucre, lo que empeora la situación con sus gradas altas, gradas sin baranda, etc. Instituciones como la Gobernación, el PRAHS, el edificio central de la Universidad San Francisco Xavier o el Tribunal Supremo de Justicia, son ejemplos claros de las barreras arquitectónicas en su máxima expresión.

La situación descrita evita que las personas con discapacidad realicen su vida de manera normal pues, al no poder movilizarse, no pueden estudiar ni trabajar. Esto acaba truncando su proyecto de vida y evitando su progreso personal.

A mi juicio, Sucre es la peor ciudad para vivir con una discapacidad física debido a sus calles en mal estado, llenas de huecos, la arquitectura colonial, la existencia de instituciones públicas y privadas, sin las adecuaciones necesarias.

La Constitución y las leyes nos prometen un estado de bienestar, pero ese estado sigue siendo una ficción jurídica y plantea una realidad absolutamente contraria al bienestar.

Estas ideas nacen a partir de una experiencia de 25 años de vida. No soy parte de las asociaciones de personas con discapacidad porque, en mi criterio, son grupos corporativos ineficaces”.

* Lic. Flavio Abastoflor Dupleich es abogado. Él presentó en septiembre una carta fundamentada al alcalde Iván Arciénega, solicitándole la implementación de un sistema de transporte municipal adecuado para las personas con discapacidad. El responsable de Tráfico, Transporte y Vialidad, Arq. Miguel A. Rojas, le respondió mediante otra misiva que actualmente se está elaborando “un estudio de transporte masivo... donde este nos permitirá implementar transporte de buses con los requerimientos que menciona y las mismas características que los que se implementan en otros departamentos”. Rojas acepta que esto es lo que corresponde por el Reglamento de la Ley 1678, DS 24807.

Convenio acerca la Universidad a la sociedad

Un convenio suscrito en 2012 entre Kinesiología y Fisioterapia y la Asociación de Personas con Discapacidad Física “Nueva Esperanza” permite a los alumnos de esa carrera en San Francisco Xavier realizar actividades extracurriculares y tener una formación integral.

La directora de Kinesiología y Fisioterapia - Nutrición y Dietética, Virginia del Rosario Cuadros Rivera, explica que dicha asociación aglutina a personas con discapacidad grave y muy grave y tiene el objetivo de lograr estrategias que permitan una vida independiente de los directos involucrados, así como promover el respeto de sus derechos humanos permitiendo empoderarlos con una participación plena en la sociedad, además de impulsar sus acciones de vida independiente y su participación democrática.

Gracias al convenio se organizan talleres y seminarios, con la finalidad de formar y capacitar asistentes personales. “Así, los estudiantes de Kinesiología y Fisioterapia tendrán un conocimiento real de la situación de vida y experiencias de las personas con discapacidad”, precisa Cuadros Rivera.

El acuerdo permite que los estudiantes, a partir de una relación con la persona con discapacidad física, “se conviertan en agentes promotores para romper las barreras de la discapacidad”, agrega la Directora.

De esta forma se pone al alumno en la situación de un mal llamado “paciente”, ya que no se trata de un “enfermo” sino de una persona a la que le toca vivir una nueva situación y a partir de ella va desarrollando sus actividades cotidianas, laborales y de estudio, integrada a una sociedad.