“Dar un concierto para mí es todo un rito”

No habla ni quiere que le hablen en las tres o cuatro horas previas a un concierto; prefiere que no le den la mano ni toquen su guitarra

No habla ni quiere que le hablen en las tres o cuatro horas previas a un concierto; prefiere que no le den la mano ni toquen su guitarra; agradece internamente al espacio, a la gente, a la vida por la oportunidad de hacer lo que le gusta. Si logra incluir una siesta entre las cuatro y las seis de la tarde, dice que es lo ideal para brindar un recital por la noche.

En el taxi, camino a la Catedral, donde en pocos minutos ofrecerá un concierto magistral, cierra los ojos, estira lentamente los brazos hasta casi rozar la nuca del chofer y tuerce las muñecas como lo haría una bailarina de zarzuela. Una vez descendidos del auto, se tiende literalmente en un costado del altar mayor; es un sitio discreto, ubicado al fondo de una de las naves de la iglesia, el que ha escogido para iniciar una serie de ejercicios físicos y de meditación, con movimientos clásicos de las artes marciales, al estilo de un monje Shaolín. Hay en él un poco de obsesión y otro poco de paranoia. El peso del genio, del loco perfeccionismo que, me lo confesará más tarde, puede llevarlo al límite de la depresión. Piraí Vaca, con los años, se ha provisto de algunas manías y con los viajes, de un halo de misticismo. Todo esto para configurar un artista “ritual”, que paralelamente a los trastos del escenario, de las luces y del sonido, estando en su mejor momento, rumbo a las tres décadas de trayectoria, monta una ceremonia personal —interior— antes, durante y después de cada show.

No habla ni quiere que le hablen en las tres o cuatro horas previas antes de un concierto; prefiere que no le den la mano ni toquen su guitarra; agradece internamente al espacio, a la gente, a la vida por la oportunidad de hacer lo que le gusta. Si logra incluir una siesta entre las cuatro y las seis de la tarde, dice que es lo ideal para brindar un recital por la noche.

“Con los años, se ha ido convirtiendo cada vez en algo más serio para mí. Cuando yo empecé a tocar, en 1990, 1995, lo que me gustaba era irme a conversar con el público, antes o en el intermedio del concierto; algo inusual pero así… muy suelto. Con los años, eso ha cambiado muchísimo y dar un concierto para mí es todo un rito”.

Al final, sí, cuenta que le gusta “estar con la gente. Aunque esto, la verdad”, morigera de inmediato, “está empezando a cambiar un poco: si la gente es mucha, me asfixia un poco”.

Ese público difícilmente pueda imaginar que por las energías compartidas, ya entre las cuatro paredes del cuarto de hotel, el artista se enfrenta a una angustiante mezcla de sensaciones: ansiedad con depresión, soledad con euforia, vacío con júbilo. Para colmo, por su nivel de autoexigencia (y de humildad), a veces siente que falló.

“Suena ridículo que después de un concierto exitoso el tipo salga deprimido porque tocó mal. Pero, si se tiene en cuenta que lo que te guía es tu interior, eso tiene siempre mucho más peso que cualquier cosa externa. ¡Y me equivoco, es así! Uno a veces está bien, a veces está no tan bien, entonces, en esas oportunidades en que no toco bien salgo deprimido (y me digo): ‘Viejo, ¿llevás 30 años haciendo esto y todavía no podés tocar bien?’”.

“Por suerte cada vez menos”, se abraza a sí mismo en esa charla íntima que dura casi el trayecto entero entre Sucre y Potosí, él siempre con la mirada perdiéndose en el horizonte. “Por suerte cada vez tengo más dominio de lo que hago y de lo que quiero hacer. Lo bueno de los años es eso: que cada vez las cosas se acomodan más, se asientan, que cada vez te sentís más dueño de lo que estás haciendo. De una manera natural, no de una manera prepotente sino de algo que simplemente sucede porque ya sabés cómo hacerlo”.

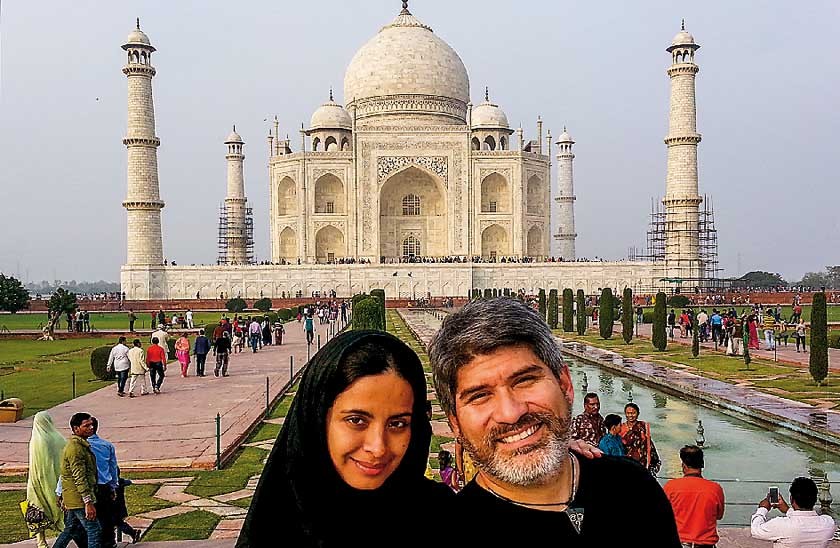

Apenas llegado de un viaje de cuatro meses por ocho países de Europa y la India que hizo junto a su pareja, Jacqueline Labardenz (ver fotografías), y a pesar de su aparatoso equilibrismo a la hora de flexionar las rodillas, y de los muslos en paralelo al suelo para lograr una postura tan difícil como importante para los budistas, niega estar imbuido en un proceso de espiritualidad; dice que esto le “suena un poco pretencioso”.

Entonces, se explica —profundo y a la vez sincero: “No creo que hacer arte necesariamente te haga mejor persona, ni tener una relación especial con el entorno invisible. Hay artistas, como en todo, que son unos cabrones”.

Piraí Vaca, el cruceño, el guitarrista boliviano más internacional de todos, uno de los más sobresalientes del mundo según el Rhein Zeitung de Alemania, sabe, cuerdamente, porque toca la guitarra: “Yo le debo todo a la música. Ahora, con los años que tengo, sé que la música es una entidad, una fuerza, una energía como muchas otras que hay en el mundo, pero la música en específico es algo que me trajo aquí, a esta vida, algo que me enseña. Lo más importante que yo sé, lo sé a través de la música”.

Asegura que eso que acaba de decir es literal, nada de poesía. “Mis momentos de mayor lucidez, los momentos en que he comprendido las cosas en general de la vida, han sido siempre a través de la música”.

Ahora lleva una barba cuidada, y de ella se desprenden hebras blancas que hablan de su madurez. En cambio, no tiene más la cabellera larga que lo caracterizó durante años; ahora, el maestro, el robusto hijo del prodigioso muralista Lorgio Vaca —al que tarde o temprano cita emocionado como un referente personal— puede advertir dos fuerzas específicas actuando sobre él: la música y el movimiento de su cuerpo.

Asume una inquietud de doble sentido: por un lado, como acompañando su estampa agitanada, es un apasionado del baile, y por el otro, lleva una maleta viajera y un estuche, cuerpo de mujer, para una vida itinerante. “La música y el movimiento tienen un gran poder sobre mí”.

Cuando él tenía 26 años le ocurrió algo que puede ser catalogado como experiencia mística. Andaba en moto (o sea que estaba en movimiento), con música en los oídos, por el malecón de La Habana y, en un segundo, se le cruzaron tres imágenes; lo cuenta así: “En la primera vi a mi padre antes de nacer, a él, cuyo arte tiene un fin social, que quiere que su trabajo sirva, que cree una conciencia y por eso dejó de pintar cuadros para hacer murales públicos, a pesar de que como pintor ganaba cinco veces más. En la segunda imagen vi una reunión de entes, de seres, de almas, como quieras llamarlo según tu creencia, en la cual se decidía que yo fuera el hijo de mi padre. En el último cuadro me vi manejando la moto”.

¿Cómo lo interpreta Piraí? De una manera que estremece. “Yo era un tipo que en esa época estudiaba 10-12 horas la guitarra. Mi idea era: ‘si me sobra tiempo me ocupo de mi novia’, nada externo ni material me llamaba la atención. Con esto te quiero decir que no estaba predispuesto a ninguna aparición ni nada de esas cosas. Eso sucedió y me cambió la vida.

En primer lugar, el tiempo comenzó a tener otra dimensión para mí; dejó de ser horizontal, lo entendí como vertical, como algo que sucede en un mismo momento: todas las cosas suceden a la vez, solo depende de nuestra capacidad para sincronizarnos con distintas frecuencias, como cuando elegimos qué radio queremos escuchar.

Lo segundo es que comprendí mi relación con mi padre. Desde mis 10, 12 años tenía cierta vida pública. A los 16 di mi primer concierto y siempre decía que ‘me debía a mi padre’. Muchas veces decimos eso, pero yo sentía algo más allá. De todos mis hermanos soy el único que tiene un nombre raro; de todos, he sido el único que me he dedicado al arte, y mi trabajo ha sido en la música el trabajo de mi padre en las artes plásticas.

Cuando tenía 20 años, estando yo en Cuba (estudiaba en el Instituto Superior de Arte de La Habana), mi papá me enviaba sus obras y me sucedía algo que yo no podía explicar: lloraba de emoción, ¡me conmovía profundamente, hombre! Tuvieron que pasar años para que pudiera comprender esta relación, y es que, efectivamente, yo lo escogí para que él fuera mi padre”.

Piraí encuentra también asidero en la cosmovisión aymara, según la cual el “embarazo espiritual” se da tres meses antes del físico. Es decir que el nuevo ser escoge antes, exactamente tres meses antes, quiénes serán sus padres. Y remarca la “casualidad”, entre comillas, de que la experiencia del malecón se le haya presentado mientras oía música, que según él “tiene el poder de llevarnos a otros estadios. Lo que la gente dice que ‘se relaja’, o ‘que sueña’ y ‘se emociona’, dicho de otra manera es eso: la música te acerca a vos mismo, es el encuentro con lo mejor de uno mismo a través de la música”. A lo mejor, como lo pensó Schopenhauer en el siglo XIX, “en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad”.

Por su apego a la física cuántica, Piraí explica que “todo es un mar de energía”. Y por su estudio de las religiones y las culturas, que todas las creencias propugnan, al fin y al cabo, “la unión con Dios y la de nosotros con el todo”.

No tiene vicios. Alguna vez se toma una cerveza fría y cuando su mujer enciende un cigarrillo, él lo comparte con ella para acompañarla. Dice que no le gustan las dependencias.

Tampoco tiene televisor. Lee El Deber on line y no le llama mucho la atención la política. “Me gusta enseñar. Tengo pocos alumnos, ocho, estoy sin tiempo; dos de ellos se quieren dedicar profesionalmente a la música. Me da mucha pena abandonarlos en mis viajes”. Periplos, diría mejor, en los que pocas veces puede abrir un paréntesis como el de hoy, para honrar a El Potosí, el diario de mayor continuidad en la historia de la Villa Imperial, por su 15 aniversario.

Paréntesis… El concertista tiene otra manía, esta vez ligada al lenguaje escrito. Protesta contra Siri (asistente personal del iPhone) porque todavía no identifica las pausas; se declara un freak de la puntuación: “aunque me tome más tiempo (el enviar un mensaje de texto), yo no lo puedo evitar”.

No encuentra un lugar en el mundo que le guste más para vivir que Santa Cruz, su “base”, su casa. Allí descansará hasta fin de mes porque en agosto debe estar en Grecia y después, entre septiembre y noviembre, girar por Europa antes de saltar a Estados Unidos. Viaja con su esposa, lo que alivia su equipaje de añoranzas entre las que se encuentra una princesa, Casiopea, su hija de nueve años, en Alemania.

A todo esto, como telón de fondo de esta honda y a la vez distendida conversa, el recorrido se hizo corto. Dentro de pocas horas estaremos en el taxi, rumbo a la Catedral, el lugar del concierto que ha sido calentado con estufas para mitigar el frío de apenas unos grados sobre cero. Y Piraí, como absorbido por otra dimensión, comenzará con el rito de los brazos, las manos y los dedos. Buscará la concentración.

“Lo más importante en la producción del sonido es la forma de las uñas”, me reveló un momento antes. Hoy, las trae cortísimas por lo que después me dice que en el concierto tuvo algunas imperfecciones (que por supuesto nadie notó). Y me cuenta que estuvo experimentando nuevas técnicas, con diferentes cortes de uñas.

Se podría pensar que eso forma parte de su repertorio de curiosidades. Actualmente trabaja en un arreglo de “Niña Camba”, lo que “a veces me lleva años”. Todavía no entiende cómo después de 25 años de estudio y un poco más de profesional, tiene solamente cinco discos. “Es ridículo, todo me lleva mucho tiempo”. El último CD, lo grabó cinco veces antes de quedar al fin satisfecho.

“Me he vuelto un maniático de la perfección del movimiento y el sonido”. Pero, si alguien le hiciera una selección de obsesiones, la primera probablemente sería la técnica. “Me encanta estudiar delante de un espejo: mientras más simétrico, más pequeño el movimiento, mejor. La economía de movimiento es para mejor resultado”. A la técnica la estudia con un fin. Sí, eso mismo. “Cada segundo que paso con la guitarra tiene un objetivo expresivo. Y para lograrlo necesito del estudio de una técnica que me lleve a ese resultado expresivo con el menor esfuerzo posible. 'Un esfuerzo más para borrar toda huella de esfuerzo'”.