La Ruta de los Mitayos

Un nuevo circuito turístico se estrenará en el Casco Histórico de Potosí en 2017

Las antiguas ordenanzas promulgadas por el virrey, Francisco de Toledo, respecto a la partición de la ciudad en dos grandes sectores: el de los españoles y de los indios, ambos divididos por un canal artificial, el de la Rivera…

Como este, varios detalles de la rica historia de la Villa Imperial se incluirán en el nuevo circuito turístico denominado la “Ruta de los Mitayos”, que los visitantes nacionales y extranjeros podrán recorrer a partir de 2017 en Potosí.

La ciudad de los españoles, con sus calles enderezadas, quedó dentro del pequeño trazado de damero alrededor de la Plaza Mayor y en el sector sur. Después de cruzar once puentes que salvaban la corriente de agua mineralizada, se abrían los extensos e intrincados barrios de indios.

Colindante con las murallas de los ingenios, serpentea una angosta callejuela plena de leyendas, música y huellas de los mitayos. Se trata de la calle Nogales, llamada en la época virreinal 'Cantu Mayu', debido probablemente a que se encontraba en las márgenes del Río de la Rivera y marcaba el límite entre el damero español y los rancheríos de indios mitayos.

Así lo cuenta a ECOS la directora de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Alcaldía de Potosí, Rosalin Aguirre, quien adelanta que la Ruta de los Mitayos se encuentra en pleno centro histórico de la Villa Imperial.

Caja de agua

El recorrido del nuevo circuito turístico comenzará en la zona alta de la ciudad, más propiamente en la Plaza Sucre, un espacio que en la época virreinal pertenecía al curato y reducción de los indios lupacas de San Juan Bautista, cuya iglesia de trazo renacentista es de las más antiguas y conservadas hasta la fecha.

En el centro de esa plaza y frente a una pequeña capilla urbana se levanta un pequeño edificio de mampostería, de cal y canto, cubierto con una bóveda de cañón corrido de solo tres ambientes, al que llaman 'Caja de agua'.

La bóveda cubre los ocho estanques de decantación y filtrado del sistema procedente de las lagunas del Kari Kari, que durante 200 años abasteció de agua a Potosí y en particular a la segunda Casa Real de Moneda y fuentes públicas.

Según Antonio Basagoitia, técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura de Potosí, el edificio data de 1775 y cuenta con una linterna en el fondo. En el ingreso yace un frontón con el escudo de España y el águila imperial flanqueada por dos hércules y una leyenda.→

→“Esta construcción actualmente se ha convertido en un ameno Acuario Municipal, que exhibe peces de diversas especies del mundo”, comenta a ECOS Basagoitia.

Mitayos de la Concepción

Luego de avanzar en dirección al Cerro Rico, atravesando callejuelas tortuosas y serpenteantes que dan una idea de cómo eran los rancheríos de indios y después de atravesar un puente sobre el Río de la Rivera se llega a la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ubicada entre las calles Hernández y Cortez.

Su construcción data de 1585 y fue fundada oficialmente en 1591. Estaba destinada a los mitayos de Pacajes y Urkusuyu y atendida por los frailes Mercedarios.

“Tiene planta de cruz latina, armadura de par y nudillo y cubierta de carrizo, tirantes simples sobre canes y cimborrio sobre el crucero que se destaca exteriormente”, detalla Basagoitia.

Presenta una decoración en los pies derechos del crucero y en un coro alto sostenido por hermosos jabalcones con policromía.

El hastial y muro de entrada son posteriores al siglo XVIII, cuando fue remodelada la portada de estilo neoclásico que está compuesta por una simple ornamentación con cuadrifolias en las jambas y en el arco, cartonería a los lados y estrías helicoidales sobre las pilastras.

La Directora de la Secretaría de Turismo y Cultura explica que “la parroquia fue restaurada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la Escuela Taller Potosí. Gracias al empeño del presbítero Gustavo Rivero Montesinos, la feligresía muestra todo su esplendor con arreglos realizados a través de una nueva fase”.

El lugar es sencillo pero acogedor, testigo mudo de la fe y las creencias del mundo andino. “Resuenan aún en sus paredes las voces de las indias gateras que, según el cronista Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, cada Domingo de Ramos sacaban en procesión al Señor Caballero en un asno vivo”, sostiene Aguirre.

El lugar refleja el espíritu sacrificado de los mitayos, que cada día partían de ese lugar sagrado rumbo al trabajo en las minas. También se aprecia la arquitectura, las tipologías indígenas y el trabajo artesanal de los maestros talladores y ensambladores para las iglesias del Potosí virreinal.

Calle Hernández

Antiguamente se denominaba 'Calle de la Pólvora', porque en las tiendas de barrio se vendía pólvora en toneles para la explotación minera en las entrañas del Cerro Rico.

“Era una especie de Cardo Máximus de los barrios de indios; en ella también se encuentra el famoso bar La Cortina Rosada, célebre por ser la cuna de artistas a nivel nacional. Allí tocaron Savia Andina, Los Kjarkas, Zulma Yugar, entre otros grandes de la música”, evoca Aguirre.

Casa de calle Hernández

Enseguida se pasa por una casa de la calle Hernández que, por su tipología, probablemente fue de un cacique y tambo para indígenas. Tiene una pequeña capilla urbana adosada, hoy transformada en tienda de barrio. La puerta de madera presenta la característica mirilla o ventanilla para las ventas en horario nocturno.

Ingenio Huaylla Wasi

El recorrido continúa por el ingenio virreinal Huaylla Wasi, cuyo nombre denota que estaba cubierto con amplios aleros de paja. De la arquitectura industrial original que tenía, lamentablemente, queda poco, ya que allí se construyó la actual unidad educativa Benicio Montero Mallo. Solo hay una poza de maceración llamada 'Buitrón'.

Durante la república perteneció al famoso industrial Luis Soux.

Calle Ravelo

El recorrido continúa por la antigua 'Calle de la Bruja', ahora Ravelo, un rincón que probablemente en alguna época sirvió de mercado. Es célebre por las leyendas que giran en torno a una bruja llamada Claudia y por el uso que hacía de la hoja de coca.

Unos pasos más allí está la plazuela de la Cruz Verde, un lugar donde a finales del siglo XVI, San Francisco Solano evangelizaba a los nativos tocando instrumentos musicales.

Paraje de los Arquillos

Siguiendo el serpenteo de la calle Nogales (antigua calle del Cantu Mayu) se llega a una cuadra entre C. López y Porco, llamada en la época virreinal el 'Paraje de los Arquillos', porque a espaldas de las viviendas techadas de paja corría parte del sistema de acueductos de la Rivera, a través de arquillos de piedra y madera, que comunicaban el agua desde el ingenio Huaylla Wasi a los ingenios Zabaleta y San Marcos.

“Lugar célebre por ser el escenario de muchas crónicas y leyendas en torno al desastre de la laguna de San Ildefonso, ocurrido en 1626”, cuenta el técnico Antonio Basagoitia.

Casa Museo

Esta casa perteneció al prócer que se alzó en armas contra la Corona española con el objetivo de liberar a esclavos e indios mitayos. Para eso planeó apoderarse de la Villa de Potosí y del tesoro de las Cajas Reales. Alonso de Ibáñez, considerado precursor de la independencia, fue ajusticiado un 15 de mayo de 1617 en un cadalso armado en la Plaza del Qatu.

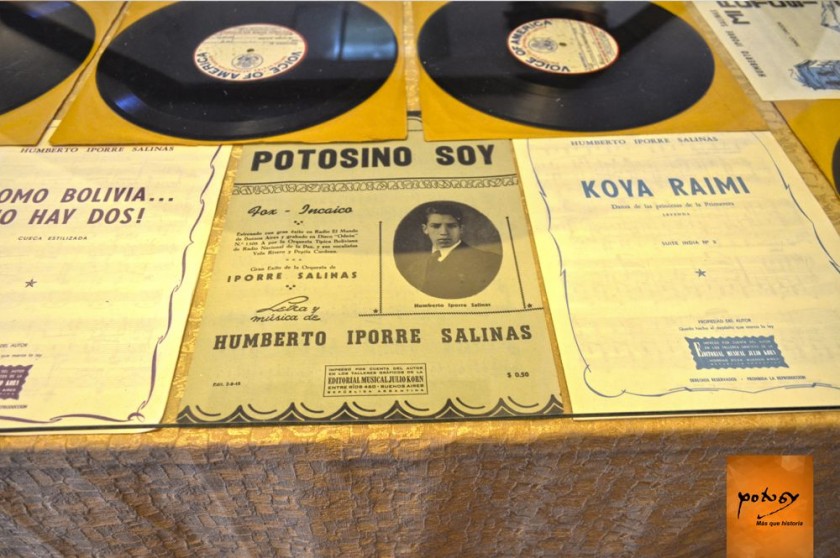

“Esta casa, de gran significación para Potosí, actualmente honra la memoria y el legado musical de otro potosino ilustre, el maestro y compositor Humberto Iporre Salinas. El museo es una iniciativa familiar que busca contribuir a la identidad cultural potosina”, comenta Basagoitia.

Casa de Manuel Molina

Justo detrás del Mercado Ballivián queda escondida, y un tanto deformada, una casona que conserva su policromía de terracota y sus portones, ventanas y balcón de verde malaquita. A fines del periodo virreinal perteneció al héroe de la Guerra de la Independencia Manuel Molina, cuyo retrato se conserva en el museo de la Casa Nacional de Moneda. Sus restos reposan en el Mausoleo de los Ilustres, en la Catedral.

Rosalin Aguirre sostiene que Manuel Molina utilizó esta casa como base de operaciones; allí, en las noches previas al 10 de noviembre de 1810, se reunieron los partidarios que buscaban derrocar al régimen español, representado por el gobernador e intendente Francisco de Paula Sanz.

Sobre la puerta doble de esta vivienda había un curioso ejemplar de señalética de la época republicana y que rendía homenaje al libertador Simón Bolívar. Lastimosamente la placa de cerámica desapareció con recientes trabajos de remodelación, siendo sustituida por una mala réplica hecha de piedra.

Plaza Ballivián

Cuando se urbanizó la ciudad, en sus inicios, muchos solares quedaron baldíos y fueron aprovechados como plazas. Debido a la vocación comercial de los pueblos de origen hispánico e indígena, esos lugares fueron adquiriendo identidad propia.

La Plazuela Ballivián tenía el nombre de Aicha Qatu. Durante el periodo virreinal era el sitio donde los indígenas vendían carnes. También se hizo célebre en el siglo XVII debido a las andanzas de un personaje típico de la picaresca potosina: Antón Bran, “El Duende”. En el vértice noroeste del lugar está la unidad educativa Antonio Quijarro, antes un antiguo convento y hospital administrado por la Orden de San Juan de Dios.

Durante el periodo republicano cambió su nombre por Plazuela de la Heroicidad, probablemente porque ahí se reunieron los patriotas potosinos la víspera del 10 de noviembre de 1810 para iniciar la revolución que derrocó al último gobernador intendente español, Francisco de Paula Sanz.

“Actualmente, allí se construyó un mercado de poco gusto estético que, además, no respeta la idiosincrasia del potosino que expende sus productos a cielo abierto”, finaliza Aguirre. •