El “Q’ewa” Gerardo

Recuerdo de uno de los personajes más entrañables de la Sucre de antaño

Los amigos de siempre llegan a la casa de “La Tigresa” y, entre bromas, preparan todo para pasar una tarde de bohemia. Viven en Sucre y conocen a Gerardo Rosas, más conocido como el “Q’ewa Gerardo”; él está saliendo de la cocina después de haber preparado, a pedido de los amigos, su especialidad: un inmejorable saice.

Tras los saludos de rigor, entre los presentes circula la chicha —también de rigor— en los vasos “melgarejos”. Le siguen el brindis y el clásico “¡salud!”.

El ambiente se va entonando y uno de los jóvenes afina su guitarra; otro, el charango y después surgen las alegres melodías de uno de los bailecitos preferidos de Gerardo, “Clavelina deshojada”.

Dos muchachos prestamente colocan en el centro de la habitación una mesa maciza, a a la que de un salto trepa Gerardo. A continuación, él levanta el mandil sobre su hombro izquierdo y, cual diestro bailaor de flamenco, comienza a cantar, aplaudir y zapatear, todo al mismo tiempo.

Con una voz que a momentos parece de mujer repite con gran sentimiento: “Clavelina desojada viditay/ no derrames tu semilla/ no derrames tu semilla/ si eres hija de familia/ todo es cierto viditay/ nada miento…”. Su agilidad y destreza es tal que recibe una ovación. Él y su arte, todo un espectáculo para los parroquianos.

Del genio inimitable de Gerardo solo se esperan picardías u oraciones con doble sentido, a las que inevitablemente les prosiguen sonoras carcajadas.

Luego de interpretar otras tres canciones, el artista se toma un descanso para refrescar la garganta con una chicha, y mientras los tragos van y vienen, las mujeres sirven el saice que él mismo preparó con sus manos. Así, entre música, baile, canto y alegría, transcurre la tarde de bohemia para los jóvenes de Sucre…

Honesto, respetuoso y solidario

Carlos Ortiz, gerente propietario del Complejo “Ckopas Rock & Voz”, relata a ECOS que conoció al Q’ewa Gerardo cuando tenía aproximadamente 12 años. Él es hijo de Alfredo Ortiz Arandia, un reconocido músico del Cuarteto Sucre y Gertrudis Leytón quien, luego de llegar de Francia, abrió una pequeña tienda en la calle Abaroa casi esquina Camargo, frente a los molinos de Villa. Allí vendía los “platos mañaneros”, entre los que destacaba su especialidad, el ckocko de pollo, un plato galo que según Carlos Ortiz su madre modificó dándole un toque criollo.

Por el mismo sector estaba la fábrica de cigarrillos El Poker y El Sucrense; y un poco más arriba vivía don Mauro Núñez, el eximio charanguista.

También por la zona se encontraba la fábrica de sombreros Charcas Glorieta. “La ciudad terminaba cuatro cuadras a la redonda de la plaza 25 de Mayo; hasta ahí llegaba el asfalto y el cemento. Sucre no pasaba de los 30.000 habitantes y éramos puro chuquisaqueño; todos nos conocíamos. Entrabas a un restaurante y todos te conocían”, recuerda el popular Ckopas.

Carlos empezó a tocar la guitarra a los 13 años con amigos de su barrio, a pesar de la oposición de su madre, que reprobaba la vida bohemia de su hijo mayor: Julio. Él acompañaba con la guitarra a Gerardo Rosas.

Mientras tanto Carlos tenía otro grupo de amigos integrado por el “Michi” Aldayuz, “Llojch’i” Auza, “Choco” Torrico, Óscar Crespo y el “Mono” Dorado, entre otros que convocaban al propio Rosas para reunirse los domingos en la casa de “La Tigresa”, en el barrio Obrero, que también trabajaba en la sombrerería.

“Los domingos me recogían del restaurante que había en el parque Bolívar, al lado de la piscina. Yo tenía mi conjunto, los X5, y tocaba los ‘dancings’ dominicales entre las 10 de la mañana y las dos de la tarde. A esa hora nos íbamos a lo de La Tigresa, donde preparaban unos yungueños con singani especial que hacían traer de Camargo; entonces, ahí mismo Gerardo cocinaba unos saices espectaculares que eran para chuparse los dedos. Cocinaba mejor que una mujer”, ríe de nuevo el Ckopas.

El Q’ewa Gerardo tenía la particularidad de cantar, bailar y aplaudir al mismo tiempo y sobre la mesa. Era su arte, su voluntad para compartir con los demás.

Cualquiera pensaría que los únicos que nacieron con esa habilidad son los españoles bailaores de flamenco. “Era como pasar una tarde familiar. En esa época no se conocían la maldad y las peleas; todo era alegrarnos, compartir un buen trago, una chicha empulada o los embotellados”, continúa Ortiz.

Dice que por entonces, en Sucre todos se reconocían por sus apodos. “Gerardo me decía: hola Q’aspudito, por lo que era blanconcito y con chapitas”.

Gerardo también tenía su apodo: el Q’ewa, por el que se lo recuerda hasta hoy, varias décadas después de su muerte.

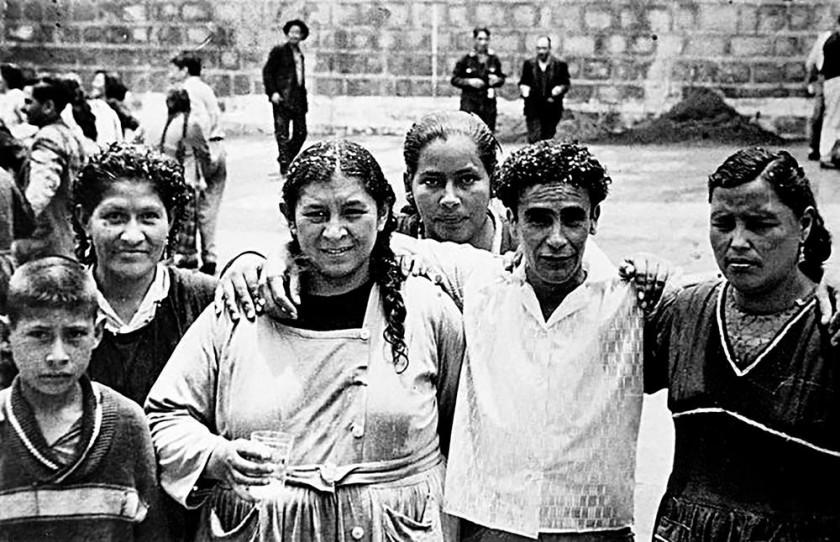

Carlos lo tiene en la memoria como delgado, bajo de estatura, cabello rizado y trigueño, con un excelente oído y ritmo musical. Como una persona honesta, respetuosa y solidaria. “Para mí lo que hay que valorar de una persona es su manera de ser, no su nivel social. Quién no hubiera querido tener el arte él que tenía…”.

Gerardo Rosas interpretaba recopilaciones de música antigua, dicen que entendía y sentía lo que cantaba. Sin duda, su fuerte eran las cuecas y los bailecitos. “La letra de todas las canciones que interpretaba eran pura poesía”, comenta Ortiz.

En los años 60, Gerardo grabó tres discos para la disquera Capital; trabajó en varias radios locales, llegando a convertirse en un destacado representante de la música folclórica. “Luego aparecieron un montón de imitadores, pero nunca lo igualaron”, complementa el Ckopas.

Lo triste de esta historia es que nadie correspondió todas las alegrías que este personaje de la Sucre de antaño supo brindar a sus contemporáneos. Cuando se puso mal, nadie se enteró de muerte, solo, en el hospital San Pedro Claver.

Muchos sucrenses conocieron su arte después de su fallecimiento. “Aquí parece que uno tiene que morirse para que recién lo reconozcan por cómo era”, lamenta, a manera de reflexión, Ortiz.

“La Chunchuna”

Otra mujer que en su tiempo dio mucho que hablar por la sazón de sus “sajra horas”, la rica chicha y la alegría que derrochaba en su local, actualmente, está internada en un geriátrico de Sucre.

Máxima viuda de Taborga, “La Chunchuna”, como la mentaban todos en su época, fue comadre del Q’ewa Gerardo, al que hasta hoy recuerda con cariño.

“Nos conocimos cuando vivíamos cerca del cementerio; luego, nos hicimos compadres. Siempre nos visitaba, bailaba y se jaleaba. Se ponía cosas de mujer para hacer reír a los clientes. Bien buenito era, noble y cariñoso”, comenta a ECOS.

Gerardo tenía amistades por todas partes. “¡El Gerardito había estado aquí!, ¡sírvanle una chicha!”, decía la gente a viva voz cuando lo veía en su local. Pero, aclara y repite una y otra vez la Chunchuna, “no era q’ewa, ¡hombre era!, ¡hombre era!”.

La socióloga Guadalupe Amusquívar también conoció a Gerardo. De pequeña, de la época en que el artista era amigo de sus abuelos. “Vestía un saco corto, con una especie de faja ancha y zapatos con taco cubano; parecía una especie de torero”, lo rememora ella. “Tenía un dejo amanerado y solía mezclar el español con el quechua”.

“Recuerdo que lo vi bailar: era increíble cómo llevaba el ritmo con el zapateo y el jaleo. Tenía un movimiento impresionante, era un espectáculo verlo bailar”, describe Amusquívar.

Dice que lugar donde iba Gerardo, se llenaba de inmediato. Eran los niños los que alertaban de su presencia, corriendo y gritando por las calles: “¡Llegó el Q’ewa Gerardo!, ¡llegó el Q’ewa Gerardo!”. Realmente, parecía un gitano.

“Yo creo que su forma de ser era un plus que tenía, y enganchaba con su talento artístico. De otra manera tal vez no le hubiese sido tan fácil, porque la notoriedad que tenía era por la figura de q’ewa; ese es el punto. Su voz tampoco era extraordinaria, pero le daba impostación. Era magnífico verlo bailar y cantar”, repite ella.

Asegura que nunca vio ni escuchó que fuera discriminado, más bien era como un niño mimado de la gente. “Era feliz, morías de la risa por las cosas que hablaba, con doble sentido; era una persona que la pasaba bomba. Fue un personaje con notoriedad”, reflexiona la socióloga chuquisaqueña.

Los padres de la escultora Silvia Ortega también fueron compadres de Gerardo, al que ella recuerda como alguien alegre, con muchos amigos, que frecuentaba círculos de la bohemia sucrense. “Era la atracción, le invitaban para que amenice los matrimonios y cumpleaños, cantando y bailando”, evoca ella.

De esta forma lo recuerdan algunos de los que tuvieron la oportunidad de compartir con Gerardo Rosas, artista que fue el alma de las fiestas en la década de los 50 y los 60, sin ocultar su homosexualidad.

vEl Q’ewa Gerardo, el que con su arte rescató y visibilizó la música tradicional chuquisaqueña, el que alegraba las tardes de la bohemia, el mismo que, según quienes lo conocieron, murió solo, triste y en el olvido. •