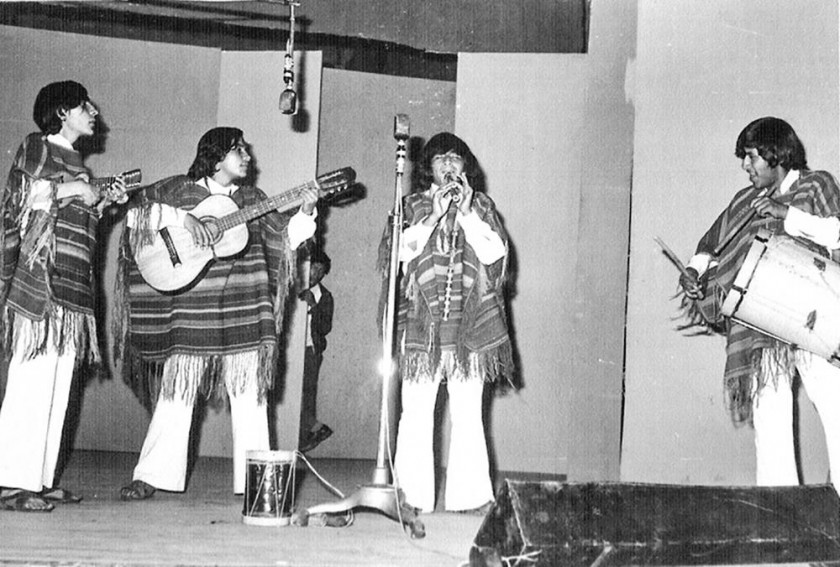

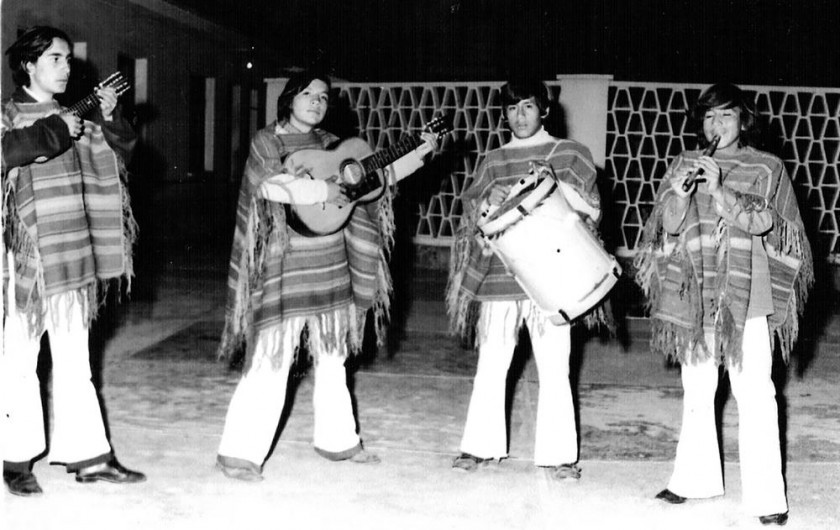

“Cumpa Juan”

A 45 años del éxito navideño aún vigente de la agrupación Los Runas

“¡Cumpa Juan!, ¡jatarillayña!, ña p’unchañamunña, ña niñitu nacesqaña nin, jaku thunkumushunchik” (“¡Compadre juan!, ¡levántate! ¿Qué estás haciendo? Ya ha nacido el Niño Dios, vamos a bailar”).

Esta es la introducción del wachitorito “Cumpa Juan”, una adaptación musical realizada en 1972 por el grupo musical Los Runas. Han pasado 45 años de este éxito que todavía se escucha y se baila en todas las Navidades de Sucre. Tres generaciones de personas: abuelos, padres y nietos, adorando al Niño Jesús con la misma melodía.

“Comienza con el villancico universal ‘Noche de paz’ como introducción, seguido de un diálogo en quechua que llama a bailar en la Navidad y (después) la interpretación del wachitorito al puro estilo de Los Runas. Tuvo tal éxito que con el tiempo se llegó a denominar Cumpa Juan”, relata a ECOS el cofundador del grupo, el músico Vicente Vargas Martínez.

Cuatro adolescentes

Lo que pocos saben es que este grupo fue conformado en 1972 por cuatro niños de entre 12 y 13 años, y que volvieron a reunirse en 2016 para grabar un video con el wachitorito “Cumpa Juan”.

El objetivo era no quedar en el anonimato, visualizar a los intérpretes de esa famosa obra criolla, además de rescatar el instrumento musical requeque (un bastidor de madera con 14 cuerdas de fibra natural como cáñamo o yute, tensadas en forma horizontal que se toca con una castañuela) que está en proceso de desaparición.

De acuerdo con el Diccionario Quechua de Jesús Lara, “wachi” quiere decir “aguijonear” y se usa para arrear a las bestias en el campo. Esta palabra, por sus diferentes formas de escritura, puede derivar en: huachitorito, huachi torito o guachi torito.

Un villancico

De acuerdo con la explicación proporcionada por Javier Loayza, otro cofundador de Los Runas, el villancico es un género musical que proviene de la Iglesia católica y está destinado a diferentes fiestas religiosas que celebra el pueblo, pero no para las misas.

Juan de Araujo (1646-1712), considerado el compositor de mayor trascendencia de la Sudamérica virreinal, cuya abundante obra se conserva, en su gran mayoría, en el Archivo de la Catedral de La Plata (hoy Sucre), fue contratado como maestro de capilla de la Catedral de Sucre en 1680, hasta su muerte.

En una de las obras de Juan de Araujo: “Los coflades de la estleya, negritos a la navidad del señor”, aparece la palabra quechua “wachi”.

Según Loayza, el wachitorito es un villancico con influencia española y quechua que tiene vigencia solo para la fiesta de la Navidad. Una melodía con seis octavas, característica peculiar de la música española.

El wachitorito se interpreta con bombos, quenas, requeques, pajarillos, guitarra y charango y se baila en la ciudades para adorar al Niño Jesús en el pesebre, desde la noche de Navidad hasta la conclusión del día de Reyes.

Los Runas

Este grupo estuvo integrado por: Vicente Vargas Martínez (vientos), Javier Loayza Valda (charango y requeque), Andrés Caballero (guitarra y primera voz) y Humberto Bayo (percusionista). Su hermano, Óscar Bayo (fallecido), dirigía Los Runas.

Por entonces estaban de moda los boleros: ya había música electrónica, pero apenas ingresaba. Los Runas aparecieron con melenas largas y marcaron otro formato entre las agrupaciones musicales del momento, con la presentación de una sola voz y el apoyo instrumental, que era su fuerte.

“En ese tiempo la música nacional no era bien vista en nuestro país. Siendo muchachos de clase media tuvimos que vencer esas taras y limitaciones; por ejemplo, Vicente andaba con la quena oculta bajo el brazo. En cambio ahora todo boliviano se identifica con la música nacional”, comenta Andrés Caballero a ECOS.

Por entonces, estaban vigentes en Bolivia los grupos folclóricos Los Jairas, Los Chaskas y Los Payas. Motivados por esa influencia, el grupo de amigos aprendió a tocar instrumentos y luego conformaron su propia agrupación.

La influencia de los medios de comunicación en Sucre era muy fuerte. Se difundía mucha música mexicana, zambas y chacareras argentinas, pero la folclórica boliviana no era tan apreciada; estaba relegada, particularmente en las urbes, donde primaban otros géneros como la cueca y el bailecito a través del armonio y el acordeón, que tenían otro carácter de interpretación. “Por entonces, eran contadas las personas que se dedicaban a interpretar instrumentos nacionales, pero en el campo tenía su espacio y vigencia”, detalla Loayza.

Los Runas salieron a la palestra presentándose en un concurso navideño donde ganaron el primer lugar. A partir de ahí, se caracterizaron por hacer música de acuerdo con la época. Era un conjunto versátil, “nadie pensaba que uno podía avanzar más en su aprendizaje, popularización y difusión. Solo había tres radios, que le daban poca cobertura a la música nacional”, recuerda Vargas.

Grabaron cuatro villancicos y por entonces no tenían idea de qué ocurriría después, solo lo hacían por hobbie. Se mantuvieron vigentes cinco años y cuando salieron bachilleres, cada uno siguió su camino por separado.

La fama

No obstante, el tiempo que permanecieron juntos se volvieron famosos. Actuaron en el Festival Nacional de la Canción Boliviana, en Oruro, que sigue vigente hasta ahora, consiguiendo el primer lugar y la “Kantuta de oro” en la categoría Instrumental de 1972.

Asimismo, participaron en el Festival Lauro de la Canción Boliviana, en Cochabamba, organizado por Laureano Rojas, de la disquera Lauro. También recibieron el Disco de Plata, por la venta de los productos de Lauro & Cía. El disco se vende hasta ahora.

Además, hicieron de teloneros de grandes grupos y artistas que llegaron al país, como Los Charchaleros, Sandro y Palito Ortega. También eran invitados por las promociones de los colegios; y ellos dicen que iban por gusto, sin cobrar ni un peso. Que todo lo hacían por el arte y que nunca lo vieron como negocio.

El requeque

“Fue una maravilla ser famoso en Sucre, una ciudad romá ntica, pequeña. Íbamos a tocar a las horas cívicas en los colegios, en especial al Liceo de Señoritas María Josefa Mujía, al que le decían el ‘Ura Liceo’, y al Liceo Manuel Rodríguez de Quiroga, al que le decían el ‘Pata Liceo’. Nos invitaban salteñas y sodas, éramos muy bien tratados”, evoca Loayza.

Ahora también se dedica a la investigación musical, área que tiene poca atención y no está respaldada científicamente. En ese contexto, dice que notó que el requeque está desapareciendo, por eso su preocupación de rescatar ese instrumento musical.

“La influencia de la Iglesia ha sido fundamental, de ahí surge toda esa tradición musical”, reconoce Loayza.•

Un nuevo video: La actualidad del grupo Los Runas

Vicente Vargas Martínez estudió y se dedicó a la difusión de la música, fue parte de Los Masis y posteriormente fundó Canto Sur y el taller que lleva el mismo nombre, donde permanece hasta ahora. Con ambos grupos tuvo la oportunidad de visitar muchos países del mundo.

Humberto Bayo es ingeniero agrónomo y siempre estuvo vinculado a su profesión y a los medios de comunicación. Proviene de una familia con pasta de músicos. Actualmente está de viaje.

Andrés Caballero es contador público y trabajó desde muy joven en IMBA, antes de ser profesional. Luego retornó a Sucre, donde abrió una sucursal de esa empresa. Ahora, apoya a su hija administrando una clínica de estética.

Javier Loayza cuenta que su infancia y adolescencia quedó marcada por Los Runas. Fue una experiencia que definió su vida pues decidió dedicarse a la música íntegramente, pese a ser abogado de profesión.

IEl nuevo video

El hecho de haber sido tan conocidos durante cinco años, y luego olvidados, les impulsó a filmar un video en 2016.

Lo hicieron con el audio original, porque en tantos años el sonido de los instrumentos cambió mucho. Insertaron fotos de ayer y de hoy, para que los reconozcan, y subieron la obra a una página en Facebook, recibiendo miles de visitas y comentarios de la gente. Incluso, sus propios hijos desconocían esa faceta de la vida de sus padres, cuentan a ECOS.

“Sigamos amando lo que hacemos. Como chuquisaqueños somos muy desmotivados, no nos gusta enfrentar las cosas con convicción y cariño. Tenemos tanto talento en el área cultural, es una herencia adquirida desde la conquista, tanto del lado español como indígena, que se fue mestizando con los años. Se puede soñar y hacer realidad ese sueño”, dice Loayza.