La cultura de la Sierra de Plata

Potosí no formó parte de la cultura kolla.

Potosí no formó parte de la cultura kolla.

Teresa Gisbert estima que los denominados reinos collas surgieron entre 1200 a 100 A. de. C., en el periodo formativo de Bolivia, así que aparecieron coetáneamente a la cultura Tiwanaku, que fue la primera en alcanzar una gran expansión.

En coincidencia, Ximena Medinacelli también ubica en el formativo la aparición de culturas como las de los canchis, canas, collas, lupacas y pacajes, todas alrededor del Lago Titicaca.

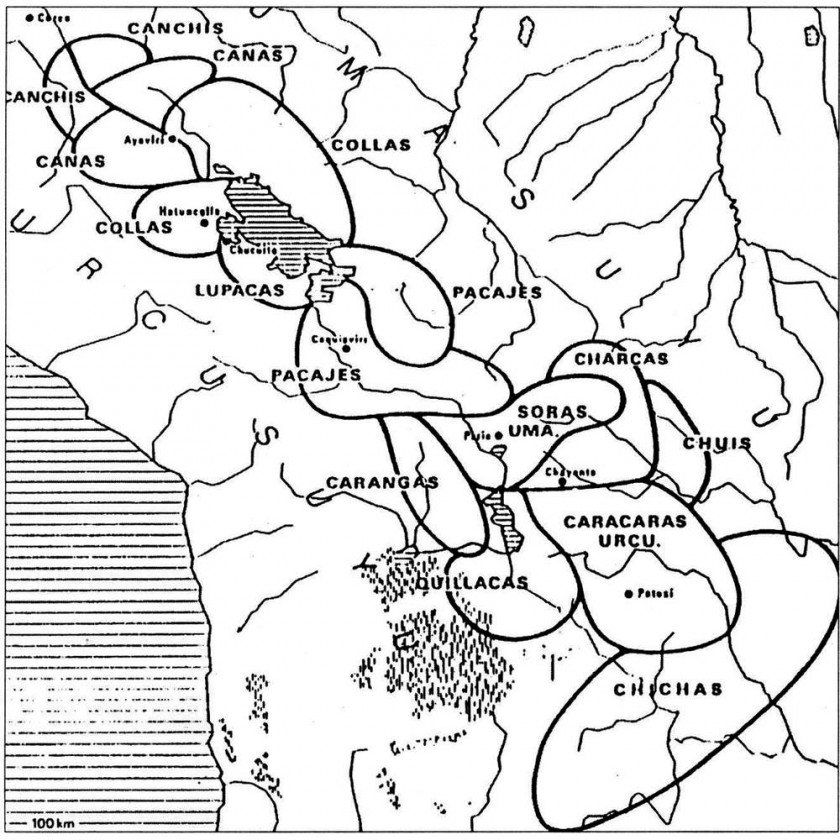

Pero más allá del gran lago, hacia el sur, existían muchas otras culturas como los carangas, killakas, azanaques, uruquillas y aracapis, todas en lo que hoy es Oruro. “Entre la región sur de Oruro y parte de Cochabamba estaban los Soras. Se conoce los Soras de Paria, los de Caracollo, de Tapacarí y Sipe Sipe, los dos primeros situados en Oruro y los dos últimos en Cochabamba”, agrega Medinacelli.

Pero en lo que concierne al territorio de Potosí, la precisión de la investigadora es la siguiente: “En la región alta de Potosí estaban los Charcas y Caracaras y hacia los valles potosinos, hasta Tarija, los Chichas”.

Por tanto, la cultura que se desarrolló en gran parte de lo que hoy es Potosí era la de los “caracara”, o “qaraqara” en su lengua original.

Son muchos los documentos que prueban la existencia de los qaraqara y su cultura en periodos anteriores a los incas. “Varias fuentes documentales dan cuenta de la presencia durante tiempos preincaicos de un grupo étnico llamado qaraqara en los territorios de las actuales provincias de Chayanta, Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares del departamento de Potosí —escribieron Pascale Absi y Pablo Cruz—. El Memorial de Charcas señala, para esos tiempos, la existencia de una alianza o federación entre los qaraqaras y los charkas, quienes a su vez integraban una confederación que comprendía otras federaciones como los carangas, los chuis, los soras y los chichas”.

Tanto los qaraqaras como las demás culturas que estaban en el actual territorio del occidente boliviano fueron englobados bajo el apelativo de “collas” o “kollas” debido a que, luego de producirse la expansión del Tawantinsuyu, este conformó una unidad político-administrativa denominada Kollasuyu.

El rey blanco

Cuando la cultura que se estableció en el Cusco comenzó a expandirse con conquistas militares los incas escucharon de la leyenda del rey blanco, un gobernante de una serranía de plata que vivía hacia el sur.

La existencia de la sierra de plata ya habría sido conocida por los tiwanacotas, pues existen datos conclusivos de que esta antigua civilización exploraba y explotaba las riquezas minerales de Sudamérica y, por ende, encontró la mítica Sierra de la Plata, que es un conjunto de cerros ricos en mineral de plata ubicados en territorio boliviano (en el actual Potosí) y encabezados por el monarca de los cerros, por el más hermoso llamado el “Sumaj” y el más rico de todos, el Cerro Rico de Potosí. Los hallazgos de Abbott y Wolfe confirman este extremo.

La Sierra de Plata era gobernada por el rey blanco. Si no es por el color de su piel, atribuible a su ascendencia —por la vía de la migración— el nombre de “rey blanco” pudo deberse a su atuendo con incrustaciones e hilos de plata además de otras joyas argentíferas que le darían la característica de mostrarse con gran brillo, aproximado al color blanco, llamando la atención de otras culturas que lo habrían observado. Es el caso de los habitantes de la Amazonia, chiriguanos y guaraníes, o los mapuches del sur a quienes los tiwanacotas consideraban habitantes de arco y flecha muy parecidos a los bárbaros europeos, como los vikingos o los hunos, ya que tenían un menor nivel de avance tecnológico y cultural.

Los guaraníes serían posteriormente los primeros en transmitir este conocimiento antiguo del imperio del rey blanco y su Sierra de la Plata a los primeros conquistadores españoles que llegaron a América, lo cual causó una curiosidad y una ambición enfermiza en los ibéricos, abriendo caminos y destrozando civilizaciones hasta encontrar el tesoro y el lugar exacto de dicha leyenda en Sudamérica, en la Villa Imperial de Potosí.

En el poema “la Argentina” (1602), Martín del Barco Centenera refiere que la expedición de Juan Díaz de Solís fue la que se enteró de que, al norte de donde se encontraban, en territorio hoy argentino existía un reino de plata, la sierra de plata, y uno de sus soldados, Alejo García, subió hasta el lugar donde habría encontrado a los qaraqaras y su gobernante, el denominado “rey blanco”. No pudo reportar oficialmente su hallazgo porque, al volver a la base de su expedición, fue muerto por los indios payaguás. Debido a esta versión, el río que bajaba de aquel mítico territorio fue bautizado como “Río de la Plata”, y ese es el origen del nombre de Argentina.

La conquista inca

No existe consenso respecto al tiempo en el que los incas conquistaron a los qaraqara.

Tan tarde como en el siglo XVIII el cronista mayor de Potosí, Bartolomé Arzáns, señaló que cuando el cuarto inca del Tawantinsuyu, Mayta Capac, llegó a “las provincias de los Charcas [y] las puso debajo de su dominio”, ya existían pobladores en los lugares donde hoy están Potosí y Tarapaya:

“El cuarto rey se llamó Maytac Ccápac, que se interpreta ¿Dónde está el rico y poderoso? Este fue el que extendió su reino con las armas, pues formando un grueso ejército salió del Cuzco (corte de estos monarcas) y llegando a las provincias de los Charcas (que distan más de 200 leguas) las puso debajo de su dominio, a costa de mucha sangre que se derramó de entrambas partes porque los caciques las defendieron hasta los últimos alientos. Llegó a las comarcas de esta Villa de Potosí y apoderándose de todas sus poblaciones se halló con su numeroso y triunfante ejército en el medio valle de Tarapaya (vocablo corrupto pues lo llamaron los indios gentiles Ccarapaya que se interpreta Vieja desnuda), el cual valle está distante de esta villa tres leguas”.

A la luz de esta referencia, la resistencia de los qaraqara fue encarnizada y la conquista de ese territorio se hizo “a costa de mucha sangre”, así que no existe acuerdo con las versiones que hablan de una conquista pacífica o diplomática.

Sin embargo, es muy probable que Arzáns —que no fue precisamente un dechado de precisión— se haya equivocado tanto con el nombre como con el tiempo en que ocurrió esa conquista.

José Antonio del Busto ubica al gobierno de Mayta Cápac en el lapso comprendido entre 1320 y 1370 D. de C.; es decir, el asignado a los incas del período protohistórico o monárquico, Lloke Yupanki, Mayta Cápac y Cápac Yupanki, todos de la dinastía Hurinqusqu, mientras que la conquista del territorio que hoy es Bolivia es atribuida a Tupaj Yupanki, en 1479, después de la segunda campaña del Kollasuyu.

A partir de la conquista, los qaraqara se convierten en tributarios del inca pero sus gobernantes mantienen sus privilegios, así que sus dinastías reales sobreviven incluso hasta el periodo colonial.

Como casi todos los pueblos preincaicos, son englobados en los denominados “señoríos aimaras” y así fueron estudiados, incluso, hasta el presente.

Hoy en día, la nación Qaraqara resurgió de sus cenizas y sus autoridades originarias tramitan su declaratoria de autonomía indígena originaria campesina. •

(*) Todos los firmantes son miembros de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP)

Los reyes blancos

Entre los reinos que se crearon en Sudamérica después de la caída de Tiwanaku se encontraban el de los charcas blancos (qaraqara), charcas rojos, chichas y el de los Lipi, cuyos territorios conforman el actual departamento de Potosí.

Estos reinos, que nacieron en el siglo X, iniciaron su travesía por la historia conformados por sus respectivos reyes y señores y formando una civilización monárquica con distintas dinastías desde su creación. Al igual que los europeos, estaban organizados en un territorio, con sus diferentes labores de agricultura, ganadería, fabricación de vestimenta, idioma, cultura musical, y, en el caso del reino Qaraqara, resaltaba la habilidad en la explotación y uso de la plata, ya que fueron poseedores y herederos de las tierras de la Sierra de Plata, en el actual Potosí.

Su vigésimo rey, Mallku Tata Ayra Kanchi, gobernó entre los años 1400 a 1450 desde su capital, Macha. Era señor absoluto de 20.000 habitantes anansayas y urinsayas, contaba con un gran consejero y guerrero qaraqara llamado Lukalarama, embajador de los charcas blancos y gobernador de Pocoata, quien se encargaba del despliegue diplomático y militar del reino. Se conoce que en el gobierno de Tata Ayra Kanchi se crearon las fortalezas de Pilaya y Paspaya que conservan su memoria hasta el día de hoy.

Los incas de habla quechua fueron los últimos en crear su reino en el año 1200. Mallku Tata Ayra Kanchi fue el monarca del reino de los qaraqaras en la época en que se suscitó la expansión Inca con su noveno Inca Pachakuti.

El rey qaraqara Mallku Tata Ayra Kanchi envió a Cusco a su embajador Lukalarama quien hizo un intercambio de regalos con Inca Pachakuti, llevando gran cantidad de objetos y muestras de plata y el regalo principal, una grandiosa mina de plata en Porco (Potosí) y un viejo ordenamiento de las cuatro provincias antiguas del occidente altiplánico.

Esa idea parecía descender de sus viejos antepasados tiwanakota, repartición territorial con la que el inca quedó muy agradecido e impresionado. Por esa razón posteriormente dividiría su imperio en dichas cuatro provincias, por tanto, se llega a la conclusión de que la idea de la distribución del Tawantinsuyo fue gracias al rey qaraqara. En agradecimiento a dicha exposición y regalos el Rey Inca regaló a Lukalarama un mapa tejido en ropa de cumbi, que los naturales llamaban Carpatira; además, le otorgó al rey de los qaraqaras el título noble de “Janku Tutumpi”, que significaba “flor blanca que brota” y el embajador Lukalarama recibió el título noble de “Qhapaq”, que significaba “rico, poderoso, capaz”.

Después de fallecer Tata Ayra Kanchi le sucedió su hijo Uchatuma, quien a los pocos años de reinado visitó a su par el Inca Wayna Qhapaq en Cusco, llevando un cargamento de plata en obsequio y el inca, en agradecimiento a su gentileza y a su magnífico desempeño en la Batalla de Tumipampa (Ecuador), le regaló una camiseta de roeles de oro y le entregó el don de su hija Ñusta Payku Chimpu, matrimonio en el que se selló la unidad entre ambos reinos.

Con la muerte de Tata Ayra Kanchi llegó a crecer y gobernar de casi manera paralela otro rey qaraqara llamado Tata Paria quien fue muy respetado por reinos cercanos como el de los Killakas, los Soras, los Carangas y los Chuy a los cuales unificó por un tiempo por su gran arte de gobernar. Al morir le asignaron el grado más alto como ancestro de los qaraqaras y le construyeron dos tumbas cosa que no se había hecho para ningún rey qaraqara en siglos. Las tumbas se encuentran en Macha y la otra en el Salar de Qarata.

La visión religiosa

Para los qaraqara, el mundo religioso estaba dividido en tres espacios espirituales interconectados donde habitan las deidades tutelares:

1. El Alaxpacha o el mundo espiritual de arriba, es donde nacen las lluvias que fertilizan la tierra, es la morada del dios creador Wiracocha y otras deidades como el sol (wilka), la Luna (phaxi), Illapa (dios del clima y el rayo), entre otras.

2. El Akapacha o mundo terrenal donde el hombre vive en estrecha relación y armonía con la naturaleza. En este espacio se llega a divinizar a la naturaleza como los ríos, cuevas, formaciones rocosas, la misma tierra y las montañas denominadas como Achachilas (espíritus de las montañas), además que rendían especial culto a los Malkis o Chulpas.

3. El Manqapacha o espacio espiritual subterráneo donde residen los ajayus (espíritus de los muertos) que producen vida, los ríos subterráneos, el Jacha Supaya o dios producción y la fertilidad, muy emparentada con los muertos.

Los qaraqara tenían al ayllu como sistema de organización territorial y había ayllus mayores y menores. Estos ayllus rendían culto a la wak’a o deidad y cada uno estaba dividido en dos parcialidades opuestas y complementarias: Alasaya o Aransaya (mitad superior) Majasaya o Urinsaya (mitad inferior).

Dentro del territorio qaraqara se tenía especial devoción a dos montañas: Porco y Potosí, consideradas como wak’as o lugares sagrados. Tristan Platt dice que “Porco, como centro ceremonial, pudo desempeñar un papel muy similar al de Potosí, mina que por su riqueza era probablemente en tiempos prehispánicos —e incluso desde Tiwanaku— el mayor wak’a de la comarca en razón de su productividad y de las cualidades de su mineral, y es probablemente por este motivo que fue encubierta a los españoles”.

Según testimonio del mismo Diego Huallpa en su lecho de muerte, en la cima del cerro de Potosí existía un centro ceremonial al que los indígenas de Cantumarca (población qaraqara) acudían para realizar sus prácticas rituales y ceremoniales. Desafortunadamente la masiva explotación minera que se dio en este cerro borró los rastros de estos lugares ceremoniales de altura que aún son visibles en el cerro Porco.

Por consiguiente, una de las más grandes wak’as del Tawantinsuyo pertenecía al reino qaraqara. Fuera de la gran wak’a del Sumaj Urqu, los qaraqaras también tenían una gran devoción a Mullu Puncu, hoy cueva del diablo.