Cueca y bailecito sucrenses

La bohemia sucrense tuvo vigencia a partir del año 1900. Fue en esa época que el importante movimiento modernista “La Mañana”, de Claudio Peñaranda, ejerció su aporte valioso al acervo literario y periodístico de Sucre, y con su poesía iluminó la música popular.

La bohemia sucrense tuvo vigencia a partir del año 1900. Fue en esa época que el importante movimiento modernista “La Mañana”, de Claudio Peñaranda, ejerció su aporte valioso al acervo literario y periodístico de Sucre, y con su poesía iluminó la música popular.

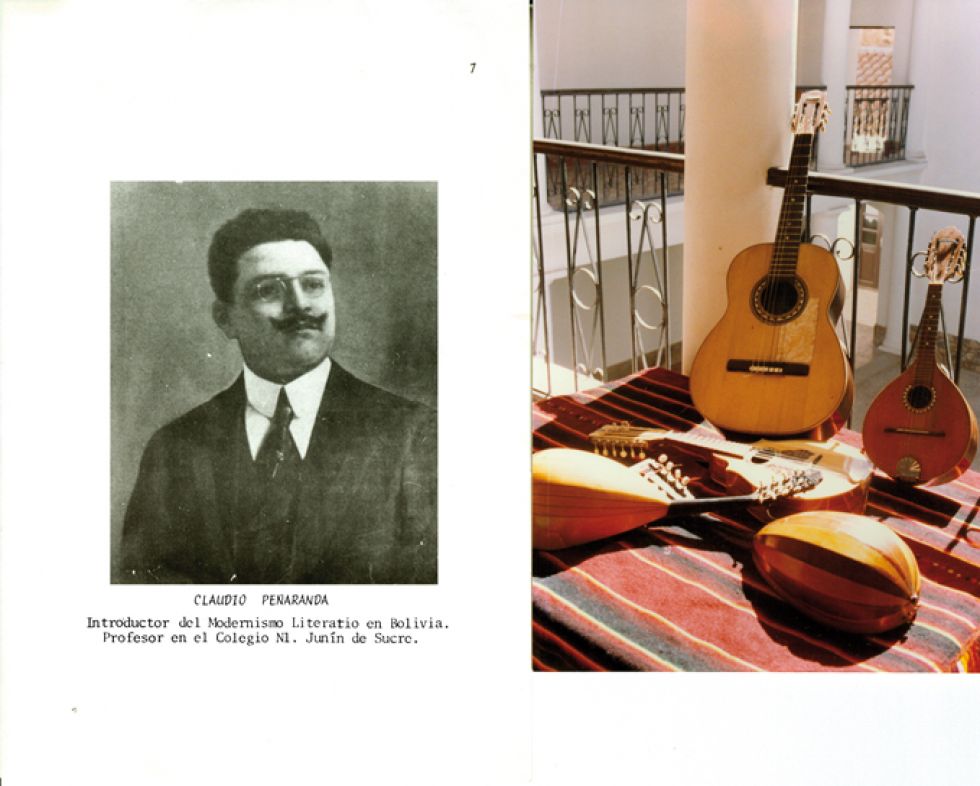

Claudio Peñaranda, del grupo “La Mañana”, fue un artista y un luchador en una ciudad donde las rebeldías eran sacrilegio y la hipocresía, preciada virtud. Él siguió la jornada cantando a la melancolía de los aires populares. Y así las mandolinas con joroba, y las guitarras con sus incrustaciones de nácar, con el conjunto de estudiantinas, circunstanciaron la expresión de la música popular en Sucre que levantaba los hombros y comenzaba a pisar fuerte en el empedrado de sus calles. Los temas romántico-regionales del clavel, el pasado heroico de Chuquisaca, las pasiones personales en todas sus facetas, fueron motivos principales de la letra y música de los bohemios de La Mañana.

El clavel rojo y la ironía

Los intelectuales sucrenses, teniendo en cuenta las enseñanzas y los símbolos del modernismo literario, adoptaron el clavel rojo en lugar de la flor de lis, por su significado de inconformidad y rebeldía.

Y el clavel rojo se convirtió en la flor simbólica de la ciudad porque, aparte de representar la sangre ardiente que se almacena en el corazón de Charcas, de representar su espíritu altivo y valiente que intervino en las luchas literarias, los claveles sucrenses son bellísimos, fragantes, con intenso aroma de incienso y clavo de olor, como los labios de la mujer sucrense.

Por esta razón una de las cuecas más difundidas del poeta Claudio Peñaranda y el compositor José Lavadenz titula “Una mata de claveles”.

Por otra parte y muchas veces del fondo de su corola encarnada salta inesperadamente una avispa que provoca chichones con el aguijón de la ironía.

Nicolás Ortiz Pacheco, el poeta, en un ferviente artículo titulado “Magia y prestigio de Sucre”, publicado en la revista Leoplán, de la ciudad de Buenos Aires, refiriéndose al intenso aroma de los claveles sucrenses que atribuye a la atmósfera seca de la ciudad, escribe: “Habrá claveles en todo el mundo; pero, de tan embriagador perfume como los sucrenses bien podría afirmarse que no existen o por lo menos que son muy raros”.

Ortiz Pacheco, en nuestra opinión, adoraba los claveles porque manejó diestramente la ironía en su producción poética, en sus anécdotas, en sus composiciones musicales y en su vida.

Además, el cenáculo La Mañana, al que pertenecía, bautizaba a los nuevos miembros con una lluvia de saetas irónicas que al escritor Adolfo Costa Du Rels hizo expresar: “a la par del famoso floripondio de Santo Domingo, de perturbadores aromas, florecía el inmortal caramillo chuquisaqueño, de temibles destellos”.

Gregorio Reynolds, pese a su aislamiento, estaba acostumbrado a chancearse con las tomaduras de pelo del grupo.

Y el clavel, por las características antes anotadas, ha sido y continuará siendo tema principal de poetas, compositores y escritores sucrenses en general, porque simboliza la expresión de sentimientos apasionados que utiliza como recurso literario la ironía.

Matilde Casazola, prestigiada poeta contemporánea, en sus composiciones “Quimera” y “El lucero de tu pecho”, premios nacionales de cueca y bailecito, respectivamente, de un concurso convocado por la Radio La Plata en 1987, en sus versos ratifica la expresión de sentimientos apasionados y el recurso poético de la ironía, en obras de hondo lirismo que recogen el ambiente y la vida de Sucre.

Por esta razón, el acta del jurado destacó las características sucrenses que contienen las composiciones de Casazola. El acta en uno de sus párrafos expresa: “Literariamente ambas letras traducen el espíritu chuquisaqueño en su calidad, su elegancia, y su fina sensibilidad y a momentos festiva y aún irónica.

Por otra parte, conservando toda la poesía tradicional de las mejores letras de ambos géneros, tienen un nuevo acento. Quimera sigue siendo la cueca chuquisaqueña bien plantada, pero anuncia un nuevo amanecer, y El lucero de tu pecho sigue siendo un madrigal, pero un nuevo y puro”.

Carlos Morales y Ugarte, literato distinguido, de haber sido elegido “alcalde jardinero”, que así lo llamarían por su amor a la naturaleza, en la pascua de la fundación de Chuquisaca y por ordenanza municipal, los habitantes de esta región geográfica lucirían el clavel rojo de Sucre: las mujeres sobre el seno izquierdo; los varones en el ojal de la solapa izquierda. Es decir, sobre el corazón, que es donde nace la personalidad sucrense.

Lo romántico y la chola sucrense

El sentimentalismo romántico y ensoñador tiene que ver mucho con las letras de las cuecas y bailecitos del cancionero popular, como también con la música de ritmo suave y delicado que expresa las gamas de pasión del sucrense.

Las letras vienen indudablemente de las tierras del amor, del olvido, de la traición, de la violencia, de la fuga, del desengaño y del crimen. Son en verdad “historias de grandes dramas” o “dramas pequeños de grandes historias”.

Se canta y baila porque se ama y al hacerlo se pide gracias al amor, inclusive más allá de la muerte. Así expresan en su cueca “Te amaré” Claudio Peñaranda y José Lavadenz. “Te amaré hasta el cielo, olvidarte ni aun allí. Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya aquí. Al rigor de tus desdenes, justo es que mi amor sucumba. Amor que teme a la muerte, el mismo cava su tumba”.

La bella estampa de la chola chuquisaqueña de aquella época, con seguridad que fue protagonista del amor. Cuentan que el grupo del poeta Octavio Campero Echazú, por ejemplo, proclamó soberana a una hermosa chola chuquisaqueña, escribiendo en la banda real no al lenguaje vulgar que dejar leer S.M…, sino la inscripción “Su gentileza”.

La chola conocida con el apodo “Madre Patria” debe el mismo a que, con motivo de celebrar el Primer Centenario de la República y para realizar el desfile de carros alegóricos, no pudieron encontrar entre las damas de vestido aquella que represente a la Patria y encontraron en una bella chola que esplendente ingresó en su carro alegórico a la Plaza 25 de Mayo.

Hasta nuestros oídos han llegado nombres y sobrenombres de cholas como la Gentileza, la Tres Mil, la Peligrosa, la Bella del Mundo, la Pastita de Milán, la Yana Mocko, la Orureña y otras, quienes con su belleza y elegancia no solo fueron musas inspiradoras de la historia musical del pueblo sin que, cual diosas del amor, trocaron la cueca y el bailecito en voz de confidencias y desde entonces el bailecito expresa en verso su sollozo.

Cuecas y bailecitos sucrenses tuvieron su cuna la tienda redonda de la señora de pollera y no una chichería.

Otros autores

Porfirio Díaz Machicao, en su obra “Testificación de la cueca”, cita a escritores, compositores e intérpretes de la música popular sucrense:

Carlos Medinaceli, autor de la novela “La Chaskañawi” y Adolfo Costa Durels, del cuento la “Miski simi”, expresan la psicología del mestizo unida a sus sentimientos y la música, principalmente.

Simeón Roncal y Miguel Ángel Valda, compositores e intérpretes, protagonistas de una anécdota verídica que retrata de cuerpo entero a los artistas.

La anécdota refiere lo siguiente: Valda se ponía al piano y tocaba. Roncal le oía con atención y preguntaba:

—¿Qué es eso, Miguel Ángel?

Y don Miguel Ángel Valda, pleno de cariño por el maestro, le avisaba:

—Usted no lo recuerda, anoche improvisó usted esa cueca.

Díaz Machicao, después, habla de los pañuelos diciendo: “Las manos de los danzantes izan entre los dedos la magnolia del pañuelo. ¿No será un símbolo de deshojamiento espiritual de cada vida?”.

Debo mi homenaje a don Fidel Torricos Cors y a don Román Romero, artistas en el piano y armonio, respectivamente, quienes con sus magníficas interpretaciones aprisionaron el requiebro de la música y expresaron el ¡ay! de los sentimientos sucrenses. •

* Luis Ríos Quiroga es investigador de la literatura y el folclore boliviano.

Cueca: “Una mata de claveles”

Letra: Claudio Peñaranda

Música: José Lavadenz

Mata de claveles

rojos puso Dios en tu

corazón que subiendo

por tu pecho, se hizo

en tus labios flor.

El pasado nunca vuelve,

Lo que no fue vendrá

Después, los besos son

Golondrinas que se van

Y no vuelven más.

Cueca: “Quimera”

Letra y música: Matilde Casazola

Hay un clavel

en el fondo

de tu corazón. Por ese

clavel yo diera toda

mi vida, mi alma

entera.

Hay un lucero prendido

tus ojos, fuego de

pasión. Yo no sé quién

lo encendiera, no sé

por quién esta quimera

quimba.

Clavelito,

¿por quién has nacido?

de tan blanco,

en sangre te has teñido.

Por ese clavel yo diera toda mi vida, mi alma entera.