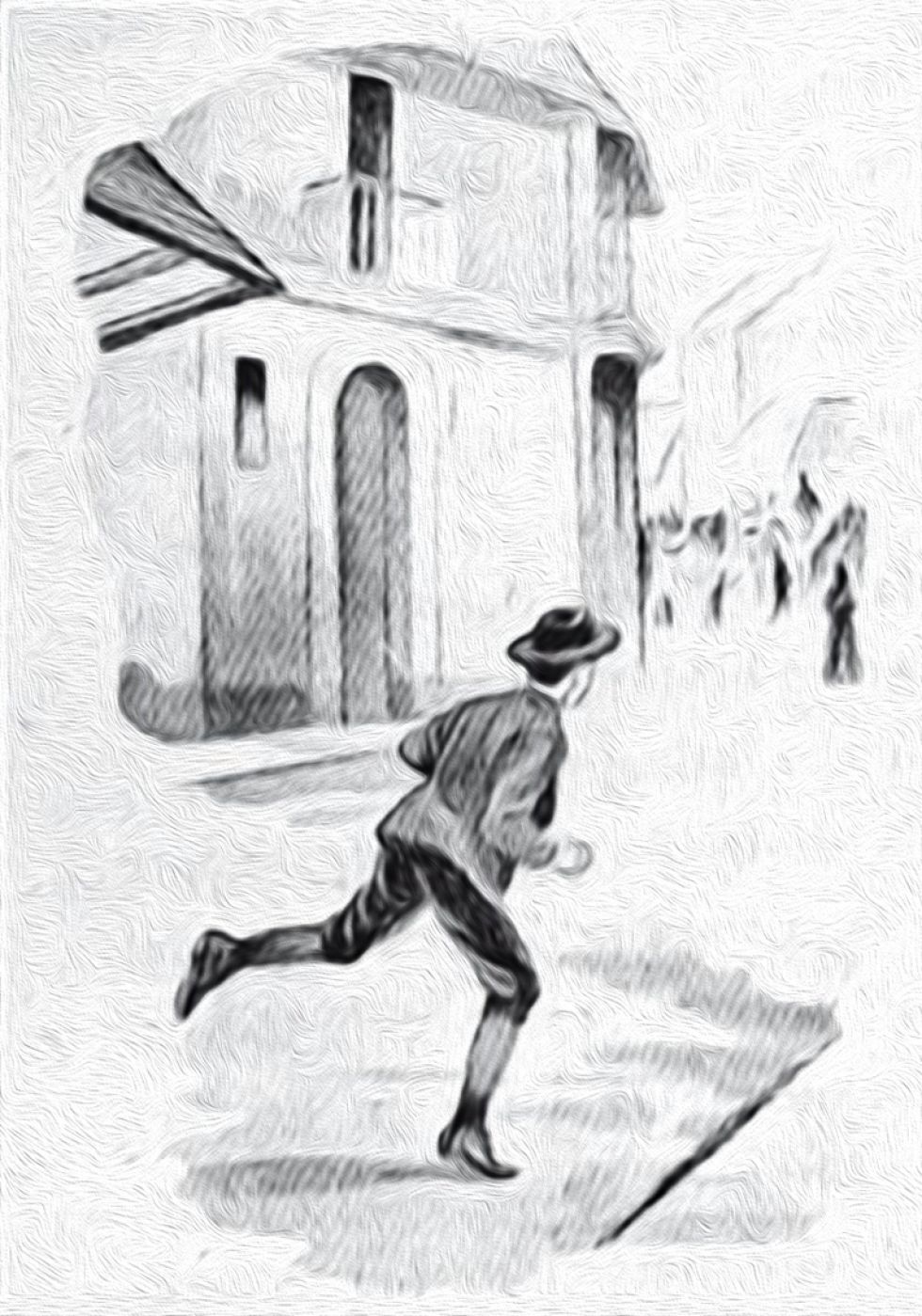

Juegos de guerra juveniles en el siglo XIX

Una duradera y llamativa tradición ha sido prácticamente olvidada en nuestros días: los juegos de guerra juveniles, que duran la mayor parte del siglo XIX.

Una duradera y llamativa tradición ha sido prácticamente olvidada en nuestros días: los juegos de guerra juveniles, que duran la mayor parte del siglo XIX. Consisten en un enfrentamiento a pedradas entre dos bandos de jóvenes. Se llevan a cabo al menos en Sucre y en La Paz. En este artículo nos referiremos a los que se desarrollaron en la Serranía del Calvario, entonces en los extramuros de La Paz, lugar donde el ejército suele realizar su entrenamiento. Un sacerdote los describe de la siguiente manera en 1877:

Los bandos que [se] circunscriben [y] se afrontan a la pelea son los caja aguadeños [de la zona de la Caja de Agua] y churubambeños [de los alrededores de la actual Terminal de Buses] (dos secciones considerables de población). Pero, ¿por qué motivo, por qué antecedentes? Nada. Por sólo el placer de combatir y nada más. […] ¿Cuáles son las armas de combate? Unas soguillas de dos varas [entre 154 y 180 cm.] de largo: las hondas. ¿Y las balas? Son las piedras que levantan al paso. […] ¿El día y la hora de la pelea? […] Son todos los domingos y jueves del año. La serranía del Calvario se cubre de gente desde el mediodía y el combate principia de dos a tres de la tarde y dura hasta las seis.

Los jóvenes que caen prisioneros en los juegos de guerra son azotados con ramas de ortigas por sus vencedores. Esta curiosa tradición pasa de padres a hijos. Pero ¿cómo se origina? Pues nada menos que en una tradición del Carnaval de la época colonial: las pedreas, es decir, batallas simuladas con las que juegan los varones lanzando nieve, harina, huevos, naranjas u otras frutas (tradición que pervive todavía en regiones como Cinti o San Lucas), las cuales derivan a veces en peleas reales. En cambio, las mujeres juegan en Carnaval lanzando agua a los transeúntes.

El Carnaval es una época de descontrol, diversión e igualación social: durante las fiestas, las diferencias sociales entre la nobleza, el clero y el pueblo se olvidan.

Si bien las pedreas se realizan solo en Carnaval —vale decir, una vez al año— ¿qué lleva a que a mediados de siglo XIX se conviertan en un ritual social realizado nada menos que dos veces por semana? Un incremento muy significativo en la violencia acumulada en el inconsciente colectivo. Las batallas, revoluciones y masacres que ocurren en La Paz durante la Guerra de la Independencia (por ejemplo en 1809, 1811 y 1815) son el posible inicio de la violencia reprimida y acumulada que desemboca en estos juegos de guerra.Probablemente cobran mucha fuerza por la gran inseguridad ocasionada por el caudillismo de la época republicana: en promedio, había más de una revolución por año, con todo lo que eso conlleva: muertes, saqueos, confinamientos, destrucción de inmuebles, etc.

Como ocurre con las pedreas carnavaleras, los juegos de guerra logran vencer las barreras de la sociedad estamental: hispanos e indígenas, pobres y ricos, se enfrentan en un nivel de igualdad –algo que solo tiene paralelo en el Carnaval– como lo indica expresamente Marín:

¿Y sus jefes? No tienen uno seguro; cualquiera es bueno, con tal de que en osadía y temeridad se distinga. ¿Quién los alienta, dispone, dirige los fuegos y todo lo que requiere una buena táctica militar para cimentar el orden en el calor de una refriega? […] Cada combatiente es un jefe, un soldado y no necesita más que de tiempo para esterminar [i.e. ‘exterminar’] a los que él llama sus enemigos. […] ¿Cuántos niños decentes han sido golpeados por sus mismos criados en el mismo combate y después de él?

Como se ve, la violencia acumulada en el inconsciente colectivo se canaliza a los juegos masculinos —los cuales durante la niñez y la adolescencia suelen usar fuerza física—; luego, por una permisividad social cada vez mayor, llegan a convertirse en un enfrentamiento a pedradas. Empero, los juegos de guerra no desembocan en violencia ciega –como ocurre en la convulsión social actual– ya que no pierden nunca su componente lúdico; por eso, se respetan días y espacios precisos para el enfrentamiento y la violencia no se extiende a las calles de La Paz. Sin embargo, tampoco hay que pensar que los juegos de guerra sean inofensivos; Marín dice:

En cuatro horas de bárbara lucha […] ¿cuántas víctimas han caído en tierra? ¿Cuántos heridos se han precipitado en las hondas grietas por no caer prisioneros? […] Viene la noche y todavía se perciben los gritos de los heridos y mutilados. ¿Quién tendrá piedad de ellos”.

Alguna vez, inclusive, algún niño muere accidentalmente; es lo que cabe esperar de juegos con hondas y piedras.

Afortunadamente, esta violencia se canaliza en un marco que se denomina acción social (o sea, la acción regulada por normas sociales, explícitas o implícitas).

Eso explica que los juegos de guerra tengan su espacio y tiempo muy bien delimitados y que no degeneren en violencia desbordada o crímenes sangrientos. De hecho, esa es justamente la razón por la cual son tolerados y llegan a ser tan populares. Por otra parte, las normas para los juegos de guerra permanecen dentro del nivel implícito, como indica Marín:

En tanto que la ciudad cierra sus cortinas después de haber estimulado o alentado con su presencia esta guerra bárbara, atroz, [...] con la más estoica indiferencia.

Hay otra cosa más dentro del nivel de la acción social: la invisibilidad ante el conjunto de la sociedad. Si los juegos de guerra se hubieran desarrollado en la plaza principal, no hubieran sido aceptados, pues no hay que olvidar que se juega a pedradas. Pero al jugarse fuera de la ciudad, lejos de la mirada de las autoridades, entonces no llega a tener un nivel de condena social explícita.

Al respecto, resulta muy llamativo que aunque los combates se libraban a pedradas, al parecer no eran frecuentes las heridas graves. Tal vez el tamaño de los proyectiles era pequeño, para que los juegos no se vuelvan una trifulca mortal. Posiblemente es gravilla, piedrecillas de 0,5 a 2 cm. de largo, que no causan daños serios. En este sentido, si los juegos de guerra por lo habitual causaran daño significativo a los niños y jóvenes que los desarrollan, probablemente los mecanismos de la acción social los hubieran detenido. Por eso, también debe de entenderse como una regulación social el dar azotes con ramas de ortiga a los prisioneros y perdedores del juego, lo cual es incómodo (y, por el contexto, humillante) pero difícilmente puede producir lesiones graves. Por otra parte, no hay que caer en el sinsentido de considerar que estos juegos fuesen inofensivos: implican, desde luego, un nivel de daño físico.

En un nivel teleológico (o sea, en la búsqueda de un objetivo concreto) parece quedar claro que los juegos de guerra son una manera de demostrar virilidad y generar las primeras habilidades de lucha, necesarias en los tiempos turbulentos que entonces se vivían.

Luego de la Guerra del Pacífico, la violencia juvenil empieza a canalizarse hacia las corridas de toros. La sociedad estaba harta de la guerra y de la violencia política. Eduardo Diez de Medina (1955: 15) relata cómo la recrean los niños paceños en la década de 1880:

En esos días de vacación y de holganza, solíamos organizar cuadrillas de toreros para lidiar ovejas, cabritos topadores triscando [i.e. haciendo travesuras] en los amplios patios de las casas coloniales.

Como se ve, los juegos de toreo tenían la ventaja de hacerse en un ámbito doméstico y de producir mucho menos daño que los juegos de guerra, por lo que estos últimos pierden popularidad.

Si desea saber más características de los juegos de guerra y cómo desaparecen, puede consultarlo en el artículo “Sangre y arena: violencia juvenil, educación y los juegos de guerra paceños en el siglo XIX”, disponible en: https://ufsx.academia.edu/MarioCastroTorres

Si desea conocer más acerca de la participación juvenil en la política y la violencia colectiva, puede consultar el libro El sueño y la realidad. Historia de la educación en Bolivia 1800-1874, tesis doctoral del autor, de donde se tomó la información del presente artículo •

BIBLIOGRAFÍA

ANÓNIMO

1888 “Guerras a honda” en El Siglo Industrial, Año 5, Nº 425, La Paz, 7 de Febrero de 1888, p. 3.

CASTRO, Mario

2017 El sueño y la realidad. Historia de la educación en Bolivia 1800-1874. La Paz: Andrés Bello.

DIEZ DE MEDINA, Eduardo

1955 De un siglo al otro. Memorias de un hombre público. La Paz: Don Bosco y Alfonso Tejerina.

MARÍN, S.

1877 “Guerras perpetuas” en El Jardincito de María, Año 2, Nº 84, La Paz, 30 de Junio de 1877, p. 338.

Laus Deo

* Mario Castro Torres es Doctor en Historia. Maestro en Psicología de la Salud. Historiador y psicólogo. Docente titular de las carreras de Historia, Psicología y Turismo de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Comentarios: [email protected]

Portal académico: http://ufsx.academia.edu/MarioCastroTorres