La lepra contada por Abundio Baptista

La recapitulación en extenso sobre este tema histórico, por muchos años olvidado, se encuentra en el libro “Leproserías

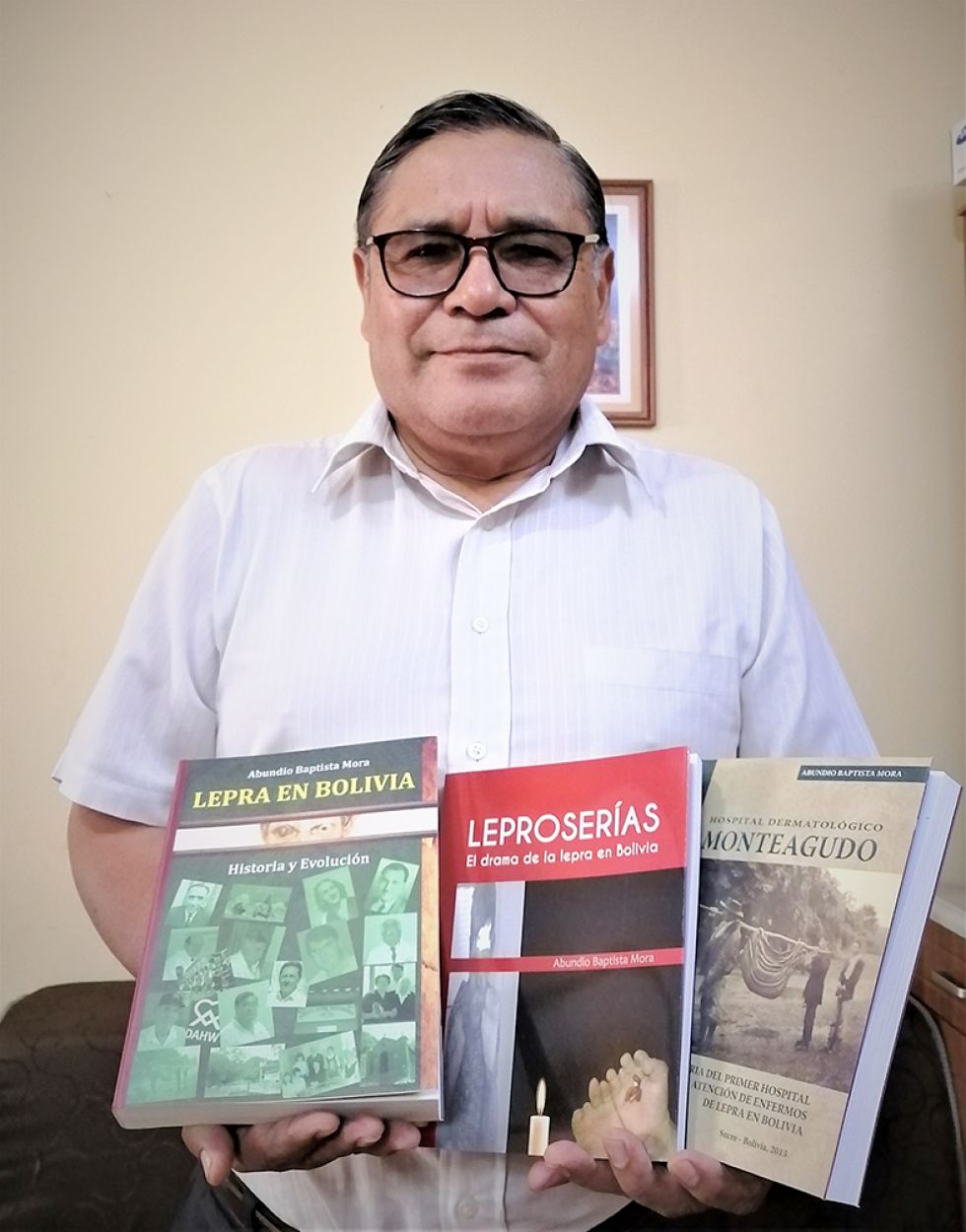

La recapitulación en extenso sobre este tema histórico, por muchos años olvidado, se encuentra en el libro “Leproserías: El drama de la lepra en Bolivia”, escrito por el médico cirujano Abundio Baptista Mora, quien también es autor de “Lepra en Bolivia: Historia y Evolución”. Ambas obras serán presentadas durante la segunda quincena de este mes en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB).

En 1940, en Carville (Estados Unidos), donde por entonces abundaba la lepra, se dio un gran paso al descubrir que las sulfonas eran efectivas para tratar la lepra. La medicación salió entre 1943 y 1944 y llegó a Bolivia en 1950. En ese tiempo, Sucre era un referente en medicina a nivel nacional. De esa manera eran referidos al hospital Santa Bárbara todos los enfermos con lepra del país.

Cuando escaseaban los alimentos en temporada de invierno, los leprosos salían de su asentamiento a pedir ayuda a la población. Con indumentaria que cubría el rostro y los pies, apoyados unos a otros se desplazaban como podían. Y con una carraca o cencerro, daban anuncio de su presencia.

Algunos cantaban tonadas cortas, inspiradas por ellos. Con voz trémula y ronca repetían: “Los que tienen… ayuden a los que no tienen…”. Entonces, los habitantes de Tarija los socorrían con algunos víveres y vituallas que dejaban en las veredas de sus casas, para que no tocaran sus puertas… Cuando pasaban por ahí, los desventurados infectados recogían las donaciones para su subsistencia.

El leprosario de Lazareto, construido en 1846, era su última morada. El único consuelo que tenían los enfermos era que allí no eran sujetos de la inclemente censura social y la repulsión, incluso de sus parientes. Allí, veían pasar sus largos y penosos días; arrimados en sus muros expresaban, sollozando, sus diarias letanías, pidiendo el favor divino para curar sus dolencias corporales y encontrar sosiego en el alma.

La danza de los “Chunchos” es una muestra alegórica de esos acontecimientos. Sin embargo, aquel lugar tuvo un lapidario cierre debido a la siniestra decisión de eliminar mediante envenenamiento a 25 desventurados enfermos, con la posterior quema del lugar que los albergaba.

La recapitulación en extenso sobre este tema histórico, por muchos años olvidado, se encuentra en el libro Leproserías: El drama de la lepra en Bolivia, escrito por el médico cirujano Abundio Baptista Mora, quien también es autor de “Lepra en Bolivia: Historia y Evolución”. Ambas obras serán presentadas durante la segunda quincena de este mes en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB).

30 años de investigación

Las dos obras escritas por Baptista son fruto de una acuciosa investigación realizada durante 30 años. Reflejan diferentes facetas de la condición humana, desde la solidaridad con los leprosos hasta el desprecio y la repulsión hacia ellos.

En 2012 Baptista sufrió un accidente que disminuyó en gran manera su visión. Sin embargo, esa dificultad no fue óbice para siguiera con sus investigaciones.

Sus dos hijas: Rebeca, ingeniera química, investigadora y egresada de Ingeniería de Alimentos y Cecilia, socióloga de profesión, lo apoyaron para que pueda seguir indagando, relatando y escribiendo sus libros.

Este galeno, considerado por sus pares como una eminencia nacional en el tema de la lepra, cuenta a ECOS que su idea inicial era publicar un solo libro pero, al ver que iban a ser más de 800 páginas, decidió hacerlo en dos.

Además de importantes datos históricos, Baptista relata en ambas publicaciones una serie de anécdotas e historias reales, conmovedoras hasta las lágrimas.

“Cuando fungía como director de la Unidad de Epidemiología de Chuquisaca me interesé en la lepra. Comencé a investigar y recopilar datos sobre esta enfermedad milenaria, enigmática, llena de tabúes, que es varias veces mencionada en la Biblia”, explica a esta revista. En Lepra en Bolivia: Historia y Evolución, rinde un sincero reconocimiento a Viador Pinto, Wálter Erron, Jorge Suárez, Efraín Solarte, Germán Mamani, José Day Álvarez, Willy Saravia, Ángel Apodaca y Leo Schwartz, por su significativa contribución en la lucha contra la lepra •

Leproserías en Bolivia

El médico cirujano Abundio Baptista Mora visitó todas las leproserías que hubo en Bolivia. En Beni estaban las leproserías San Juan, Tane, Victoria y Baures. También había puestos pequeños de estancia temporal para enfermos de lepra en Tumichucua, en Riberalta.

En Santa Cruz estaba la leprosería Los Negros, que llegó a ser la más grande de todas. Allí derivaron a los leprosos de todo el país.

En Chuquisaca había un pequeño puesto de salud en el Cañón de Fernández (provincia Hernando Siles) y otro en Candúa, San Miguel de las Pampas, el Hospital Dermatológico Monteagudo.

No obstante, el leprosario más connotado de todos, por su trágica historia, fue Lazareto, en Tarija.

Peligro latente

Desde que apareció el tratamiento para la lepra, esta enfermedad fue disminuyendo en el mundo. Actualmente se reportan, cada año, un cuarto de millón de casos. La India sigue manteniendo la incidencia más alta. Brasil aparece en el segundo lugar. Esto debería preocupar a los bolivianos, según Baptista, por la vecindad de ese país.

El especialista dice que en el lado brasileño de la frontera se detectan entre 30 y 40 casos de lepra anuales, pero en las poblaciones fronterizas bolivianas como Corumbá y Puerto Quijarro no se detecta ni uno. El último caso reportado fue hace diez años.

“En Brasil están detectando. Todo paciente que va, es examinado en todo el cuerpo; si ven alguna mancha, podrán detectar si es lepra o no mediante una pequeña prueba sencilla”, indica Baptista.

Agrega que cualquier mancha que aparece en la piel debe ser revisada por un médico para determinar su origen, especialmente en zonas endémicas. “Son manchas más claras que el resto de la piel y que poco a poco van creciendo. Son indoloras, es decir que carecen de sensibilidad”, detalla.

De las enfermedades infecciosas, la lepra es la menos contagiosa. Pero existe una predisposición en las personas con bajas defensas. Se considera a esta patología de la pobreza, igual que la tuberculosis.

En Bolivia, hasta hace dos décadas se registraban hasta 200 casos anuales de lepra. Después, ese número fue bajando ostensiblemente. Por ejemplo, en 2019 se notificaron 75 casos en todo el país.

A nivel nacional, Santa Cruz es el departamento que más casos de lepra notifica cada año, entre un 60 y 70 por ciento del total. De esos porcentajes, por lo menos el 70% se concentra en el municipio de Santa Cruz, sobre todo en las zonas periféricas como Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil y Pampa de la Isla.

Chuquisaca

Según Baptista, Chuquisaca es el departamento modelo donde se ha hecho un control efectivo de la lepra, porque todo caso diagnosticado es controlado periódicamente revisando al entorno familiar del paciente mediante visitas a sus viviendas.

Explica que la lepra tiene dos formas: una forma leve (no contagiosa por un periodo) y otra grave o avanzada (contagiosa). “Cuando en Chuquisaca se detectaba 20 casos, de ese número 18 eran leves y dos avanzados”, añade.

“El peligro está en que la lepra se presenta con manchitas, pasa desapercibida como cualquier otra enfermedad dermatológica, como una micosis. Por eso es importante hacer control para diagnosticar”, alerta después.

El último domingo de cada enero se conmemora el Día Mundial de la Lepra.

Breve historia de la lepra

Según Abundio Baptista Mora, las investigaciones históricas demuestran que la lepra fue traída a Sudamérica por los españoles. Llegó por Centroamérica durante el cuarto viaje de Colón, entre 1492 y 1943, cuando la lepra estaba en pleno auge en Europa.

En ese tiempo, solo en Francia había más de 2.000 leproserías. “Todo está históricamente documentado”, aclara él. Luego dice que antes de 1941 la lepra no tenía un tratamiento científicamente efectivo: se hacían experimentos de todo tipo con los enfermos.

“Se hacían tratamientos increíbles, por ejemplo con veneno de serpiente, pero para esa gente que estaba desfigurada, que había perdido a su familia y era excluida de la sociedad, cualquier cosa valía la pena con tal de tener una esperanza de sanación”.

Por mucho tiempo se trató a los leprosos con aceite de chaulmoogra (planta parecida a la guayaba que produce en la India), que se dosificaba por vía oral.

“Era lo único que había pero no curaba, solo era un paliativo, no tenía ninguna acción sobre el bacilo de Hansen. La única forma preventiva y adecuada era el aislamiento, es decir, separar a los enfermos y alejarlos de los demás”, aclara el especialista.

En 1940, en Carville (Estados Unidos), donde por entonces abundaba la lepra, se dio un gran paso al descubrir que las sulfonas eran efectivas para tratar la lepra. La medicación salió entre 1943 y 1944 y llegó a Bolivia en 1950.

En ese tiempo, Sucre era un referente en medicina a nivel nacional. De esa manera eran referidos al hospital Santa Bárbara todos los enfermos con lepra del país.