En diligencias, mulos y caballos

Viajar en tiempos coloniales y primeros años republicanos no era un simple traslado de un punto a otro, sino que formaba parte de la vida misma.

Viajar en tiempos coloniales y primeros años republicanos no era un simple traslado de un punto a otro, sino que formaba parte de la vida misma. Las mujeres se dedicaban a sus labores caseras, el hilado y el tejido. Los arrieros comerciaban en el camino, donde se podía nacer, casarse o morir.

Los caminos troncales que se construyeron para viajar de una ciudad a otra tenían lugares de descanso, generalmente a una distancia de cinco leguas, en los tambos, que fueron posadas, y se multiplicaron en tiempo del virrey Toledo, que los fomentó en su creación. Los tambos y postas eran propicios para el descanso, comida, remuda de acémilas, algunos sitios propicios al juego. Los viajes más largos que se realizaban de las ciudades del Alto Perú a las provincias limítrofes del virreinato, eran de Potosí a Arica; Chuquisaca al Cuzco, vía La Paz; Chuquisaca Buenos Aires, vía Camargo, La Paz a Lima; de Santa Cruz a Buenos Aires.

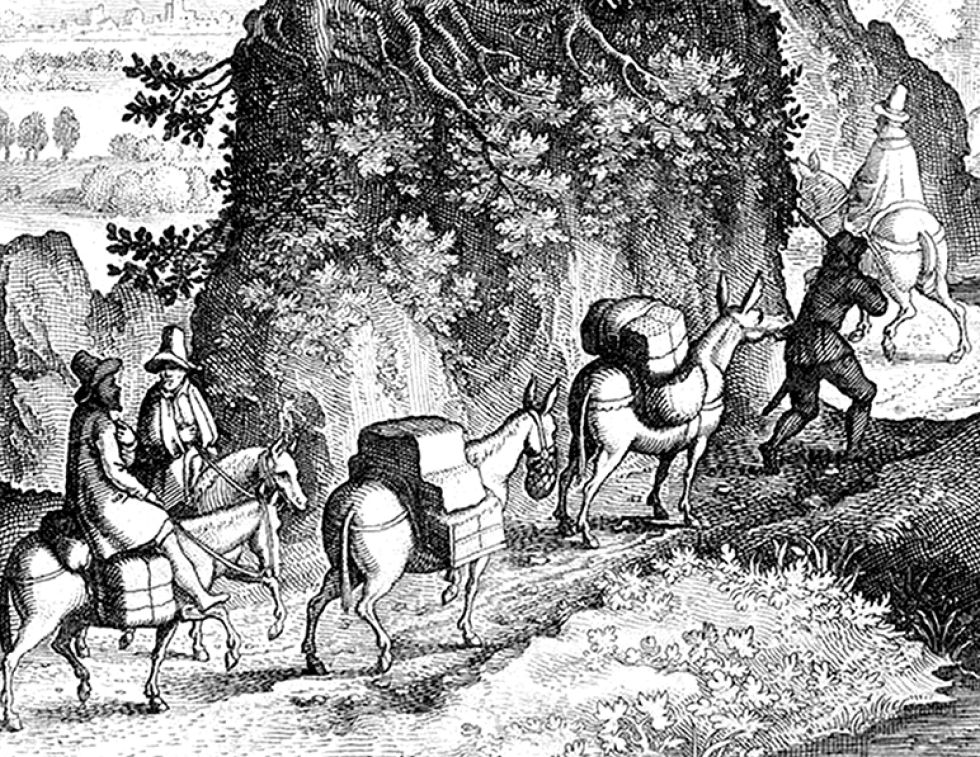

Un medio de transporte de mayor celeridad era el de las arrias; los caminos que comunicaban a las dos ciudades, la Villa Imperial de Potosí y la Ciudad La Plata, siempre se encontraban ocupados por recuas de mulas que fomentaban el intercambio comercial. Los habitantes se ocupaban del acarreo de bastimento a la Villa, así de maíz de la frontera de Tomina, harina de Cochabamba, Pitantora, Chuquisaca y a otras partes: frutas, legumbres, pescado fresco, carnes, yerba, etc. Introducido el servicio de las arrias, pronto éstas y los simples viajeros a caballo fueron los portadores primitivos de la correspondencia postal. Inclusive hasta en los primeros tiempos de la República. en la ciudad de Potosí existía un servicio de POSTILLONES o “chasquis” comunarios. Servían al Estado en forma gratuita, como tributo a sus tierras originarias, por seis meses. “Ser postillón era un honor y servir a la República era una obligación. El día de la Virgen de la Candelaria se hacía presentes los postillones de Chulchukani y Parantaka, cada uno con sus enseres de viaje y el “pututu” en bandolera. El nuevo cambio se realizaba cada primer día del mes de agosto. El turno era de los de Urmiri, con 12 integrantes, luego el turno sería de los Condoriris, los Chaquillas” y otros. La tradición del servicio de “postillones” permaneció hasta el año 1952.

En un fragmento de su novela “En las tierras del Potosí” (1911), Jaime Mendoza relata cómo fueron los viajes de Sucre a Potosí o viceversa. “Era de ver a Martín Martínez el día de su salida de Sucre… aquella mañana se levantó y esperaba impaciente que le trajesen de la posta la mula alquilada para su viaje”. “Iba a irse a Llallagua, a esa tierra opulenta, montó con torpeza y dificultad, salió de casa en su flaca mula… era una mañana radiante… por el ancho camino pasaban, con dirección a la ciudad, tropas de borricos cargados de comestibles y arreados por indios, las indias con la gruesa llijlla, en la que llevaban grandes bultos cargados a la espalda…”.

Este pasaje deduce cómo eran los viajes hacia la capital, Sucre, cuyo recorrido tardaba más de una semana, a lomo de bestia, porque en esos tiempos no existían aun vehículos a motor. Se viajaba a lomo de bestia o a galope en caballos. En la mencionada novela, en otro fragmento se lee: “Al tardío paso de su desmirriada mula avanzaba Martín lentamente, dejando atrás la ciudad de Sucre y mirando delante el camino onduloso que en grandes curvas iba a perderse a su frente. El postillón, caminando tras él, tocaba de cuando en cuando su pututu… Martín trataba a ratos de hacer correr a su mula; pero el trote seco e inmisericorde de ella, le obligaba a continuar nuevamente paso a paso… Apenas pudo llegar al pueblejo de Moromoro, donde estaba la cuarta posta. Sentíase deshecho de aquel caminar galopante pasando como una exhalación por breñas y quebradas y ya no quería sino dar descanso a sus molidos huesos. Le proporcionaron una pésima cama, cuyas incomodidades fueron, sin embargo, tolerables para Martín, en razón de su cansancio. Al día siguiente, nuevas dificultades, el postero, un viejo de luenga barba gris, le hizo saber la carencia de acémilas y sobre el descuido de las autoridades para atender las postas…”. Al concluir la lectura de la mencionada novela; en la antepenúltima página, relata: “Martín se sentía muy cansado. Cinco días de un viaje difícil a través de altas cordilleras, de planicies frías y áridas, de hondas quebradas y de precipicios horribles, bajo un sol quemante, a veces azotado por la lluvia y siempre acompañado por el viento, le habían dejado todo quebrantado. Y contribuyeron no poco a esto mismo las dificultades de las postas, las noches pésimas, la comida asquerosa y los animales torpes en que debió hacer la travesía”.

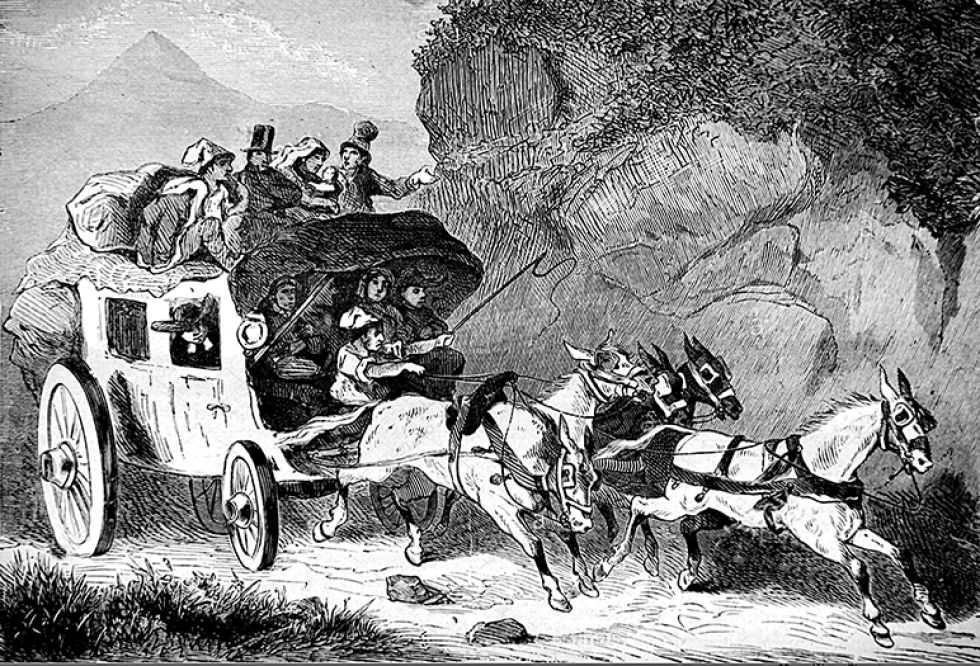

En abril de 1892, la Empresa Carretera Córdova había establecido un “servicio periódico de carruajes entre Sucre y Potosí”, una vez por semana, con dos coches de seis caballos cada uno y con dos carretas para equipajes y carga. La diligencia partía de Potosí los días miércoles a las 7:00 de la mañana y llegaba a Sucre al día siguiente. Luego, por la demanda, se agregó el mismo servicio los días domingo con el mismo horario de salida. El camino aún no era estable, especialmente en época de lluvias. Había que cruzar muchos ríos, esperar que amaine la corriente, el de Pampa Soico era el más turbulento. El camino de Retiro, también llamado “el balcón”, con muchas vueltas, era el más angosto y más peligroso. El viaje se hacía más lento; razón que se tardaba un día o más, dependiendo del estado de la carretera.

A lo largo del camino de Potosí a Sucre, existían los llamados “tambos” o también llamados “postas”, eran pequeños alojamientos para los que viajaban en diligencias, carretones o a lomo de bestia guiados por un postillón que iba a pie largos sectores del camino; y en esos alojamientos pasaban la noche sin antes servirse una cena ligera. Allí podían hacer remuda de las acémilas para proseguir el viaje con otros animales “más frescos o descansados”. El viaje también era algo entretenido: los lugares de descanso eran Baño “Don Diego”, donde había aguas termales y remuda de animales. Siguiendo el viaje, se llegaba a Villa Bartolo, hoy Betanzos, donde era la remuda y almuerzo. Se pasaba por las pampas de Lequesana, breve descanso y remuda. El Retiro; comida y alojamiento; Pampa Soico, remuda; Puente Sucre, remuda, Puiqui, remuda y almuerzo, Yotala, remuda, y, finalmente, ya se recorrían las campiñas y se miraba a los costados del camino verdes follajes de maíz que se mecían en el aire y a su frente emergía de la llanura la gallarda Ciudad Blanca, como si retazose a las faldas de sus dos clásicos cerros, campos engalanados, aire tibio y perfumado. Sí… era la llegada a la ciudad de Sucre •

(*) Cristóbal Corso Cruz es Presidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”