Alumbrado de calles

Corría el siglo XVIII, época de auge de la Villa Imperial de Potosí. Con el objetivo de iluminar, se instalaron en las calles angostas de la ciudad unos pocos candiles alimentados con grasa de caballo.

Corría el siglo XVIII, época de auge de la Villa Imperial de Potosí. Con el objetivo de iluminar, se instalaron en las calles angostas de la ciudad unos pocos candiles alimentados con grasa de caballo.

Las mejores velas se reservaban para las actividades importantes y “de gala”; las llamadas “mascaradas”. También se encendía velas en las novenas de fiestas patronales, justamente de esa costumbre tendría que haber derivado la palabra “velada”.

La cantidad de velas que se consumía eran bastante, puestas en “arañas”, iluminaban la nave del templo y altar mayor. Según los cronistas, el “sebo” daba más ganancias que empleándolo en la fabricación de jabones. En los museos aún se encuentra testimonios de los tubos de latón de distinto largo y grosor con que se preparaban velas caseras. El pabilo pasado a lo largo de cada cilindro que, invertido, se llenaba de cera o sebo derretidos. Una vez fríos, se tiraba de la parte inferior del pabilo.

Para la iluminación de las calles principales de la Villa Imperial, se utilizaba los candelabros que se sostenía sobre un pie o soporte elevado; o se colgaba a la pared. Hasta el siglo XIX, las lámparas eran sistemas de iluminación basados en combustibles líquidos colocados en un recipiente. Los sistemas de combustible sólido para iluminar fueron la vela hecha de grasas animales (o “candela”) que perduró hasta el siglo XIX y XX y, por otra parte, la antorcha (“tea”) en la que se usaba alquitrán o petróleo crudo.

Los faroles con luz de vela habituales durante la colonia son casos particulares de evolución desde un candelabro (con una caja de vidrio a su alrededor que evita que se apague la luz con el viento). También fueron de los que muy rápidamente se difundieron ya que eran baratos, fáciles de hacer y eficientes. Era necesario colocar las velas sobre algo que las sostuviese; así, las clases sociales altas y los curas encomendaron a los plateros y orfebres labrar candelabros artísticos de oro y plata.

Una de las primeras noticias durante la colonia sobre alumbrado público data del siglo XVIII y corresponde a un Bando de Buen Gobierno, que ordenaba: Las tiendas y pulperías colocarán faroles desde la oración hasta las diez horas en verano y nueve en invierno, para evitar “ofensas contra Dios”. Años más tarde, el propósito del alumbrado era más complejo, pues servía para “evitar robos, muertes en duelo a espada y otros excesos”. Los faroles eran iluminados con velas de sebo. Después de haber previsto el mejoramiento de las calles empedradas, los transeúntes debían hacerse acompañar con un sirviente negro, llevando un farol, con el objetivo de librarse de malhechores y de malos pasos. Los faroles eran mantenidos por serenos, simpáticos personajes que, además, anunciaban la hora.

Para asegurar la integridad de los faroles, se mandaba que nadie juegue a la pelota en las inmediaciones de un farol, menos jugar con trompos, preferencia de los niños. Las carretas debían marchar por medio de la calle, no debían destruir los faroles. En caso de rotura. los vecinos estaban obligados a denunciar y dar parte a una autoridad competente.

Referencias interesantes al concluir la colonia, siglo XIX, durante la revolución de noviembre, la iluminación de las calles potosinas se hizo utilizando faroles de papel, que eran colgados en las fachadas de las casas. Se retiraban en las noches, cuando el tiempo amenazaba lluvia. El empleo del candil, con aceites ordinarios y una mecha, era común en noches sin viento. La hora de queda era las diez de la noche.

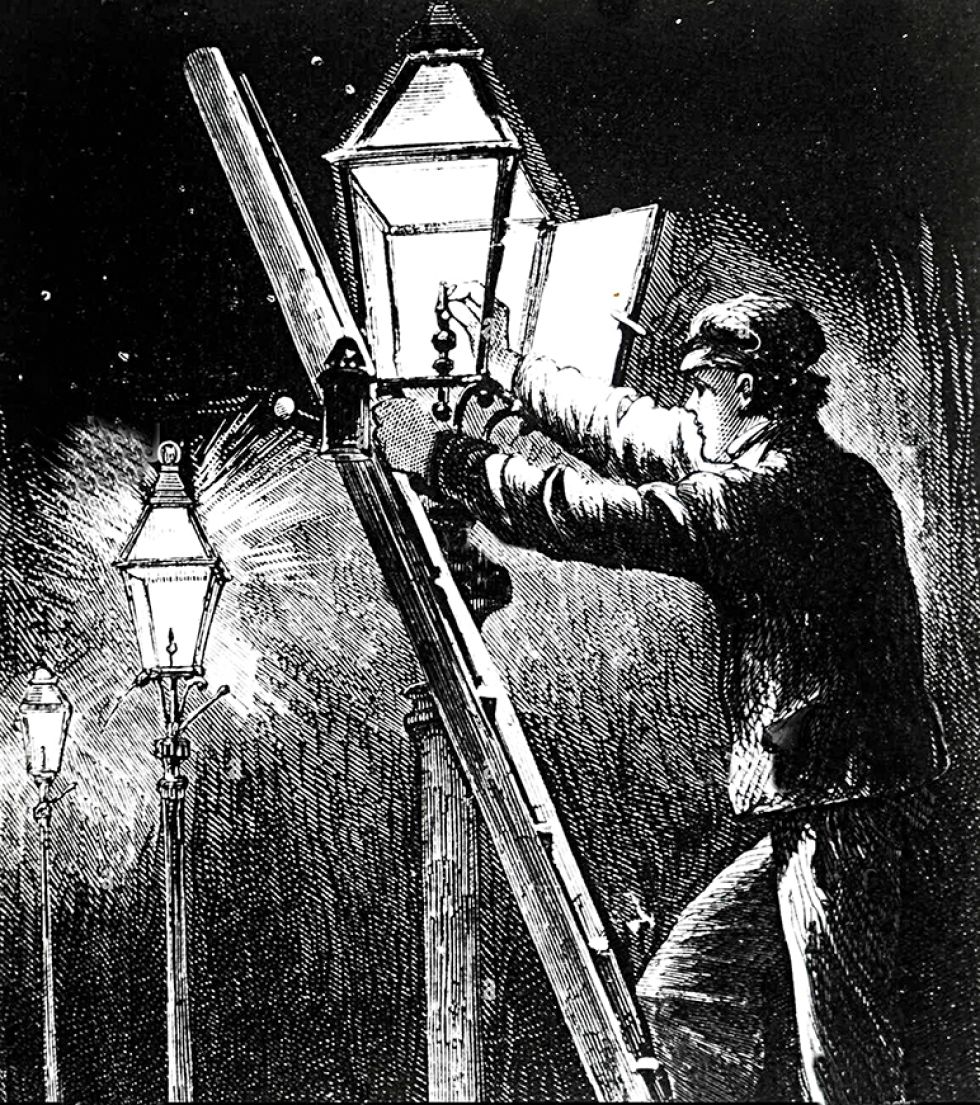

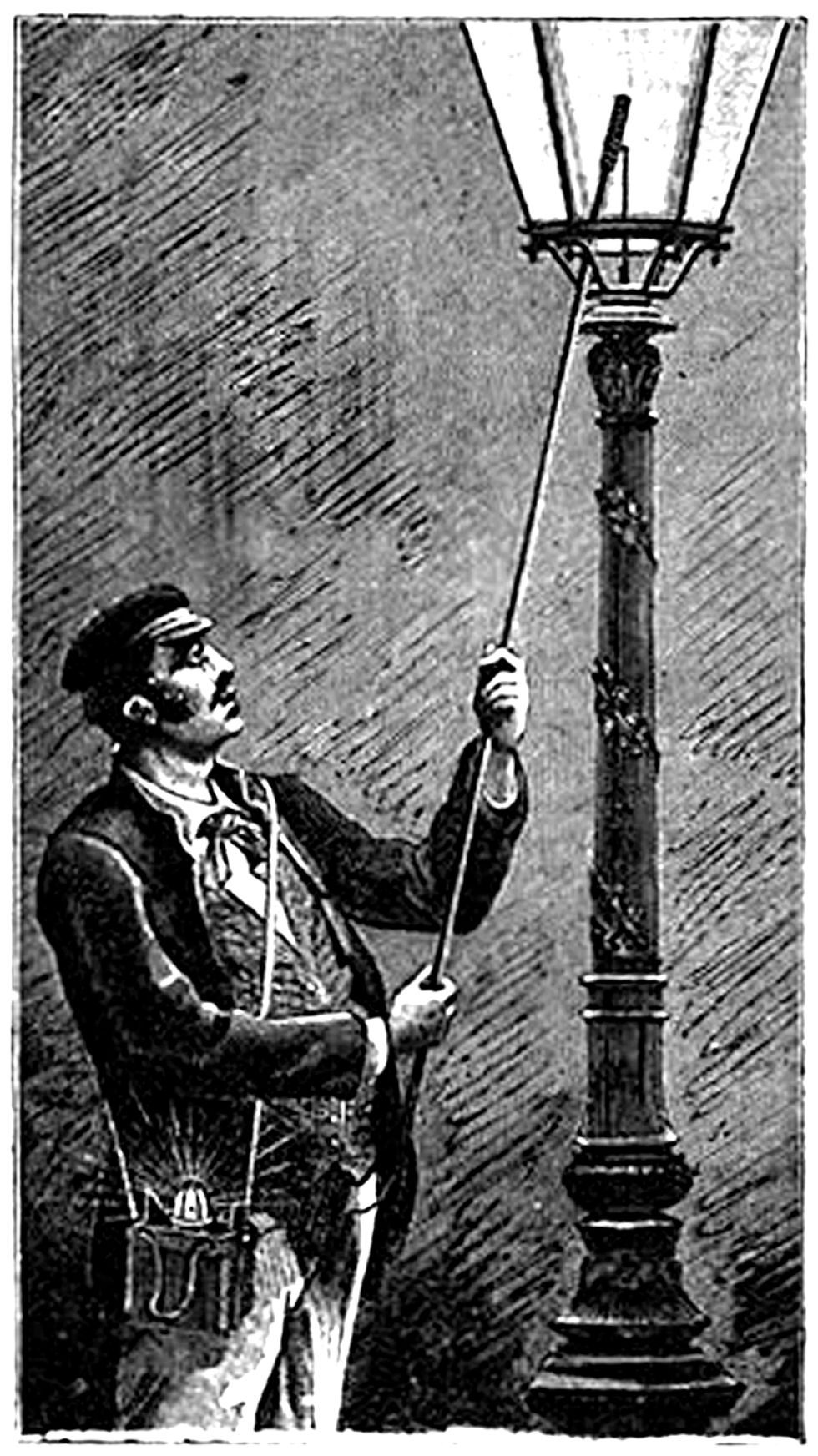

Luego de la Independencia, en los primeros años de vida republicana, en la ciudad de Potosí, pasaron muchas novedades y curiosidades propias de una sociedad que había quedado en su suelo natal. Se refiere a la vida nocturna de los habitantes. Luego de revisar algunos documentos, es interesante dar a conocer lo siguiente: se programaba el número de noches al mes que debía haber iluminación en las calles de la ciudad, que consistía en faroles con velas o a kerosene, señalaban las obligaciones de los propietarios e inquilinos, tenían derecho solamente las casas empadronadas en la Alcaldía. Años antes que se utilice mecheros de kerosene, el alumbrado era más costoso, razón de que se utilizaban muchos cabos de velas todas las noches. Era tradicional ver a los obreros del municipio caminar por toda la ciudad, calles y plazuelas cargados de velas y su escalera, para cambiar el cabo de vela y encender la mecha. La municipalidad emitía sus ordenanzas drásticas, para el buen comportamiento de los vecinos potosinos. Como ejemplo, ”toda persona que rompa algún farol o pieza destinada al servicio del alumbrado público, pagará una multa, que se hará efectiva por la Policía Municipal”.

Había 240 faroles previstos de lámparas de boquillas, fuerza de seis bujías, mecha redonda alimentada por kerosene. La iluminación se hacía durante 20 noches al mes, el alumbrado duraba cinco horas por noche. Las lámparas eran encendidas al caer la noche invernal. Las noches de regocijo público, como fiestas nacionales y locales, la iluminación duraba una hora más.

Los propietarios de las casas que no estaban empadronadas estaban obligados a poner alumbrado en sus balcones, ventanas o clavando un farol en la fachada. Los establecimientos públicos debían poner varios faroles en una cuadra. Por su importancia el alumbrado debía ser todas las noches desde las 7 hasta las 12 de la noche. Se exceptuaba las noches de luna llena.

Las tiendas que permanecían abiertas por las noches colocaban los faroles en la parte anterior al mostrador. Las infracciones a las disposiciones municipales eran multadas severamente. Recién a principios del siglo XX se instaló el sistema con energía eléctrica en el alumbrado público. Eso ya es otra historia que luego se publicará •

(*) Cristóbal Corso Cruz es Presidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”