Religiosidad en el sur

La Semana Santa es una de las festividades más importantes del calendario religioso católico cristiano porque se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo, el Salvador del mundo.

La Semana Santa es una de las festividades más importantes del calendario religioso católico cristiano porque se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo, el Salvador del mundo.

Se realiza actos litúrgicos en todas las iglesias, presenciamos procesiones y otras actividades y costumbres tradicionales.

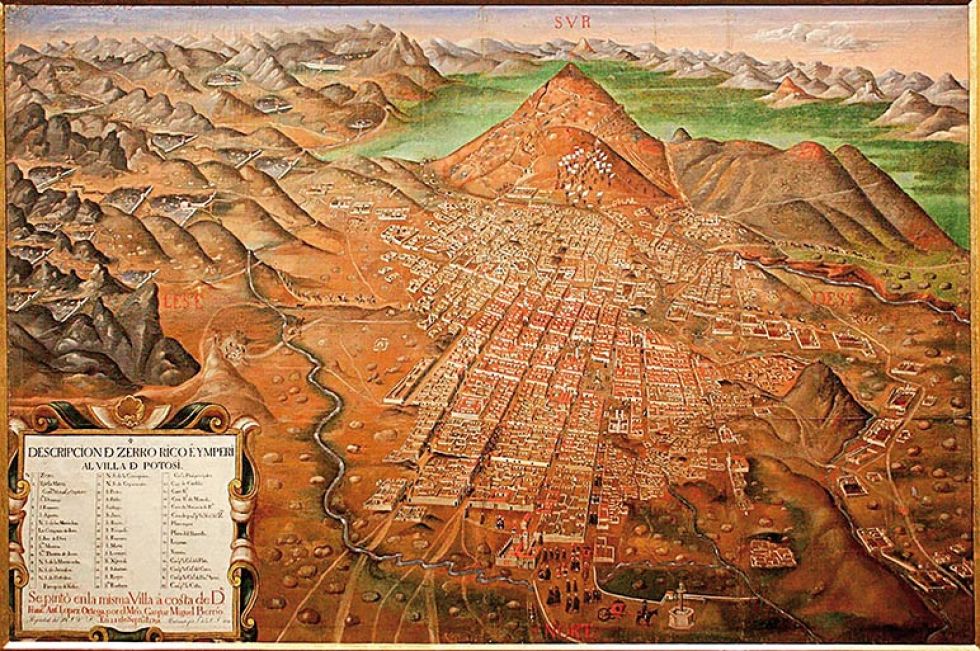

Según el historiador y docente de la Universidad San Francisco Xavier Guillermo Calvo, el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua son celebraciones transcendentales en el mundo católico, especialmente en las que fueron las ciudades más importantes de Bolivia en la época de la colonia, Potosí y La Plata, hoy Sucre.

Calvo relata a ECOS que, desde la llegada de la evangelización, de las órdenes religiosas, de los Predicadores, los Dominicos, los Agustinos, los Mercedarios, los Jesuitas, los Franciscanos, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y la Orden de los Betlemitas, a las ciudades mencionadas, la conmemoración de esa semana ha sido trascendental.

Es así que, según documentos coloniales, a partir de la cuarta década del siglo XVI, alrededor de 1540 y 1545 se establecieron las órdenes religiosas arriba mencionadas en ambas ciudades, hermanadas desde hace siglos.

Según Calvo, la Semana Santa es la expresión de dos palabras majestuosas y solemnes, que representan un tiempo para recordar y considerar lo que vivió Jesús hace 1989 años, cuando tenía 33 años, según la tradición católica.

El historiador cuenta que cuando en 1552 se eligió el Obispado de Charcas fue el momento más sublime para que la evangelización sea sustentada, concebida y socializada entre los feligreses de la Iglesia católica, en el área urbana y rural.

La Semana Santa en Charcas siempre fue de mucho recogimiento para tener en cuenta el tema de la salvación y resurrección de Jesucristo; es decir, se celebra la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo.

Todo está simbolizado con la culminación de la emisión de Cristo sobre la tierra, la entrega de su cuerpo y su sangre para la salvación de los hombres y su gloriosa resurrección.

Calvo dice que no se puede dejar de destacar la importancia que tienen los archivos privados o eclesiásticos que atesoran mucha información sobre esta fiesta y las advocaciones patronales.

Es a partir del siglo XVI cuando se efectivizaron todas esas solemnidades y fiestas patronales en las áreas urbanas y rurales de Sucre y Potosí. Es decir, las órdenes religiosas estaban muy al tanto de organizar las celebraciones.

Después de 1595 se construye el Seminario Conciliar de San Cristóbal y el Seminario Santa Isabel de Reina de Hungría, donde comenzaron a formarse y estudiar los futuros sacerdotes.

De esa manera, se ve que la relación del clero llegado del exterior con la misión evangelizadora ha sido muy importante para solemnizar una de las fiestas más grandiosas como es la Semana Mayor o Semana Santa. Otra solemnidad importante es Corpus Christi, recuerda Calvo.

También menciona que la reunión de la feligresía en el sector del atrio en el interior del templo era convocada por el sonido de las matracas y posteriormente por el repique de las campanas.

Primer Vía Crucis en Potosí

De acuerdo con una investigación realizada por el desaparecido historiador potosino Walter Zabala Ayllón, una bula papal emitida por Silvestre II determinó que sea en 1680 cuando se presentó por primera vez en la ciudad de Potosí un Vía Crucis organizado y protagonizado por los conventuales de San Antonio de Padua y cuatro novicias del monasterio de las Recogidas que personificaban a María, la madre de Jesús; María Magdalena, María Salomé y Cerafina Verónica, la mujer que limpió el rostro de Jesús cuando iba camino al calvario

Otro detalle particular que visualiza Calvo es que cuando nace la nueva república de Bolívar, que casi inmediatamente después se denomina Bolivia, solo quedaron los sacerdotes Diocesanos que se ordenaron en el seminario conciliar de la ciudad de La Plata (hoy Sucre).

Asimismo, hay un caso particular que fue destacado por Zabala: en 1829 tuvieron mayor relevancia los actos religiosos programados para Semana Santa pese a que ya no se contaba con las otras órdenes religiosas de los Predicadores, los Dominicos, los Agustinos, los Mercedarios, los Jesuitas, los Franciscanos, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y la Orden de los Betlemita.

Fueron los sacerdotes seculares que estudiaron en el Seminario Conciliar los que tomaron a su cargo los actos religiosos de Semana Santa.

Por entonces, la procesión del Santo Sepulcro salía de la iglesia Copacabana, años después fue el templo de San Martín el centro generador de la Procesión del Viernes Santo.

Repostería de Semana Santa

La Villa Imperial todavía conserva las tradiciones de la culinaria de esa época festiva del año. Hasta ahora, en Semana Santa, la mayor parte de la población se abstiene de comer carne roja, como una forma de respeto a la muerte de Cristo.

Hay personas que realizan ayuno voluntario el jueves, viernes y sábado santos. Durante la colonia, la abstinencia se hacía toda esa semana, consumían alimentos a base de productos marinos como atún, salmón, sardina, congrio, bacalao, dorado, camarones, mariscos y pulpo, entre otros.

Esas carnes se comercializaban en la calle denominada del Pescado, actual mercado Vicuñas.

“Por qué hago hincapié en este punto, era muy importante porque todos esos productos llegaban en el tren internacional desde Antofagasta, generando gran expectativa entre la población de Potosí y Sucre, por tanto, la gastronomía de esa época era muy tradicional”, comenta Calvo.

Doce apóstoles

Asimismo, otra tradición que destaca Calvo es la de los doce apóstoles que compartieron la última cena con Jesús, evocando a esos personajes la población acostumbraba servir doce platillos: sopa de huevos de gallina o sopa de camarones, locro de calabazas, ají de sardinas, tomatada de bacalao, humintas frescas de ají o de azúcar, asado de pescado, ají de salmón, bocadillos de zanahoria, bocadillos de arroz, bocadillos de cebolla verde, tortilla de garbanzos y arroz con leche como postre.

En la Villa Imperial y en Sucre se acostumbraba invitar a la mesa de Jueves Santo a familias y otras personas para compartir los 12 platillos de la culinaria, sirviéndose antes una copa de vino dulce que representaba la sangre de Jesucristo.

Las familias potosinas también se servían un desayuno que acompañaban con pan dulce con ajenjo. Todos estos datos de cómo fue la Semana Santa en la época colonial y republicana fueron publicados por Zabala, primero en el periódico El Siglo y luego en El Potosí. También escribió para publicaciones de la Alcaldía de Potosí pero, vergonzosamente, las autoridades municipales no le dejaron poner su nombre en las portadas.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos es otro día importante en el que se evoca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En este sentido, el comercio de las palmas es una actividad importante y tradicional. También había algunos ramos que hacían de motacú y kiswara.

Las procesiones eran acompañadas por fieles que portaban los tradicionales ramos de palma, motacú y kiswara.

Hay algunas familias del pueblo que se dedican a esta actividad, cuyos conocimientos se transmiten de una generación a otra.

Sin duda, lo que más destaca es la habilidad de las tejedoras o trenzadoras de palma que forman un sinfín de figuras, como cruces de diferente tamaño y trenzadas hábilmente con la flor o tika de Pascua, un adorno singular.

También tejen guirnaldas, anillos, aretes, carteras y adornos para colgar en las piletas de las casas, donde colocan una fruta de la temporada: una manzana, un durazno, un membrillo o una lucma.

Después de asistir a la liturgia de Domingo de Ramos, los padres de familia compraban una cruz, la hacían bendecir y la colocaban detrás de la puerta principal de su vivienda “para ahuyentar a los demonios”.

Los zarcillos (aretes) que lucían las niñas y señoritas tenían un encanto muy particular porque llevaban “una perla neta”, consistía en un grano de maíz blanco considerado como el verdadero maíz Pacheco que se sembraba en todas las cabeceras de valle de los Departamentos de Potosí y Chuquisaca.

Las familias de ambos departamentos ya se alistan para vivir otra Semana Santa en la que se recordará el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad: pagar sus pecados en la cruz. •