La educación en la colonia

La investigación sería parcializada si sólo se hiciese referencia a la explotación de la plata en la Villa Imperial de Potosí. La colonia cimentó —a un precio muy alto-, es verdad— una cultura regional que aún perdura como elocuente legado de otros tiempos.

La investigación sería parcializada si sólo se hiciese referencia a la explotación de la plata en la Villa Imperial de Potosí. La colonia cimentó —a un precio muy alto-, es verdad— una cultura regional que aún perdura como elocuente legado de otros tiempos. España transmitió a sus colonias la cultura que poseía. Fundó universidades, establecimientos textiles llamados obrajes, talleres de artes y oficios. En la Villa Imperial de Potosí, los españoles tan solo se dedicaron a la explotación de sus riquezas, la mano de obra era imprescindible. No había oportunidades para lograr una buena educación. En la Audiencia de Charcas existían pocas escuelas de primeras letras, a cargo de sacerdotes, donde se enseñaba a leer y escribir, las cuatro operaciones y el catecismo cristiano. El analfabetismo era general y solamente los hijos de los españoles y los de los criollos ricos podían ir a las escuelas y aspirar estudios superiores.

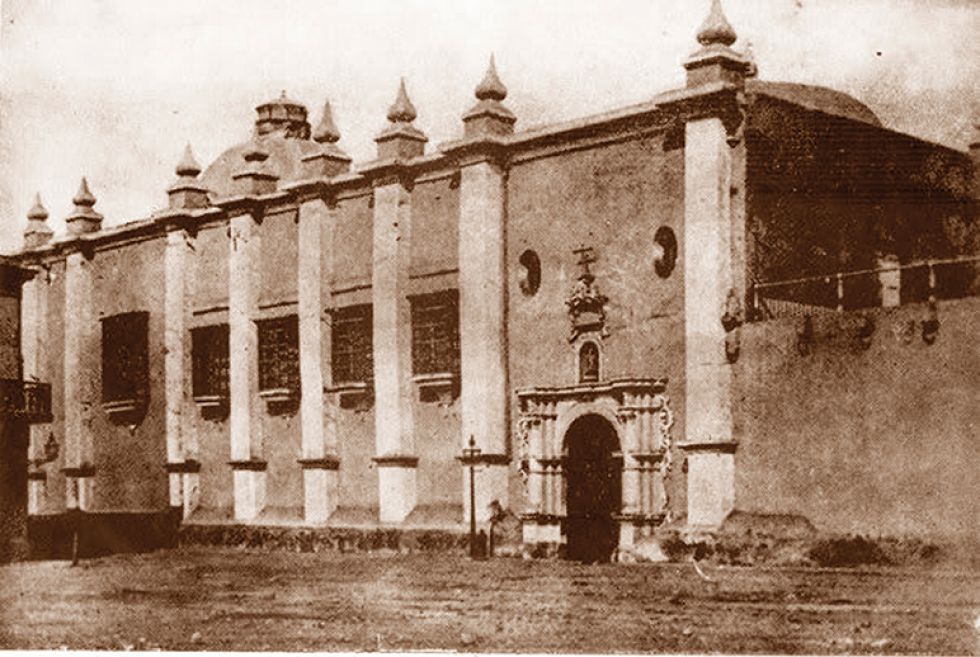

Las niñas no tenían derecho ni obligación de ir a la escuela. Se consideraba perjudicial que aprendieran algo y bastaba que supieran realizar algunas labores domésticas a fin de prepararse para el matrimonio. Los españoles fundaron universidades, distinguiéndose entre ellas la de San Marcos, de Lima, y la de San Francisco Xavier en Chuquisaca; donde se estudiaba derecho, teología y retórica y para los egresados no había prácticamente otros caminos que la abogacía y el sacerdocio.

A la Universidad de Chuquisaca acudían estudiantes de Buenos Aires y del Bajo Perú. Su influencia fue muy grande, incluso en el periodo de la independencia, a sus claustros llegaron las nuevas ideas de la revolución francesa. Fue fundada por el padre jesuita Juan de Frías Herrán bajo el reinado de Felipe IV. Los jesuitas dirigieron la enseñanza en la Institución educativa, hasta su expulsión de América. La Universidad fue famosa por su cátedra de derecho y siendo Charcas sede de la Real Audiencia, los estudiantes se hallaban muy cerca de todos los pleitos y debates que se producían en esa capital. Desde millares de kilómetros de distancia, atravesando a lomo de mula, altas cordilleras, altiplanicies inmensas, regiones despobladas, venían hasta la vieja capital de los Charcas los peregrinos de la idea, los buscadores del saber y la ciencia. Su universidad fue un santuario. Ser doctor de la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Xavier era un título que confería una real consagración. Con él podía uno elevarse a situaciones altísimas. Por eso los grados que discernía esta Universidad dieron en ser uno de los más codiciados por propios y extraños. Los mismos doctores peninsulares se esmeraban por obtenerlos, para gozar así de las franquicias y privilegios anexos a tales grados.

En el año 1766 se fundó la Academia Carolina, institución especializada en las prácticas y estudios jurídicos. Había una severa vigilancia en cuanto a los textos que podían leer, pero llegaban de contrabando obras europeas prohibidas por las autoridades y de esa manera los estudiantes conocieron los libros de Rousseau, Voltaire y la Enciclopedia Francesa. El conocimiento de las ciencias era primario, la medicina estaba en pañales, se ignoraba las leyes de la física y la industria. Ese es el análisis que realiza el historiador Gustavo Adolfo Otero; sin embargo, prosiguiendo con la investigación bibliográfica; el historiador potosino Mario Chacón Torres afirma que “comenzando por lo elemental que es la instrucción escolar durante la Colonia española a partir del siglo XVI, abundan los maestros contratados para enseñar a la niñez, y en 1603 había unas seis escuelas en la ciudad de Potosí; todas muy llenas de muchachos nacidos en esta villa”. Por su parte, el Colegio de la Compañía de Jesús mantenía en la villa una cátedra de Gramática para la juventud y, después de su expulsión, se dictó en Madrid la Real Cédula de 5 de octubre de 1767 para que en remplazo de la enseñanza que impartían los Jesuitas se establezcan “Estudios de primeras letras, Latinidad y Retórica” que merecieron oportunamente la acogida entusiasta de Potosí a través de su Cabildo.

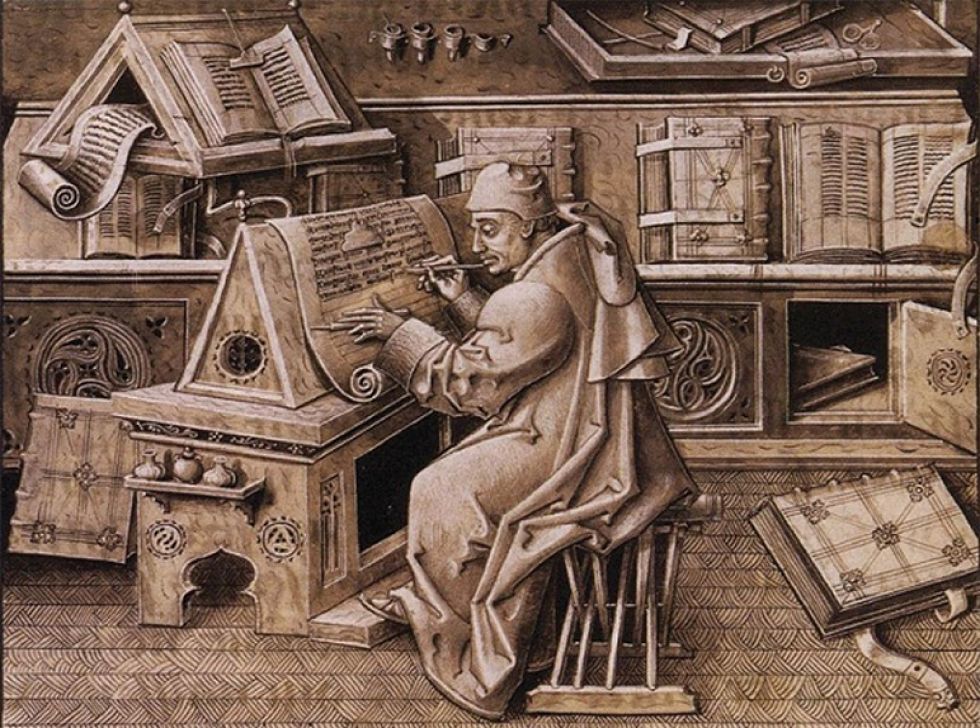

Quienes no podían llegar a los colegios o a la Universidad, puesto que la más cercana era la de San Francisco Xavier, en La Plata, seguían su instrucción, y a veces profesionalización, bajo la dirección de los ya capacitados, cuando no en forma autodidacta. Dentro del comercio de importación, se consiga la llegada de libros sobre diversas materias y en los documentos de la época han quedado registradas bibliotecas particulares. Lógicamente, las mejores las bibliotecas conventuales, las de los jesuitas, pasaban de los 4.000 volúmenes.

La falta de la imprenta en Potosí y en Charcas perjudicó enormemente a la cultura del país, perdiéndose estudios de utilidad general, ya que no era fácil publicarlos en otras partes. Como no podía ser de otra manera, dentro de las ciencias naturales fue la mineralogía la de mayor desarrollo en Potosí. En esta ciudad se escribió el “Arte de Metales” por Álvaro Alonso Barba, párroco de San Bernardo desde 1635, obra que fue impresa por primera vez en Madrid en 1640 y alcanzó numerosas reimpresiones e incluso traducciones a algunos idiomas, considerándose a su autor entre los mejores metalurgistas de la época.

El corregidor Ventura de Santelices y Venero estableció en Potosí el año 1757 la primera Escuela de Minería y algunos años después, sobre tal base, correspondió al gobernador Jorge Escobedo y Alarcón fundar en esta misma ciudad la “Academia y Escuela de Metalurgia”, en 1779.

En cambio, en las artes, en los siglos de dominación española crearon nuevas formas de expresión con la mezcla de estilos, se construyó bellas iglesias con espectaculares portadas de piedra tallada. Pintura, escultura y artes menores tan sólo se enseñaba en talleres de los maestros. Copiaban a los maestros españoles y flamencos, los originarios dejaron la huella de su propio espíritu, cuyo resultado fue el estilo mestizo •

(*) Cristóbal Corso Cruz es presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia “Potosí”.