Primero Potosí

La Asociación de Estudios Bolivianos (AEB) es una organización internacional sin fines políticos ni de lucro cuyo propósito es promover e impulsar la investigación y la difusión del conocimiento sobre Bolivia.

La Asociación de Estudios Bolivianos (AEB) es una organización internacional sin fines políticos ni de lucro cuyo propósito es promover e impulsar la investigación y la difusión del conocimiento sobre Bolivia.

Se reúne bianualmente en un congreso académico internacional que, desde 2006, tiene por sede permanente a Sucre, la capital del país que es objeto de estudio.

El pasado viernes 10 de junio, y en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, la AEB desarrolló un coloquio interdisciplinar sobre “Potosí: centro económico y emporio cultural (siglos XVI al XVIII)” que se dividió en dos áreas: Fuentes para los estudios del Potosí Virreinal y Representaciones de la Villa Imperial.

Apoyándonos en los resúmenes presentados para la ocasión, en estas páginas presentamos apuntes de las ponencias expuestas por expertos en el estudio de la historia potosina y que formarán parte de un libro •

(*) Sociedad de Investigación Histórica de Potosí.

En el trapiche de las fuentes: K’ajchas, trapicheros y rescatiris

(Rossana Barragán)

Un trapiche es un molino utilizado para diferentes frutos de la tierra, pero también para la molienda de minerales. En Potosí, los trapiches aparecen como más artesanales frente a los molinos utilizados en los ingenios de la Ribera. El trapiche de las fuentes hace referencia al carácter artesanal del trabajo desde la historia, tanto en la larga etapa de lectura de documentos en los archivos como en la relectura y construcción con nuestras fuentes. Arlette Farge decía que el Archivo no se parece en nada ni a los impresos, ni a las relaciones, ni a los periódicos, ni a la correspondencia. En un archivo los folios inundan, invaden, y uno se sumerge en ellos, una experiencia distinta a la que uno enfrenta con un corpus cerrado.

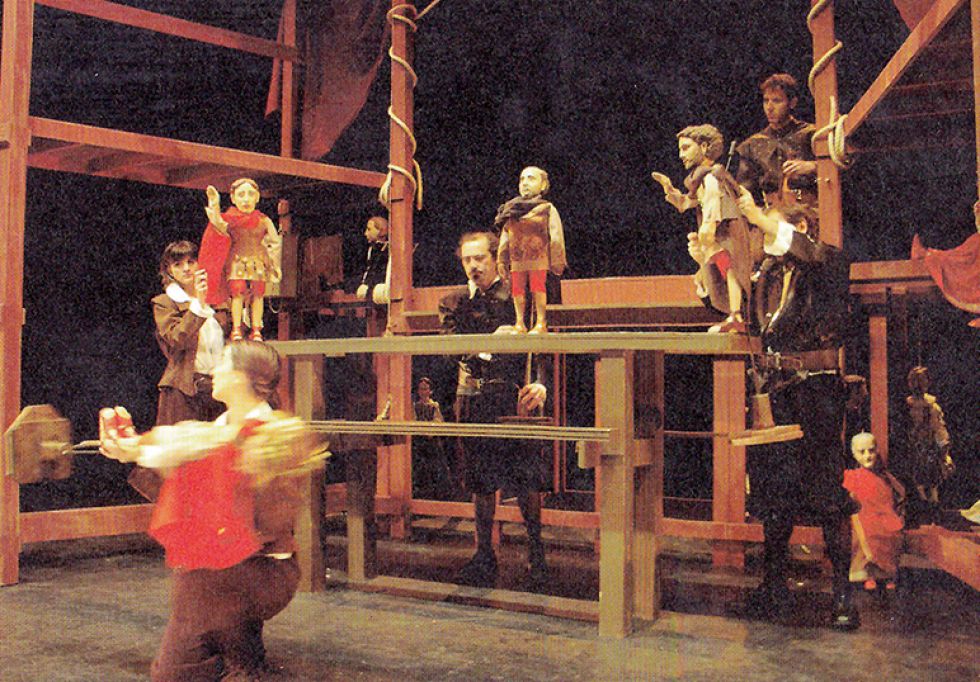

Fuentes para el estudio del teatro potosino del siglo XVI y los inicios del XVII

(Laura Paz Rescala)

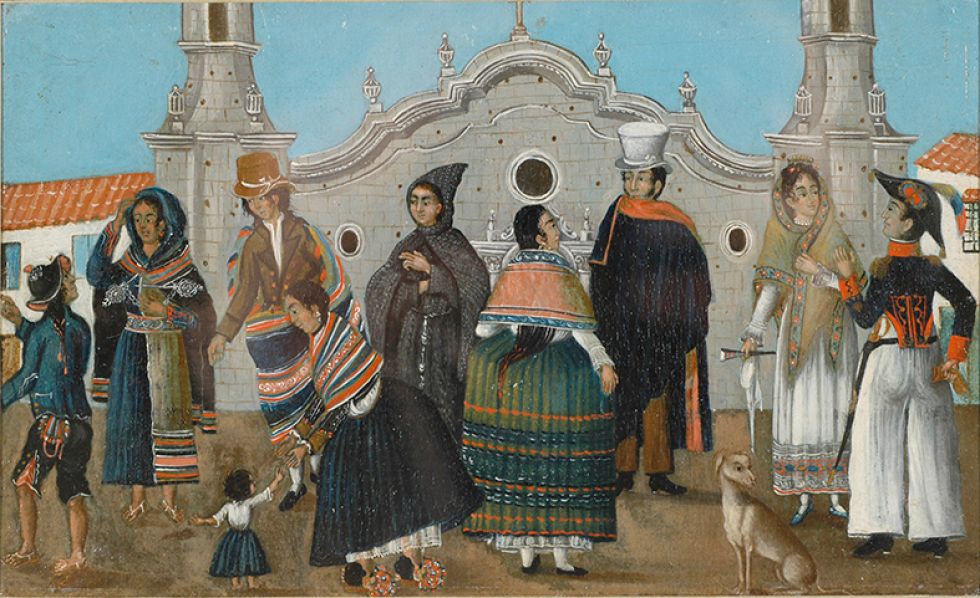

Durante la segunda mitad del 500 tiene lugar en España el proceso de profesionalización teatral. Este proceso también se desarrolla, a otro ritmo y con características distintivas, en los virreinatos de ultramar. El caso del Perú es muy particular pues el nacimiento del nuevo oficio coincide con la consolidación de la conquista y la conformación de las ciudades coloniales. Potosí, en cuanto centro económico, cobra mucho protagonismo en este contexto; para la segunda década del siglo XVII, aquí el teatro es ya un oficio rentable y tiene como centro el corral de comedias del Hospital de la Veracruz. En esta ocasión veremos las fuentes que permiten estudiar el periodo inmediatamente anterior, es decir, el proceso de profesionalización teatral en la ciudad minera. Las fuentes son de varias tipologías, cada una de las cuales requiere, a su vez, una aproximación diferente. Hablaremos sobre cuatro de estas fuentes y el tipo de información que aportan: 1. la obra de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, la cual tiene importantes peculiaridades, pues el autor, para recrear la historia potosina, utiliza estrategias discursivas que contemplan ya sea la incorporación de datos verídicos, ya sea la creación de escenarios ficcionales verosímiles; 2. otras crónicas, en especial aquella de fray Diego de Ocaña; 3. las actas del Cabildo Secular de la Villa Imperial de Potosí, repertorio con mucha información relativa a los fastos cívicos y sus componentes teatrales; 4. las escrituras públicas, documentos que registran datos sobre la vida cotidiana y la actividad laboral de los cómicos. Estos documentos notariales se encuentran tanto en Potosí, como en otras ciudades, pues las compañías de teatro itinerantes, cuando se conformaban, sea donde sea, solían indicar los lugares a los cuales se dirigían.

La ciudad donde todo es posible: la construcción de un Potosí grandioso y la representación de mujeres vestidas de hombre en Arzáns

(Stefany Diez de Medina)

En las más de 1300 páginas de la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzáns, llama la atención que este cronista que continuamente desliza reflexiones con tintes morales y que critica el maquillaje por ser una forma de engaño no comente algo semejante cuando relata sobre mujeres nobles que se visten como hombres blancos (al contrario, las exalta por su valentía o astucia y, si las critica, no es por fingir otra identidad per se), a pesar de que el acto de travestirse sea repudiado en la Biblia y prohibido por la Corona; además, casi todas las historias de estas mujeres nobles (no las de otra clase social) merecen un tratamiento narrativo más extenso y literario que las de otros personajes que se disfrazan —salvo por un par de excepciones— y por ello me pregunté el porqué de esta diferencia. Para responder a esta pregunta, además de identificar todos los relatos en que personajes de Arzáns se disfrazan en circunstancias que no sean de fiesta y analizar a detalle aquellos en los que mujeres nobles se travisten de hombres blancos, leí la obra del cronista potosino tomando en cuenta los elementos que permitan conocer su lugar de enunciación, las motivaciones de su obra y su concepción de la escritura; asimismo, revisé estudios variados sobre obras literarias y casos de travestidas —entre ellos el de la Monja Alférez—, pues los discursos literarios, sociales y médicos de la época permitirían tener pautas de las concepciones que están detrás de la escritura del potosino. Dos aspectos marcan la obra de Arzáns e inciden en el tratamiento de los relatos de mujeres nobles que se visten de hombres: su motivación por construir una imagen de grandiosidad de Potosí, de una ciudad donde todo es posible, y que su obra fue escrita pensando sobre todo en el lector común y sus gustos.

Cómo comprender la historia política potosina de los siglos XVI y XVII

(Eugenia Bridikhina)

La historia política potosina se comprende a través de las acciones de su Cabildo, el órgano de gobierno local más importante (el cual, en el periodo más temprano de la colonia, dependía de la jurisdicción de La Plata). El Cabildo estuvo compuesto por los dueños de las minas e ingenios y su gestión interna se caracterizó por disputas entre grupos que ansiaban acceder a los beneficios económicos que prometía la ciudad minera. El análisis de distintos documentos muestra cómo, en varios momentos de la historia potosina, las desavenencias que se expresan en actas de Cabildo, en denuncias judiciales o en cartas e informes dirigidos a instancias superiores de gobierno, podían convertirse en verdaderas batallas callejeras. La documentación revela, además, las complejas relaciones que tenía el Cabildo potosino con otros niveles de la administración colonial. Por otro lado, la etnohistoria proporciona lecturas alternativas y complementarias que enriquecen nuestra visión de la historia política potosina: desde esta perspectiva, podemos ver una la Villa convertida en el siglo XVI en otro taipy y una corte indígena con sus propios manejos políticos, estrategias e intereses.

Una carta de cocina virreinal

(Diego Valverde Villena)

Una gran riqueza virreinal, a menudo soslayada, es la de la cocina y los alimentos. Los fuertes vínculos entre los virreinatos se muestran en la gastronomía, en los alimentos y preparaciones que cruzaron los océanos y expandieron con sus intercambios la pujanza de la gran cocina imperial con sus diversas variantes.

Se juega así con dos conceptos de carta, el de menú y el de mapa, para sugerir desde una perspectiva culinaria nuevas aproximaciones sobre Potosí y su lugar central dentro del imperio.

Copac Coya, collque tica: la voz femenina del Testamento de Potosí

(Ximena Medinacelli)

El Testamento de Potosí, escrito el año 1800, es una obra realizada en tono burlesco que toma como tema central la aguda decadencia de la producción de plata del Cerro Rico, sobre todo debido a la falta de azogue. Por ello realizo un breve panorama del contexto histórico. La propuesta central es analizar, con cierta libertad de los principios de la teoría de género, al sujeto poético que es la propia Villa Imperial. Me concentré en dos asuntos principalmente: el lenguaje utilizado y las relaciones de parentesco que circulan a lo largo del texto. De este modo nos aproximamos al imaginario de la identidad potosina de fines del siglo XVIII y expresados a partir de una figura femenina.

Dos poemas de la Villa Imperial: una Relación de fiesta (1663) y el Testamento de Potosí (1800). Aproximaciones metodológicas.

(Andrés Eichmann)

La lectura y el estudio de piezas literarias de calidad tiene su compensación en sí misma, por el placer que proporcionan. El placer (siendo este de muchos tipos posibles, descartando precisamente casi todas las piezas complacientes) es acaso el único justificativo de su producción, de su reproducción y de su pervivencia. Pero, además, si estas piezas provienen de nuestro pasado permiten reencontrar, al decir de J. M. Barnadas, algo así como «una especie de ‘paquete genético cultural’, las actitudes profundas heredadas y transmitidas, los resortes secretos de la conducta individual que se multiplican y cuajan en formas colectivas de conducta». Es mediante ellas que se puede abordar la tarea de «configurar la imagen histórica antecedente de Bolivia que se desprende de su expresión literaria».

Voy a tratar de abordar lo dicho a partir de dos piezas poéticas: la Relación de la grandiosa fiesta que el señor gobernador don Luis de Andrade y Sotomayor alcalde ordinario de la Villa Imperial de Potosí hizo a la renovación del Santísimo Sacramento a 4 de marzo de 1663 y el Testamento de Potosí.

Lo más importante con cualquier texto (literario o no) es arribar a una «lectura lograda». Para que los lectores tengan esa experiencia es indispensable:

Situar el texto en su género. El Testamento ha de ser visto a la luz de la práctica de testar y sus rasgos de época, y también a la de los testamentos jocosos, género muy frecuentado desde la misma poesía cancioneril. La Relación exige una aproximación desde su propia especificidad, que es el género tan cultivado en el Siglo de Oro de las relaciones de fiestas, que muestra un parentesco cercano con la literatura corográfica.

Vincular cada referente histórico aludido en el texto con fuentes o estudios que permitan una lectura cabal, que pueda captar la intención del autor. Por ejemplo, el Testamento se hace legible en gran parte si se conocen las distintas instituciones (el estanco, el correo, la Casa de Moneda, el Banco de San Carlos y un larguísimo etcétera), los diversos gremios y estamentos, las costumbres, las edificaciones que causaban orgullo (la Recova) y muchos otros aspectos (también ideológicos) de la época.

Potosí: emporio divino y universidad de la idolatría

(Pablo Quisbert)

El trabajo aborda un conjunto de narrativas sobre la vida religiosa en la Villa Imperial de Potosí entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Por un lado, están aquellas que eran comunes a muchas de las ciudades de la monarquía hispánica; narrativas en las cuales se exaltaba el carácter cristiano de la ciudad, a partir de las manifestaciones materiales del culto divino: iglesias y conventos existentes, actividades de las cofradías, fiestas religiosas más importantes, ejemplos de santidad, etc. Estas narrativas insistían, asimismo, en poner de relieve las constantes muestras de adhesión a la fe cristiana de las poblaciones indígenas residentes en la Villa.

En contraposición a ellas, se encuentra otro tipo de narrativas, en las cuales se remarcaba que las condiciones imperantes en la Villa Imperial de Potosí no favorecían la evangelización de los indígenas y que, todo lo contrario, por efecto del servicio de la mita y la necesidad de mano de obra para las minas e ingenios, Potosí se habría convertido en una suerte de "universidad" de la idolatría, donde las antiguas creencias indígenas circulaban libremente, se reforzaban y/o se adaptaban a las nuevas condiciones impuestas por la situación colonial.

Analizar cómo estos dos tipos de narrativas, tan contrapuestas entre sí, coexistieron y cómo fueron recibidas es el objeto de nuestra intervención.