Los Incas (I)

Después del deterioro de sus estructuras de cohesión social, especialmente de los grupos Huari y Tiahuanaco, se expanden en el área andina diferentes formaciones sociales con distintos niveles de desarrollo y números de miembros

Después del deterioro de sus estructuras de cohesión social, especialmente de los grupos Huari y Tiahuanaco, se expanden en el área andina diferentes formaciones sociales con distintos niveles de desarrollo y números de miembros; generalmente reunidos en base a factores de producción agrícola comunes u otras de índole diferente; por ejemplo, vinculaciones familiares o condiciones especializadas en algún proceso; todos se caracterizan por la utilización de las técnicas previas aplicadas con las metodologías accesibles en cada entorno.

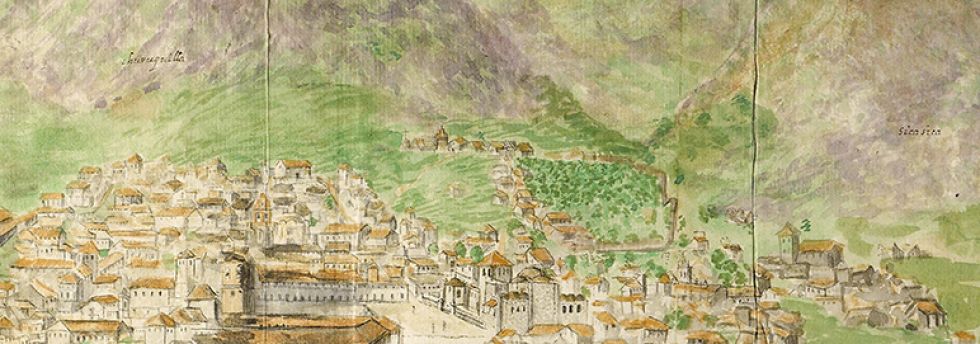

Según las informaciones conocidas, en el siglo XIII (¿?), luego de diferentes enfrentamientos que se dieron con militares aymara, chankas, entre otros; los Incas, provenientes del altiplano peruano (correspondencia geográfica actual de este territorio) tomaron el Cusco, donde establecieron su soberanía e iniciaron desde ahí el proceso de expansión, que fue sorprendente en las siguientes centurias.

Los Incas

El Tahuantinsuyo logró extenderse por casi 2.500.000 kilómetros cuadrados. Comprendería hoy a extensiones que se sitúan en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. Fue la formación social más grande de Sudamérica, con características imperiales (tomando en cuenta la versión occidental del término, referida a la obtención al menos de parte de su territorio por conquistas, anexión y en continua expansión militar).

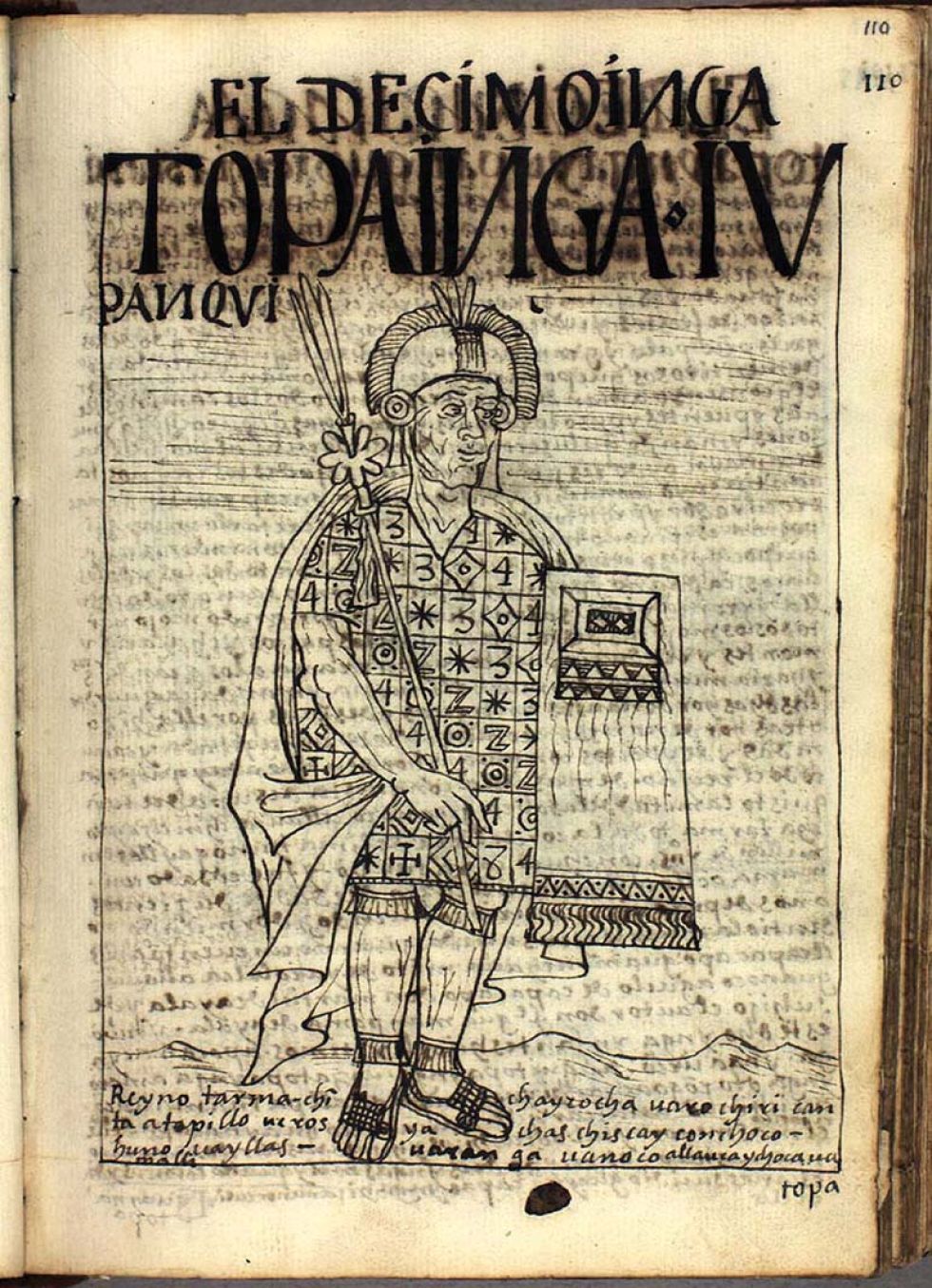

Los Incas fue una organización política mucho menos centralista y autoritaria que las registradas por los cronistas (siglo XVI). Señalan que se habían organizado como una monarquía bélica que dominó a la población de diferentes territorios, apoyados en una eficiente estructura militar, controlando la región andina y aplacando toda oposición o rebeldía. Los cronistas proyectaban las versiones de sus experiencias europeas. Actualmente, las informaciones obtenidas desvirtúan tales afirmaciones, se establece que se dieron complejos relacionamientos entre unidades étnicas del territorio, y entre ellas y los incas del Cusco.

Los Incas se desarrollaron sostenidos en la experiencia andina, en todas las áreas del conocimiento accesible. Asimilaron experiencias. Es notable (en el caso del sur andino, en que existían formaciones sociales que habían alcanzado destacados procesos de desarrollo de organización social); por ejemplo, los incas, en el actual territorio denominado Chuquisaca, no introdujeron su cerámica, la que tenían los Yampara era de un alto valor tecnológico y estético. No debe olvidarse que esta tiene sus orígenes en la Mojocoya; o el sistema de canales de riego en forma de V de los Mollo, o el sistema trapezoidal de sus estructuras arquitectónicas, etc. Hay testimonios exponentes en todas las áreas de esas formas de vinculación.

La principal motivación para ocupar el actual territorio de lo que ahora es Chuquisaca fue la de contener a los grupos Chiriguanos, excelentes militares, por lo que resultaban una amenaza constante para los grupos locales y, por supuesto, para el crecimiento territorial de los Incas, que tuvieron experiencias negativas con ellos en la región de lo que hoy es Cochabamba.

Fue hasta donde es posible conocer ahora, una de las últimas expansiones territoriales de los Incas en el Collasuyo, que fue uno de los cuatro: Cuntisuyo, Antisuyo y Chinchasuyo. Juntos conformaban el Tawantinsuyo o “Imperio Incaico” (antes del advenimiento de la conquista española). Según las informaciones conocidas, los Incas habrían entrado a la región por el norte de la ciudad de Sucre, con rumbo a la población de Gauyapajcha, que era uno de los asentamientos Yampara de importancia. Las estructuras habitacionales y de otra naturaleza fueron cedidas temporalmente para iniciar el proyecto Inca.

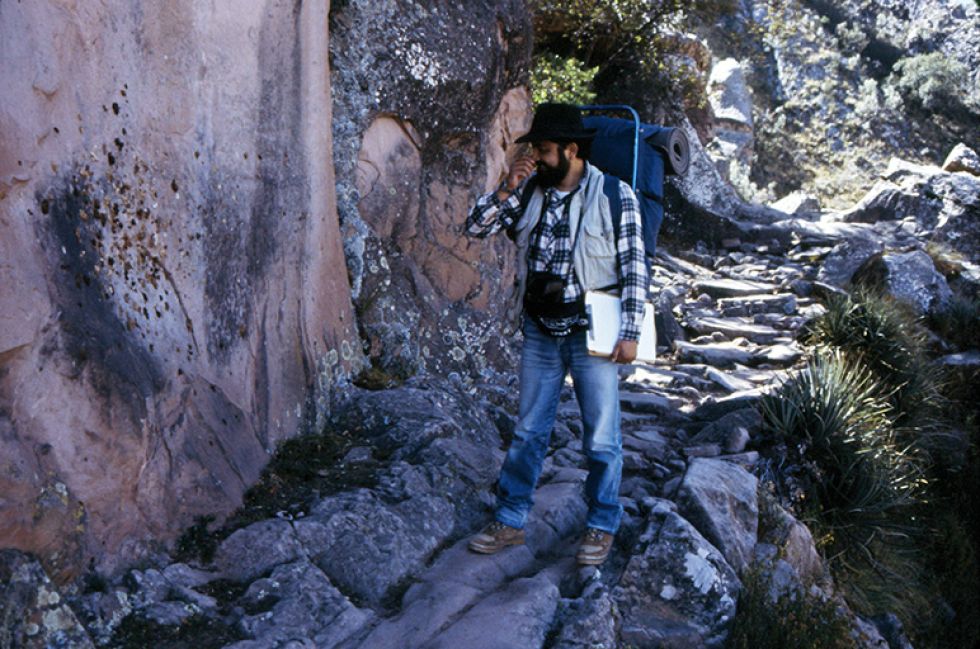

No fue una rendición, sino una contribución al proceso. Es necesario tener en cuenta que los Yampara eran excelentes arqueros, ¿Por qué lo fueron?... Tenían en su territorio las materias primas necesarias. Para el arco servía la “Prosopis nigra”, el algarrobo, que tiene una madera dura y flexible. Los arqueros aún ahora la consideran una de las mejores maderas para este propósito. Para la cuerda de impulsión trenzados de tripas de felino, o bien vegetales como la de palmera o maguey presentes en la flora regional. El astil era construido de kuri, se encontraba en todos los lechos de los varios manantiales que corrían por lo que hoy es Sucre; es una especie de bambú americano, pariente de la tacuara, cuyo tallo en esta región, por la altitud, no sobrepasaba con mucho el centímetro de diámetro. Crecía en los bordes de los arroyos de los campos de cultivo en la región de los valles, su forma muy recta y con cierta flexibilidad y resistencia, la hacia adecuada para este uso. La materia prima para las puntas de flecha provenía de la región de Maragua, donde se presenta en un amplio manto y también en bombas volcánicas, una forma de obsidiana negra. Esta roca permite obtener una punta de flecha con afilados y agudos bordes. Este material en lo que ahora es Bolivia se presenta en la Cordillera Real de los Andes por la región de los Chichas y en Maragua. Por tanto, en la zona, su valor de uso era inapreciable. En Chataquila han sido identificados varios talleres de construcción de puntas. Es posible que el camino prehispánico que desciende de Chataquila hacia Chaunaca, rumbo a Maragua, esté relacionado con la explotación de este material. Sin embargo, alternativamente se usó el cuarzo en sus diferentes variedades. Plumas de aves de la región para que guíen el vuelo de la flecha adheridas con tripas frescas de pájaros, al igual que las puntas. Esa condición de amarre permite una dureza al secar, indivisible.

Los arqueros Yampara participaron en el proceso de conquista española que se daría en el siglo siguiente, miles de ellos participaron con Almagro en una incursión fallida en el sur de Chile. Los Yampara, bajo estas condiciones de poder militar, no participaron en la mita (forma de trabajo gratuito, obligatorio y forzado en las minas españolas). Los Yampara eran respetados por este potencial, había que negociar con ellos. Es aceptable considerar que la propuesta Inca fue bien acogida, porque muchas de sus poblaciones eran víctimas de continuas incursiones y ataques de los admirables militares chiriguanos.

La estrategia geopolítica de ocupación Inca estuvo basada en cuatro conceptos fundamentales, que desarrollaremos en los siguientes temas:

Administrativa: edificación de poblaciones estratégicas que les permita conducir el proceso de acuerdo a sus propios parámetros.

Militar: Edificación y dotación de una estructura militar estratégica, especialmente defensiva, en la zona central de lo que ahora es Chuquisaca.

Agrícola: Organización de los mecanismos de producción agrícola colectiva, con el establecimiento de sistemas y técnicas de conservación y protección.

Religiosa. Se establecen áreas tutelares en sitios de elevación notable •