El Tinku: La Musa Del Rock

Muchas veces, al escuchar las tonadas tradicionales del norte de Potosí, versionadas al rock, sentimos la necesidad de responder a una interrogante que nos lleva a pensar en qué es lo que realmente atrae o inspira a los jóvenes músicos

Muchas veces, al escuchar las tonadas tradicionales del norte de Potosí, versionadas al rock, sentimos la necesidad de responder a una interrogante que nos lleva a pensar en qué es lo que realmente atrae o inspira a los jóvenes músicos para incluir dentro su música estos ritmos e instrumentos tradicionales.

Muchos de nosotros, en algún momento, sea cual fuere el concierto, o tipo de música, pudimos experimentar los efectos de la catarsis, entendida esta como la experimentación de momentos emocionales intensos que suponen liberación o cambios positivos en las personas. La palabra catarsis es de origen griego y significa purificación, es utilizada en el área de la psicología para indicar la liberación de las emociones negativas. Esta definición se dio a conocer en el ámbito psicoterapéutico gracias al neurólogo Sigmund Freud.

Por un lado, dentro el mundo del rock, más precisamente en los recitales de música pesada, se practica el “mosh”, un tipo de baile enfrente del escenario de los conciertos, en el que sus participantes nadan sobre la marea de gente, golpean o sacuden la cabeza. En géneros como el metal core, el “mosh” se convierte a veces en peleas con patadas y golpes. Sin embargo, algunos especialistas encuentran un efecto catártico en estas expresiones aparentemente violentas.

En su trabajo sobre la terapia de grupo, Irvin Yalom (2000) planteaba que el cambio terapéutico era un proceso complejo que ocurría a través de la interacción de unas experiencias humanas llamadas factores terapéuticos. Algunos de estos factores terapéuticos se manifiestan de manera evidente en el “mosh”. Por ejemplo, uno de estos es la catarsis, la cual, según Yalom, es el proceso mediante el cual una persona expresa sin restricciones sus emociones. Para ello, es necesaria la existencia de un ambiente que acepte y valide dichas emociones, aunque sean censuradas socialmente. El “mosh” parece ser uno de esos ambientes propicios, como bien lo señala uno de los participantes: “Es como una válvula de escape para esa rabia que uno tiene por las situaciones que sea y obviamente te da ese relief”. (Revista Ciencias Sociales. 2015)

Por otro lado, muchos investigadores señalan al Tinku como encuentro y confrontación que lleva incluso a la violencia ritual o un encuentro de cuerpos y pensamientos para medir y contrastar sus diferencias. Por supuesto que plantear el encuentro en estos términos implica confianza, diálogo y compromiso con el “contrincante”, pues ambos se enfrentan para superar las desavenencias, pues el Tinku, más allá de ser una pelea, es una experiencia que genera amistad, y equilibrio.

Por lo tanto, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, podemos identificar a la catarsis como uno de los elementos que relaciona el tinku y el rock, ya que ambos crean ese sentimiento de liberación de las emociones que se produce a través de la limpieza o purgación de los problemas y peligros inconscientes.

Otro aspecto mucho más notorio que el primero son las escalas musicales y melodías de la música del Norte de Potosí que, al igual que muchas civilizaciones antiguas, basaron su música en las cinco notas que forman la escala pentatónica.

Sobre este tipo de escalas dentro de la música occidental, encontramos que las escalas pentatónicas son muy utilizadas, especialmente en el pop, rock y blues, pudiendo identificarla en miles y miles de solos de guitarra.

Muy a menudo oímos hablar en las diferentes redes sobre la inclusión de la música tradicional autóctona, como una de las tendencias actuales dentro las bandas de rock, pero lo cierto es que esta tendencia por la música e instrumentos del Norte Potosí y el tinku no es tan reciente, es así que sin mucho esfuerzo podemos encontrar material discográfico que nos confirma esta tendencia.

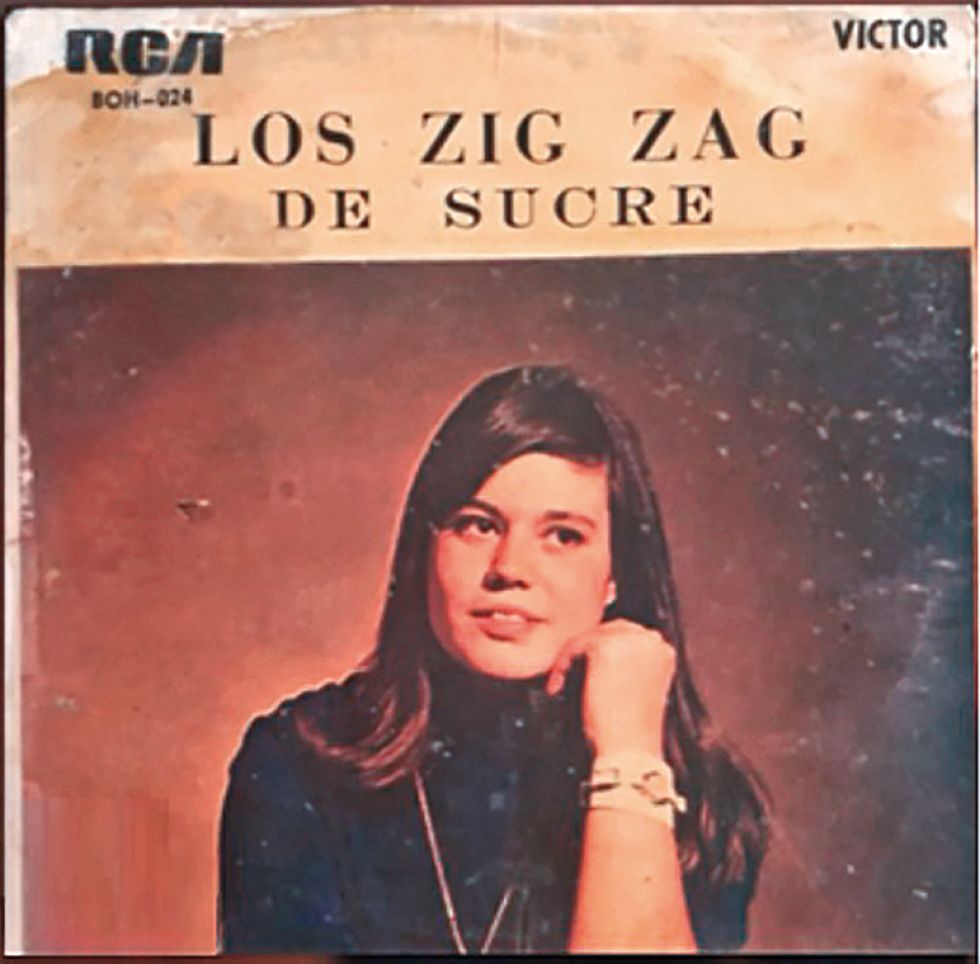

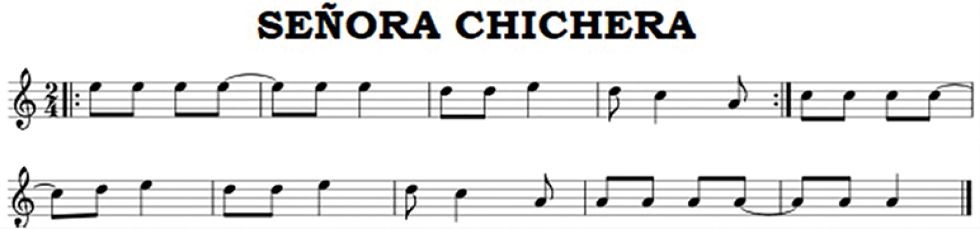

Una de las primeras muestras sobre la influencia del tinku en el rock boliviano es, sin duda, la grabación del EP de la agrupación LOS ZIG ZAG DE SUCRE, para el sello RCA Victor. La misma fue grabada a mediados de 1969 en la ciudad de Cochabamba. Esta producción nos presenta en el lado A del disco la canción “Señora chichera” con el subtítulo de “Shake del norte de Potosí”. La misma, junto a la morenada “La Mariposa”, en ritmo de shake, se convierte en una de las primeras canciones que fusionan un ritmo netamente boliviano con la emergente música de la nueva ola en Bolivia.

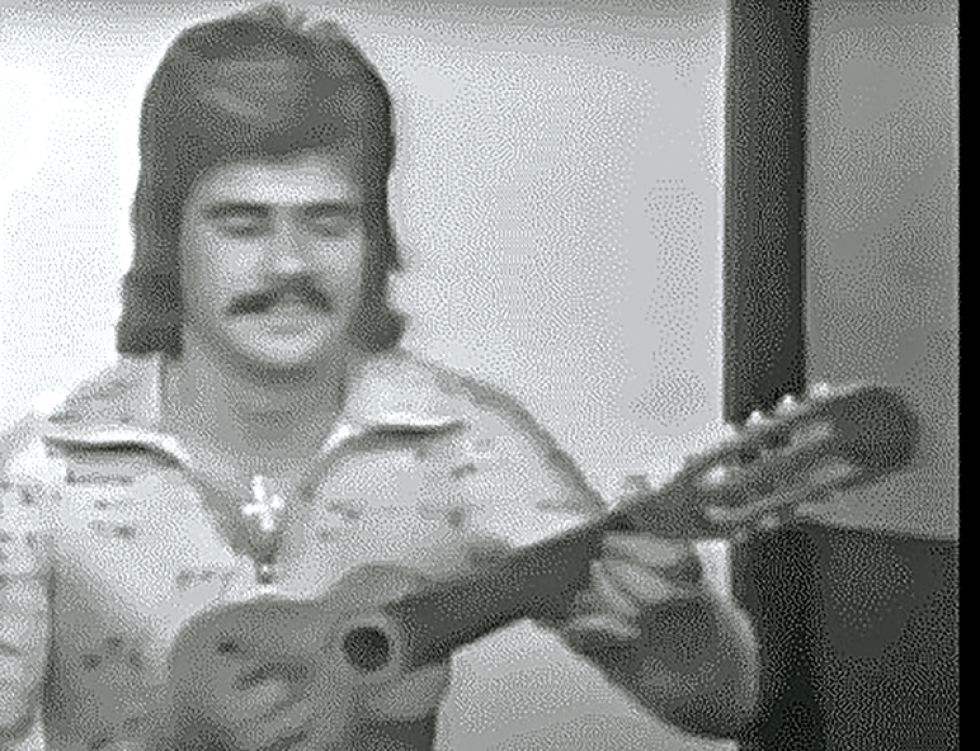

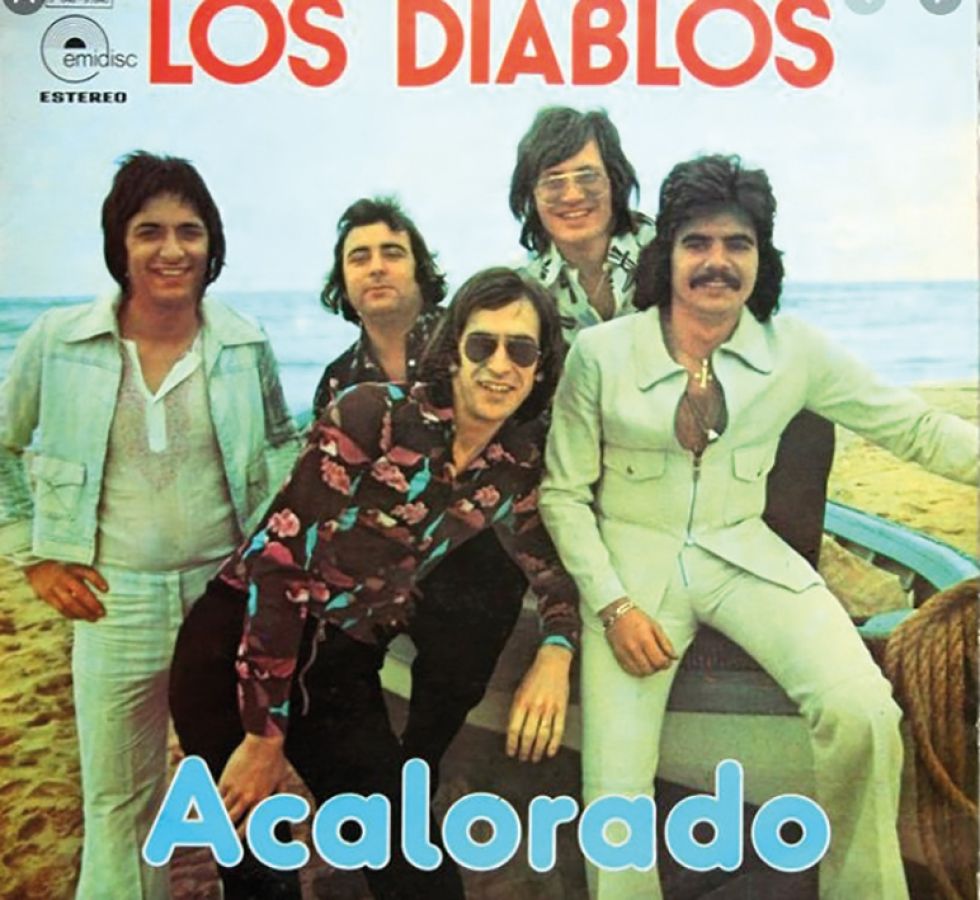

Para los inicios de los años 70, el charango se habría expandido y también tomado un rol protagónico en la música de la nueva ola argentina. Fueron grupos como Los Diablos, de España, y su canción “Acalorado” los que utilizaron este precioso instrumento, al que se puede percibir con total claridad al inicio de la canción e incluso ver, en productos para la televisión, en manos de unos de sus integrantes, probablemente Amado Jaén.

Ya en los años 80, la expansión de la danza del Tinku hacia el Carnaval de Oruro y el resto del país hizo que la tonada norte potosina tenga mayor realce dentro la música folclórica; sin embargo, los motivos norte potosinos no tardarían en reaparecer en canciones como “Redención” del álbum “Ciclos” de la banda paceña Octavia.

Más tarde, el charango aparece en una versión acústica de Shakira de la canción “Nothing Else Matters” y Despedida en vivo desde París. En Argentina, en la canción “Baila Baila”, de la agrupación Arbolito. En Bolivia sería la banda Alcohólika la Cristo, la que versionaría la tonada “Celia”, en su álbum titulado Nación. También en bandas de rock potosinas como Old Winds que versionaría la tonada Imillitay de la agrupación cochabambina los Kjarkas.

Pero, sin duda, una de las versiones que más repercusiones tuvo es “Warmikuna Yupaychasqapuni Kasunchik”, voz quechua que significa “Las mujeres debemos ser respetadas”, una tonada norte potosina escrita en letra y música por Luzmila Carpio y versionada en el álbum “Delithium” por la banda Alcohólica la Cristo.

Es evidente que al igual que el Tinku y el charango, existen muchos elementos de nuestra cultura que han sido y están siendo rescatados por las jóvenes agrupaciones de rock. Sabiendo que el camino aún es largo, nos quedamos con el comentario escrito por un fan sobre el video de “Warmikuna Yupaychasqapuni Kasunchik”, en la página oficial de you tube de Luzmila Carpio, que dice:

“Cuando creemos haberlo visto todo y que ya nada más nos sorprende, aparece esta fusión de dos iconos y referentes en mi vida que ni en mis más locos sueños podría haber imaginado. Por un lado, Luzmila Carpio, por la cual siempre tuve un aprecio hacía la música que ella interpreta, mujer sencilla y de voz única, y, por el otro, Alcohólica. En los 90s, cuando empezaron, revolucionaron el ambiente rockero en La Paz, pero la falta de apoyo y valoración de su verdadero potencial los relegó mucho. "No hay pueblo que quiera pensar en su futuro, sin conocer su pasado". (Marco Antonio Guzmán Solís, 2018) •