Piedras milagrosas

Etimológicamente, la palabra bezoar proviene del persa “pādzahr” que significa antídoto o contraveneno, y se trata de pequeños cálculos que se forman al interior del tracto gastrointestinal de los animales; especialmente rumiantes.

Etimológicamente, la palabra bezoar proviene del persa “pādzahr” que significa antídoto o contraveneno, y se trata de pequeños cálculos que se forman al interior del tracto gastrointestinal de los animales; especialmente rumiantes. Las virtudes de los bezoares fueron reconocidas desde tiempos milenarios por diversas culturas del viejo continente, pero también de América, como es el caso del antiguo Perú.

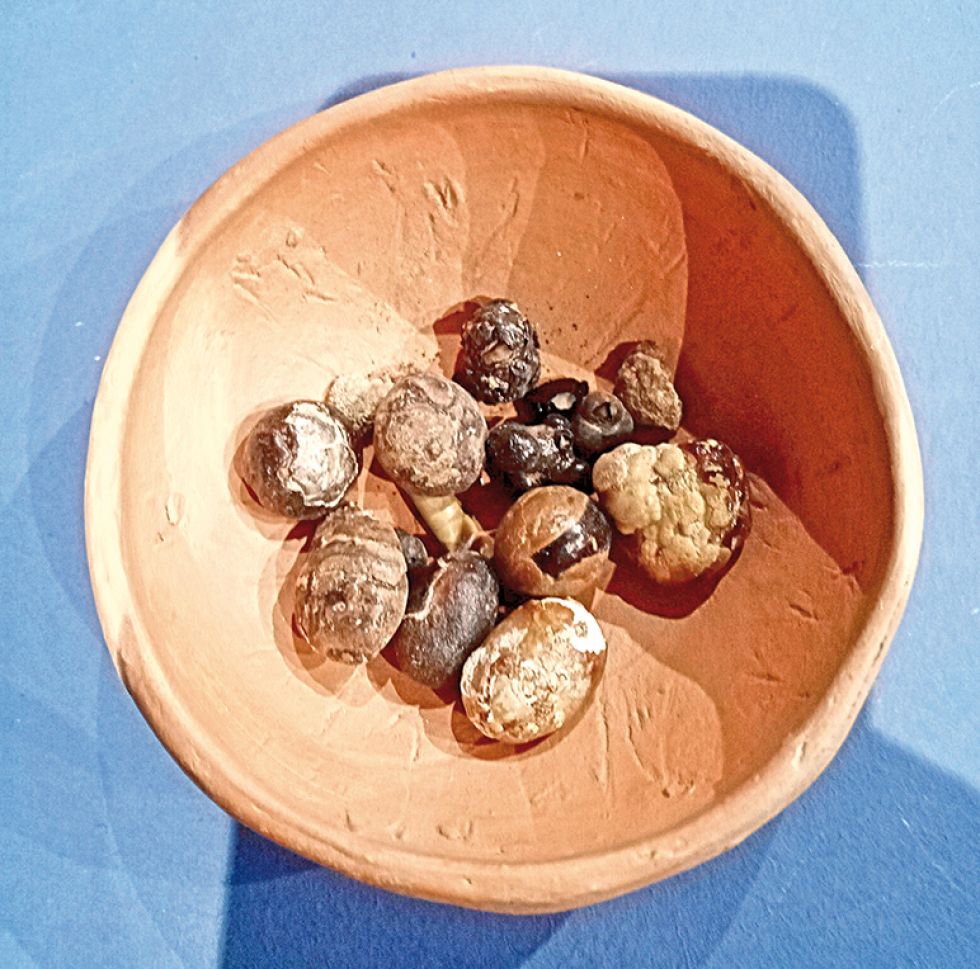

Para varias culturas precoloniales de la región andina de Bolivia, los bezoares provenientes de la taruca (venado andino), la vicuña, el guanaco y la llama tenían una gran cantidad de usos mágicos y medicinales; razón por la cual eran bastante apreciados y hasta venerados. Según la información recopilada por el cronista Bernabé Cobo (1653), cuando los animales accidentalmente ingieren algún objeto extraño (pelos, espinas, palos, clavos) o comen algo que les enferma y lastima el estómago, instintivamente comen algunas hierbas saludables, como la thola, que les sirven de antídoto o contraveneno. Es decir que los bezoares son una especie de bolitas, o concreciones circulares, que encapsulan los materiales no digeribles o contrarrestan el veneno que enferma a los animales. De ahí que las culturas andinas atribuyen a los bezoares el poder de curar diversas enfermedades tanto físicas como psicológicas.

Según el jesuita Ludovico Bertonio (1612), los bezoares eran denominados como jayntilla, en idioma aimara, y las más grandes eran venerados como Illas; especie de amuleto o representación en miniatura de algo, y muy relacionados con la fertilidad y la buena producción agrícola.

Más valiosos que el oro

Según Joseph de Acosta (1589), los bezoares o jayntillas eran del tamaño de nueces, aunque también los había del tamaño de huevos de gallina, y los naturales los empleaban para contrarrestar el envenenamiento, las enfermedades venenosas, el tabardillo o tifus, para la melancolía, el mal al corazón, las calenturas pestíferas, y otros males. Es posible que la gran utilidad farmacológica de los bezoares andinos haya influido en su veneración como Illas o conopas; ídolos de piedra que protegían a una familia. Como lo indica Arriaga (1621) “por conopas suelen tener algunas piedras bezares que los indios llaman Quicu, y en esta visita se han hallado algunas manchadas con la sangre de los sacrificios”. De igual manera, Pedro de Osma, en carta a Nicolás Monardes, reporta que los indios tenían tanta estima a las piedras bezoares que las ofrecían como tributo a sus wak’as o adoratorios sagrados, junto con oro, plata y otros objetos de gran valor (Monardes, 1574).

Durante la época colonial, una gran cantidad de bezoares andinos fueron exportados al viejo continente, donde las familias más pudientes y la aristocracia las empleaban como cura de intoxicaciones, envenenamientos y como amuletos de la fortuna. Así, los bezoares “llegaron a ser tan valorados como las piedras preciosas, y sabemos que la reina Isabel I de Inglaterra poseía uno particularmente bello, que decoraba su corona. Asimismo, sabemos que el emperador Carlos V también hacía uso de los bezoares, especialmente en una época en la que los envenenamientos en la corte eran bastante frecuentes” (Espinoza, 2016).

La gran demanda existente hizo que los bezoares costaran mucho más que su peso en oro, y que fueran atesorados en lujosas joyas de oro y plata, además que también fomentó la elaboración de bezoares artificiales, como las piedras de goa, fabricadas por los jesuitas durante el siglo XVII con una serie de elementos que buscaban reproducir las propiedades de los bezoares naturales. Desde luego, esta gran demanda también contribuyó a la caza indiscriminada de los guanacos, vicuñas y tarucas.

La cura para la pérdida del ánimo

Desde la cosmovisión andina se tiene la creencia de que la naturaleza y el universo tienen vida; así, las plantas, los cerros, los animales, las estrellas, etc. eran considerados como seres animados y, por ende, estaban dotados de un “alma” o energía vital. Según los kallawayas, el hombre se compone de 3 elementos: el jatun ajayu o alma principal, el juchuy ajayu o ánimo, y el cuerpo físico en el que ambos se encuentran encarnados. (Oblitas 1978). Sin embargo, algunos especialistas yatiris consideran que se tiene un tercer ajayu o sombra, denominada qamasa, y que llegaría a ser el coraje de la persona.

Cuando el jatun ajayu se separa del cuerpo, la persona llega a morir de manera inevitable; sin embargo, esto no ocurre con el ánimo, pues cuando una persona llega a perder su ánimo, usualmente por algún susto, solo llega a tener desgano, a enfermarse, o a ingresar en un estado anormal al estar espiritualmente incompleto.

Para los médicos tradicionales de Cahuayo, las jayntillas se forman en el estómago de las llamas cuando estas se asustan, y emiten un grito de auxilio; por lo cual estas piedras son ideales para la cura de la pérdida del ánimo en las personas. Según Gumercindo Acarapi, presidente de la Asociación de Medicina Tradicional (Abometrac) de Cahuayo, cuando una persona llega a perder su ánimo por algún susto es necesario llamar el ánimo repitiendo el nombre de la persona, a la par que se toca una chillante campana, o también es posible preparar un remedio tradicional empleando la piedra bezoar/jayntilla, el siwayru (plombagina), la piedra águila, la piray wisara, el taco (especie de arcilla), y la piedra de rio. Las porciones precisas de cada elemento, finamente pulverizadas, deberán de diluirse en agua e ingerirse por la persona que sufre del mancharisqa o susto, y así lograr recuperar su ánimo. Según Acosta (1589), en la época colonial los bezoares eran pulverizados e ingeridos con vino, vinagre, agua de azahar, agua de lengua de buey, de borrajas y de otras maneras que garantizaban su efecto curativo.

También es muy probable que, durante la época colonial, la gran masa indígena y extranjera que se encontraban en una de las ciudades más pobladas del mundo hayan recurrido al uso de los bezoares para contrarrestar las terribles epidemias del tabardillo que azotaron a la ciudad de Potosí llegando a reducir su población de manera alarmante.

Si bien en la actualidad la mayoría de los bezoares que llegaron al viejo continente se encuentran tan solo en museos, colecciones particulares, y en la vasta literatura en la que se menciona el poder milagroso de estas piedras, en la región andina de Bolivia aún siguen siendo muy cotizados y empleados satisfactoriamente por los médicos tradicionales para curar la depresión, el susto, y el mal al corazón, entre otros •

(*) Marco Antonio Flores Peca es socio de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

Bibliografía

Bertonio, Ludobico (1612 -2011). Transcripción del Vocabulario de la lengua Aymara de 1612. La Paz, Bolivia: Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas.

Cobo Bernabé (1653- 1964). Historia del nuevo mundo. Madrid- España. Biblioteca de autores españoles.

De Acosta, Josef (1589 -2008). Historia Natural y Moral de las Indias. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Espinoza R. (2016). Bezoares gastrointestinales: mitos y realidades. Rev Med Chile 2016;144:1073-7.

Monardes, Nicolás. (1574). Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. Sevilla: Casa de A. Escrivano.

Oblitas, P., Enrique (1978). Cultura Callawaya. La Paz- Bolivia: Ediciones Populares Camarlinghi.