Libertad comprada

Ganó su libertad, con su propio esfuerzo, y compró la de su familia: esa fue la historia de la mulata libre Juana de Sanabria.

Ganó su libertad, con su propio esfuerzo, y compró la de su familia: esa fue la historia de la mulata libre Juana de Sanabria.

En el conversatorio “Aproximación al uso de fuentes del ABNB en las investigaciones sobre el pueblo afroboliviano” organizado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y el Movimiento Cultural de Ancestría Africana, se dio a conocer la riqueza documental que dio origen a la cultura ancestral afroboliviana.

En esa oportunidad, la magister Andrea Barrero, investigadora del ABNB, dio a conocer un pequeño avance de una investigación más grande que realiza desde hace unos meses, en la que habla especialmente sobre Juana de Sanabria.

Relata que el 5 de junio de 1591 Pedro de Herrera Abreu declaraba ante el escribano Juan de Saldaña, que daba libertad a Isabel, negra criolla de 28 años y a sus dos hijos: Francisco, de diez años y Leonor, de cinco.

Herrera Abreu expresaba que otorgaba libertad a Isabel y sus dos hijos por el amor que sentía hacia ellos, ya que sirvieron por largo tiempo a su esposa y suegros.

Esta declaración podría hacer pensar, en un primer momento, que la libertad de Isabel y sus vástagos fue resultado de una manumisión graciosa (liberación de los esclavos sin ningún pago de por medio), sin embargo, la liberación de Isabel, Francisco y Leonor no se debía a la gracia de su amo, sino al pago de 1.800 pesos de plata ensayada que por su libertad pagaba la hermana de Isabel, la mulata libre Juana de Sanabria.

En una escritura posterior, asentada en la misma fecha, Sanabria declaraba lo siguiente: “deber 800 pesos de los 1.800 de la plata ensayada que yo la dicha Juana de Sanabria ofrecí al dicho Pedro de Herrera Abreu por la libertad de Isabel, negra criolla, mi hermana y de Francisco y Leonor mis sobrinos hijos, de la suso dicha”. Juana se comprometía a pagar lo debido para pascua de navidad.

Barrero dice que estos dos documentos solo son una muestra de las diferentes escrituras notariales a partir de las cuales se puede rastrear y reconstruir la historia de los afrocharqueños.

Testamentos, inventarios de bienes, convenios de servicios o compañías, donaciones, cartas de compra-venta, entre otros, forman parte del corpus documental que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de africanos y su descendencia en la ciudad de La Plata durante el siglo XVI.

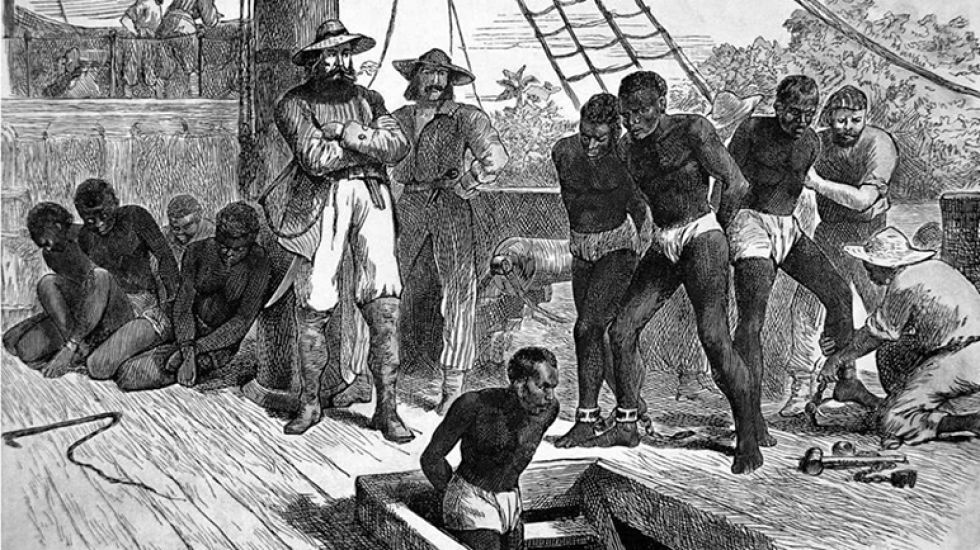

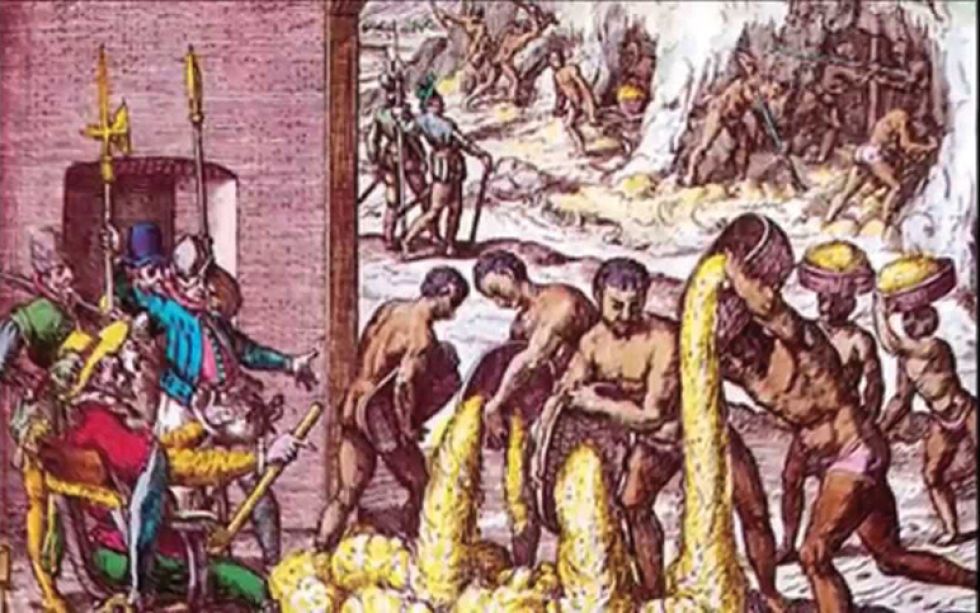

La institución esclavista en Charcas se instauró a la par de la conquista, sustentada por una larga tradición doctrinal, teológica, social y jurídica, en las cual la esclavitud no fue debatida, pues esta tradición y la retórica que la acompañaba, permitieron validar la esclavización y tráfico de seres humanos durante los siglos coloniales.

Si bien no existen estudios demográficos que ayuden a precisar una cifra de cuántos africanos y afrodescendientes habitaron la ciudad de La Plata entre los siglos XVI y XVIII, su presencia e ingreso al territorio charqueño fue constante durante todo el periodo colonial, ya sea de manera legal o por contrabando. A ello se suman los nacidos en el territorio, llamados comúnmente criollos o de la tierra.

Dice que Paola Revilla señala que la tradición esclavista de la monarquía católica española distaba de la imperante en las colonias británicas, holandesas y francesa en un aspecto fundamental: la posibilidad de adquirir libertad.

De esta manera, la manumisión se constituyó en una práctica regular en toda Charcas para los sujetos esclavizados de origen africano y afrodescendiente.

No todos los sujetos esclavizados podían optar por la vía de la manumisión, muchos lograron conseguir la libertad y la de sus familias, como Juana de Sanabria, pero otros no lograron conseguir la ansiada libertad.

La manumisión podía ser graciosa o por coartación. En ambos casos, en el momento de negociar la libertad fueron determinantes el tipo de relación con el amo o ama, las redes familiares amicales tejidas por los sujetos esclavizados durante su vida, su oficio y la posibilidad de obtener un peculio o jornal (que le otorgaba determinado grado de autonomía financiera) y el conocimiento de sus derechos y posibilidades legales. Sanabria es un ejemplo de ello.

Juana consiguió manumitir por coartación a su hermana y sobrinos, proceso que ella ya conocía, pues en 1576 consiguió su libertad tras el pago de 277 pesos y 4 tomines de buen oro en plata ensayada y marcada a Pedro López Manojo.

Además, la carta de libertad proporciona otros detalles que ayudan a profundizar un poco más en la vida de Juana de Sanabria.

En la carta de ahorría, Pedro López Manojo declaraba que la mulata era viuda y que su esposo había sido un herrero llamado Hernando Moreno.

A la par, López Manojo expresaba que la libertad de Juana de Sanabria se debía a un gravamen impuesto por Rodrigo de León, quien le había vendido a la mujer bajo la condición de “que dándome e pagándome la dicha Juana de Sanabria 277 pesos y 4 tomines de buen oro e ley perfecta en plata ensayada e marcada fuese libre e yo le diese e otorgarse carta de libertad”.

De las declaraciones de López Manojo se puede inferir que Juana (y quizá su esposo) posiblemente ya había entablado cierto tipo de acuerdo respecto a su libertad con Rodrigo de León, razón por la cual este último incluyó la cláusula sobre la libertad y el pago de 277 pesos y cuatro tomines en la transacción de compra venta realizada con López Manojo.

Lamentablemente no se encontró la escritura de compra-venta para indagar más en ese aspecto, ni otras referencias sobre Hernando Moreno, el esposo de Juana.

No obstante, sí hay algunas referencias de un herrero con el mismo nombre que estaba preso por una deuda contraída con Tomas de la Barrera por el alquiler de una “fragua y negros”, deuda que Juan de Vega, portero de la Real Audiencia, se comprometía a pagar en nombre de Hernando Moreno, herrero, para que éste quede libre, fechada en febrero de 1575.

De ese mismo año hay referencias a Hernando Moreno, en las que convenía con Gaspar de Saldaña para enseñarle herrería a un esclavo de Cuzco llamado Francisco. No se puede asegurar que ese Hernando Moreno haya sido el esposo de Juana; empero, tanto el nombre como el oficio dejan pensar que sí.

En este sentido, Moreno, esposo de Juana, pudo haber contribuido en gran medida en el pago de la libertad de su esposa, pues al ser libre y tener un oficio tenía acceso a recursos económicos y redes sociales con los cuales manumitir a su esposa.

Por ejemplo, Tomas de la Barrera, a quien Hernando debía dinero, fungió como fiador de Juana cuando esta manumitió a su hermana y sobrinos.

Juana obtuvo su libertad en 1576, un año después a las escrituras en que se menciona a Hernando Moreno, por lo cual el deceso de Hernando debió ocurrir en el transcurso de ese año o, en definitiva, se trata de un homónimo.

En caso de que Hernando haya sido el esposo difunto al que se hace referencia en la carta de libertad de Juana, esta no solo heredó los bienes de él, sino también sus redes sociales, bienes que supo administrar y acrecentar a su favor y el de su familia. 15 años después Juana de Sanabria manumitía, también por coartación, a su hermana y sus sobrinos.

“Desconocemos a qué se dedicó Juana durante los años transcurridos entre su manumisión y la de su hermana y sobrinos, lo cierto es que los trabajos que realizó le permitieron ahorrar el dinero suficiente para pagar a Pedro de Herrera Abreu los 1.800 pesos en los que estaban avaluados Isabel y sus dos hijos”, indica Barrera.

Es importante destacar que en la carta de libertad de Isabel Francisco y Leonor, Herrera Abreu expresa que Isabel sirvió mucho tiempo a su esposa, Catalina de Almendras, y a los padres de esta.

Isabel, Francisco y Leonor eran parte de la dote de Catalina entregada a Herrera de Abreu por el padre de Catalina: Pedro López Manojo, antiguo amo de Juana.

Resalta a la vista que la carta de dote fue registrada el 5 de junio de 1591; es decir, el mismo día que Pedro de Herrera Abreu firmó la carta de libertad de Isabel y sus hijos.

Barrera cree que Juana aprovechó el cambio de dueño para concertar la libertad de su hermana. Cabe resaltar que los 1.800 pesos de plata pagados por Juana corresponden a la suma en la que estaban avaluados Isabel y sus hijos en la carta de dote firmada por Pedro López Manojo y Pedro de Herrera Abreu.

Según Barrera, en los últimos años varios estudios hacen referencia y destacan el conocimiento y manejo de los esclavizados con el sistema judicial, las normas y prácticas jurídicas.

Este conocimiento, junto con el asesoramiento de escribanos, abogados y otros letrados, permitieron que, dependiendo de sus condicionamientos, redes sociales y económicas; los esclavizados aprovechen las brechas del sistema para lograr sus propósitos.

En el caso específico de Juana de Sanabria, las brechas del sistema, así como las redes sociales y económicas con las que contó como apoyo, permitieron que enfrentase de manera exitosa dos procesos de manumisión, así como su inserción como mujer libre en la sociedad platense.

No se encontró la carta de pago de la deuda contraída por Juana, ni un poder para la cobranza de los 800 pesos firmada por Herrera de Abreu, lo que da a entender que Juana saldó la deuda.

Las actividades económicas de Juana de Sanabria fueron exitosas, pues no solo le permitieron pagar por su libertad y la de sus familiares, sino también comprar a Hernando de Ávila “unas casas y solar” ubicados cerca de la huerta de San Francisco, por los cuales pagó 750 pesos.

La última referencia encontrada de Juana de Sanabria data de 1598, año en el que su albacea, Juan Ortiz de Balpuesta se reunió con Hernando Holguín, alcalde ordinario de La Plata, para cumplir con lo estipulado en el testamento de la mujer y realizar el inventario de sus bienes.

El inventario, realizado el 12 de octubre de 1598, da a entender que Juana falleció ese mismo mes y año. No se encontró el testamento en el que se podría descubrir más detalles sobre sus actividades económicas, redes sociales y espirituales, así como la manera en que dispuso de sus bienes muebles e inmuebles y el nombramiento de sus herederos.

Queda el inventario de bienes, en el que además de la casa en la que moraba (adquirida en 1591) figuran varias joyas: cadenas de oro y perlas, ahogadores, rosarios, zarcillos, broches y anillos, así como un relicario de plata y un punzón de oro esmaltado con una piedra morada.

En el inventario también quedó registrado el guardarropa con el que contaba Juana: sayas y faldellines estaban acompañados de llicllas y ñañacas, de telas europeas como “de la tierra”, comúnmente llamada cumbe.

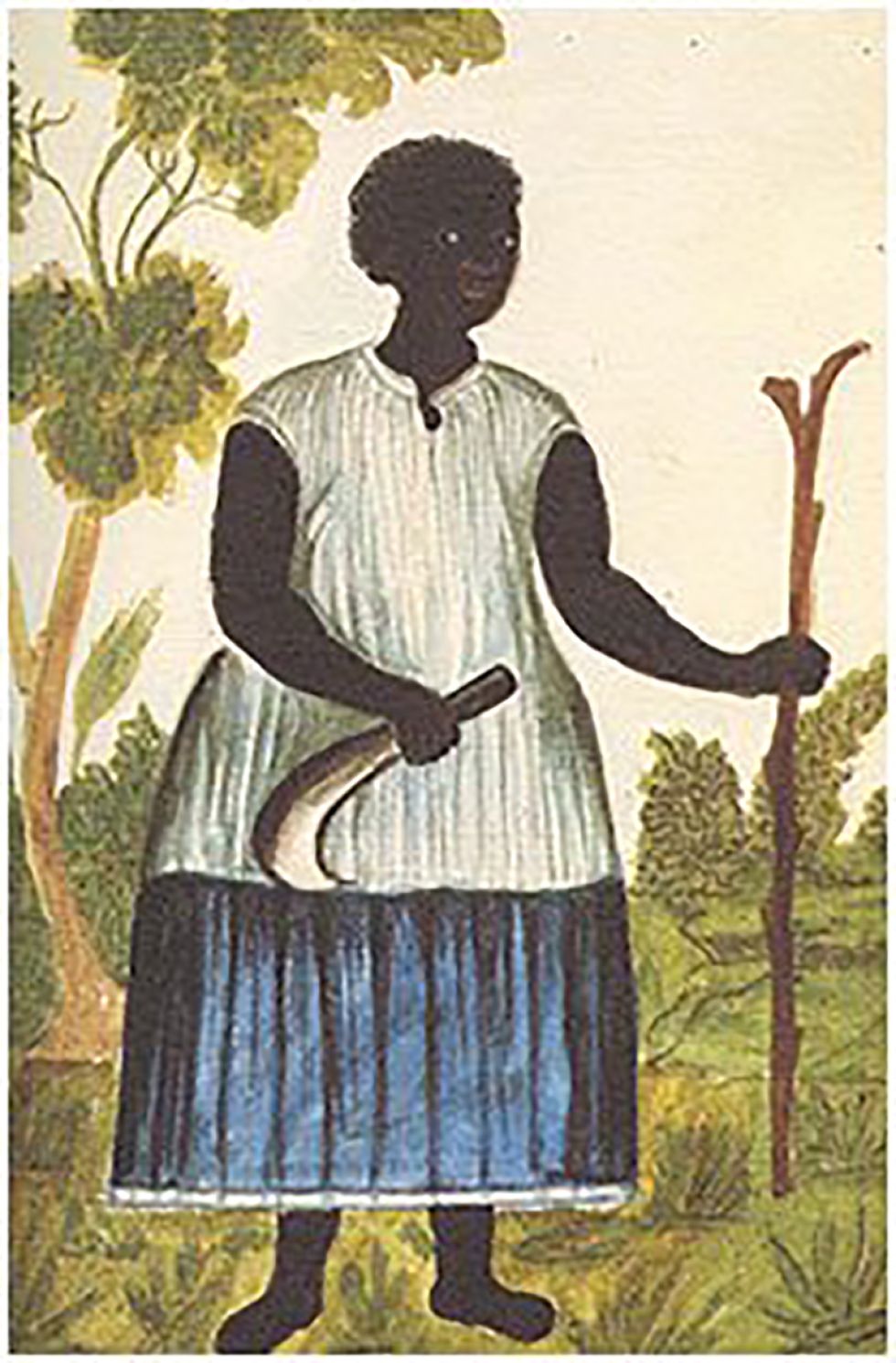

La ropa registrada hace posible imaginar la manera en Juana vestía: una mezcla entre la usanza peninsular, sayas y faldellines, y la indígena, llicllas y ñañacas, a la vez que permite analizar la manera en que los bienes eran percibidos por los sujetos.

Las joyas, ropa y enseres domésticos no solo eran una forma de capital o activos líquidos; por ejemplo, las mujeres no solo legaban prendas de vestir a sus amigos y familiares, sino que usaban esas prendas como artículos de empeño en el caso de préstamo de pequeñas cantidades de dinero.

La ropa también permitía a los individuos alcanzar cierto status material dentro de una comunidad determinada y fungían como marcadores personales de identidad.

Además, la ropa era una posesión personal, contenía significados étnico-identitarios y tenía un valor social que parece haber superado a la mayoría de otros objetos cotidianos, pues permitía crear identidades propias dentro de una estructura social.

Según Barrera, los documentos que permiten reconstruir –parcialmente– el devenir de Juana de Sanabria demuestra la heterogeneidad de las experiencias y respuestas de las mujeres afrodescendientes a su entorno.

Los roles de género y raza eran relativamente fluidos, una situación que podía ser un beneficio o una desventaja para las mujeres, según su status económico y su capacidad para adaptarse al sistema.

Asimismo, su experiencia en el servicio doméstico en diferentes oficios y en el mercado les dio un contacto regular con el sistema colonial y les permitió utilizarlo en su beneficio.

Al participar en la economía de mercado urbana y dejar registro de sus actividades económicas, las mujeres como Juana de Sanabria aceptaban y construían los nuevos valores del sistema colonial •