Cofradías en la Villa Imperial

Las cofradías religiosas eran instituciones con una estructura muy arraigada en los siglos XVI, XVII y XVIII, en las que participaban un cierto número de hermanos —laicos en su inmensa mayoría— con un grupo de directivos bien delimitado, y un calendario de actividades anual reglamentado.

Las cofradías religiosas eran instituciones con una estructura muy arraigada en los siglos XVI, XVII y XVIII, en las que participaban un cierto número de hermanos —laicos en su inmensa mayoría— con un grupo de directivos bien delimitado, y un calendario de actividades anual reglamentado. Se trataba de asociaciones consideradas como vehículos útiles para la consolidación del cristianismo.

¿Qué significaba ser parte de una Cofradía?

La pertenencia a una de estas instituciones significaba para sus miembros la posibilidad de formar parte de una red en la que podían obtener beneficios y privilegios. Estas asociaciones servían de marco para el desarrollo de procesos no sólo religiosos, sino también económicos y políticos, ya que en ellas se reprodujeron las desigualdades de la sociedad que integraban.

Fueron, además de instrumentos de evangelización, ámbitos de sociabilidad donde se tejieron diversas redes de ayuda mutua, no solo para los pudientes, sino también para los indios en las llamadas cofradías de naturales, a la vez que este organismo resultaba como un vehículo de participación y de transformación de los propios valores culturales.

Tipos de Cofradías

Si bien la clasificación de las cofradías puede resultar muy difícil de abordar, ya que las hermandades pueden pertenecer a más de un tipo, pueden distinguirse tres modelos diferentes. El primero de ellos considera como parámetros a la apertura o cerrazón de la cofradía, la condición social de sus miembros, y por último el grado de identificación de sus miembros con su propia comunidad. El segundo modelo identifica a las cofradías agrupándolas según categorías diversas; ya sea según su actividad (asociaciones piadosas, constructoras, benefactoras), o según los individuos que la componen (aglutinándolos según su clase social, profesión u ocupación, grupo étnico o procedencia regional). Un tercer modelo, que define a las cofradías según su localización, —iglesia, hospital, convento—; según el culto que profesaban —Cristo, la Virgen, el santo específico, los fieles difuntos, sacramentales—; agrupando en último lugar a aquellas que se dedicaban a la asistencia social, ya sea entre los propios miembros o a realizar obras de caridad.

Las Cofradías en la Villa Imperial de Potosí

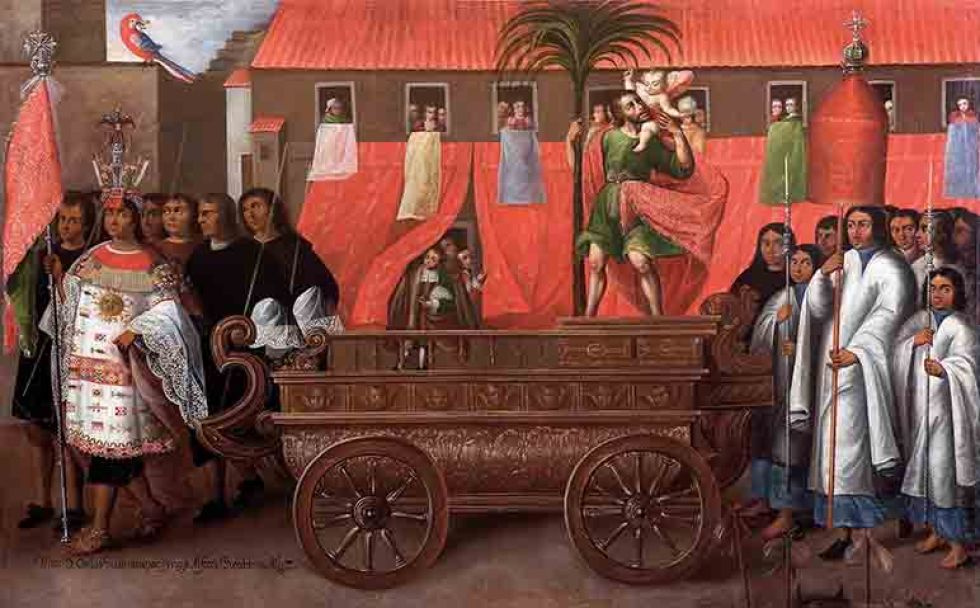

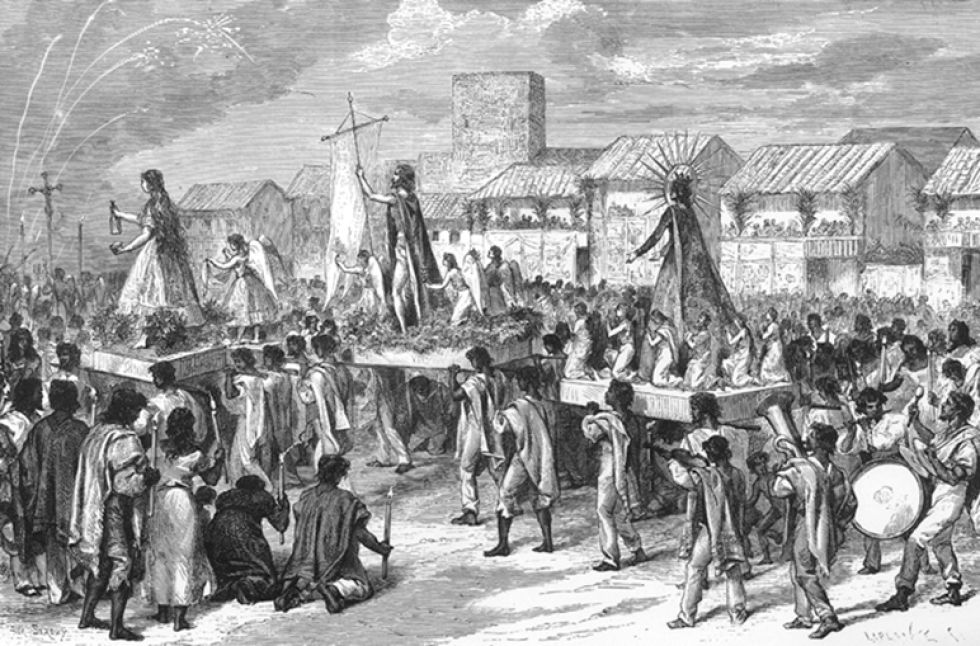

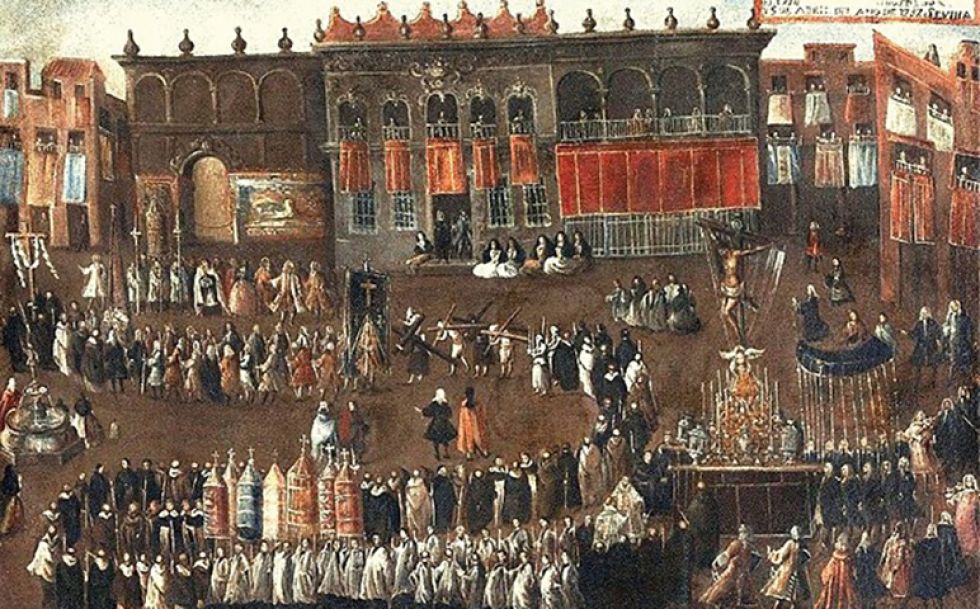

Una indicación sobre la riqueza coetánea de Potosí contiene un informe jesuítico de que más de 1.000 cofradías existían entonces y que otras más se instruían cada día y que el 22 de octubre de 1580, el día de las once mil Vírgenes, 200 cofradías salieron en procesión, “y los visitantes a estas tierras decían: que no habían visto en ninguna tierra tan buena Procesión”.

Las Cofradías de los Negros eran la del Apóstol San Pedro, el Santo Cristo de la Columna, el Ángel de la Túnica del Señor y el de la Madre de Dios de la Misericordia.

Algunas Cofradías de nuestros Templos

Cofradía de las Benditas Ánimas. - El primer día de Todos los Santos es dedicado a esta Cofradía de las Benditas Ánimas, se costea con mil pesos por cofrade, en la Iglesia Matriz.

Cofradías de la Limpia Concepción.- Creada en el Convento de los Hijos del Seráfico en el año 1597, 2 de diciembre… en el libro de registro menciona que todos los cofrades tienen que asistir a misa los días sábados. Cuenta con la bula papal de Gregorio XIII.

Cofradía del Cristo de la Vera Cruz.- al Señor se le sacaba en procesión cada viernes Santo, pero en el año 1722 los alcaldes de las distintas cofradías no quisieron sacarle este día, tomando como pretexto por no gastar en este divino culto; pero el muy reverendo Padre Guardian Fray Tomás Flores y Doña María Noriega, fervorosos mayordomos del Santo Cristo de la Vera Cruz, se determinaron sacarlo el Jueves Santo, atropellando así muchas contradicciones.

Cofradía de la Misericordia.- El Martes Santo sale una devota y lucidísima procesión de la Iglesia Mayor y de Nuestra Señora de la Misericordia, cuya cofradía estaba incorporada con el Ilustre convento fundado en dicha Matriz, el cual estaba compuesto por tres estados de persona, como son los clérigos, padres de la Compañía de Jesús y Caballeros Seculares, por cuya razón se tenía el Patronato de la Santísima Trinidad.

Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu.- Creada en el año 1601, junto con el final de la construcción del templo y convento de San Agustín , una copia de su constitución indica: “ A mayor gloria de Nuestro Señor. Copia de las constituciones y Ordenanzas aprobadas por el Gobernador de este arzobispado, que se han guardado y que actualmente se guardan por los ilustres hermanos de la nación vascongada, en el convento de San Agustín de esta Imperial Villa de Potosí, en el libro de las almas de sus hermanos difuntos”.

“Nadie ha de ser admitido en la hermandad sin que primero muestre, como es ser nacido en las provincias Vascongadas”. “o que es de padres y abuelos Vascongados”. La Patrona de la cofradía, Nuestra Señora de Aránzazu, era una representación vascongada de la Virgen María.

Cofradía de Nuestra señora de los Dolores.- Cobijada en la parroquia de Copacabana, la procesión de Nuestra Señora de los Dolores era llamada como la “Procesión Tenebrosa” porque era compuesta por hombres con Túnicas y Capirotes negros en numero de 800 a 1000, todos con hachas de tres libras . Sacaba su estandarte un azoguero diferente cada año y salía esta procesión casi a media noche del Viernes Santo, tan devota y con un silencio tal que era admirable.

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.- La imagen está en el altar superior del templo de Santo Domingo y es una de las más antiguas que se veneran en Potosí. Existen referencias a ella, por parte de los dominicos de Potosí, ya en el año 1559. Fray Vicente Bernedo la conoce y venera y Francisco Tito Yupanqui se inspira en ella para tallar la imagen que hoy se conoce como Virgen de Copacabana.

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad (de los mercaderes).- “La noche del día sábado, que se contaron 19 días del mes enero a las 20: 00 horas, unos malos hombres que eran en número de siete, forasteros, parte de ellos españoles y otros mestizos, estaban rompiendo la ventana de la sacristía de la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad que esta en la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes que daba la calle”. “Tiene esta Santa Imagen de la Soledad una devota y grandiosa Cofradía de Mercaderes ricos y por eso está bien asistida siempre con lucimiento y gastos liberalmente repartidos en sus fiestas, procesiones de Semana Santa y otras funciones entre año. Sabían, pues, aquellos hombres que la santa imagen tenía ricos blandones y frontales de plata, con otras preciosas alhajas que sus mayordomos y devotos le habían dado”.

Cofradía de Nuestra Señora de la Merced.- En los años más opulentos de esta cofradía, llegó a sumar su membresía más de 10.000 cofrades activos y la elección del prioste y los mayordomos alcanzó un cariz de competencia por estimación social que implica el reconocimiento social y económico a los ganadores.

Castellanos, catalanes y extremeños se juntaron en torno a la persona de don Mathias Anglés Lizarazu y Gortari, corregidor de la Villa Imperial y azoguero, hombre de milicia que con gran desempeño en África, llegó al Perú como válido y protegido del virrey Manuel y Santa Pau Marques, quien lo destinó a Potosí. Fue gobernador del Paraguay y gobernador del Tucumán.

Este importante personaje fundó solemnemente en la noche del 23 de septiembre de 1730 la cofradía en honor a Nuestra Señora de la Merced, institución que surgió como una agrupación social de derecho canónico para difundir la devoción de la madre de Dios, de mucho fervor religioso •

(*) Laura Leaño es presidenta de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).