Sombreros de vicuñas

La guerra, o guerrilla, de naciones surgió casi con la ciudad de Potosí, debido a las pugnas por la explotación de la plata del Cerro Rico. Los españoles se agruparon en torno a sus naciones de origen —Castilla, Andalucía, Navarra, etc.— y el más poderoso resultó ser el del actual País Vasco.

La guerra, o guerrilla, de naciones surgió casi con la ciudad de Potosí, debido a las pugnas por la explotación de la plata del Cerro Rico. Los españoles se agruparon en torno a sus naciones de origen —Castilla, Andalucía, Navarra, etc.— y el más poderoso resultó ser el del actual País Vasco. Por ello, los vascongados o vizcaínos, que eran quienes tenían la mayor cantidad de minas, conformaron un grupo que se enemistó con el resto. A este último grupo se plegaron los criollos. Los bandos, entonces, eran los vascos contra el resto de España. Al enfrentamiento permanente y prolongado entre estos grupos se llamó “guerra de vicuñas y vascongados”.

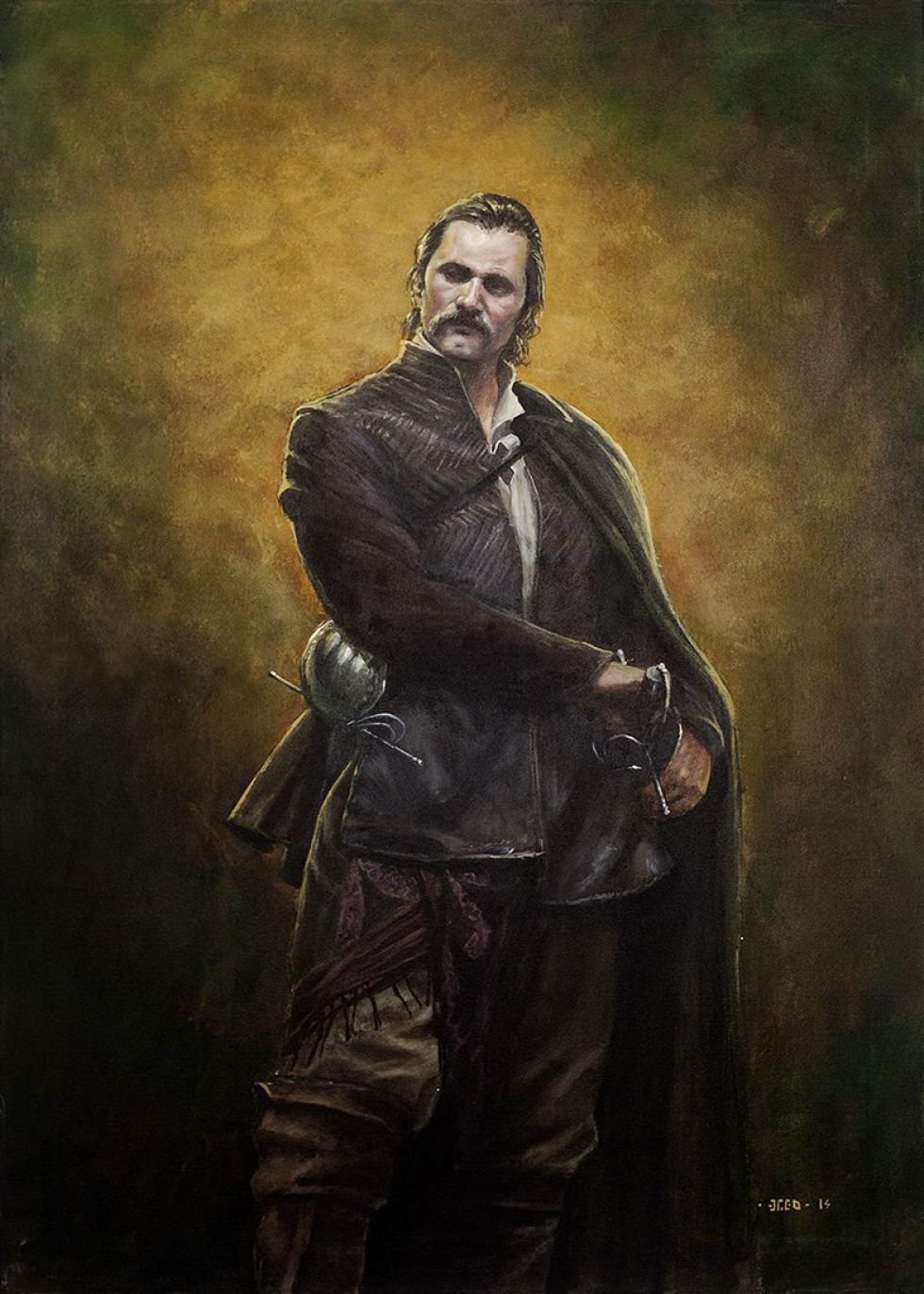

Durante décadas, los potosinos veneraron como a su máximo héroe a José Alonso de Ibáñez, un personaje de quien se contaba que fue capitán de los vicuñas en la guerrilla de naciones.

Es, literalmente, un personaje de novela. Se dice que se sublevó contra los españoles en 1612, concretamente contra los vascongados, y que los desafió al extremo de cabalgar en un acto público con un escudo en el que estaba una espada ensangrentada y la leyenda “por la libertad se derrama”.

Traicionado por un barbero de apellido Jaramillo, fue detenido y ejecutado el 15 de mayo de 1617 por orden del corregidor Rafael Ortiz de Sotomayor pero, poco después, su viuda, Leonor de Vasconcelos, persiguió a la autoridad y, vestida de hombre, vengó la muerte de su marido.

La romántica historia cautivó por años, y no sería exagerado decir siglos, hasta que investigadores como Mario Chacón Torres y Alberto Crespo Rodas investigaron al personaje y pusieron las cosas en su sitio. Su verdadero nombre fue Alonso Yáñez, un soldado que conspiró contra los españoles en 1611 y fue ejecutado en enero de 1612. “Así le llaman, sin excepción, los papeles de la época y no Alonso de Ibáñez”, dice, taxativamente, Crespo.

La conspiración de Yáñez es considerada importante y, aunque las refriegas entre las naciones españolas datan de los primeros años de Potosí, los disturbios mayores, que los historiadores coinciden en llamar “guerra” o “guerrilla urbana”, comenzaron en 1622; es decir, nueve años después de su muerte. El nombre genérico de “guerra de vicuñas y vascongados” data también de ese año porque, si se revisa escritos de fechas anteriores, no se encontrará referencia al denominativo “vicuña” que fue otorgado a los integrantes de los bandos que no correspondían a la nación vizcaína.

Arzáns mismo lo explica en los “Anales…” de 1622: “En este mismo mes de junio, habiéndose juntado todos los andaluces, criollos y estremeños en casa de Diego Sambrana, determinaron las últimas resoluciones: nombraron 12 capitanes para 200 soldados, que tenían alistados; y dieron orden los andaluces y estremeños a los criollos para que, a cara descubierta, aniquilasen a los vascongados, prometiendo los ricos ayudarlos con todo; y yo imagino fue quererse asegurar los estremeños y andaluces, y arriesgar a los criollos como al fin lo ejecutaron; pues de 200 soldados, los 150 eran criollos; pero no quedaron seguras las cabezas poderosas de estremeños y andaluces, que después les quitaron sus soldados criollos mucha suma de plata, que guardaban; porque se retiraron dejándolos en peligro; y también quitaron a muchos la vida”. Aquí encontramos algunas claves sobre la relación entre las naciones españolas rivales de los vascongados y los criollos; es decir, los hijos de españoles nacidos en Potosí. Como se ve, era de subordinación por cuanto estos últimos eran prácticamente “carne de cañón”. Enseguida, el cronista agrega que “acordaron en esta junta de ponerse todos los soldados sombreros de lana de vicuña para conocerse; y por estos sombreros los llamaron Vicuñas en la Historia”. Y, si cupiera alguna duda, a continuación viene este párrafo: “después de esta junta, el día 10 de junio de este año, se comenzó la guerra con mil traiciones lastimosas, y atrocidades, como ya queda apuntado”.

La “Historia de la Villa Imperial de Potosí” da más datos sobre lo resuelto en esa junta: “Los capitanes fueron Domingo Martín, Juan Lazo, Francisco de Soto, Domingo Márquez, don Pedro Gallegos, Andrés Zarzo (a este le llamaban el Pastor), don Francisco castillo el mozo, don Fernando Bermúdez Moreira, Pedro Sayago, Diego de Alberca y Diego Vásquez”. En otro detalle a tomar en cuenta, apunta que encomiendan “para cronista de los sucesos de esta guerra a Juan Sobrino en verso, y a nuestro capitán Pedro Méndez en prosa, que nunca tal nombraran pues esto fue causa de su perdición, dejando su verdadera y bien investigada historia sin acabarle…”. Y más adelante refiere lo que nos interesa en este punto: “Dispuesto lo más necesario, acordaron de que todos se llamasen castellanos aunque eran de diferentes naciones. Acordaron también de ponerse todos sombreros de lana de vicuña de la más encendida, y cintas nácares por divisa con flecos de la misma lana delgadamente hilada para conocerse. Por estos sombreros los llamaron vicuñas”.

La fecha del inicio de la guerra es clara: 10 de junio de 1622, aunque su antecedente es la muerte de uno de los más odiados vascongados, Juan de Urbieta. “Las primeras luces de la madrugada del 8 de junio de 1622, alumbraron, tendido en media calle, frente a la casa de Francisco de Oyanume, como si hubiera sido un desafío, el cadáver de Juan de Urbieta, atravesado a estocadas. Los Vicuñas habían escogido como portador inanimado e inerte de su reto a un capitanejo belicoso, reputado por sus atropellos y osadías”, señala Crespo. Este historiador menciona Gabriel Gómez de Sanabria como otro cronista que refiere la muerte de Urbieta: “amaneció en una calle de Potosí muerto San Juan de Urbieta, vascongados, segadas las manos y con otras señales de crueldad de los homicidas, y si bien tenía hecho en vida por qué fenecerla de aquella suerte, el repentino golpe se sintió por la nación amargamente”.

Para cuando sucedieron estas cosas, Alonso Yáñez ya estaba muerto. Por tanto, mal puede decirse que haya sido capitán de los vicuñas.

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

(**) Este artículo es un extracto resumido de una parte del libro “Literatura y Coloniaje”, recientemente publicado. •

Referencias

ARZÁNS, Bartolomé. 1872. Anales de la Villa Imperial de Potosí. Imprenta de A. Franck (F. Vieweg). París.

ARZÁNS, Bartolomé. 1730. Historia de la Villa Imperial de Potosí, riquezas incomparables de su famoso cerro, grandezas de su magnánima población, sus guerras civiles y casos memorables. Manuscrito en la Biblioteca de Real Palacio. Madrid.

CRESPO Rodas, Alberto. 1997. La guerra entre vicuñas y vascongados, Potosí 1622-1625. Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre.

“Es una coincidencia extraña que en los primeros movimientos de la guerra de la Independencia, en el Alto Perú, el sombrero de vicuña sirviese también de contraseña a los patriotas”.

(Vicente de Ballivián y Roxas, 1872)