Boticarios de altura

La vida social del pasado fascinante de Potosí generalmente no está escrita en libros.

La vida social del pasado fascinante de Potosí generalmente no está escrita en libros. Algunos comentarios se publicaron en los escasos periódicos que circulaban a principios del siglo pasado; sin embargo, es importante rescatar “la tradición oral”, saber lo que en una época pasada fue algo corriente, que no llamaba la atención. Muchos años después resulta novedoso, especialmente para las generaciones actuales.

Bolivia es uno de los países más olvidados y atrasados en todo el continente; por lo tanto, la medicina no presentaba actualizaciones, menos adelantos científicos a la par de otros países del continente europeo.

En el pasado se utilizaba la denominación de BOTICA para las actuales “farmacias”. Las “boticas” eran los lugares donde se expendía medicinas y también se las preparaba. Eran medicamentos que curaban los males que sufrían los ciudadanos de ese entonces. El denominado “boticario” era una persona que atendía un laboratorio surtido de medicamentos variados. Los boticarios hacían el papel de “alquimistas” de la Edad Media, utilizaban instrumentos extraños que no conocía la gente común.

En los primeros años de la época colonial, en la Villa Imperial de Potosí, como en otras ciudades de los virreinatos españoles, no existieron reglamentos ni leyes que protegieran la salud pública, debido a que para los españoles era más importante la explotación de las minas de plata que ocuparse de la salud pública. De todas maneras, se establecieron las primeras “tiendas” de boticarios, donde expendían medicinas y pócimas en base a hierbas. Con el paso del tiempo, esas “tiendas” se denominaron “boticas” con su propio reglamento y licencia de funcionamiento. La tarea del boticario alcanzó una posición que, para ejercerla, era necesario contar con conocimientos de química y biología.

Sabedores de la creación de “boticas”; se fundaron cátedras de medicina en las Universidades de San Francisco Xavier de Chuquisaca y San Marcos de Lima, con el fin de intercambiar conocimientos de las bondades curativas de algunas plantas denominadas medicinales. La inspección de las boticas fue desempeñada por jueces en representación del gobernador. Durante todo el periodo colonial, la salud pública estuvo depositada en manos de algunos médicos y en gran manera de los boticarios, lo cual no impidió que se ejerciera empíricamente la medicina. De tal forma, la ciudadanía de la Villa vivió al arbitrio de los boticarios, no solo por la calidad de las drogas que expendían, sino también por su mala preparación, desconocimiento o equivocación.

Era obligación de cada boticario llevar un libro donde anotaran los ingredientes y modo de elaboración de los remedios, y a aquellos que no cumplían se les imponía severas sanciones. Varias veces los boticarios cometieron errores que les costó la vida a los enfermos, las más de las veces no había cura eficaz para muchos males e incluso en la presente época contemporánea aún no existen soluciones curativas para la silicosis (mal de mina) que atacaba a los mitayos que trabajaban en el Cerro Rico de Potosí. Este mal continúa matando a los mineros de empresas y cooperativas. Durante la colonia, los indios que trabajaban en los ingenios mineros tenían contacto con el azogue (mercurio), utilizado para la purificación de la plata (lixiviación). Los aborígenes contraían la enfermedad del saturnismo: el mercurio líquido contaminaba la sangre y corroía los dientes y huesos. Las crónicas cuentan que en la época colonial los indios se arrastraban en las calles de la Villa sufriendo con este mal. El mercurio utilizado en la minería es un poderoso neurotóxico que causa una variedad de síntomas crónicos y deformidades congénitas. Los síntomas neurológicos incluyen temblores y pérdida de memoria. En el presente, la industria minera en Potosí utiliza el mercurio y los mineros están constantemente expuestos a este mal llamado desde la época colonial el demonio de azogue.

Las boticas se establecieron también en los hospitales y los conventos. Los religiosos de la Orden de San Juan de Dios, fundaron un Hospital en la Villa: se encontraba en el actual edificio de calle Millares (facultad Técnica de la Universidad Autónoma Tomás Frías) y la orden religiosa de los betlemitas también era de médicos que fundaron otro hospital en el mismo convento. Uno de los pabellones donde se encontraban hospitalizados los enfermos con silicosis (mal de mina) tenía colindancia con la calle de las Siete Vueltas, actual calle Junín. En esta calle angosta que separa los muros del edificio de la Basílica Catedral, se relata que se escuchaba los lamentos de los mitayos enfermos con silicosis, y el vulgo de la antigua Villa Imperial lo denominó la Calle de la Pulmonía (pulmonía es otra denominación que recibe la enfermedad de la silicosis). En la actualidad, el antiguo templo de los betlemitas se convirtió en el teatro Omiste y el antiguo convento hoy fue transformado en el Colegio Nacional Pichincha.

En los conventos no faltaron las enfermerías con sus boticas, que eran atendidas por las religiosas quienes preparaban fórmulas y remedios para erradicar cualquier malestar por medio de jeringas, balanzas, frascos y hornos. Cada semana se elaboraba una lista de los ingredientes más utilizados como el carbón, vino, aguardiente, miel y azafrán. En el convento de Santa Teresa, orden religiosa de las carmelitas, hasta el día de hoy permanece una tradición de la colonia: aún se expende el remedio denominado Agua Carmelitana, remedio para los que sufren del corazón, también el remedio llamado Agripa, infalible para curar a los bebés de los males del estómago. La receta para su preparación tan solo es conocida por las monjas de claustro de este convento.

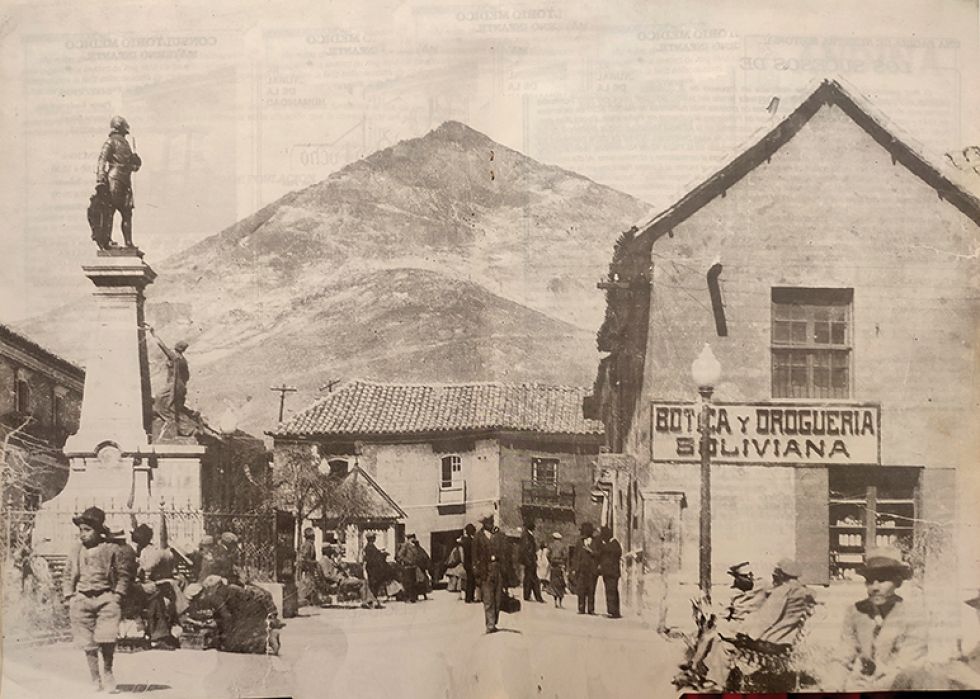

Volviendo con los boticarios de la colonia, que tenían sus vampiros que los llamaban sangradores, cuyo oficio era volver polillas a los enfermos, les sacaban la sangre de acuerdo a las indicaciones del médico. Transcurriendo ya el siglo XIX, las boticas se identificaban por el nombre del boticario, por ejemplo, en el año 1886, existía la “Droguería y Botica del Dr. Isaac Vidaurre” situada en la calle Padilla Nº 50. Se puede leer en documentos del año 1873 que existió una botica que estuvo situada en la esquina del templo San Juan de Dios; denominada “Sol de Septiembre” que entre los remedios que ofrecía, ofrecía en una publicidad del periódico la “zarzaparrilla de Bristol”, “gran reconstituyente y purificador de la sangre, cura a los anémicos”. Por no quedar atrasado, el doctor José María Lira fundó en 1882 la “Botica y Droguería Boliviana”, situada en la Plazuela Pichincha, agregando sus títulos de “Doctor en Medicina, Cirugía y Farmacia” •

(*) Cristóbal Corso Cruz es Presidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”.

Nota del editor

Uno de los documentos más antiguos respecto a boticarios es un acuerdo del cabildo secular de Potosí por el que se nombra boticario del hospital de la Villa a Diego de Rivera.

El acuerdo es conservado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y lleva fecha del 16 de junio de 1586.

Al año siguiente, el 12 de diciembre de 1587 se nombra otro boticario, Francisco de Castro.