Derechos Humanos, en quechua

Ahora la gente del pueblo o cultura quechua de Bolivia podrá conocer mejor y ejercer los derechos universales a los que tiene derecho, ya que los 30 artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron traducidos del español al quechua.

Ahora la gente del pueblo o cultura quechua de Bolivia podrá conocer mejor y ejercer los derechos universales a los que tiene derecho, ya que los 30 artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron traducidos del español al quechua.

Según datos del último censo en Bolivia, el quechua es la lengua indígena más hablada, con 1.555.641 hablantes mayores de 15 años, o sea un 30,7% del total de habitantes.

En nuestro país, la lengua quechua se ubica territorialmente en los Departamentos del occidente del país, especialmente en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y en zonas de colonización en Santa Cruz.

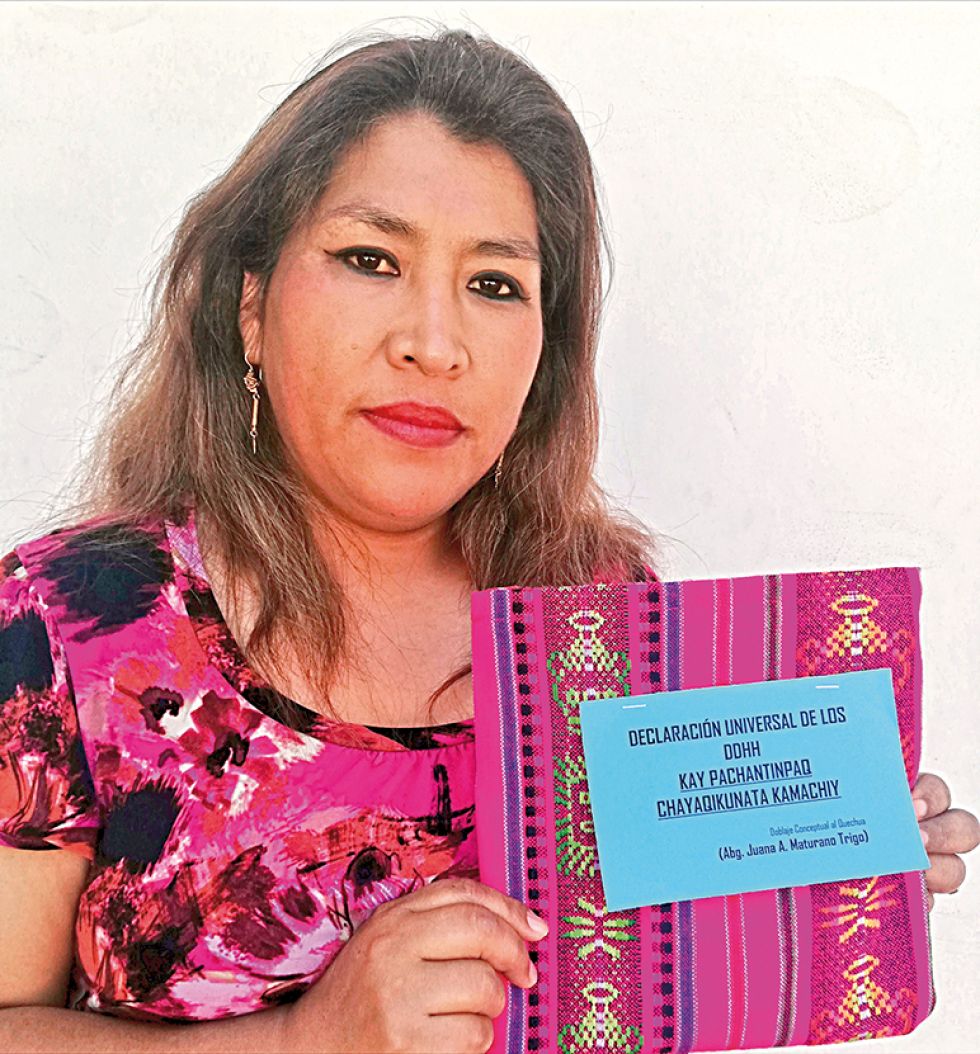

La abogada constitucionalista y activista en derechos humanos Juana Maturano, exrepresentante departamental del Defensor del Pueblo en Chuquisaca, es la gestora de la traducción de los 30 artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos del español al quechua.

Cabe recordar que Maturano formó parte del equipo de traducción de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007.

Siendo comunicadora social y activista de Derechos Humanos (DDHH), está plenamente convencida que comunicar en el mismo idioma es fundamental para hacer conocer en qué consisten los derechos y cómo se ejercen; dice que la gente entiende mejor en su propio idioma.

Hace hincapié en que la Declaración Universal de DDHH es la base de todas las demás normativas sobre la regulación de derechos humanos en cada Estado y mucho más en el nuestro.

Otra motivación que tuvo para hacer la traducción es que la gente conozca sus DDHH, ya que no se puede exigir el cumplimiento de algo que no se conoce.

“No es la primera vez que realizo un trabajo así, también traduje la Declaración de los DDHH para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas con un equipo de colegas, en la época de la Asamblea Constituyente”, indica.

Presentación en redes sociales

La Declaración Universal de los DDHH traducida al quechua se presentó recientemente mediante las redes sociales.

Un grupo de amigos, con los que Maturano comparte cierta ideología sobre DDHH y justicia social, quería sacar productos audiovisuales expresados por diferentes personas artículo por artículo, aprovechando las bondades de la tecnología, para socializarlos y demostrar que el quechua está vigente en diferentes espacios.

Aclara que el quechua no solo se reduce a los pueblos originarios indígenas campesinos, sino que también se habla en otros estratos, como los profesionales, donde se conoce y se habla ese idioma cuando hay oportunidad.

No obstante, no fue posible hacerlo por falta de recursos económicos, ya que el trabajo que hacen es totalmente voluntario. “Yo no cobré por el trabajo que hice”, asegura Maturano.

Sin embargo, el documento de DDHH fue valorado por la Fundación Paz y Desarrollo y gestionó su publicación y difusión mediante la gobernación de Chuquisaca con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Maturano explica a ECOS que la traducción no se hizo para un documento escrito, sino para una expresión verbal y oral, tomando en cuenta que la traducción de un idioma nativo al español no es literal sino se traduce como se habla y como se entiende.

“No nos interesa mucho mantener un quechua puro tomando en cuenta términos que la población no entenderá; por tanto, el mensaje no será fluido. Por esa razón, la traducción no es para un texto escrito sino para que sea expresado de forma oral”, reitera.

Maturano piensa que esta traducción puede servir como ejemplo para que el documento universal de DDHH pueda traducirse a otros idiomas nativos que se habla en Bolivia.

Dice que, tomando en cuenta que Bolivia dio un salto cualitativo en la participación protagónica de los pueblos indígenas en la construcción del proceso del Estado plurinacional, toca poner en el sitial que corresponde al idioma quechua.

Vulneración de derechos humanos

Según Maturano, son varios DDHH de la cultura quechua que se vulnera; por ejemplo, el primer derecho humano universal dice que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, sin embargo, el derecho a la libertad siempre fue vulnerado en diferentes escenarios.

La discriminación es una consecuencia de que los pueblos indígenas no ejercen el derecho a la libertad, ya que una persona libre tiene derecho al tránsito, libertad de vestir y de hablar, entre otros.

Otro ejemplo, es que, pese a que en Bolivia se incorporó el idioma nativo en las instituciones públicas, muchas veces solo se cumple como un requisito, porque los funcionarios no se comunican en ese idioma nativo con los integrantes de los pueblos indígenas.

“Los trabajadores del Estado, que son los funcionarios públicos, no están respetando ni haciendo un trabajo en ese sentido. Hay muchas vulneraciones y limitaciones al ejercicio de los derechos. Una muestra clara es la discriminación que sufren los pueblos indígenas, y más aún las mujeres, por ser indígenas, por tener un idioma nativo, por vestir diferente, eso les hace visibles y provoca que sean objeto de discriminación”, mantiene.

No obstante, este proceso de implementación que tiene sus dificultades está avanzando. “Pedir a las autoridades e instituciones del Estado boliviano de que avancemos antes de retroceder, sobre todo con la revalorización de nuestras culturas y raíces bolivianas, que son tan ricas y además nos hacen fuertes como país”, asevera.

Los interesados en acceder al documento universal de DDHH traducido al quechua pueden comunicarse con Maturano. La única condición que pone es que se respete la autoría de la traducción. “El objetivo es difundir, que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, concluye la exrepresentante departamental del Defensor del Pueblo •

Humberto Guarayo, líder de la Nación Yampara

“Quisiera ver la traducción que hicieron de todos los artículos producidos en quechua. Pienso que está bien, son procesos que deben ir avanzando. En sí, los pueblos indígenas tienen su propio idioma y es mucho más entendible y comprensible cuando un texto está en su propio idioma.

Ayudará a la comprensión sobre los derechos humanos que se tienen estipulados en la normativa, de ese modo podemos transversalizar, conocer y después aplicar. Lo importante es socializar para comprender de qué modo nos podemos empoderar con los derechos, esto podría facilitar a las comunidades indígenas quechua hablantes”, sostiene.

Hay otra Declaración Universal de Derechos Humanos, traducidos del español al quechua

Mamerto Torres, profesor quechuólogo da a conocer a ECOS que en los años 80 fue parte del Taller de Investigación y Formación Académica y Popular, donde también estaban Luis Ríos Quiroga, Orlando Tapia, Ignacio Mendoza y otras personalidades.

Entre 1985 y 1986, Torres (de Tarabuco) junto con el docente Primitivo Nina Llanos (de Betanzos), se dieron la tarea de traducir de forma escrita la Declaración de los Derechos Humanos, del español al quechua.

El trabajo fue coauspiciado por la oficina de Derechos Humanos de Sucre, que por entonces estaba a la cabeza de su ejecutivo, Roberto Peñarrieta. Dice que el texto circuló, pero piensa que pocos se enteraron.

Sobre la reciente traducción del documento universal de DDHH al quechua, declara que se trata de un manifiesto universal que no solo es para asalariados, proletarios y obreros, sino para todos; entonces, vale la pena hacerlo.

Lo que sí recomienda el experto “es que el traductor no se fije en las palabras sino en los conceptos; los paradigmas varían de un idioma a otro y de una palabra a otra. Hay que tener mucho cuidado, no es traducir por traducir”, recomienda.