Sin Año Nuevo Andino

La mayor prueba de que el “Año Nuevo Andino” no existía en tiempos de los incas, ni antes, es la diferencia de conceptos entre el calendario en Europa y el recuento del paso del tiempo entre los pueblos andinos.

La mayor prueba de que el “Año Nuevo Andino” no existía en tiempos de los incas, ni antes, es la diferencia de conceptos entre el calendario en Europa y el recuento del paso del tiempo entre los pueblos andinos.

Un detalle poco conocido es que el calendario que llegó con los invasores españoles no era el actual, denominado gregoriano, sino el anterior, que se llamaba juliano por haber sido establecido por Julio César en el año 46 AC. En este, el año comenzaba en el mes de Januarius, que estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, que así, se lo asociaba con los inicios y los finales, así como con las transiciones. Este mes había sido ubicado después del solsticio de invierno, pero en Europa, que es el equivalente al actual diciembre.

El primer contacto entre Europa fue en 1492 mientras que los españoles llegaron a México en el año que hoy conocemos como 1512 y al Perú aproximadamente en 1524. Para estos tiempos, el calendario gregoriano, que es el actual, no existía, ya que comenzó a implementarse recién a partir de 1582. Por lo tanto, hasta antes de ese año, ni siquiera los europeos tenían tan clara la figura del calendario como para poder homologarla con los calendarios americanos.

Calendarios andinos

Los pueblos andinos calculaban el paso del tiempo de dos maneras: astronómica, que se basaba en la posición de la tierra respecto al sol y la luna, y agrícola, puesto que necesitaban sembrar y cosechar de la manera más exacta posible en un ambiente, como el de la puna, que era más hostil para los cultivos.

La mayoría de los cronistas coloniales admitieron que los incas tenían cuatro fiestas principales: el Capac Raymi, el Situay, el Aymoray y el Inti Raymi, mientras que el historiador Pablo Quisbert dice que “en el mundo andino se tomaba particular importancia de los dos solsticios y los dos equinoccios”. Como tenían conocimientos de astronomía, sabían qué eran los solsticios y ubicaron el de invierno en junio, al que le dedicaron el Inti Raymi y al de diciembre llamaron Capac Raymi.

Aunque su obra es tardía respecto a los cronistas, pues corresponde al siglo XVIII, Jean-Francois Marmontel apuntó, en 1777, que “el primero de los Incas, que fue fundador del Cuzco, instituyó, en honor del Sol, cuatro fiestas que correspondían á las cuatro estaciones del año, pero que recordaban al hombre unos objetos aún más interesantes, á saber: el nacimiento, el matrimonio, la paternidad y la muerte”. Agregó que “la fiesta del nacimiento era la que se celebraba el mismo día que la del Sol”, así que podría decirse que marcaba un inicio, pero no dio fecha, ni mes.

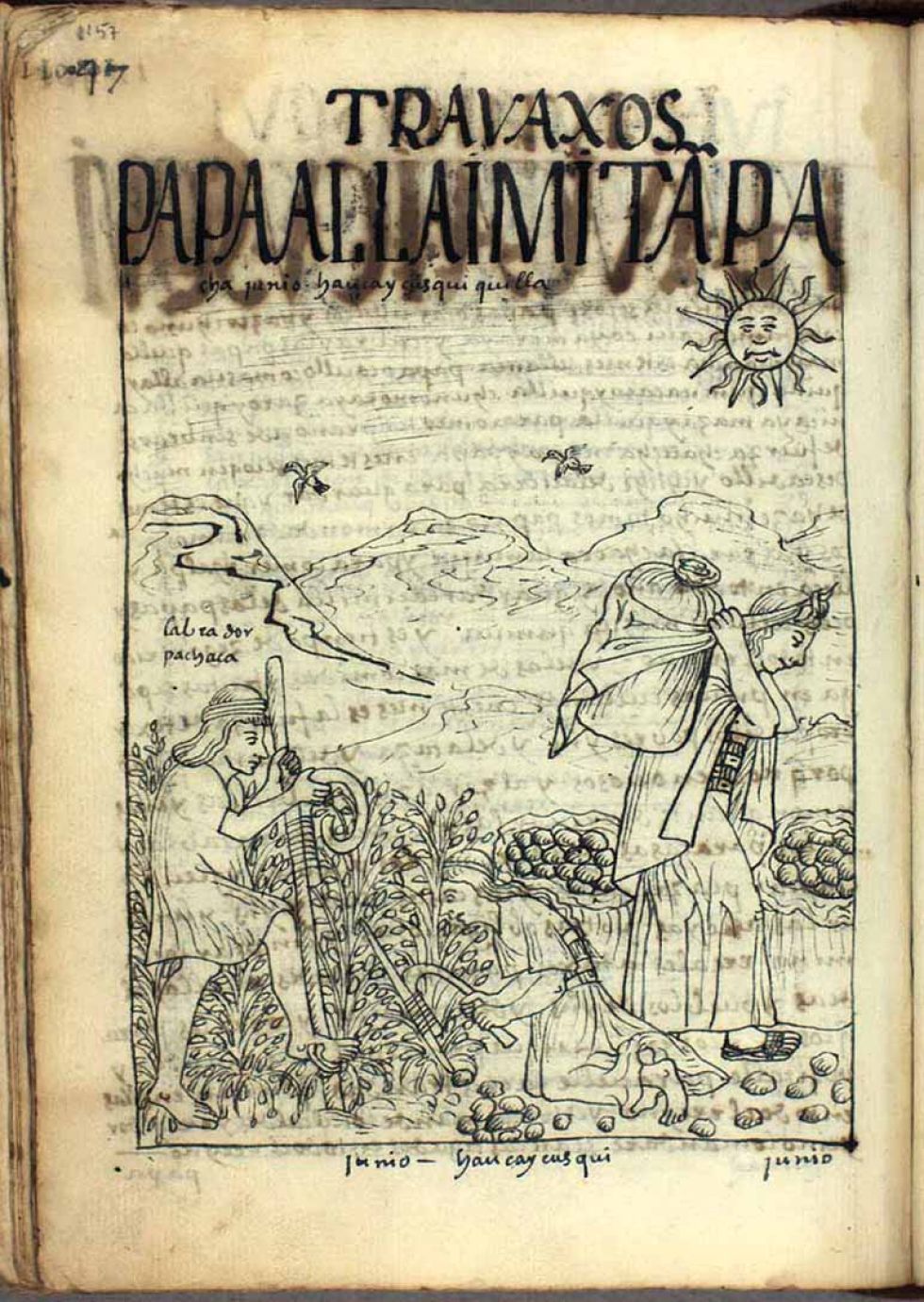

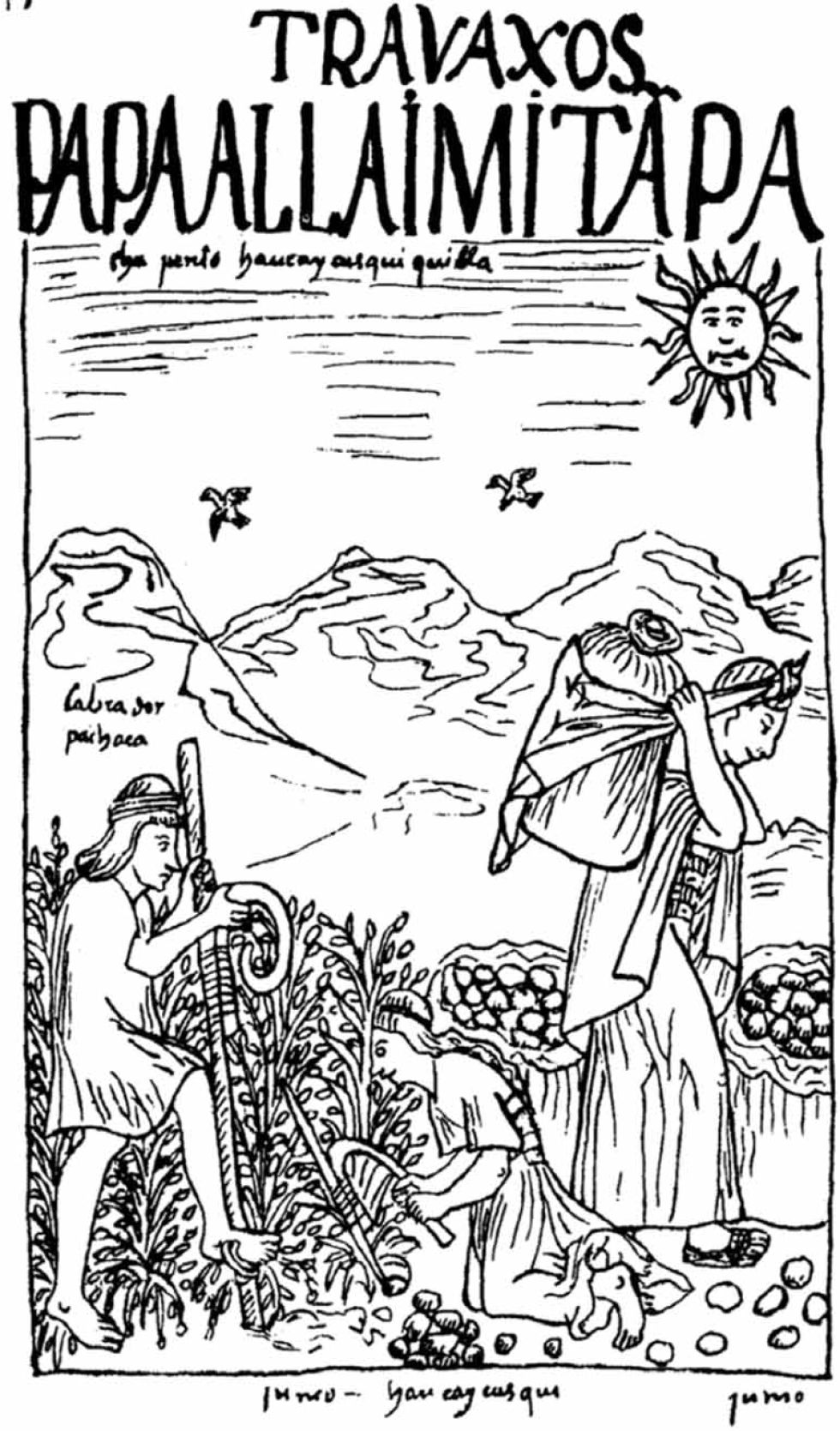

¿Cuál era la fiesta más importante? Pedro Cieza de León, que escribió una de las primeras crónicas (1553) habló de la Hatun Layme, Hatun Raymi o gran fiesta, pero señaló que “esta fiesta se celebraba por fin de agosto, cuando ya ellos habían cogido sus maizales, papas, quinuas, oca y las demás semillas que siembran”.

Inti Raymi

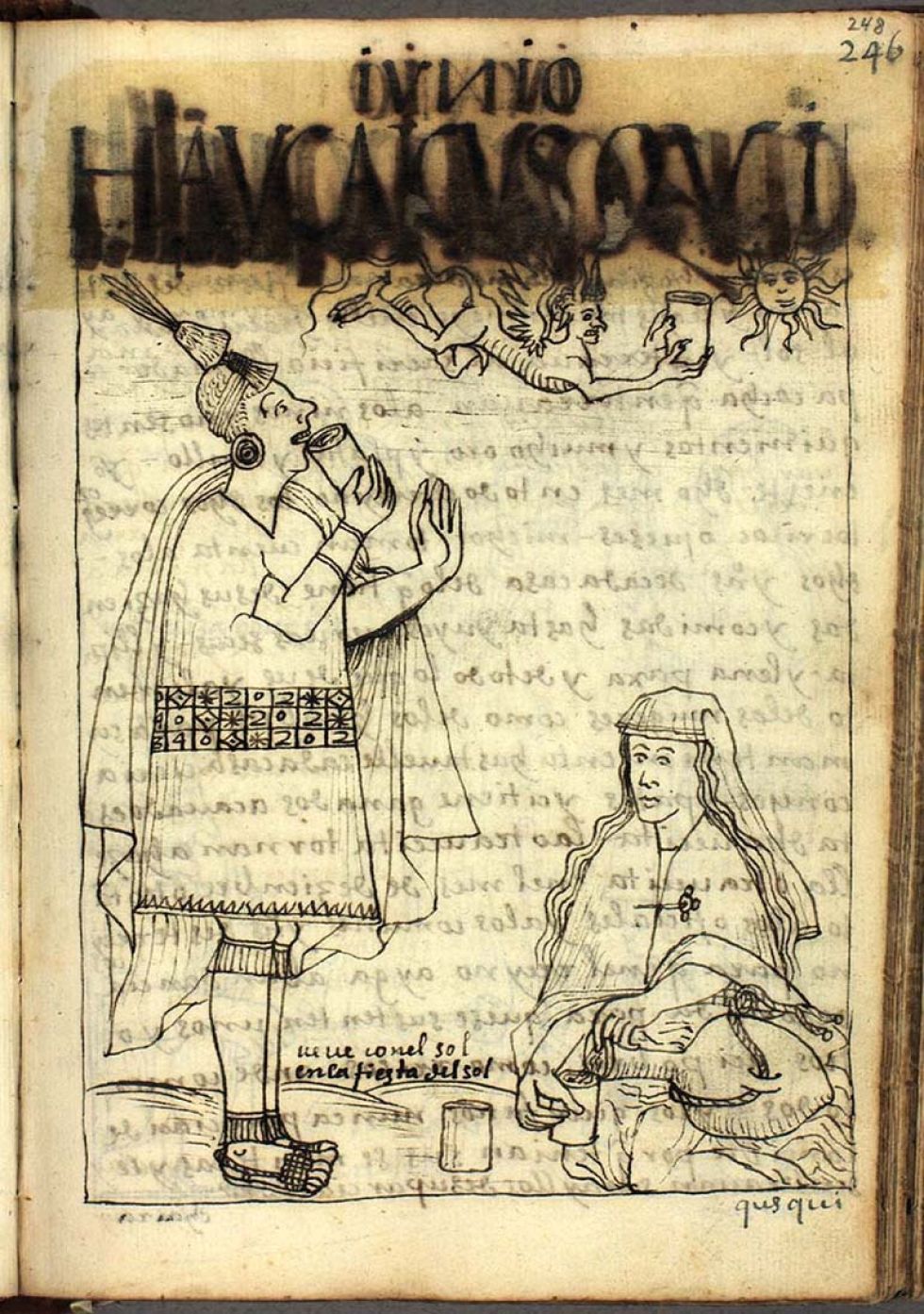

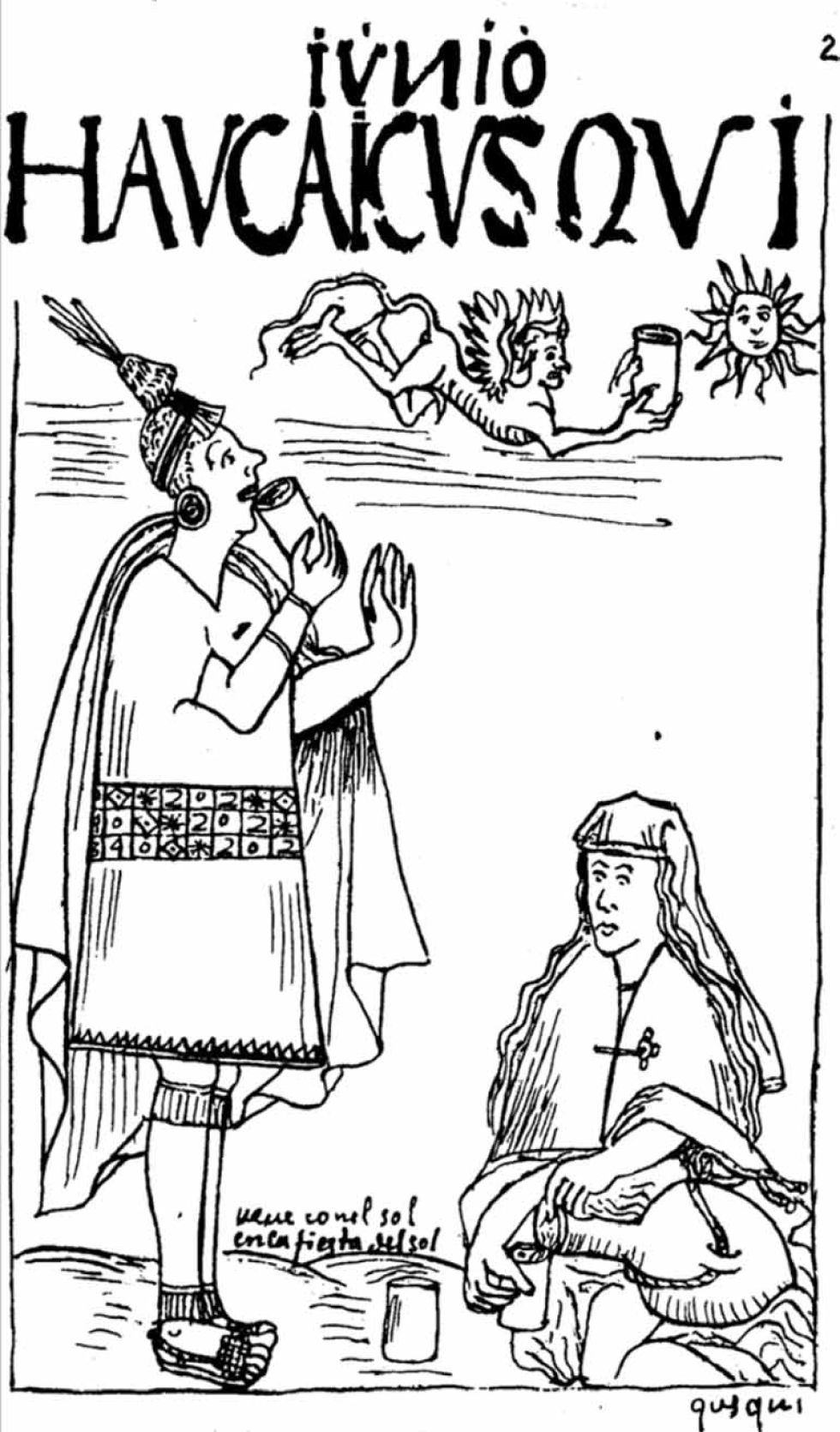

Como la primera parte de su obra se publicó en 1609, no cabe duda que la principal fuente respecto al Inti Raymi fue el Inca Garcilaso de la Vega que, tan tempranamente, dio a conocer que “entre cuatro fiestas que solemnizaban los Reyes Incas en la ciudad del Cozco, que fue otra Roma, la solemnísima era la que hacían al Sol por el mes de junio, que llamaban Intip Raymi, que quiere decir la Pascua solemne del Sol”. Aquí tenemos, entonces, un mejor dato, junio, pero, por una parte, Garcilaso no dice que el año comenzaba en ese mes y, por otra parte, apunta que la fiesta se celebraba “pasado el solsticio de junio”; es decir, después del 21 de ese mes.

Y es que, si bien hay coincidencia al referirse a la importancia del Inti Raymi, no existe consenso respecto a cuándo se celebraba la fiesta. Así, Juan José Vega y Luis Guzmán Palomino apuntan que uno de los cronistas que tuvo el nombre de Cristóbal de Molina, el almagrista, “vio celebrarse el Inti Raymi de 1535 en el mes de abril” mientras que su tocayo, el cuzqueño, ubicó la fiesta en mayo.

Más aún, más de un cronista llegó a asimilar esta fiesta con la del Corpus Christi, que tiene fecha movible. Es el caso de Juan Polo de Ondegardo y Zárate quien escribió que “el séptimo mes que corresponde á junio se liama Aucay cuzqui, Intiraymi, y en él se hazía la fiesta llamada Intiraymi”, pero más adelante agregó que “esta fiesta cae quasi al mismo tiempo que los Christianos hazemos la solemnidad de Corpus Christi, y que en algunas cosas tienen alguna apariencia de semejança”.

Vega y Guzmán ratifican esto al señalar que “no existe sustento documental alguno para afirmar que el Inti Raymi inkaico tuvo su ‘jornada principal’ el 24 de junio; la fecha principal variaba según se presentaba el solsticio, y era movible como lo es aún hoy la festividad cristiana del Corpus Christi”.

De hecho, uno de los pocos —si no el único— cronistas que afirmó que el año de los andinos comenzaba con el Inti Raymi fue Cristóbal de Molina, el cuzqueño: “Y así se acavava el año por la horden dicho y bolvía al mes de mayo enpeçando la fiesta del Sol”; es decir, él afirmaba que la fiesta, y el inicio del nuevo año, era en mayo.

Otros cálculos

Hasta 1582, cuando recién comienza a implementarse el calendario gregoriano, la confusión debió ser tal que fueron pocos los cronistas que se atrevieron a hacer calendarios u homologar los meses con los incaicos. Entre los que lo hicieron (ver cuadro) existen pocas coincidencias como, por ejemplo, el capac Raymi que Guamán Poma de Ayala ubica en enero, Cristóbal de Molina en noviembre y Polo de Ondegardo en diciembre.

Guamán y Polo coinciden con el Coya Raymi, en septiembre, y el Aya Marca, en noviembre, mientras que el que más difiere de todos es Juan de Betanzos, que, con excepción de octubre, al que llama omaraimiquis, tiene nombres diferentes para todos sus meses.

Por ello, no son pocos los investigadores que advierten que no es conveniente hacer homologaciones o intentar asimilar el calendario gregoriano, que es europeo, con el que manejaban los pueblos andinos. La antropóloga Pascale Absi hace varias preguntas al respecto: “¿de que se trata cuando hablamos de año nuevo respectivamente a las sociedades prehispánicas?: ¿el principio del año agrícola?, ¿el momento en el que el Inca abre las chacras?, ¿algo ligado con un culto solar? No se debe olvidar que el calendario incaico era lunisolar; entonces, ¿qué hacemos con la luna?

La conclusión inequívoca es que no hubo un “Año Nuevo Andino” y el cronista más claro de todos fue Guamán Poma de Ayala, que escribió que el año nuevo comenzaba en enero. Pero él dejó, además, algo inquietante, en la página 249, en la que habla de junio: “este mes hacían la moderada fiesta del Inti Raymi y se gastaba mucho en ello y sacrificaban al sol. Y enterraba al sacrificio llamado capac ocha que enterraban a los niños inocentes quinientos y mucho oro y plata y mullo”. Es decir… había sacrificios humanos y nada menos que de niños •

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

Los raymis en Potosí

Polo de Ondegardo coincidió con otros datos de Guamán Poma de Ayala y uno de ellos fue ubicar el Capac Raymi en diciembre: “la primera fiesta y mes principal de todas era, la que llamauan Cápacraymi: que se hazía en el primer mes del Año que era diciembre”.

Pero, además, el cronista vio celebrarse ambas fiestas en Potosí; es decir, el Capac Raymi (al tiempo de sembrar) y el Inti Raymi (en Corpus Christi). Esto es lo que se lee en su obra:

“También aunque no sea por la misma orden ni por el mismo tiempo, vsan en muchas partes, especialmente en Potosí, y en las tierras al rrededor, hazer la dicha fiesta llamada raymi, al tiempo de sembrar, y también por Corpus Christi vistiéndose y comiendo y beuiendo y baylando, y haziendo diferentes sacrificios al modo antiguo”.

Los meses de los cronistas

|

MES |

GUAMÁN POMA DE AYALA |

CRISTÓBAL DE MOLINA |

POLO DE ONDEGARDO |

JUAN DE BETANZOS |

|

Enero |

Capac Raymi |

Atun Pucuy |

Camay |

Coyquis |

|

Febrero |

Paucar Uaray |

Pacha Pucu |

Hatun Pucuy |

Ccollappoccoyquis |

|

Marzo |

Pacha Pucuy |

Paucarguana |

Pacha Pucuy |

Pochopoccoyquis |

|

Abril |

Ynca Raymi |

Ayriguay |

Atihuáquiz |

Ayrihuaquis |

|

Mayo |

Hatun Qusqui / Aimorai |

Haucay Llusque |

Hatun Qusqu Raymoray |

Aymorayquis Quilla |

|

Junio |

Haucay Qusqui |

Cauay / Chahuarhuay |

Aucay Cusqui / Intiraymi |

Hatun Cosqui Quillan |

|

Julio |

Chacra Conacuy |

Moronpasa Tarpuiquilla |

Chahua Huarquis |

Cahuarquis |

|

Agosto |

Chacra Yapuy |

Coyaraymi |

Yapaquiz |

Capacsiquis |

|

Septiembre |

Coya Raymi |

Omac Rayina |

Coya Raymi |

Cituarquis |

|

Octubre |

Uma Raymi |

Ayamarca Raymi |

Homa Raimi Puchayquis |

Omaraimiquis |

|

Noviembre |

Aya Marcay |

Capac Laymi (*) |

Ayamarca |

Cantarayquis |

|

Diciembre |

Capac Ynti Raymi (**) |

Camayquilla |

Capac Raymi |

Pucuy Quillaimi |

(*) En el texto aparece “Laymi”, aunque lo más probable es que se trataba de “Raymi”.

(**) Con frecuencia, Guamán confunde los nombres de los meses que nombra y es él quien presenta el Capac Raymi e Inti Raymi como una sola fiesta y la ubica en diciembre.