Wak’a en agonía

El término de wak’a es empelado de manera genérica para hacer referencia a todo lo sagrado y es, además, un término muy vinculado al culto a los cerros, pues como lo indica Estenssoro

El término de wak’a es empelado de manera genérica para hacer referencia a todo lo sagrado y es, además, un término muy vinculado al culto a los cerros, pues como lo indica Estenssoro “El término huaca fue utilizado antiguamente para identificar muchos cerros sagrados, también, al mismo tiempo designó a las divinidades andinas, sus representaciones, los espacios rituales donde éstas se encontraban depositadas, como a los diversos niveles de sacralidad” (2003, p.96).

Así, muchos cerros con características especiales, como los cerros nevados que destilaban agua cristalina favoreciendo la vida, o cerros con una peculiar forma y gran majestuosidad eran divinizados. En el caso del cerro rico de Potosí, este fue apreciado por contener en su interior ingentes cantidades de plata; un mineral asociado a las divinidades e infaltable en las ceremonias religiosas del mundo andino. Además, aquellas personas que empleaban prendas u objetos de plata gozaban de un cierto prestigio y poder social. Por otro lado, para los naturales de estas tierras la plata era vista como un mineral capaz de concentrar energías positivas, por lo cual era empleado en prácticas mágico-medicinales.

Según la confesión que hiciera Diego Huallpa, en su lecho de muerte, se sabe que los indígenas qhara qharas de la comunidad de Cantumarca eran los encargados de custodiar la wak’a de Potosí, teniendo un adoratorio en la cúspide (BNE MSS3040). Según informes de Arzans (1737), la wak’a de Potosí estaba dedicada a Pachacamac (el que cría y da vida al universo); sin embargo, a partir de la conquista de los incas se convirtió en un centro ceremonial y wak’a dedicada al culto solar.

La montaña que cambió el mundo

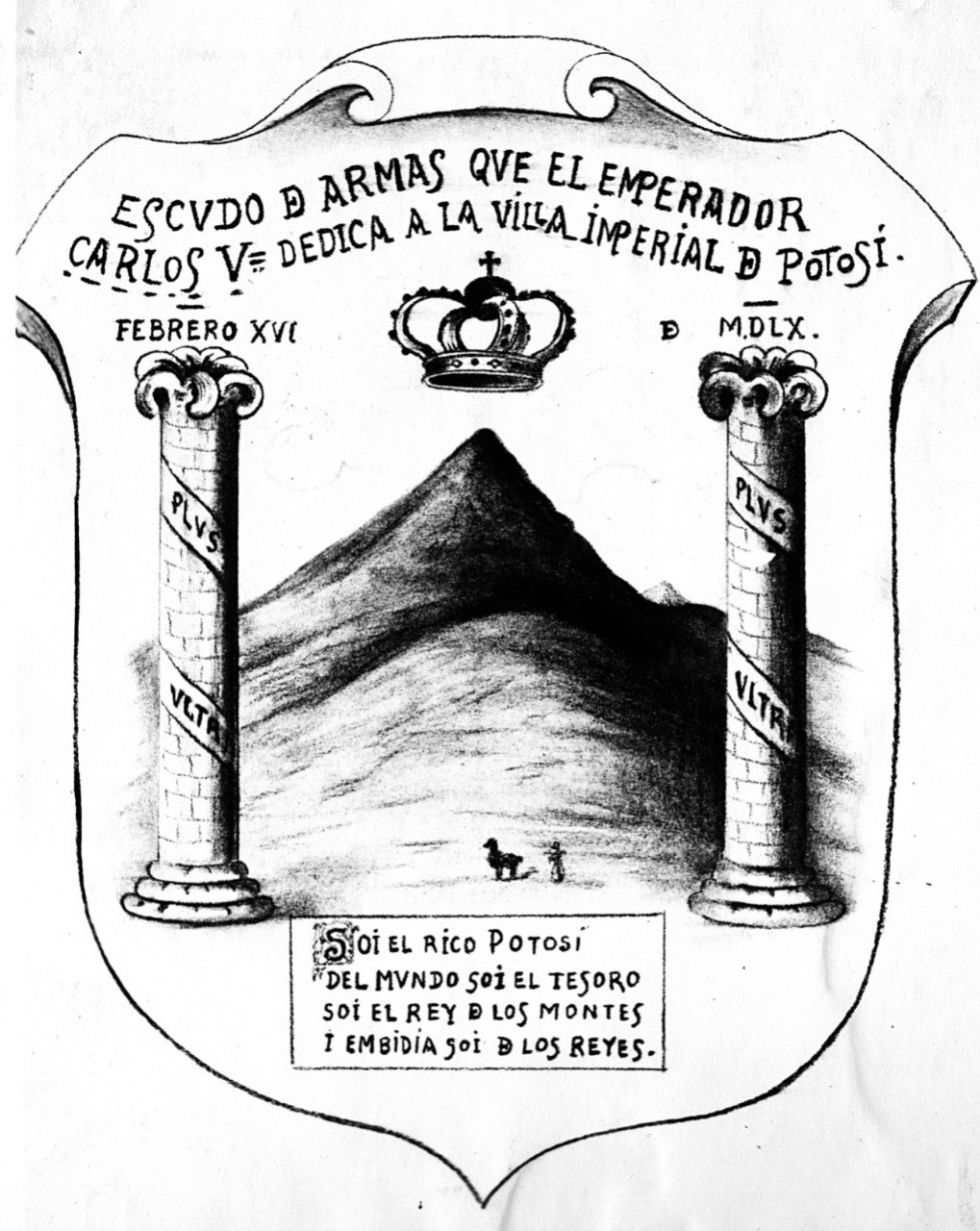

El escritor Arzáns de Orsua y Vela abre su monumental “Historia de la Villa Imperial de Potosí” refiriéndose al Sumaq Urqu de esta manera: “El famoso, siempre máximo, riquísimo e inalcanzable Cerro de Potosí; singular obra del poder de Dios; único milagro de la naturaleza; perfecta y permanente maravilla del mundo…” (1737, p. 3) , calificativos que no son exagerados considerando que las riquezas extraídas del cerro rico de Potosí convirtieron a España en uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos, y posibilitaron un cambio radical en la economía y la vida de las personas a nivel mundial. “El metal argentífero financió las guerras sostenidas por la Casa de los Habsburgo en Flandes, Francia, Alemania, Italia el mediterráneo contra El Gran Turco, las costas de Inglaterra, y dio un formidable impulso a la economía pre- capitalista en Europa.” (Baptista, M. 1988, p.11). La fama de la montaña de plata cruzó los mares llegando hasta los lugares más recónditos del planeta y su imagen se convirtió en un símbolo de poder y riqueza. Así, por ejemplo, la imagen del cerro de Potosí aparece en el primer escudo de armas de Potosí otorgado por el Rey Carlos V y también en el escudo de armas de Sucre junto al cerro de Porco. También se encuentra en la parte central de la enigmática bandera Potosina, cuyos orígenes se encuentran en el viejo continente.

El 26 de octubre de 1825, Simón Bolívar asciende hasta la cúspide del gran “Sumaq Urqu”, donde enarbola las banderas de las 5 naciones liberadas por su espada. Parte del discurso que realiza reza: “En 15 años de una lucha de gigantes, hemos derrotado el edificio de la tiranía… Cuánto no debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos… De pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí” (Subieta, Luis 1976, p.93).

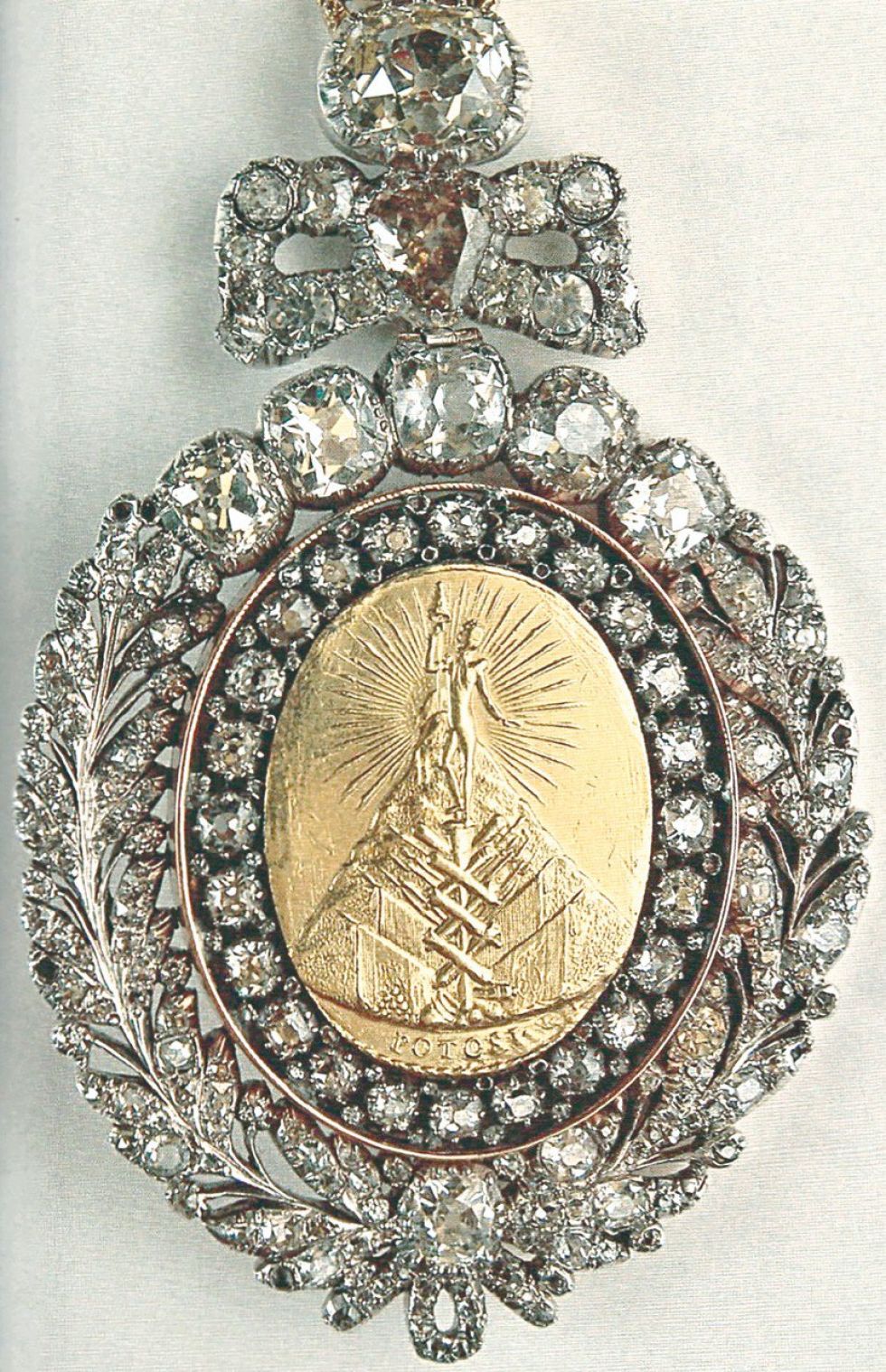

En conmemoración a la visita del libertador se acuña una moneda que lleva el busto de simón Bolívar en el anverso y el cerro rico de Potosí en el reverso. Además que en 1826 se entrega al libertador una medalla (hoy medalla presidencial) elaborada en Potosí con plata, oro y diamantes, destacando en el anverso; la imagen del cerro de Potosí y la imagen del libertador y en el reverso la leyenda “La república Bolívar agradecida al héroe cuyo nombre lleva”. El cerro de Potosí también es parte del escudo nacional de Bolivia: país que debe su creación a la mole de plata.

Mujer embarazada

A partir de la visión animista del mundo andino, es común antropomorfizar a los cerros haciéndoles partícipes de diversos sucesos y hazañas que hoy perviven en los relatos orales. Uno de esos relatos se refiere al cerro de Potosí como una mujer embarazada que escapa de los conquistadores españoles en compañía de su pareja; el cerro Kary Kary. Sin embargo, al iniciar las labores de parto, la mamita Put’uqchi se detiene y da a luz un hijo varón; el wayna Put’uqchi. Desafortunadamente, los conquistadores logran alcanzarla e inician la extracción de los preciados minerales que guardaba en su vientre. Y pese a que Put’uxchi le suplica a su pareja que escape, este permanece a su lado cuidando de su familia. Se cuenta que por las noches, el Kary Kary le envía grandes cargamentos de plata en vicuñas a su amada Put’uqchi, evitando que esta se desplome.

Al rememorar este viejo relato, y ver a la montaña como una madre protectora, me doy cuenta que quienes nacimos en esta bendita tierra somos también hijos suyos, aunque unos muy ingratos pues permanecemos indiferentes ante su inminente deterioro. Hoy la montaña que fuera declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como “Patrimonio de la Humanidad” en virtud a su valor histórico, natural y cultural, es una wak’a en agonía. La irracional sobreexplotación minera la ha dejado herida de muerte, mientras una logia minera espera impaciente su deceso, para cual hienas hambrientas saciarse con sus restos •

(*) Marco Antonio Flores Peca es presidente 2020-2022 de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

Bibliografía

Arzans de Orsua y Vela, Bartolomé (1737). Historia de la Villa Imperial de Potosí – Tomo I. México: imprenta nuevo mundo SA.

Baptista G., Mariano (1988). Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En COMSUR, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Chile: ALGUERO Ltda.

Del descubrimiento de Potosí, y quien fue el primer descubridor y otras cosas del cerro. BNE MSS3040.

Estenssoro, Juan Carlos (2003). Del paganismo a la santidad. La incorporación de los indios del Perú al catolicismo 1532-1750. Lima: IFEA. .

Subieta, S., Luis (1975). Bolivar y Bolivia. Potosí – Bolivia. Universidad Tomas Frías.