El Doctor Valentín Abecia

Malaria, malaria, malaria, repetía el médico y le pedía a Dios ayuda. Y Dios se apiadó. En días logró encontrar a dos médicos más y luego a enfermeros en sanidad que se arriesgaron a llegar a este lugar de nombre tan extraño: Camataqui

Malaria, malaria, malaria, repetía el médico y le pedía a Dios ayuda. Y Dios se apiadó. En días logró encontrar a dos médicos más y luego a enfermeros en sanidad que se arriesgaron a llegar a este lugar de nombre tan extraño: Camataqui, un pequeño pueblecito diezmado por la malaria. El médico en esos tramos de exploración de probables curas, se introdujo en el conocimiento de la malaria que también se llama paludismo, que era una enfermedad infecciosa trasmitida por el mosquito Anopheles que a su vez lleva un huésped en su interior: el plasmodium, un parásito con tres apellidos; vivax, falciparum y malariae y, sobre todo, se informó que, si bien los originarios de la cordillera del Perú descubrieron un tratamiento ancestral para curar estos temblores con una poción en base a la corteza del árbol de la quina, ya existía una cura científica de excelentes resultados: la quinina, que además, luego de haber sido introducida a Europa por los jesuitas en 1640, ahora era ya de uso cotidiano.

En unos días, el médico armó un lugar séptico de hospedaje para los enfermos y a través de colectas masivas en Chuquisaca y Tarija, logró obtener recursos para comprar medicamentos y camas para los más graves, pero no fue solo eso. Solidario, amable, ayudaba a conservar la fe y la esperanza no solo por sanar, sino por trabajar todos juntos y renovados por su valle. Perseverante y dinámico se esforzó por armar junto a los originarios de Camataqui, talleres de medicina comunitaria que a su vez armaran un futuro hospital e informaran y curaran luego a toda la comunidad de las enfermedades propias del trópico.

En verdad, el médico se tornó en ese tiempo en el estandarte de la fraternidad, Fue el hombre de blanco que repartió la confianza y la fe en un mundo mejor y tanto hizo que Camataqui ya no quiso llamarse así, con un nombre que no le tocaba el corazón, sino, se llama hoy y se seguirá llamando Villa Abecia.

El médico

El médico se llamó Valentín Abecia Ayllón. Estudió medicina porque la respuesta a ¿qué quiero ser en la vida? Solo le daba a responder #quiero ayudar a la humanidad”. Y fue así. Se graduó de San Francisco Xavier a los 22 años, viajó a Francia para conocer la enciclopedia y a los 24 regresó al país como profesor de Historia Natural en el Colegio Conciliar y fue feliz al dar cátedra, pero le preocupaba esa extensión rural que más allá de las ciudades carecía de todo. Y fue médico en Cinti y las minas aledañas. Su trabajo en los campamentos mineros de Chichas le impulsó no solo a establecer ahí, en medio de la aridez del altiplano, una botica con los elementos de medicina que pudo conseguir y un pequeño hospital que al menos pudiese atender en lo elemental a los mineros que cotidianamente enfermaban, sino a escribir con pasión su primer libro, “Minas y trabajo”, donde describía no solo la falta de sustento médico del Estado y de las empresas privadas que explotaban minería, sino aludía con pasión los pasos que deberían andar los habitantes bolivianos.

¿Era Valentín, parte de una generación peculiar a la que le dolía más que a otras Bolivia? Quizá, ¿la coraza del bienestar y el solo prestigio, se le había quedado colgada en algún perchero de hospital?

Sin duda Valentín Abecia tenía el don de ser implacable con el tiempo y debía usarlo como debe de ser, por eso retorna a Sucre y funda y con su propio peculio mantiene la “Escuela Médica”. Le preocupa demasiado la razón de ser del médico, su idiosincrasia, su identidad, su ética y, sobre todo, su formación, la que debería tender no solo a lograr una mejor academia, sino a exigir al Estado una resolución pronta de mejoras en la medicina nacional.

El 3 de febrero de 1895, Valentín Abecia, Gerardo Vaca Guzmán, Ángel Ponce, Cupertino Arteaga y Manuel Cuellar fundaron el Instituto Médico Sucre, al que se incorporaron Nicolás Ortiz y José Manuel Rodríguez, tornando esta institución en una pieza clave de la medicina en Bolivia.

Este instituto tuvo un tópico singular, “La revista del instituto médico Sucre”, que consolidaba todo el quehacer mundial de la medicina en sus páginas; artículos científicos, avances y exploración de la modernidad en laboratorios, además de propuestas para generar simposios y enclaves en Latinoamérica. La gestión de Abecia editó 25 números.

Pero llegó el tiempo de la furia.

La guerra del Pacífico acabó desmenuzando lo poco de progreso que había alcanzado el país y sumió a las gentes en la desolación de la guerra, aunque no pocos de los bolivianos se preguntaban “¿dónde queda el Litoral?”. Por supuesto que Valentín Abecia y los suyos se alistaron en el ejército que iba a defender el mar de los invasores y es así que lo nombran Jefe de Servicio de Ambulancias, para luego estar en las trincheras en lo que se llamó: “El desastre de San Francisco”, experiencia que le indujo a escribir y a arengar en cuanto espacio encontraba sobre la ineptitud de los gobiernos para administrar el Estado, afirmando que “Las Juntas de Sanidad deben de ser fruto de las Comisiones Científicas y los tribunales médicos, ser los asesores de estos Consejos Municipales.”

Empero, nada de lo que lograba hacer era suficiente, su sagacidad le obligaba a pronunciarse. Su ética le impulsaba a no disfrazar la verdad y es por ello que no descansa. Nunca se lo vio claudicar y su discurso frenético inducía a las masas a presionar a las autoridades por una administración estatal que se abocara en forma urgente a pronunciares por un efectivo Plan de Salud Nacional. Probablemente su visión anunciaba al actual Ministerio de Salud, que para entonces ya era de absoluta necesidad, porque sin duda bastaba con mirar las cifras de los contagios por las diversas enfermedades que asolaban en muy pocos días las abandonadas regiones, para darse cuenta que el país estaba abandonado a su suerte.

Liberal

El Partido Liberal había hecho su aparición en Bolivia en 1880, correspondiendo a la crisis provocada por la Guerra del Pacífico. El positivismo que había venido difundiéndose desde hacía unos diez años antes, se convirtió en uno de los fundamentos ideológicos del liberalismo. La ley de los tres estadios que preconiza este tenían en verdad su etapa teológica, la metafísica y, desde luego, la positiva en la que la ciencia experimental asumía la dirección de la conciencia humana, presionando a la modificación de las instituciones, ciertamente además el positivismo no exigía muy elevada cultura para su comprensión y predisponía la beligerancia con las concepciones religiosas, que consideraba formas arcaicas de la mentalidad humana destinada a desaparecer.

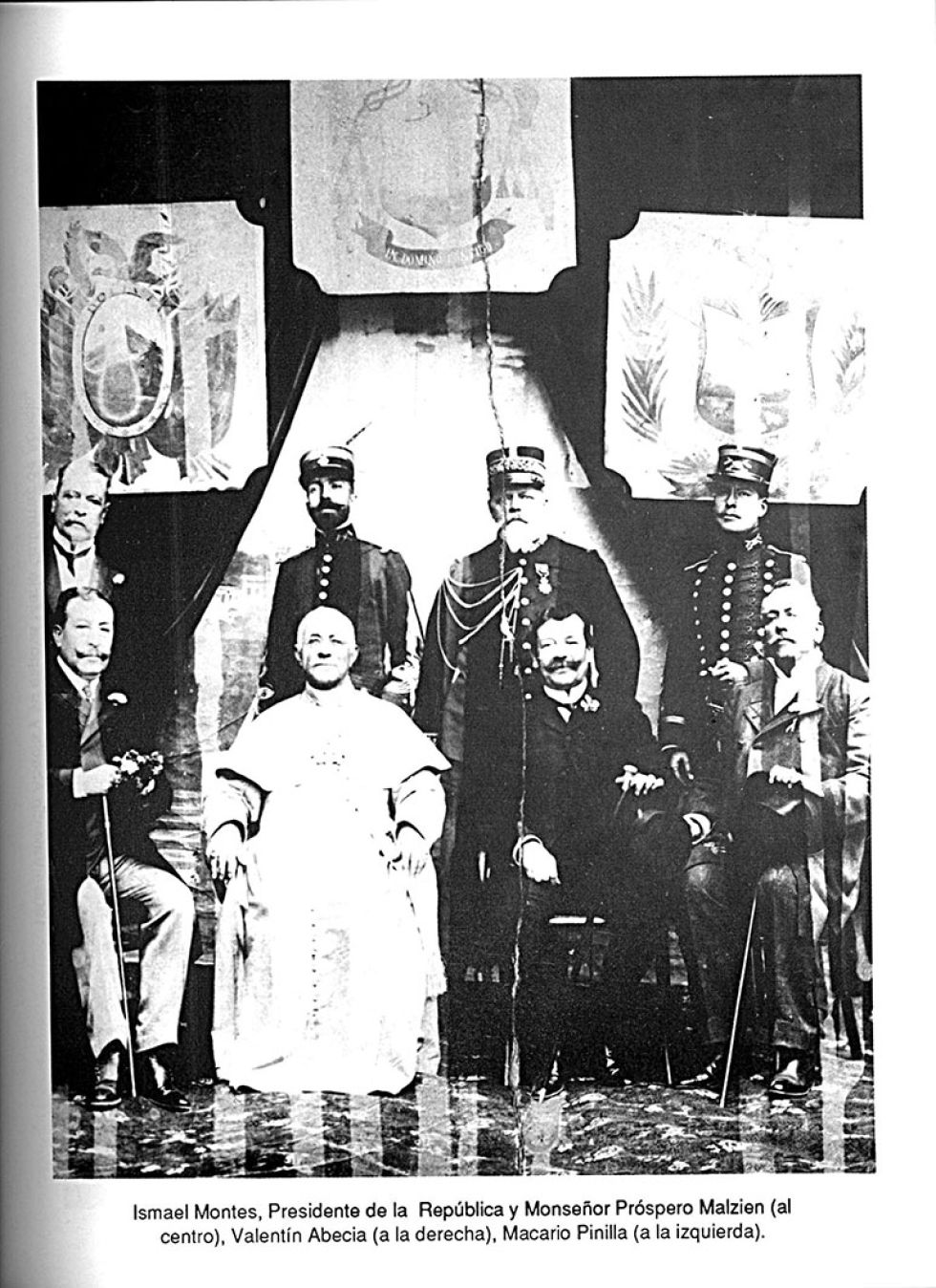

El Partido Liberal aspiraba, pues, a organizar las instituciones; quería realizar el ideario republicano que no había llegado a cumplirse en el país. En efecto, hasta el momento en que fue formulado el programa liberal, Bolivia había vivido en medio de insurrecciones y represiones brutales, sometida a los caprichos de los caudillos que usaban arbitrariamente, cuando no brutalmente, el poder. Sin duda reinaba un espíritu de aventura más que de cordura y la importancia del político se medía por su capacidad de organizar insurrecciones y capitanear revueltas. Ahí, el liberalismo aspiró con la pluma de Valentín Abecia que esgrimía como espada, suprimir tal género de heroísmo. Su producción científica y literaria es vasta: “Adiciones a la Biblioteca de Gabriel René Moreno”. “La cuna de Monteagudo”, “Historia de la medicina” “Juana Azurduy”, “Historia de la UMRPSX de Chuquisaca”, “Algunos datos sobre medicina y su ejercicio en Bolivia” “Movimiento y estadística Boliviana” y, esencialmente, su obra póstuma “Historia de Chuquisaca”, editada después de su desaparición y con epílogo de Nicanor Mallo. Pero Valentín Abecia aspiró a más. Estaba consciente de que la política heredada de la colonia, podía —como un regocijo del destino— hacer de las letras una realidad e incursionó en la política. Un acto de fe lo posicionó como segundo vicepresidente constitucional de la República, presidente del Congreso, diputado nacional, munícipe y presidente del Ayuntamiento de Sucre, prefecto del Departamento de Chuquisaca, rector de la Universidad y catedrático de la misma, creador de la primera Escuela médica de Bolivia y fundador del Instituto Médico “Sucre” y presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia “Sucre”.

En una nota, el general José Manuel Pando afirmó contundente: “Mi doctor, usted es una de las personas bajo cuya influencia ha de asentarse el engrandecimiento del país” y el Dr. Nicolás Ortiz decía su vez: “La desordenada Facultad de Medicina de Chuquisaca, naufragaba y Abecia la salvó, sosteniendo por nueve años la Escuela Médica de donde ha salido gran parte de una nueva generación”.

Valentín Abecia Ayllón, murió en Sucre, a los 62 años. Eterna gloria para él •

(*) Diana González es presidenta de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre.

Un agradecimiento especial a Sonia Linares Barrón por los claros y exhaustivos detalles de la vida de este insigne personaje.

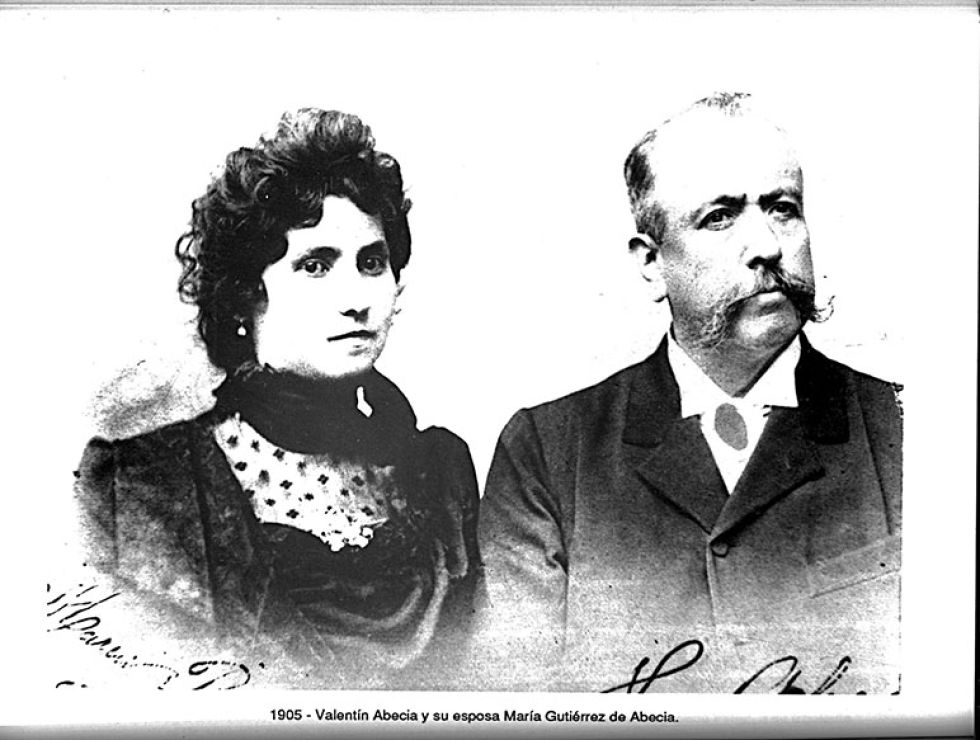

La familia Cervantes Flores: Doña Antonia Flores vda de Cervantes, sus hijos Marco Antonio, Cecilia y Saraí Andrea Cervantes Flores a nombre de la nieta de Don Valentín Abecia Ayllón, Sra. Ana Rosa Linares Abecia de Torres, donó el viernes a la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre y a la Casa de la Libertad dos retratos del ilustre personaje.

Fotografías:

Fondos: Evelyn Campos · ECOS

Retratos donados: Carlos Rodríguez · ECOS

Retratos en B/N: Archivo Histórico de Potosí, Félix Cepeda.