Invasión planificada

El 23 de marzo, Bolivia conmemoró el Día del Mar, la fecha más significativa de una guerra injusta cuyas consecuencias se arrastran hasta nuestros días.

El 23 de marzo, Bolivia conmemoró el Día del Mar, la fecha más significativa de una guerra injusta cuyas consecuencias se arrastran hasta nuestros días.

La guerra fue la consecuencia de una invasión que Chile había planificado durante largo tiempo. El impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre, fijado por la Asamblea Nacional Boliviana el 14 de febrero de 1878, no fue más que un pretexto para ejecutar una invasión elucubrada muchos años antes.

¿Cuándo fue que Chile comenzó a planificar la invasión? En el prólogo del Diario de la Campaña del Ejército Boliviano en la Guerra del Pacífico, de José Vicente Ochoa, el presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Luis Oporto, señala que todo comenzó en 1837, con el tratado de Paucarpata suscrito entre el gobierno chileno y el de la Confederación Perú-Boliviana. Chile aceptó ese tratado, porque se encontraba en inferioridad ante las tropas confederadas. El protector de la confederación, Andrés de Santa Cruz, cometió el error de permitir que la flota chilena retornara íntegra a su tierra.

“Fue un error histórico para Bolivia y Perú, pues desde entonces Chile se preparó para la guerra de expansión, adquiriendo pertrechos, dotándose de una escuadra naval, formando un ejército de línea, lo más profesional posible, sin mucho recluta. Planificaron el asalto, metódicamente, previniendo cualquier contingencia”, afirma Oporto.

Por su parte, el coronel Edmundo Sanabria señala que “unos 25 años antes de la Guerra del Pacífico, Chile hace maniobra geopolítica para desplazar su influencia en Chuquisaca, Potosí y Tarija”. Incuso abrió una oficina de inteligencia en esta última ciudad. Por esos años, Antonio Quijarro advirtió, en un informe, que Chile estaba subvencionando el comercio de mercaderías a Bolivia con el fin de restarle ventas a Argentina.

Pero que esto lo digan los historiadores bolivianos es natural. Lo interesante es que lo admita uno chileno y ni siquiera de los actuales, que poco a poco van admitiendo que la invasión fue planificada con anterioridad, sino el historiador chileno más prestigioso de entonces, Benjamín Vicuña Mackenna.

En 1880, cuando la guerra todavía estaba en curso, Vicuña, que era prácticamente el vocero oficial del gobierno chileno, y escribía por su encargo, publicó un libro titulado “Historia de la Campaña de Tarapacá”, en el que hace varias revelaciones de las que no pudo retractarse después, porque quedaron impresas. Una de ellas es el fragmento de una carta que le escribió el 10 de junio de 1854 a Rafael Larraín señalando que “para fijar los límites del Desierto de Atacama (los chilenos) tendremos que afilar nuestros instrumentos de mensura y probarlos con la lanza boliviana”.

Los años coinciden. Ya para entonces, Chile conocía de los recursos que Bolivia tenía en su Litoral y los ambicionaba para sí. El propio Vicuña lo cuenta en el capítulo II de su libro, que lleva el título de “Las causas de la guerra con Bolivia” y, curiosamente, tiene el subtítulo de “(La lucha de razas)”.

Aunque utilizando figuras retóricas, el vocero chileno refiere, en el tomo I de su obra, que, cuando Mariano Melgarejo gobernaba Bolivia, un esplorador que merece el título de ilustre, i que espiró en esforzada empresa de nuevos hallazgos en el mar, descubrió en aquellas soledades los vestijios de vastas riquezas fósiles, similares a la de Tarapacá” (p. 32).

Y así como no da el nombre del explorador, tampoco dice directamente que lo que se descubrió fue salitre. Agrega que el chileno José Santos Ossa se asoció con Francisco Puelma “en una compañía de descubrimientos en aquel año, i el resultado de sus esfuerzos fue la posesión de los vastos calichales del salar de Cármen. De ese descubrimiento de codicia (…) tomaría arranque más tarde la guerra continental de más vastas proporciones conocida entre los pueblos del Pacífico” (p.33). Aquí la clave está en los “canichales”, que son terrenos cubiertos de caliche y este es una costra de arena y sales minerales y de la que se extrae el salitre. Y lo ratificó así: “la guerra con Bolivia fue, por esto, simple cuestión de tiempo, desde que el cateador Cangalla encontró el primer rodado arjentífero en las lomas de Caracoles…” (pp. 33 y 34).

Entonces fue el salitre, y no otra cosa, lo que motivó la invasión del Litoral boliviano, el 14 de febrero de 1879. Se eligió esa fecha porque era el año exacto de la decisión asumida por la Asamblea Nacional, de fijar ese arancel. Los chilenos decían que ese gravamen violaba tanto el Tratado de límites entre Bolivia y Chile de 1874 como la licencia de explotación otorgada un año por el gobierno boliviano a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, que tenía capitales ingleses.

En cambio, al invadir el Litoral boliviano, Chile también vulneró un tratado, el de Paucarpata, por el que “las dos partes contratantes se obligan a no tomar jamás las armas la una contra la otra, sin haberse entendido y dado todas las explicaciones que basten a satisfacerse recíprocamente, y haber agotado antes todos los medios posibles de conciliación y avenimiento” •

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

(**) Dos versiones bolivianas de la muerte de Avaroa aparecen en el pie de las pp. 306 y 311. Ambas dicen que murió acribillado. La segunda dice que se negó a rendirse, pero ninguna menciona el “carajazo”.

La muerte de Avaroa

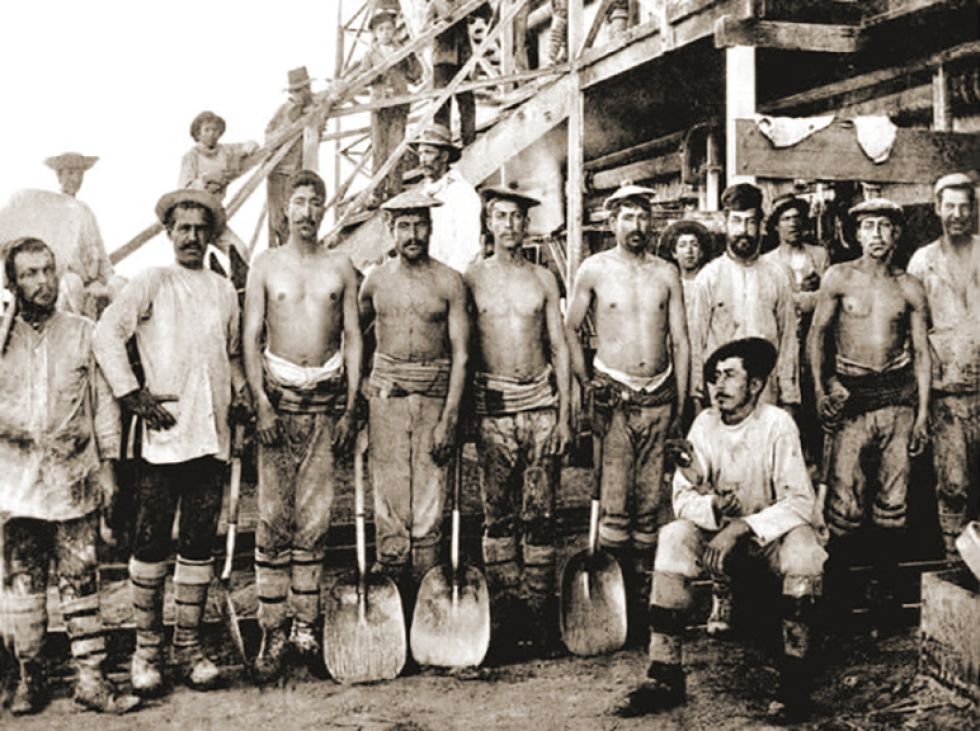

Gustavo Rodríguez Ostria refirió que “el 23 de marzo de 1879 se enfrentaron en el poblado y oasis de Calama a una pequeña pero aguerrida columna 135 hombres al mando de Ladislao Cabrera y Eduardo Abaroa. Una parte eran pobladores de Calama y el resto procedían de Antofagasta, Chiu Chiu, Cobija y Tocopilla, de donde también llegó pólvora y algunas armas. La numerosa y bien pertrechada tropa chilena impuso finalmente el peso de su mayor número y mejor armamento para vencerlos”.

Como se ve, esta versión reciente no habla de la intimación a rendirse ni de la respuesta de Avaroa, cuyo apellido escribe con “b”.

En su tomo I, Vicuña también refiere la muerte de Avaroa, con “v”, sin hablar del pedido de rendición y con una variante: el héroe boliviano no murió acribillado a balazos, sino atravesado por una espada.

Esta es la versión chilena sobre ese episodio:

“El doctor Cabrera que mandaba en jefe, acompañado de otros tres doctores i de media docena de coroneles, entre los que figuraba el desairado prefecto Zapata, no había apostado, entretanto, su asendereada pero valerosa tropa, en los vados del río, como nuestros jefes supusieron i lo asentaron en sus partes oficiales, sin que con tacto superior al de un letrado, agrupó a toda su columna en el camino que conduce a Chiuchiu, i a cierta altura que le permitía dominar los puntos vulnerables del ataque enemigo. De suerte que cuando vio aproximarse al vado de Topáter la avanzada del alférez Quesada, hacia las seis de la mañana, ordenó a un valerosísimo mozo, natural de Calama, casado en ella en venturoso hogar, llamado Eduardo Avaroa, descender al paso encubierto por la enramada, i allí recibió el último a fusilazos a los chilenos desapercibidos.

“En obedecimiento a sus instrucciones, Quesada volvió bridas con presteza, cual cumplía a su deber militar, sin perder un solo hombre, a causa de las punterías de reclutas de los rifleros bolivianos. I fue entonces, o poco más tarde, cuando el intrépido Avaroa pasó el angosto río por una viga i con doce hombres hízose fuerte. No quiso el taimado calameño desamparar aquel puesto confiado a su honor, i allí cayó peleando como león acuadrillado, hasta que el hijo de Carlos Roberto Sopuper le atravesó con su espada. Sobre su heroico cadáver i su memoria digna de ser guardada por los suyos, levantóse más tarde el cuerpo de bolivianos del Litoral que se llamó Vengadores de Avaroa” (p. 305) (**).