Lenguas destruidas

La lengua, como sistema convencional de signos lingüísticos empleados para la comunicación de grupos sociales, es un componente esencial de una cultura pues se constituye en un medio de expresión de las vivencias, sentimientos y la cosmovisión propios de una sociedad.

La lengua, como sistema convencional de signos lingüísticos empleados para la comunicación de grupos sociales, es un componente esencial de una cultura pues se constituye en un medio de expresión de las vivencias, sentimientos y la cosmovisión propios de una sociedad. De ahí que un idioma es depositario de todos los conocimientos acumulados de generación en generación por una sociedad, y su extinción implica la desaparición paulatina de toda una cultura.

La principal causa de la extinción de una lengua se debe al contacto entre lenguas que genera un fenómeno conocido como diglosia; cuando dos o más lenguas coexisten en un mismo territorio geográfico, pero al gozar una lengua de mayor prestigio, o ser la lengua de la cultura dominante, asfixia a las otras lenguas relegándolas a ciertas situaciones comunicativas domésticas, hasta que llegan a desparecer.

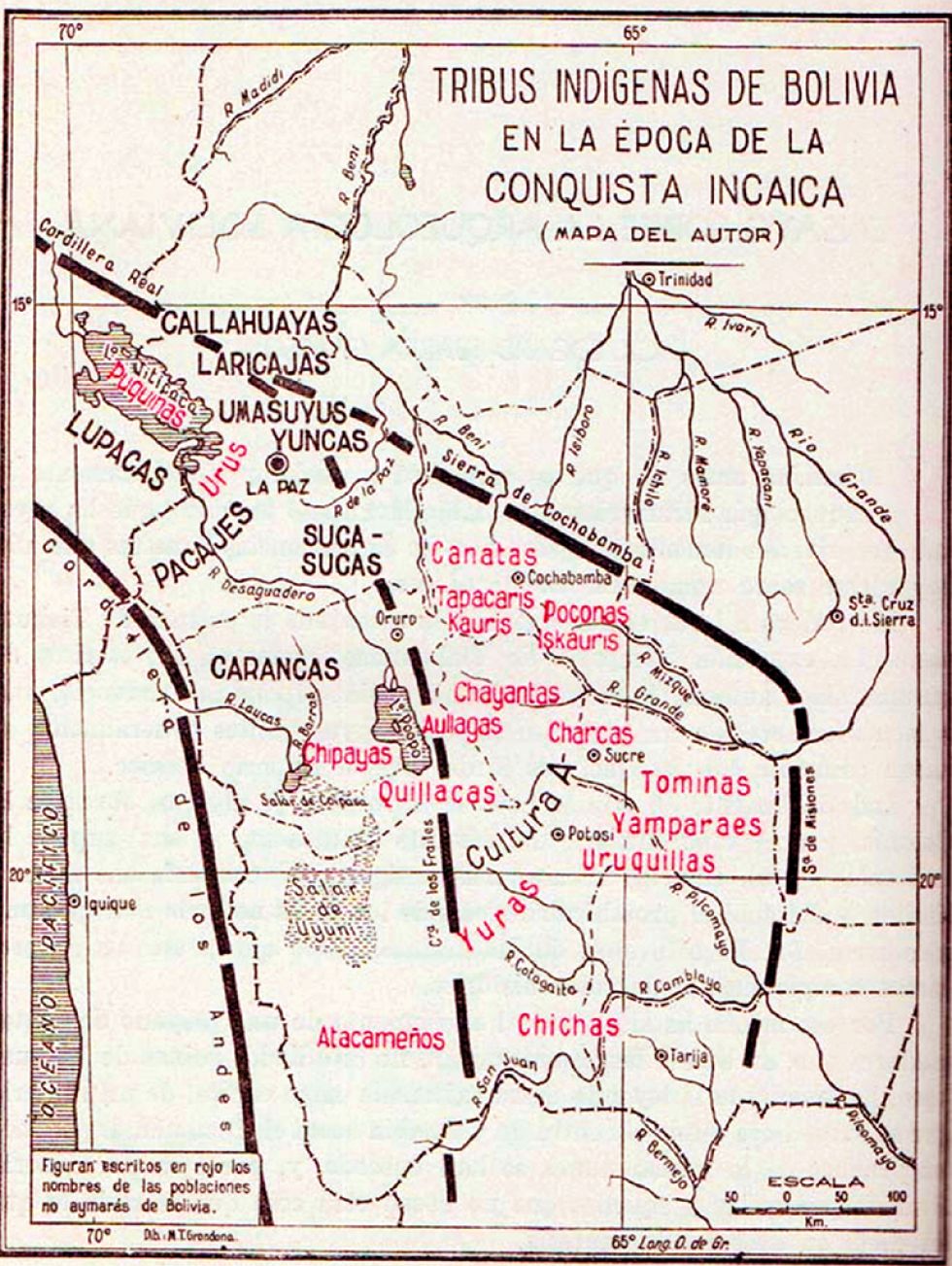

Según Ibarra Grasso (1944) es a partir de la expansión de los señoríos aymaras, y más tarde de los incas, que muchas lenguas indígenas del Departamento de Potosí, se encontraban en proceso de extinción a la llegada de los conquistadores españoles, tal es el caso del atacameño o “cunza” hablada en el sudoeste potosino y el “chicha” que se hablaba en las actuales provincias Nor y Sud Chichas. Además, la lengua “puquina” habría sido afectada negativamente tanto por la imposición del aymara y luego del quechua, llegando a reducir considerablemente su número de hablantes.

Los idiomas del adoctrinamiento

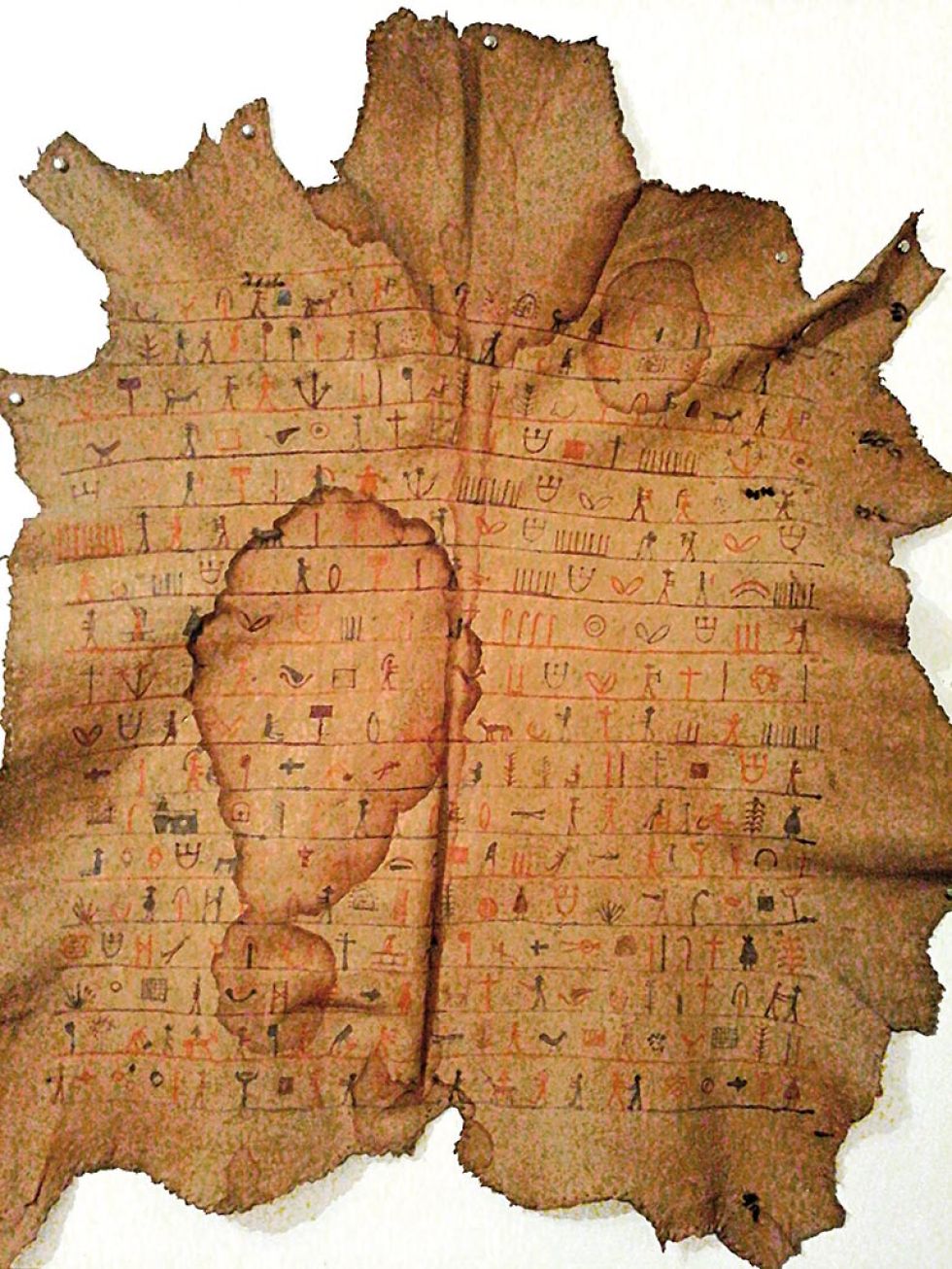

Las primeras órdenes religiosas que llegaron al antiguo Perú se percataron de la gran cantidad de idiomas nativos existentes, lo cual se constituía en un gran problema para llevar a cabo los procesos de evangelización, por lo que se recurre a realizar reducciones y favorecer a las lenguas más habladas en desmedro de las lenguas menores. Por lo tanto “Las tres lenguas indígenas más habladas en el Alto Perú durante el siglo XVI – el quechua, el aymara y el puquina, recibieron de los españoles el calificativo de lenguas generales. Tanto estas como una cuarta lengua, el uruquilla, debían ser aprendidas por los curas de indios del arzobispado de La Plata para asegurar su sacerdocio.” (Bouysse – Cassagne, T., et al. 1987. p.111).

Para inicios del siglo XVII, varios jesuitas se enfocan en los estudios lingüísticos de las principales lenguas nativas del antiguo Perú y llegan a realizar las siguientes obras: La gramática y arte de la lengua quechua escrita por Diego De Holguín (1607) y la Gramática y arte de la Lengua Aymara escrita por Ludovico Bertonio (1612). Estos trabajos posibilitan que los misioneros puedan aprender y luego emplear estas dos lenguas nativas en los procesos de enseñanza de la religión católica. Sin embargo, nuevamente solo se presta atención a las lenguas más populares dejando en el olvido a las lenguas y dialectos con menor número de hablantes.

Durante la época colonial, las parroquias de indígenas construidas en la ciudad de Potosí empleaban la lengua quechua y aymara en los procesos de evangelización, siendo las parroquias de San Pablo, Santa Bárbara, Copacabana y San Sebastián donde además se debía emplear la lengua puquina (Nicolas, 2018). No obstante, como la gran mayoría de los indígenas de habla puquina eran bilingües (puquina – aymara) se favorece el uso de la lengua aymara, lo que contribuye a la extinción paulatina de esta antigua lengua general del Alto Perú.

Lenguas extintas en Potosí

En la actualidad, muchas de las lenguas extintas del Departamento de Potosí se encuentran presentes tan solo en la toponimia u onomástica geográfica, que se encarga del estudio de los nombres propios que denominan lugares (ríos, montañas, planicies, etc.). Así, por ejemplo, en la frontera entre Bolivia y Chile se encuentra el volcán Llicancabur que en idioma Cunza significaría “la montaña del pueblo”, o el cerro Tumilki en la localidad de Betanzos que en lengua puquina significaría “Padre Joven”. Incluso, hay evidencias que el mismo cerro rico de Potosí era considerado por los indios como hijo del “Capac Yque” o Señor Rico en lengua puquina; una entidad sagrada que podía otorgar el preciado mineral de la plata (Bouysse-Cassagne, T., 2004).

Desafortunadamente, en Bolivia no se cuenta con políticas lingüísticas adecuadas que permitan el estudio y la revitalización de lenguas extintas o en peligro de extinción; es más, es tal el desconocimiento de la realidad lingüística del país que en la propia Constitución Política del estado se considera al puquina y a otros idiomas extintos como idiomas oficiales del estado boliviano •

(*) Marco Antonio Flores Peca es presidente 2020 -2022 de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

Bibliografía

El domingo en Vitichi es día de feria, por lo Bouysse – Cassagne, T., Harris, O. y Platt, T.,(1987) Tres Reflexiones Sobre el Pensamiento Andino. La Paz: HISBOL.

Bouysse-Cassagne, T. (2004). El Sol de Adentro: Wakas y Santos en las minas de Charcas y en el lago Titicaca. (Siglos XV a XVII). Boletín de Arqueología PUCP. Nº8

Ibarra, Grasso, Edgar (1944) Ensayo sobre la arqueología boliviana. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología; tomo 4, ISSN: 0325-2221, Páginas: 133-150.

Nicolas, Vincent (2018). Mita y Mitayos en la villa de Potosí (Siglos XVI- XVIII). La Paz – Bolivia: El Cuervo.