Misterios desvelados

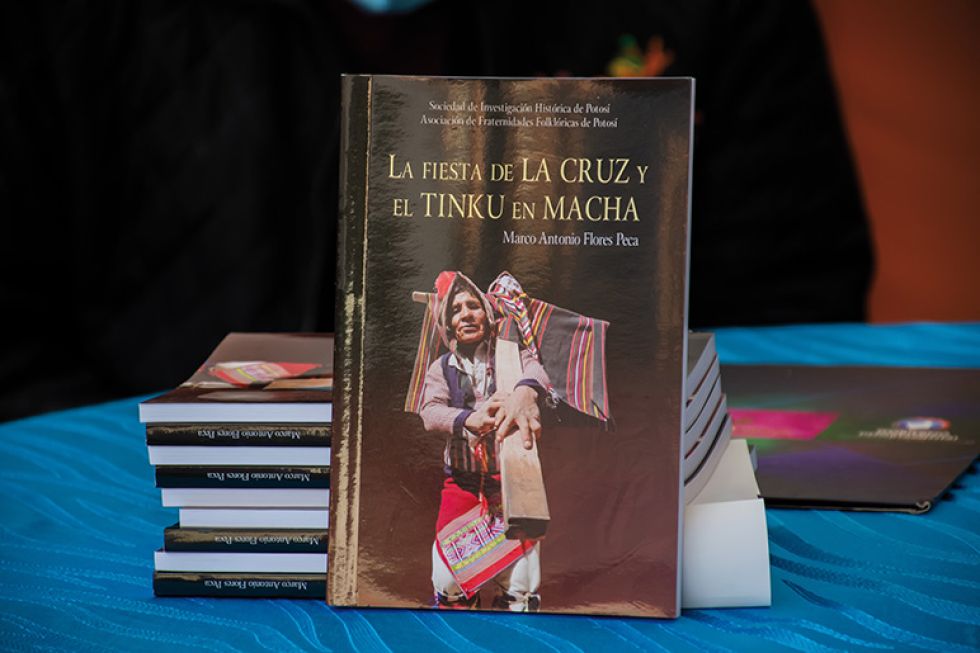

Quien quiera saber qué es el Tinku, debe leer este libro.

Quien quiera saber qué es el Tinku, debe leer este libro.

Esa afirmación debería ser suficiente para justificar su lectura, pero, desde luego, hay que explicar la razón de su contundencia.

Pero yo no voy a intentar convencerle de las razones de esa primera línea, porque usted las va a encontrar apenas lea la introducción, en la que el autor le mostrará, sin dar vueltas, cuál es el origen del Tinku que, más allá de una danza que se ha convertido en uno de los símbolos del folklore boliviano, es un ritual en el que se amalgaman demasiados elementos de la cultura del norte potosino y, concretamente, de Macha, la población que fue la capital hanansaya de la gran nación qhara qhara.

Y es precisamente esta cultura cuya existencia, recientemente clarificada gracias a la labor de los investigadores, proporciona varias respuestas a preguntas que los potosinos nos hacíamos desde que tenemos memoria. Por ejemplo, ¿qué era Potosí antes de ser Potosí? ¿qué pasaba en estas tierras antes de que llegaran los españoles a explotar el Sumaj Urqu? Las respuestas que manejábamos antes —como, por ejemplo, la afirmación simplona de que “antes estaban los aimaras”— ya no eran suficientes frente a la inminencia de las pruebas documentales. Un documento clave, para el caso de Potosí, es la declaración que, estando al borde de la muerte, hizo Diego Huallpa ante el sacerdote Rodrigo de la Fuente, en 1572. Esa relación, a la que se le puso el título de “Del descubrimiento de Potosí, y quién fue el primer descubridor y otras cosas del cerro”, dice que “la riqueza de plata tan innumerable que estaba y está escondida en el cerro que los naturales desta tierra de la provincia de los indios Caracaras llamaban y hoy día generalmente por el mundo se llama cerro de Potosí”. El dato que nos proporciona esas líneas es que todo el territorio en el que estaba el Cerro Rico, y sus alrededores, era de los qhara qhara y la idea que se tenía al momento de labrarse el documento, diciembre de 1572, era que constituía una provincia.

Con ese dato, investigadores como Thérèse Bouysse-Cassagne y Tristan Platt llegaron a establecer que, en efecto, antes de la expansión del Tawantinsuyu, al que se conoce más como imperio incaico, en esta parte de Bolivia existió un enorme territorio que estaba habitado por estos qhara qharas que, por ello, llegan a constituir la etnia o, mejor, el grupo cultural prehispánico que se desarrolló en el centro del hoy Departamento de Potosí. Otro documento tan conocido como el Memorial de Charcas, y varias probanzas encontradas y estudiadas por los historiadores antes referidos, dan cuenta que los qhara qhara no fueron absorbidos por el incario, si bien llegaron a cooptarse, así sea por acuerdos que incluso se tradujeron en matrimonios de sus élites. Eso permitió que la cultura qhara qhara se mantenga durante la dominación inca y llegue casi indemne hasta la invasión española, cuando los europeos pudieron conocerla, aunque solo de oídas.

Pues bien, la capital de esa cultura, de esa nación qhara qhara, era Macha y, por ello, allí fue donde se desarrolló la variedad de manifestaciones de las que el Tinku forma parte.

Se trata de un ritual que, por una parte, interpreta el sentido dual de la naturaleza humana, incluyendo el milagro de la reproducción, pero, por otra parte, son ejercicios marciales de lo que alguna vez fue la tropa de élite del inca. Su celebración tiene múltiples utilidades y una de ellas es la resolución de conflictos. Es una catarsis que permite que los danzantes del Tinku se despojen de todas sus cargas negativas una vez al año, en un encuentro de violencia que, también, pretende presentar su ofrenda de sangre a las deidades andinas.

Hasta ahí, parecería que lo del Tinku queda explicado, pero no es tan sencillo. El ritual conlleva e incluye muchas de las facetas de la cultura qhara qhara que sus descendientes directos, los habitantes de Macha, cuidan celosamente. Quien acuda a principios de mayo a los pueblos de la provincia Chayanta en los que se ejecuta el Tinku podrá ver los enfrentamientos, pero no podrá acercarse demasiado sin correr riesgo de salir lastimado.

Y la distancia no solo es física, sino también cognitiva. ¿Cuánto sabemos del Tinku? Para el visitante, los grupos simplemente se aparecen por las cuatro esquinas de la plaza de Macha, bailan en círculos, se dividen en grupos y pelean. ¿Por qué lo hacen? Quienes se atrevieron a preguntar, jamás encontraron respuestas.

Ingresar al mundo de los qhara qhara del norte potosino es difícil. Para colectar la abundante información de la que ahora dispone, Platt debió irse a vivir a la zona y, ya conviviendo con ellos, se ganó su confianza y por fin pudo acopiar los datos y documentos que dio a conocer en “Estado boliviano y ayllu andino”.

Para conseguir su información, Marco Antonio Flores Peca no se fue a vivir al norte potosino, pero lo visitó las veces que fue necesario, durante años. Acudió a cada Fiesta de la Cruz, se acercó a los danzantes, tendió lazos y, cuando se ganó su confianza, pudo acompañarlos más allá de lo que ellos permiten a los foráneos. Con ese trabajo, no solo pudo documentar la fiesta desde su inicio, sino que graficó las costumbres al extremo de que en este libro incluso encontrará explicaciones de los movimientos que se ejecuta en las danzas.

En este libro, los potosinos leemos, por primera vez, no solo el origen del Tinku sino, fundamentalmente, sus motivaciones, y conocemos sus detalles. Profesional en turismo como es, y con la experiencia de otros trabajos publicados previamente, Flores explica todo lo que el curioso quiere saber, desde que los danzantes se levantan por la mañana, hasta que cumplen todas las etapas del ritual.

El Tinku como purificador del alma, el Tinku entre mujeres, el Tinku entre los niños. El significado oculto del templo y la plaza de Macha. Todo está aquí y se presenta, al público lector, de la manera más didáctica posible.

Yo leí este libro, editándolo a medida que avanzaba en la lectura, en medio del trabajo de publicación de otros dos. Cuando estaba escribiendo el prólogo, estaba sin tiempo, porque terminaba de editar el primer tomo de “Literatura y coloniaje” y estaba en la fase final de la escritura de “La fundación y el escudo de Potosí”, pero me tomé un paréntesis no solo porque conozco la capacidad investigativa de Flores, a quien muchos conocen más como “el Peca”, sino porque ya trabajé con él antes y sé que sus textos son editables, y no consumen mucho tiempo. Me felicito por haberlo hecho. Con la lectura de este libro, muchas de mis dudas se aclararon y varios misterios quedaron develados.

Ahora, no solo conozco más sobre el Tinku, sus elementos, música, la vestimenta de sus danzantes, sino, también, sé cuáles son los otros lugares donde se ejecuta el ritual, además de Macha, Pocoata y Ocurí.

El libro es clarificador, cuando no revelador, y permite tener una visión amplia sobre un ritual que no solo es danza. Cierto... el baile es parte intrínseca del Tinku, porque es el que permite que sus ejecutantes entren en contacto con el ukhu pacha, zapateo mediante, pero también hay que tomar en cuenta el elemento humano, al que “el Peca” se ha acercado en los últimos años, no solo para preguntar el porqué de las cosas sino, también, para conocer la estrecha relación entre el ser humano y el ritual. Y las respuestas que registró son sorprendentes.

Ahora le toca a usted. Tome el libro, siéntese y adéntrese en el mundo de los qhara qhara del norte, en el mundo del Tinku •

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).