Cartas para colegios

El decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar en Chuquisaca, en fecha 11 de diciembre de 1825, es considerado la norma base para la historia de la educación boliviana ya que establece el establecimiento de escuelas primarias

El decreto emitido por el Libertador Simón Bolívar en Chuquisaca, en fecha 11 de diciembre de 1825, es considerado la norma base para la historia de la educación boliviana ya que establece el establecimiento de escuelas primarias y colegios de ciencias y artes en cada capital de los Departamentos que tenía entonces Bolivia.

Sobre la base de ese decreto, en 1826 fueron fundados los colegios que, por eso mismo, son llamados bolivarianos: el Sucre, de Cochabamba (3 de febrero); el Pichincha, de Potosí (2 de marzo); Ayacucho, de La Paz (27 de abril); Junín, de Sucre (3 de mayo); y Bolívar, de Oruro (28 de octubre).

En el caso del colegio Junín, este fue establecido sobre la base del colegio San Juan, de Chuquisaca, y se inauguró el 6 de agosto de 1826. El artículo primero del decreto del 3 de mayo dice que “el colegio de ciencias y artes de esta ciudad se abrirá en el antiguo colegio de San Juan, el día 6 de agosto próximo, aniversario de Junín; llevará este nombre para recordar á sus alumnos el día glorioso en que la victoria concedió á los representantes del pueblo de Bolivia, que un año después firmasen la independencia de la república, para señalar á sus hijos el camino de la civilización y las luces”.

El colegio Sucre, de Cochabamba, fue fundado por decreto del 3 de febrero de 1826, que todavía no fijaba su nombre. El artículo 2 dice que debía funcionar “en la antigua casa de la compañía, ó cualquier otro edificio público”. Como se ve, la mayoría de los colegios fueron establecidos sobre bienes de la iglesia.

Pero antes de que se promulgue el decreto del 11 de diciembre, hubo uno, anterior, que fue la base para la fundación del colegio Pichincha de Potosí, el que Bolívar promulgó el 10 de octubre de 1825 (**). Este establece que “de cada marco de plata se pagará solo un medio real, que se destina a formar la renta del colegio, que se ha de establecer en esta villa.

Cartas de Sucre

Establecer o fundar cinco colegios no debió ser tarea fácil, así que es infantil pensar que se haya tomado la decisión de abrir uno de ellos de un día para el otro, como refiere la versión tradicional del origen del colegio Pichincha.

Entre la correspondencia de Antonio José de Sucre están tres cartas que confirman que el mariscal de Ayacucho ya estaba pensando en abrir esos colegios antes, incluso, que la fundación de Bolivia.

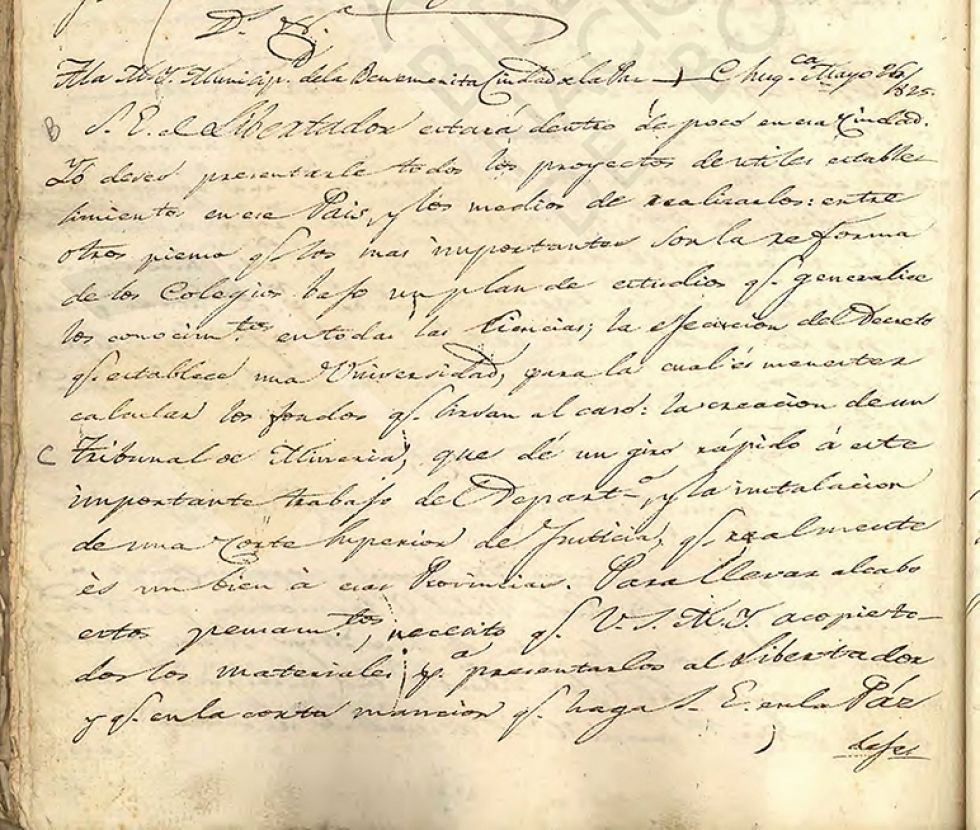

La primera carta está fechada en Chuquisaca el 26 de mayo de 1825 y está dirigida a la municipalidad de La Paz. De esta, extractamos los primeros párrafos:

“S.E. el Libertador estará dentro de poco en esa ciudad. Yo deseo presentarle todos los proyectos de útiles establecimientos en ese país y los medios de realizarlos. Entre otros pienso que los más importantes son la reforma de los Colegios bajo un plan de estudios que generalice los conocimientos en todas las ciencias; la ejecución del decreto que establece una Universidad, para la cual es menester calcular los fondos que sirvan al caso; la creación de un Tribunal de Minería que dé un giro rápido a este importante trabajo del Departamento; y la instalación de una Corte Superior de Justicia, que realmente es un bien a esas provincias.

Esta carta da bastante en qué pensar, no solo para ponderar el papel de Sucre como estadista sino, al margen, plantea la posibilidad de que el gran mariscal ya estaba consciente de que la Asamblea Deliberante, convocada por el decreto del 9 de febrero, iba a arrojar como resultado la independencia de Bolivia. Solo así se explica que Sucre haya estado planificando la conformación de instituciones para un país, no para una dependencia administrativa.

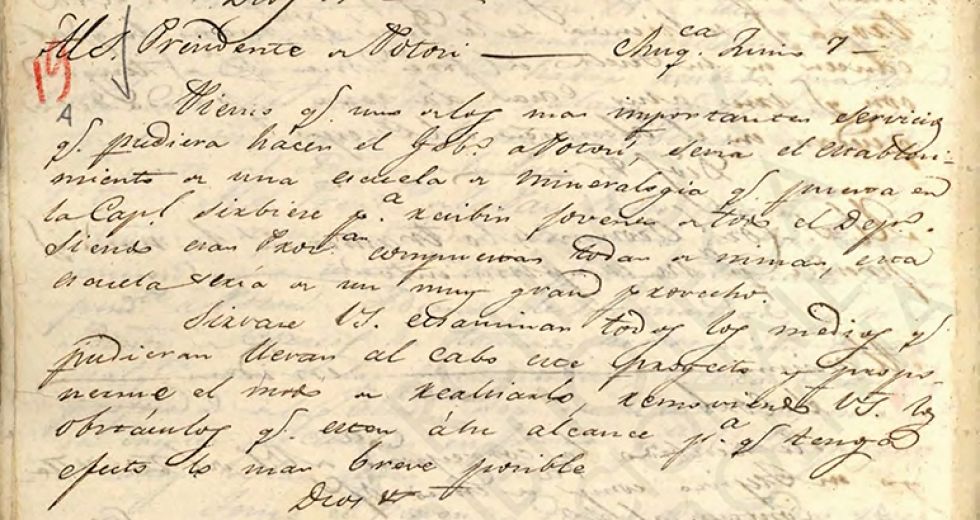

La siguiente carta sobre este mismo tema también está fechada en Chuquisaca, el 7 de junio de 1825, y está dirigida al presidente de Potosí, a la sazón el general Guillermo Miller.

El contenido de esa carta es el siguiente:

“Señor General;

“Pienso que uno de los más importantes servicios que pudiera hacer el Gobierno a Potosí sería el establecimiento de una Escuela de Mineralogía, que puesta en la capital sirviese para recibir jóvenes de todo el Departamento. Siendo esas provincias compuestas todas de minas, esta escuela sería de un muy gran provecho.

“Sírvase V.S. examinar todos los medios que pudieran llevar al cabo este proyecto y proponerme el modo de realizarlo, removiendo V.S. los obstáculos que estén a su alcance para que tenga efecto lo más breve posible.

“Dios etc”.

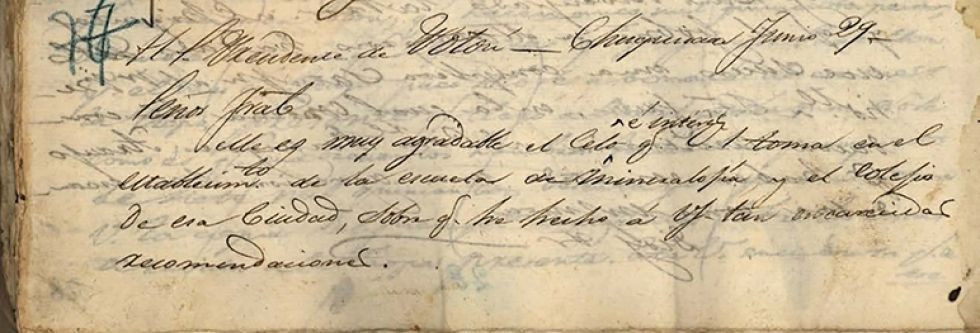

Apenas unos días después, el 29 de junio, vuelve a escribirle, más largamente, sobre el tema:

“Señor General:

“Me es muy agradable el celo e interés que V.S. toma en el establecimiento de la Escuela de Mineralogía y el Colegio de esa ciudad, sobre que he hecho a V.S. tan encarecidas recomendaciones.

“Por vehementes que son mis deseos de llevar al cabo cuanto antes estos útiles establecimientos, no está en mis facultades aprobar el plan propuesto de arbitrios, porque después de examinado veo que necesita la investigación y aprobación de la autoridad legislativa puesto que se trata de nada menos que de pasar a las rentas del Colegio el producto de instituciones hechas con otros objetos y de imponer nuevos arbitrios. El plan de V.S. lo dejo a la Asamblea General para que sea examinado, recomendando poderosamente el objeto, y además, a la llegada del Libertador a esa ciudad, yo mismo seré el agente en el despacho de ese asunto, con cuyo motivo tendrá V.S. un duplicado de este plan.

“Entre tanto puede V.S. ir disponiendo uno de los conventos de la Merced o San Agustín para el Colegio, pues el de San Francisco parece que tiene dificultades por parte de la autoridad eclesiástica, que no útil violentar. De aquellos dos escoja V.S. el mejor y más apropósito para habilitarlo y poner todo corriente puede echarse mano de 2,000 o 3,000 pesos de Tesorería en calidad de empréstito y con la condición de devolverlos a la Caja de los fondos que se señalen al Colegio, a menos que el Gobierno supremo los ceda después que yo dé cuenta.

“Espero que el Gobierno, tomando en consideración el proyecto de suprimir los conventos menores y aplicar sus rentas a fondos del Colegio, igualmente que las capellanías vacantes, proporcionará medios bastantes para verificar el plan.

“En fin, me prometo que V.S. como patrono del establecimiento, promoverá cuanto pueda facilitarlo, pues para abreviar todo tenemos la bella oportunidad de la reunión de la Asamblea General y la próxima venida del Libertador. He contestado el oficio de V.S. N° 86”.

El texto de la carta es por demás claro: para entonces, 29 de junio de 1825, el “plan” para establecer un colegio en Potosí ya existía, al igual que los proyectos para los que serían abiertos en las otras ciudades. •

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

(**) Aclaración necesaria

El decreto de Bolívar que dispone asignar medio real de cada marco de plata al funcionamiento del colegio de Potosí tiene fecha de 10 de octubre, y no 1 de octubre, como publiqué en un anterior artículo (ECOS 606).

La confusión se debe a que ese artículo se hizo sobre la base del manuscrito que se encuentra en el Archivo Histórico de la Casa de Moneda y el número está como “1o.”, como si fuese número ordinal.

En la revisión de la versión impresa de ese documento, en la colección oficial de leyes, decretos y órdenes del gobierno (1825-1826), la fecha es 10 de octubre y así lo ratificaron, también, las expertas paleógrafas Judith Terán Ríos y María del Carmen Thompson Pérez cuyas opiniones periciales solicité para despejar toda duda. Ellas explicaron que una manera corriente de escribir las decenas en el siglo XIX era poniendo el cero más pequeño, lo que siempre da lugar a confusiones. Terán fue jefa de archivo y subdirectora del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

Hago esta rectificación de muto propio y en atención a mi propósito de no sumar más falsos históricos al estudio de nuestro pasado.