¿Hubo “amarre” en 1825?

La historia oficial dice que la Asamblea Deliberante se reunió en Chuquisaca y el 6 de Agosto de 1825 emitió el Acta de la Independencia que, en los hechos, significó la creación de un nuevo país, Bolivia.

La historia oficial dice que la Asamblea Deliberante se reunió en Chuquisaca y el 6 de Agosto de 1825 emitió el Acta de la Independencia que, en los hechos, significó la creación de un nuevo país, Bolivia.

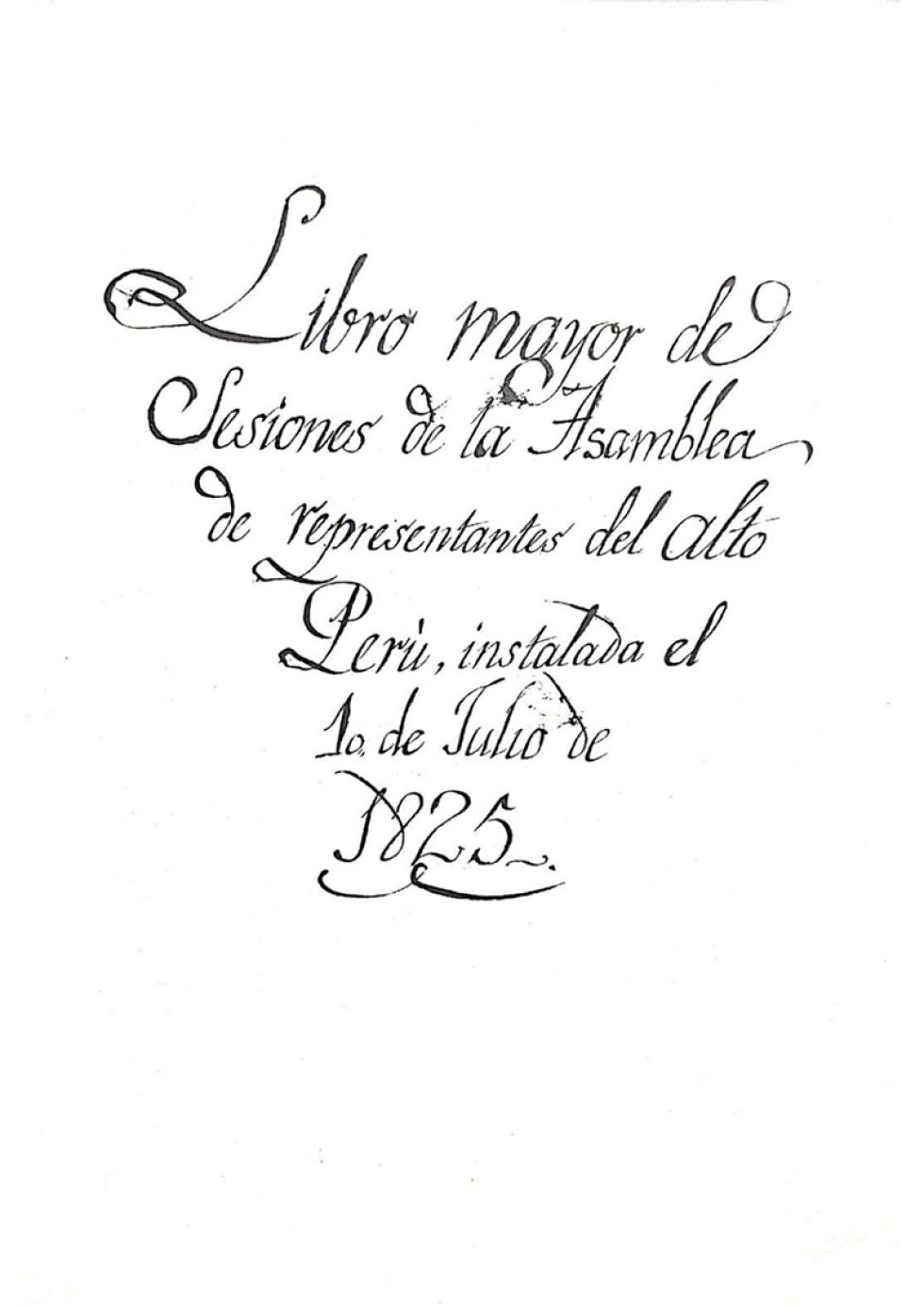

Pero… ¿qué tan espontánea fue la decisión asumida por los 48 diputados firmantes del acta? ¿Habrá sido, realmente, el resultado de sus deliberaciones o, mejor, la expresión del deseo de los Departamentos a los que representaban? Una revisión al “Libro Mayor de Sesiones de la Asamblea de Representantes del Alto Perú” demuestra que, por una parte, estos no actuaron en nombre de sus regiones y, por otra, que seguían una línea de conducta trazada por alguien y, según las actas, ese alguien fue Casimiro Olañeta.

La tercera vía

¿Qué es lo que debían deliberar los diputados que se reunieron en Chuquisaca? Según el artículo 18 del decreto del 9 de febrero de 1825, expedido por Antonio José de Sucre, el “objeto de la Asamblea General será sancionar un régimen de gobierno provisorio, y decidir sobre la suerte y los destinos de estas provincias, como sea más conveniente a sus intereses y felicidad…”.

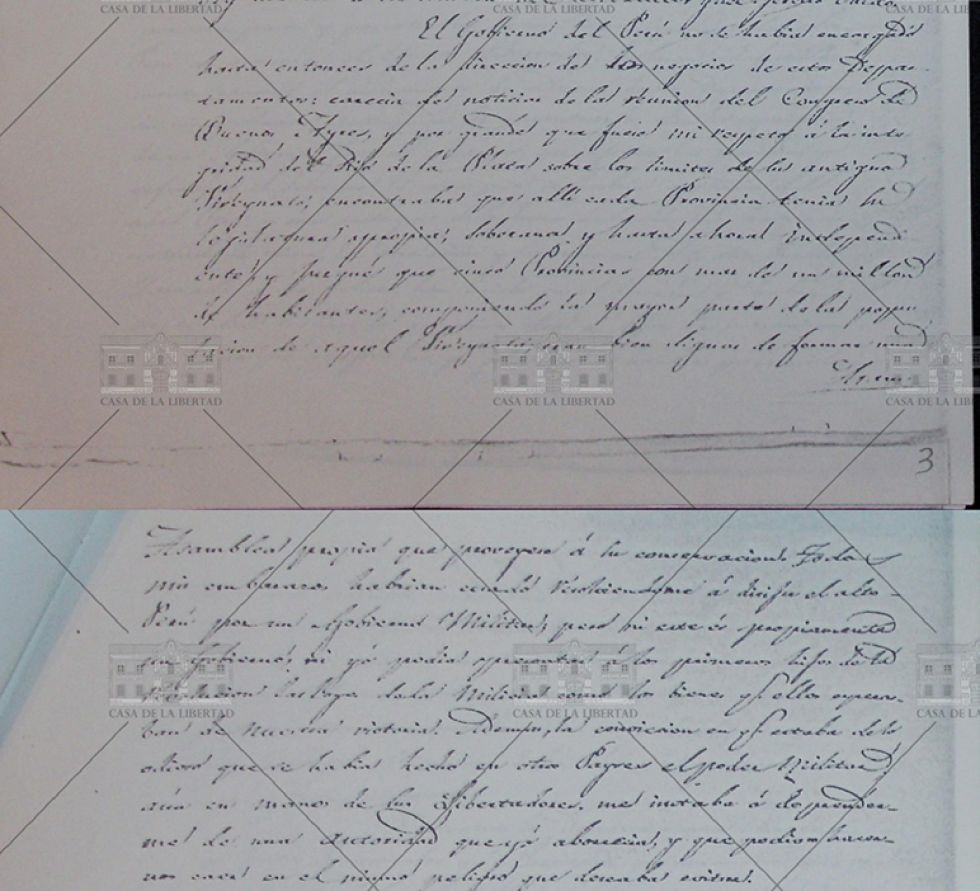

Lo que ocurría es que había duda respecto al destino del denominado alto Perú debido a que este territorio había quedado en un limbo jurídico. Cuando estalló la Guerra de la Independencia, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, pero una provisión emitida por el virrey del Perú José Fernando de Abascal y Souza el 13 de julio de 1810 determinó que “Charcas, su Real Audiencia, M. R. Arzobispo, I. Ayuntamiento, la Imperial Villa de Potosí, la ciudad de La Paz y Córdova del Tucumán” sean agregadas a su virreinato “hasta que se restablezca en su legítimo mandato el Excmo. Señor Virey de Buenos-Ayres, y demás autoridades legalmente constituidas”. Por esta disposición, los referidos lugares habían quedado nuevamente bajo la jurisdicción del Perú que, al terminar la guerra, reclamaba derechos sobre esos territorios porque las autoridades virreinales de Buenos Aires jamás fueron restablecidas.

A raíz del levantamiento del 1 de enero de 1809 en Buenos Aires, y la Revolución de Mayo de 1810, el Virreinato del Río de la Plata se había convertido en las Provincias Unidades del Río de la Plata, la actual Argentina, que también reclamaba derechos sobre los territorios antes referidos.

Por tanto, la Audiencia de Charcas, llamada por entonces alto Perú, estaba en medio de las pretensiones del Perú y la actual Argentina. Teóricamente, los diputados que participaron en la asamblea de representantes, debían debatir sobre esas opciones, pero, como no había acuerdo ni con una ni con otra, había surgido una tercera: fundar un nuevo país.

El papel del mariscal

Como todo inicio, el de la República de Bolivia fue caótico, difícil y cargado de incógnitas. Aún hoy, persiste el debate sobre cuánto sabía Antonio José de Sucre, antes de promulgar su célebre decreto del 9 de febrero de 1825, respecto al propósito de la clase dirigente de Charcas de no formar parte ni del Perú ni de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La versión tradicional, que se maneja hasta hoy, es que Casimiro Olañeta le convenció de que ese era el deseo dominante del territorio que, en aquellos años, era denominado alto Perú para diferenciarlo del que se gobernaba desde Lima. Digamos que sí. ¿En verdad un hombre tan inteligente como Antonio José de Sucre fue convencido en tan solo unas horas, que fue el tiempo que duró su reunión con el doctor chuquisaqueño? Permitir que Charcas se independice era contrariar tanto a Lima como a Buenos Aires y eso era contraproducente para el proyecto de Bolívar, cuya imagen se vería afectada en caso de confirmarse la escisión.

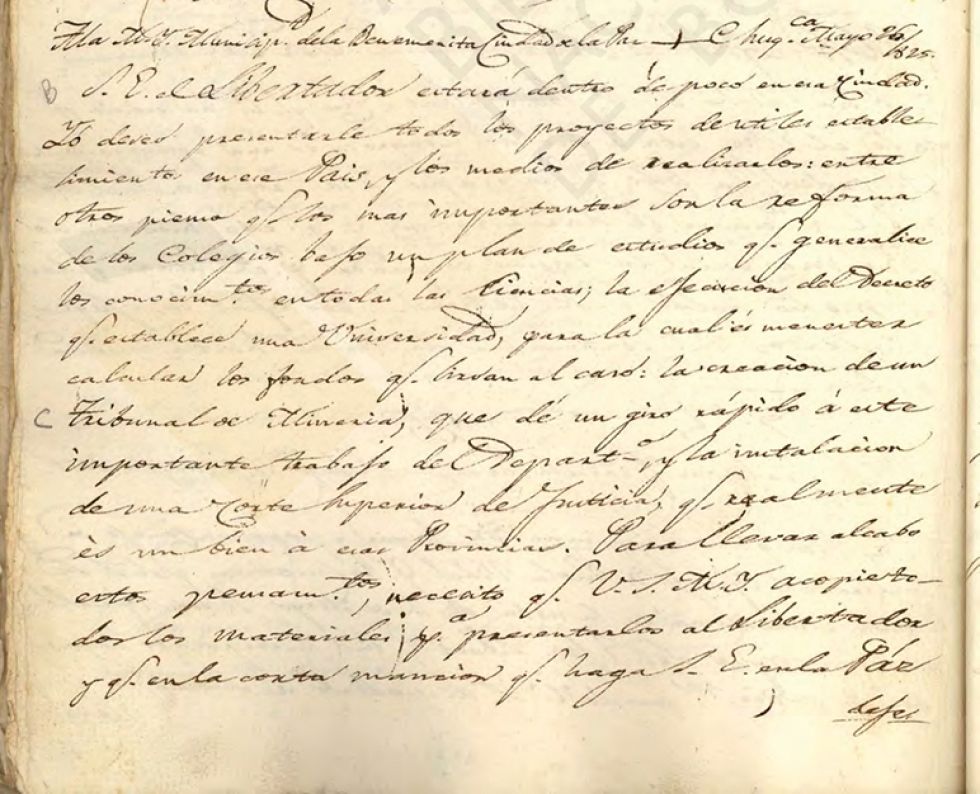

En ese marco, es útil mencionar una carta que en fecha 26 de mayo de 1825 escribió Sucre desde Chuquisaca el 26 de mayo de 1825 a los miembros de “la muy ilustre municipalidad de la Benemérita Ciudad de La Paz” a quienes comunica la próxima llegada de Simón Bolívar a esa ciudad. “Yo deseo presentarle (al Libertador) todos los proyectos de útiles establecimientos en ese país y los medios de realizarlos —dice—. Entre otros, pienso que los más importantes son la reforma de los Colegios bajo un plan de estudios que generalice los conocimientos en todas las ciencias; la ejecución del decreto que establece una Universidad, para la cual es menester calcular los fondos que sirvan al caso; la creación de un Tribunal de Minería rápido a este importante trabajo del Departamento; y la instalación de una Corte Superior de Justicia, que realmente es un bien a esas provincias”.

Apuntemos algo sobre este documento:

La asamblea de representantes todavía no se había instalado así que, para ese momento, se supone que lo que iba a pasar con Charcas era una incógnita: ¿formaría parte del Perú, de las Provincias Unidas del Río de la Plata o seguiría su camino de manera independiente? Cuando Sucre habla de reformar colegios es porque encontró algunos en las más importantes ciudades, como el San Juan, en la ciudad que hoy lleva su nombre, y el de los jesuitas, en Potosí, aunque este había sido desmantelado tras la segunda expulsión de esa orden. Habla, también, de abrir otra universidad, además de la de San Francisco Xavier, en funcionamiento desde el siglo XVII. En conjunto, se trata de un proyecto de reforma educativa que podría aplicarse tanto a un territorio que dependa de una nación como a un país nuevo. Pero en la segunda parte habla de un tribunal de minería y otros de justicia y, al leer eso, es inevitable pensar que ya se estaba proyectando una nueva nación o, por lo menos, un territorio autónomo.

El propio Sucre hizo públicas sus intenciones sobre Charcas en la memoria que presentó a la Asamblea Deliberante, un equivalente a un informe a la nación: “juzgué que cinco provincias con más de un millón de habitantes, componiendo la mayor parte de la populación de aquel virreinato, eran bien dignas de formar una Asamblea propia que proveyese a su conservación”.

El papel del doctor

¿Sucre se había puesto de acuerdo con Olañeta para fundar un nuevo país, antes de que se instale la asamblea? Si así fue, eso jamás se iba a poner en un papel porque estaríamos hablando de lo que en la jerga política se conoce como “amarre”; es decir, un acuerdo previo que generalmente es verbal y secreto.

Lo cierto es que la propuesta de formar un nuevo país partió de Olañeta, en la sesión del lunes 18 de julio, en la que, basándose en “principalmente en los inconvenientes que había para que el alto Perú se reuniese a las provincias de Buenos Aires, y haciendo ver la suficiencia de medios que poseía para constituirse independiente, teniendo como tenía un fondo de riqueza, y de todos los arbitrios necesarios a la organización de su Gobierno, y debiendo esperarse que en su seno mismo se formaran grandes hombres para la administración pública, y desempeño de los cargos del Estado, no siendo, inconveniente el estar los pueblos en su nacimiento político”.

En esa misma sesión, el presidente de la asamblea, José Mariano Serrano, dijo que “al Alto Perú no le convenía reunirse al bajo ni al Gobierno del Río de la Plata”, pero agregó que “en la forzosa precisión de agregarse a alguno de los estados vecinos, debía más bien agregarse al del Río de la Plata”.

Algo debió pasar entre esa sesión y la siguiente, la del jueves 21 de julio, porque “el señor Serrano ocupó nuevamente la tribuna, y expresó que lo hacía para disipar la impresión que podrían haber hecho contra el proyecto de la independencia del Alto Perú algunas objeciones que al opinar por ella misma propuso de paso el señor Olañeta en la sesión anterior”. En otras palabras, fue reconvenido por Olañeta y aclaró su postura: apoyaba la independencia.

En las siguientes sesiones primaría el criterio de Olañeta que fue apoyado especialmente por los diputados de Potosí. Solo dos diputados de La Paz, Eusebio Gutiérrez y José María Mendizábal se pronunciaron a favor de unirse al Perú.

El Acta de Independencia fue redactado por una comisión y su texto se leyó primero en la sesión del jueves 4 de agosto, pero se dejó su aprobación en suspenso hasta la siguiente, que se reunió el sábado 6 de agosto de 1825 •

Algunos apuntes

Según la convocatoria a la asamblea, los diputados debían ser 54, pero los firmantes del Acta de la Independencia fueron 48. Los faltantes son los que no lograron ser elegidos.

Los diputados de Charcas, hoy Chuquisaca, eran siete mientras que los de Potosí llegaban a 14. La Paz tenía 12 diputados, Cochabamba 13 y Santa Cruz apenas dos.

Jurídicamente, el territorio en disputa no era todo el alto Perú sino solo parte de él porque la provisión de Abascal menciona, expresamente, a “Charcas, su Real Audiencia, M. R. Arzobispo, I. Ayuntamiento, la Imperial Villa de Potosí, la ciudad de La Paz y Córdova del Tucumán”. No se menciona a Cochabamba ni Santa Cruz que, técnicamente, siguieron formando parte del territorio del Río de la Plata.

Si los diputados de Santa Cruz se dieron cuenta del detalle, no pudieron debatirlo, porque no llegaron a Chuquisaca a tiempo para participar en las deliberaciones. Antonio Vicente Seoane llegó justo para firmar el acta y Vicente Caballero lo hizo después, tras solicitar que se le permita hacerlo.

El libro con el facsímil de las sesiones de la Asamblea Deliberante impreso por la Vicepresidencia en 2022 tiene un error: dice que su instalación fue el 1º de julio, en ordinal, cuando, en realidad, fue el 10 de julio. Confundir el 10 con el 1º es un error muy común por la forma en la que se escribía el número 10 en esa época.

(*) Juan José Toro es vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

(**) Las actas de las sesiones fueron consultadas del ejemplar existente en la Casa de Moneda.