Construir demoliendo

Dos hechos, uno externo y otro interno, determinaron el surgimiento de la República de Bolivia: la invasión francesa a España y la rebelión de Pedro Antonio de Olañeta.

Dos hechos, uno externo y otro interno, determinaron el surgimiento de la República de Bolivia: la invasión francesa a España y la rebelión de Pedro Antonio de Olañeta.

La invasión fue el cataclismo que dividió las aguas entre América y la corona española de manera irreversible: Napoleón Bonaparte se apoderó del imperio español, que tenía a nuestro continente entre sus territorios de ultramar, y, tras asumir el gobierno, se lo entregó a su hermano José. El rey de España, Fernando VII, fue forzado a abdicar y se lo recluyó en el castillo de Valençay, lo que fue interpretado como prisión o secuestro. Estos sucesos provocaron una ola de alzamientos en América con el argumento de que sus habitantes tenían un pacto social con el rey de España y no con otro gobernante. El razonamiento jurídico fue que, preso el rey, se rompía el vínculo y, para cuando Fernando VII fue repuesto en el trono, las guerras hispanoamericanas de independencia habían avanzado tanto que fue imposible revertir el proceso.

Lo de Olañeta le concierne expresamente a Bolivia ya que este general español, que llegó a autoproclamarse virrey del Río de la Plata, estaba a cargo de la defensa de Charcas, que en esos años era más conocida con el nombre no oficial de alto Perú, y mandaba sobre un contingente de 4.000 hombres. Este oficial llegó a enemistarse con el virrey José de la Serna por sus diferentes visiones respecto a los sucesos de España y sus efectos en América. La Serna era liberal y Olañeta conservador. En el primero tomo de los libros de los que me ocupo hoy, Valentín Abecia López dice que “Olañeta creía, o quiso creer, que La Serna tenía el objetivo de instaurar un imperio o una república independiente en el Perú. Inclusive se habló del Imperio del Perú, que rompería, así, sus nexos con la corona española. Esta situación lo obligó, o él se creyó obligado, a sublevarse en enero de 1824”.

¿Por qué es tan importante la actitud de Olañeta? Porque, gracias a que entró en conflicto con La Serna, este no pudo atender la guerra en el Perú como hubiera querido. El general rebelde no acudió a las convocatorias para reforzar las tropas del virrey en Junín y Ayacucho y eso las debilitó notoriamente, con los resultados que todos conocemos: España perdió esas batallas y, con ellas, el control de Sudamérica.

Sigue siendo mayoritaria la versión de que Ayacucho fue la batalla definitiva, la que selló la independencia del Perú, pero pocos reparan en el hecho de que en ese Perú había un alto Perú en el que las fuerzas de Olañeta estaban intactas, así que la guerra no había terminado. El general rebelde todavía controlaba el territorio de Potosí, donde se encontraba la estratégica Casa de Moneda, que fue sucesivamente asaltada por patriotas y realistas durante la Guerra de la Independencia. El 28 de marzo de 1825, casi cuatro meses después de Ayacucho, Olañeta volvió a saquear Potosí de la que se llevó un tesoro que Antonio José de Sucre estimó en 600.000 pesos en monedas y barras de plata. Este hecho tuvo una influencia decisiva en lo que pasaría después, ya que los posteriores gobernantes de Potosí no lograrían resolver la crisis económica provocada por ese asalto.

Cuatro días después de ese saqueo, el 1 de abril de 1825, que era Viernes Santo, uno de los oficiales del Estado Mayor de Olañeta, Carlos Medinaceli Lizarazú, le plantó combate en Tumusla, donde el español sufrió heridas que provocaron su muerte, apenas unas horas después. Y es este episodio el que es diseccionado por Valentín Abecia López en dos tomos que, sumados, totalizan 1.109 páginas.

Se trata, indudablemente, de un valioso aporte para los investigadores ya que el autor hace un exhaustivo análisis de la coyuntura que giró en torno a Tumusla deteniéndose en sus protagonistas y hechos tan trascendentales como la Batalla de Ayacucho. Es obvio que Abecia López ha heredado, y yo diría que superado, el talento investigativo de su señor padre, Valentín Abedia Baldivieso, ya que, por una parte, demuestra una erudición notable y, por otra, ofrece al investigador datos tan interesantes como los temas que habrían tratado Simón Bolívar y José de San Martín en la famosa entrevista de Guayaquil.

Tan solo refiriéndonos a Ayacucho, refiere que “la batalla había estado previamente ‘arreglada’ entre Sucre y (José de) Canterac, tesis que ha sido sustentada por varios estudiosos e investigadores españoles, entre ellos el político y escritor Ricardo de la Cierva”.

Pero si bien estos dos tomos son un festín para investigadores, el lector de a pie que quiera encontrar las evidencias sobre los documentos acerca de la Batalla de Tumusla que habrían sido falsificados va a tener que esperar bastante porque el autor comienza a entrar en materia recién a partir de la página 234 del primer tomo. Sin embargo, la espera vale la pena ya que, siguiendo con la lectura, nos encontramos con la revelación de que el libro copiador de la correspondencia del coronel Carlos Medinaceli Lizarazu, que los hermanos Waldo y Emilio Medinaceli Quintana reportaron haber encontrado a principios de 1975, justo para celebrar el sesquicentenario de la independencia de Bolivia, es falso o, peor aún, ha sido falsificado.

La noticia es demoledora porque afecta todo el imaginario que se había construido en torno a la figura de Medinaceli Lizarazu como supuesto libertador de Charcas. Entre los trabajos que usaron como fuente esos falsos históricos están el artículo “La conciencia de la nacionalidad”, de Ernesto Daza Ondarza; los libros “La fundación de Bolivia”, de Augusto Villarroel Treviño, “Historia crítica de la independencia de Bolivia”, de Franz Gustavo Morales Méndez e “Historia económica de Charcas-Bolivia”, de Máximo Bairon Castrillo. Abecia señala que varios otros artículos fueron escritos haciendo referencia a la documentación que denuncia como falsa, incluyendo mi novela “27 (Amargada diabética)”, recientemente publicada en versión digital internacional con el título “Restituta Villanueva no quiere sonreír”, aunque debo decir, en mi defensa, que esa obra es literatura, que admite la ficción, y no un trabajo historiográfico, en el que solo se puede aceptar hechos verídicos.

Pero la obra que resulta claramente afectada por estas revelaciones es la de un ex presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia “Potosí”, el exmagistrado Julio Ortiz Linares, quien dedicó gran parte de su vida a construir la figura del Medinaceli libertador sobre la base de documentos que, ahora lo sabemos gracias a Abecia, son falsos de toda falsedad.

¿Y por qué una afirmación tan contundente? Porque en “Tumusla. Necropsia de un fraude”, su autor demuestra de manera contundente que los documentos fueron fraguados y entre sus muchas pruebas está una revelación que hizo el propio Carlos Medinaceli Quintana, el escritor autor de “La Chaskañawi”, el año 1925, cuando dijo que la documentación del general Carlos Medinaceli Lizarazu desapareció en la inundación de Cotagaita del año 1905.

Pero que estos documentos sean falsos no significa que haya falsedad en el hecho histórico sucedido en Tumusla el 1º de Abril de 1825. Tras la publicación de estos libros, ya surgieron voces señalando que en Tumusla no hubo batalla, sino motín y yo continúo sosteniendo que sí hubo batalla porque existe una capitulación, que no es documento fraguado sino auténtico y forma parte de la correspondencia del general José María Pérez de Urdininea que es resguardada por el Archivo Histórico y Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés.

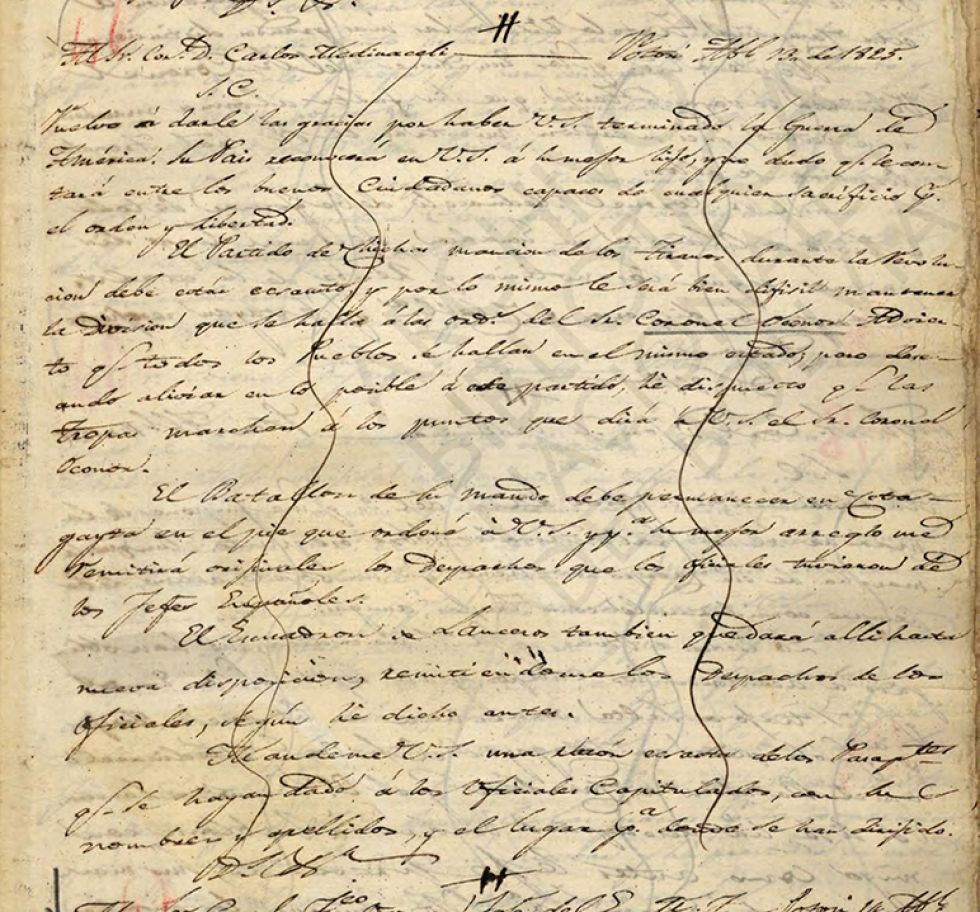

Existen, también, por lo menos cuatro cartas de Antonio José de Sucre dirigidas a Carlos Medinaceli en 1825, en las que se hace referencia expresa a la Batalla de Tumusla. Una de ellas es del 13 de abril de ese año y dice, en su primer párrafo, lo siguiente:

“Vuelvo a darle las gracias por haber V.S. terminado la guerra de América. Su país reconocerá en V.S. a su mejor hijo, y no dudo que se contarás entre los buenos ciudadanos capaces de cualquier sacrificio por el orden y libertad”.

Este documento se encuentra en la foja 37r del epistolario de Sucre que se conserva en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia •

(*) Juan José Toro es fundador y vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).