El ABC de Ch’utillos

La festividad de Ch’utillos es, al presente, la manifestación cultural más importante de Potosí, por cuanto no se limita a la capital de Departamento, sino que abarca a sus provincias.

La festividad de Ch’utillos es, al presente, la manifestación cultural más importante de Potosí, por cuanto no se limita a la capital de Departamento, sino que abarca a sus provincias.

Con el fin de entender en qué consiste, resumimos su importancia en un ABC:

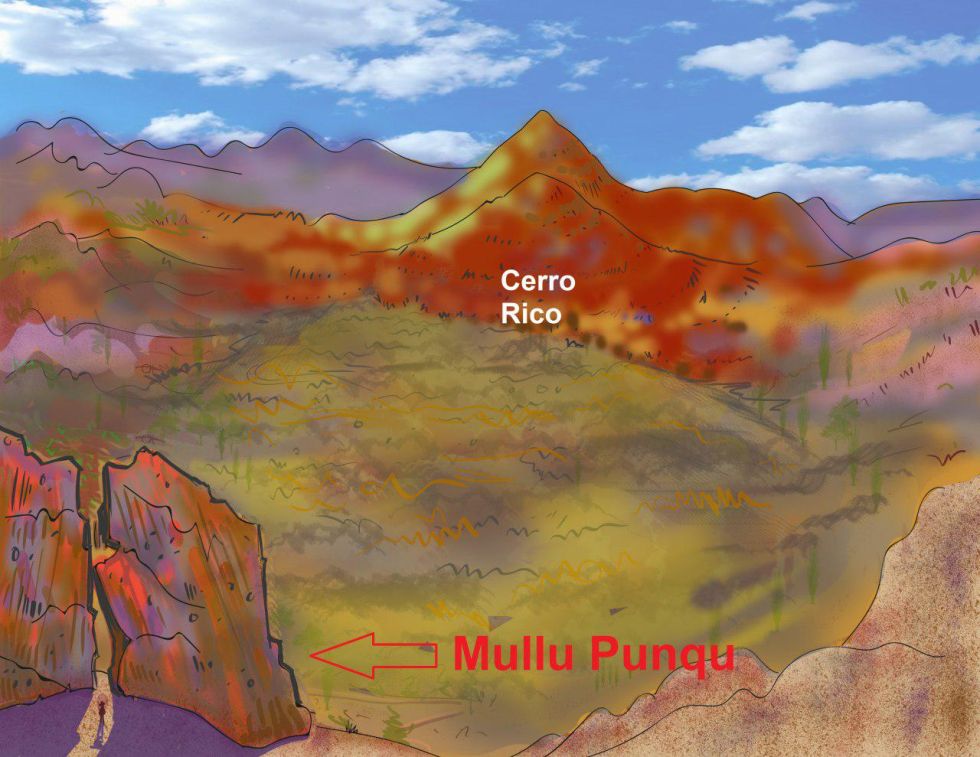

A. AUTÓCTONA. Se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. Su escenario es el conjunto integrado por el Cerro Rico de Potosí; su ciudad, la Villa Imperial, y el acceso a este conjunto, que es Mullu Punqu o la quebrada de San Bartolomé, donde se encuentra la denominada “cueva del diablo”.

B. BAILE. Incluye el elemento de la danza, puesto que tiene tres entradas folklóricas, dos de adultos y una de niños, y hay varias referencias a la participación de bailarines en el pasado. La más antigua documentación fotográfica es una foto que Lucas Jaimes incluyó en su libro recopilatorio “La Villa Imperial de Potosí”.

C. CULTURA POPULAR. Aglutina a las manifestaciones con las que se expresa la vida tradicional del pueblo potosino ya que, además de las entradas folklóricas, se presenta la gastronomía típica del Departamento, que incluye a la empanada conocida como “salteña”, y su repostería característica.

Origen e historia

La festividad de Ch’utillos tiene su origen en las culturas preincaicas que habitaron el territorio que hoy es Potosí.

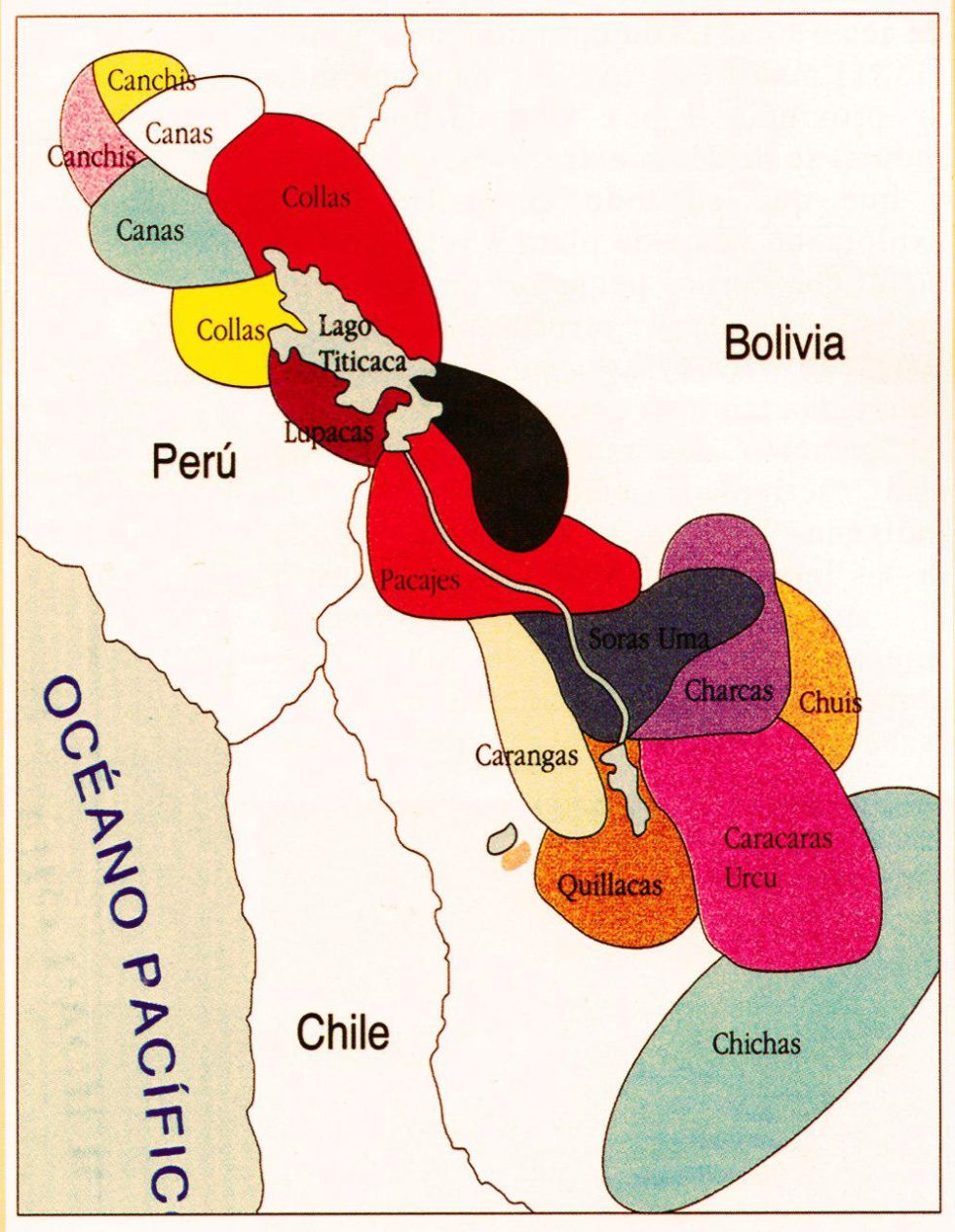

Antes de la invasión de los incas, atribuida por Bartolomé Arzans a Maita Qapax (alrededor de 1320), la cultura que existía en las hoy provincias Frías, Linares y Saavedra del Departamento de Potosí era la qaraqara cuyo idioma probablemente haya sido el aimara.

El lugar donde ahora está la Villa Imperial no había sido ocupado porque los qaraqara lo consideraban sagrado. Lo llamaban Putuj Unu y allí se encontraba el Sumaj Urqu o la waka p’utuxi, un cerro que era adorado como una deidad femenina que engendraba plata. Por ello, todo el lugar era un inmenso adoratorio en el que el Cerro Rico era el alter principal. La entrada a este sitio sagrado estaba un poco más allá, en Mullu Punqu o “puerta sagrada” que era el acceso a ese gigantesco adoratorio natural. Allí estaba una cueva, que era un adoratorio menor.

Los qaraqara adoraban a la Tierra en el Sumaj Urqu y a una divinidad no determinada en Mullu Punqu. Cuando los incas conquistaron estas tierras, mantuvieron el carácter sagrado de la waka P’utuxi pero la convirtieron en un adoratorio al sol. Se respetó el culto a la deidad del Mullu Punku.

Cuando los españoles se enteraron de que el Sumaj Urqu contenía plata comenzaron a explotar el metal y obligaron a los indios de Qantu Marka, o Cantumarca, a construir casas para vivir en ellas mientras se agotaba el mineral. Ese hecho fue resistido por el cacique Chaki Katari cuya sublevación fue derrotada en la batalla de Jesús Valle. Los sobrevivientes huyeron a otros emplazamientos qaraqara.

La plata del Sumaj Urqu jamás se agotó y las casas se multiplicaron, naciendo naturalmente una ciudad que recibió el nombre de Villa Imperial de Potosí.

Como el Sumaj Urqu, ahora conocido como Cerro Rico, había sido tomado por los españoles, los qaraqara, replegados en Qantu Marka, mantuvieron el culto en Mullu Punku que los invasores llamaban simplemente “La Puerta”.

Mullu Punku está ubicado en una quebrada que es apropiada para emboscadas. Se cree que los sobrevivientes de la derrota de Jesús Valle, y sus hijos después de ellos, aprovechaban el lugar para aplastar jinetes, carrozas e incluso caravanas cuando pasaban por el lugar. Los españoles nunca reconocieron ese hecho y, a sabiendas que los indios tenían un culto ahí, lo atribuyeron al diablo.

Los jesuitas, que se convirtieron en los principales extirpadores de cultos tras los primeros concilios limenses, también satanizaron el culto en Mullu Punqu y llegaron a afirmar que los indios adoraban al diablo en ese lugar.

Asesorados por el padre Pablo Joseph de Arriaga, autor de la “Extirpación de la idolatría del Perú”, entronizaron en la cueva de Mullu Punqu la imagen del apóstol San Bartolomé que fue elegido por su fama de “vencedor del diablo” y su parecido a Thunupa, una de las deidades mayores de los altares andinos. Según Arzáns, la entronización se produjo el 24 de agosto de 1589.

Tras la entronización, los jesuitas proclamaron que el diablo había sido derrotado por San Bartolomé y comenzaron a celebrar anualmente la festividad del apóstol.

La misma fecha, 24 de agosto, había sido elegida para congregar a los indios en las poblaciones del norte potosino para cobrarles impuestos y reclutar hombres con el fin de enviarlos a las minas del Cerro Rico, a la temible mita.

Debido a ello, la fecha era negra para los pueblos originarios del norte potosino y, para evitar que la miren así, los españoles comenzaron a realizar ferias y conmemoraciones en honor a San Bartolomé.

En 1780, el cacique de Macha, Tomás Katari, fue encarcelado luego de haber fracasado en el intento de hacer respetar sus derechos con los españoles. Furiosos, los indios de Pocoata aprovecharon la feria de San Bartolomé, que debía realizarse el 24 de agosto de ese año, y se sublevaron dando inicio a la serie de los mayores levantamientos indígenas en Sudamérica.

Luego de que los alzamientos fueron aplastados, y sus líderes ejecutados, los españoles siguieron reclutando a los indígenas de Macha, Pocoata y Colquechaca para llevarlos a servir en la mita. En ese periodo, según refieren Pascale Absi y Pablo Cruz, Mullu Punqu, o la quebrada de San Bartolomé, se convirtió para ellos en la puerta de entrada al infierno porque llegaban para morir en la mina.

Con el paso de los años, el culto a Mullu Punqu y la imposición de San Bartolomé se amalgamaron y convirtieron en un solo. Cada 24 de agosto, los mitayos de Potosí bajaban hasta el adoratorio, pero ya no a rendir culto a su deidad ancestral sino al apóstol que tiene su santuario en un caserío cercano llamado La Puerta. La versión de que San Bartolomé había derrotado al diablo se enraizó en el imaginario popular que se fue alimentando con otras versiones a lo largo de los años.

Los mineros bajaban en mulas y retornaban a la ciudad montados al revés, porque en las leyendas que se transmitían de generación en generación se decía que el diablo estaba encerrado en esa cueva, pero podía escaparse, así que se volteaban con el fin de que el diablo no se suba a la grupa del animal. Esos jinetes eran denominados ch’utillos por razones no determinadas hasta ahora.

La tradición estaba en decadencia cuando el radialista Gonzalo Calderón Ríos convocó a una entrada folklórica intercolegial el año 1985. Seis colegios respondieron, pero poco después, ya cuando él se convirtió en alcalde, la entrada se convirtió en una gran festividad con actividades culturales que se realizan durante todo el mes de agosto.

La Ordenanza Municipal 067/2012 declaró a la festividad de Ch’utillos como Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Potosí, pero agregando que, además de la devoción a San Bartolomé, esta fiesta debe realizarse para conmemorar la sublevación de Tomás Katari. En 2014, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó la Ley plurinacional que declara héroes nacionales a Tomás Katari y a su esposa, Kurusa Llawi.

Antes, en 2005, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó la Ley 3146 que

“D E C R E T A:

ARTICULO 1. Declárase patrimonio cultural de Bolivia a la Festividad Folclórica – Religiosa de los ‘Chutillos’, en devoción a su Santo Patrono de San Bartolomé y a la victoria de Tomás Katari, que se celebra del 24 al 31 de agosto de cada año en la ciudad de Potosí y la localidad de ‘La Puerta’, con el objeto de preservar las tradiciones, costumbres, folclore y espíritu religioso” •