El peligroso mercurio

Es un metal pesado que tuvo un enorme efecto en la producción de minerales en el periodo colonial.

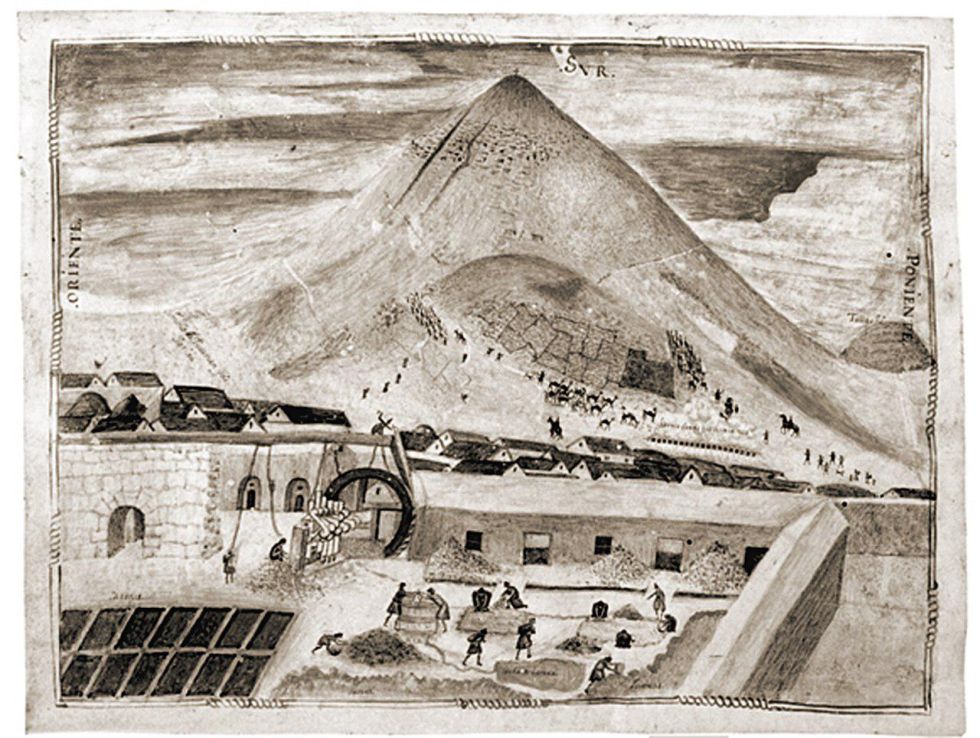

Es un metal pesado que tuvo un enorme efecto en la producción de minerales en el periodo colonial. Se lo conocía como azogue, así que los que se enriquecieron con él fueron los azogueros, los principales dueños de minas en Potosí que tenían poder político y gran prestigio social. Su poder económico seguía los ciclos de auge y decadencia de la producción minera.

Se unieron en un cuerpo con título de “cofradía”, fundaron su propio banco, era un gremio privado; el cronista Arzáns los criticó por explotar al indio; eran los proveedores de la materia prima muy necesaria que era el azogue (mercurio); los que concedían créditos y los que adquirían las piñas de plata de beneficiadores. En suma, eran quienes dominaban en el trabajo minero en la Villa Imperial de Potosí en el periodo de auge de la producción de plata (1575-1630).

Luis Capoche, en su Relación de la Villa Imperial de Potosí de 1585 informa sobre las deterioradas e insalubres condiciones laborales de los mitayos, que habían empeorado con la intensificación de la explotación minera; caracteriza al cerro como un “verdugo” y explica... “Ya así suceden cada día mil muertes y desastres, el riesgo que padecen en la labor del cerro, y traerlos de sus pueblos y naturalezas, dejando sus casas chacras y ganados, apartándose con muchas lágrimas a los padres y las madres de los hijos, que los traen a trabajos y ejercicios que ellos no saben ni entienden, ni viven con codicia de riquezas y ven muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos hijos huérfanos sin sus padres”.

Referente a las condiciones laborales, Capoche abunda en ejemplos de hundimientos de minas y mitayos enterrados, trabajadores de ingenios que morían aplastados y azogados. Referente a la salud y enfermedades mineras señalaba: “y ordinariamente los bajan muertos y otros quebradas las cabezas y piernas; en los ingenios cada día se hieren. Y sólo el trabajar de noche en tierra tan fría y asistir al mortero, que es lo de más trabajo por el polvo que reciben en los ojos y boca, basta para hacerles mucho daño. Y así está el hospital de Veracruz (lleno) de indios heridos y mueren cada año más de cincuenta que esta fiera bestia se traga vivos”.

Síndrome de intoxicación

En esa época llamada virreinal se denominó “Taky Onqoy”: al síndrome de la intoxicación por la exposición al mercurio. Apareció como consecuencia de la explotación de las minas de mercurio de Paras y Huancavelica en el Perú durante el siglo XVI, de donde exportaba el mercurio el gremio de los azogueros de la Villa Imperial, para purificar la plata en los ingenios hidráulicos de la ribera, por Ordenanza del Virrey Francisco de Toledo. Durante ese siglo se vivió la mayor epidemia por intoxicación por mercurio conocida por la humanidad.

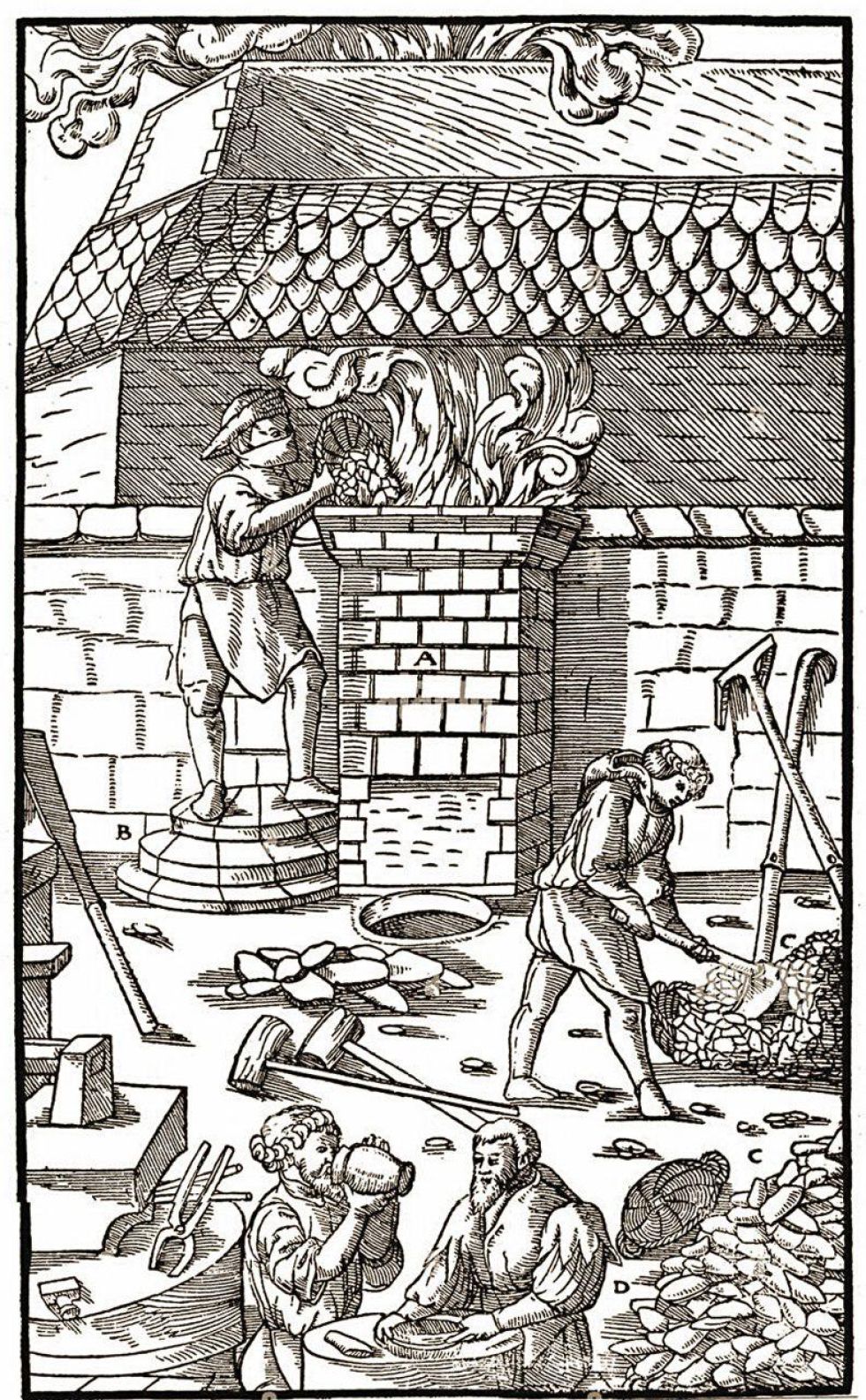

Lastimosamente, los indios mitayos que trabajaban en los ingenios hidráulicos moliendo el mineral de plata extraída del Cerro Rico e internada al ingenio para moler con la fuerza de las zapatas, trituradas en las almadanetas de piedra, hasta convertirlo en polvo para luego mezclar con el mercurio en tinas para purificarlo, eran los más expuestos. Esta operación se la realizaba sin ninguna protección, directamente con las manos, luego la mezcla de los granos de plata y el mercurio, eran liberados del agua y azogue en telas exprimiéndolos hasta que eran convertidos en forma de “piñas” puras de plata, listos para ser internados a los hornos de fundición de la Casa de Moneda y convertirlos en barras de plata pura. Los indios mitayos por este trabajo obligado sufrían toda clase de enfermedades, producidos por el venenoso mercurio; inicialmente se les caían las uñas de las manos, los dientes se ennegrecían, se caían los cabellos y, con el tiempo de intoxicación por el mercurio, se les rompían los huesos de las extremidades. Los cronistas narran que durante la época colonial en la Villa Imperial se veía a los indios mitayos azogados tirados en las calles o arrastrándose pidiendo limosna. El mercurio se metía por vía respiratoria, se metía en el cuerpo de los indios, de ahí temblaban diciendo que tenían las guacas en el cuerpo refiriéndose a la “alaxia”, (“enfermedad del baile”), “disartria” (“enfermedad del canto”) muerte por vapores mercuriales resultantes de la metalurgia del mercurio impulsada desde 1560. Se debe considerar que se explotó y utilizó millones de toneladas de mercurio en Potosí. El trabajo de los indios mitayos, con un trato demasiado cruel e injusto; el cansancio muscular o “parestesias” que fue la razón biológica por la cual los españoles suponían que los indios eran “flojos”, pero estaban afectados por el mercurio. La “ataxia” o temblor o “enfermedad del baile”.

El mercurio, agente causal de la epidemia, el uso en las minas de la Villa Imperial de Potosí, originó la exposición al mercurio y la aparición de la epidemia conocida como “Taky Onqoy”. El transporte del mercurio hasta Potosí inicialmente desde el Perú, luego desde Almadén, España, se hacía con mucho riesgo de exposición del mercurio: que dan por razón, que este metal (azogue) por lo que tiene de venenoso, y por ser tan penetrante, que no hay vasija que no traspase excepto las vidriadas, o las pieles de baladrases, en que le atan y guardan por algún tiempo, es como tirano de la vida de los hombres y de los demás metales... la contaminación era muy severa en lugares aledaños a los ingenios y hornos de fundición, en la fase de aplicación del azogue en la técnica de amalgamación del oro y la plata.

La contaminación, ahora

En la actualidad, en Potosí, se presume que en la Empresa Minera Manquiri (que purifica el mineral del Cerro de Potosí para luego mezclarlo con mercurio y conseguir plata pura con el sistema técnico denominado lixiviación, (cuyos residuos y líquidos son vertidos al río), persiste la exposición de tipo ocupacional al mercurio, pues involucra a los trabajadores que ejecutan dichas tareas, lastimosamente involucra a toda la población en general, y específicamente a los habitantes que viven en orillas de los ríos. Las aguas llegan inclusive hasta el rio Pilcomayo que sabido es para todos, está contaminado •

(*) Cristóbal Corso Cruz es Presidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”