El retorno de los muertos

En la época precolonial, la FIESTA TRADICIONAL DE LOS DIFUNTOS, que cae al final de la época seca (pues los ritos y fiestas andinas están vinculados al calendario agrícola), las almas de los muertos vuelven para abastecerse de lo que preparan los vivos

En la época precolonial, la FIESTA TRADICIONAL DE LOS DIFUNTOS, que cae al final de la época seca (pues los ritos y fiestas andinas están vinculados al calendario agrícola), las almas de los muertos vuelven para abastecerse de lo que preparan los vivos, que alimentan a los difuntos que están enterrados, y los muertos intervienen ante la divinidad para que la tierra ofrezca buenas cosechas y, sobre todo, las lluvias.

Los nativos sacaban a los muertos de sus tumbas, los vestían con la ropa más linda que tenían, les servían un festín, paseaban en el camino y bailaban con los cuerpos para luego regresarlos a las tumbas con comida. En los pueblos de la cultura Chipaya, los originarios desenterraban las calaveras, las adornaban con láminas de plata y, seguidamente, presentaban sus quejas referentes a la situación de la comunidad relacionados con la lluvia, cosechas; además, los familiares hacían conocer el estado de cada miembro para que intercedan y reciban su ayuda. Luego de este rito, las calaveras eran enterradas nuevamente. La Iglesia Católica condenó estos rituales por lo cual fueron desapareciendo poco a poco.

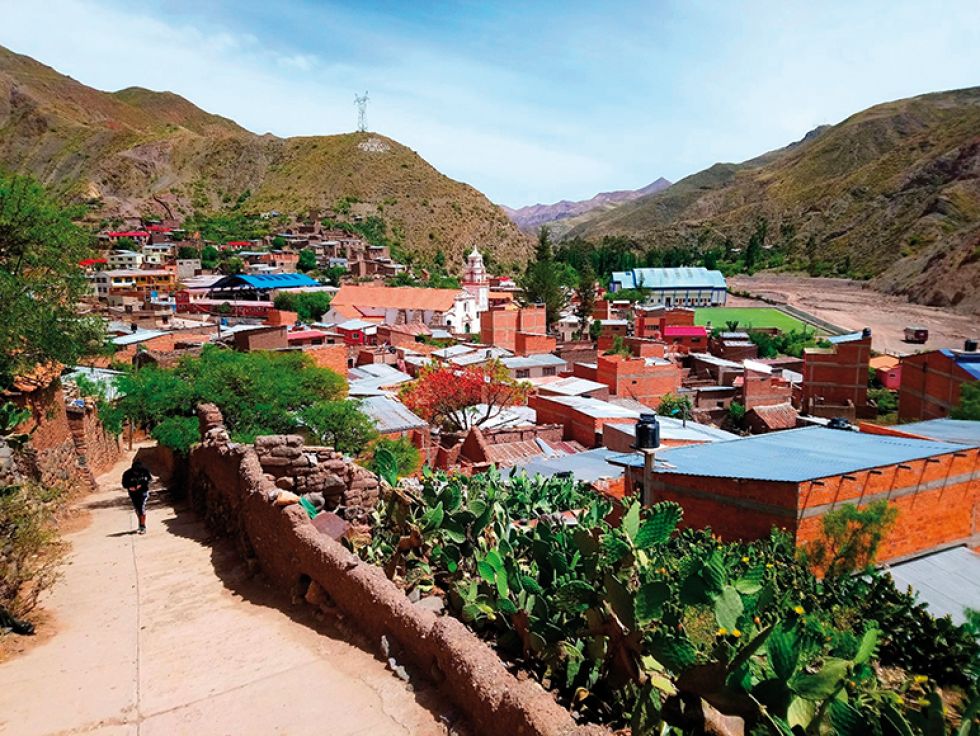

Comunidad de Tinguipaya

Se encuentra en la Provincia Tomás Frías. Fue fundada el año 1574. Durante las investigaciones sobre la fiesta de los muertos y esta comunidad se logró datos muy interesantes.

Los rituales dedicados a la muerte han ocupado siempre un lugar privilegiado dentro de la etnografía andina, habitualmente analizados desde la funcionalidad o semiótica de los mismos puesto que la Fiesta de los Difuntos se presenta como el fiel reflejo del proceso de transformación intensa del ayllu. Por su carácter masivo y a la vez familiar, por los preparativos que supone y por su riqueza ritual, esta fiesta, en el campo, es un momento culminante del ciclo ceremonial anual. Es un tiempo sagrado en el que se celebra la llegada anual de las almas (difuntos) que siguen viviendo, pero de otra forma. Su ubicación a principios de noviembre marca el principio de la época de restauración, equilibrio y armonía con la naturaleza, y la época de siembras, que inician la estación cósmica, los muertos “crían la vida” (Albó. 2007).

Erlinda Felipa Zegarra Choque recopiló datos interesantes referentes a la Fiesta del Día de Difuntos en la Comunidad de Tinguipaya: “En el mes de octubre, cerca a la Fiesta de Todo Santos, los dolientes de los fallecidos en el año empiezan con los preparativos. Lo primero, que se elabora una semana antes, es la chicha. El 29 de noviembre es el día para hornear los “turkus”, que son panes con formas humanas, denominado “Turku ruway”. Utilizan aproximadamente cinco arrobas de harina de trigo, también suelen utilizar el colorante de “la flor de airampo” para decorar; los panes tienen formas variadas, que representan a figuras antropomorfas tocando charangos, pinquillos, pututus, recordando que el difunto era músico. Todo lo preparado se coloca en una mesa, como ofrenda al alma, a quien esperan su visita espiritual.

En la tumba armada, se coloca su foto, velas, masitas, turkus y comida que degustaba el difunto. Se adorna con guirnaldas y cadenas hechas de papel seda de colores: negro, celeste y violeta.

Chunka Rumi Pujllay (31 de octubre)

Durante este día se efectúa el juego denominado “Chunkanaku”. Desde la madrugada, el “Tullpa” y los dolientes buscan una piedra de forma trapezoidal y, una vez seleccionada la piedra, se dibuja con un clavo la figura de una “calavera” y en el reverso una “cruz”. La forma trapezoidal simboliza la cabeza de un “buey”. Respecto al juego, se tira la piedra que se llama “chunka”.

Se juega en parejas que compiten, en ese lapso se invita bebidas. Por la tarde del mismo día, se realiza el “qepichaku” (preparar los bultos): los acompañantes simbolizan con este acto “que trabajan para el difunto”; costuran las señoras pequeños costales de telas, en las cuales embolsan harina, trigo, maíz, papa, haba, arveja, quinua y otros productos que sembraba el difunto. También construyen artesanías que simbolizan instrumentos de trabajo del agro: yugo, arado, utensilios domésticos y otros instrumentos que utilizaba el difunto. Reunidas estas artesanías, se prepara un altar en una quebrada y, luego de realizar la “ch’alla”, se quema todo.

Llama “Ñak’aku (1º de noviembre)

Este día, en las casas donde se espera al espíritu de difunto “mosoj”, o nuevo difunto del año, se sacrifica una llama y varias ovejas. Con este afán, el “Tullpa” (personaje nombrado que representa al difunto) a primera hora de la mañana arrea la llama y las ovejas al patio de la casa del difunto, el “Tullpa” da tres vueltas por el patio arreando la llama y, en el centro del patio, convoca a los dolientes. En representación del difunto da recomendaciones a los hijos; expresando que no deben llorar, no deben pelear, deben vivir en paz, como una familia ejemplar. Luego se procede a ch’allar para sacrificar la llama y ovejas, posteriormente se prepara un asado al horno, y caldo de la carne de oveja, se sirve a dolientes y visitantes. Al finalizar el banquete, se reúnen los huesos para proceder a su quema en brasas.

Despacho (2 de noviembre)

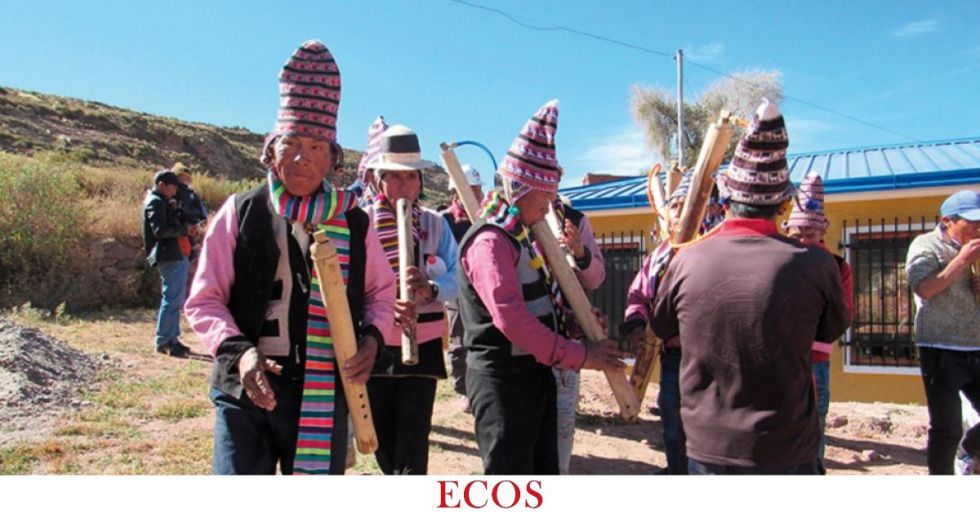

Durante el día, se trasladan hasta el cementerio los dolientes e invitados, visitan la tumba donde fue sepultado el difunto en una fosa en la tierra. Los dolientes preparan el altar en la tumba del difunto, construyen una especie de capilla con ramas de molle, adornan con guirnaldas y cadenas de papel seda. Más tarde, parientes y amigos del difunto llegan al cementerio con una tropa de músicos. No faltan en la tumba las ofrendas. También llevan comida, con el objetivo de comprometer al alma que no se olvide rogar a Dios en el más allá para el bienestar de la familia.

Una tropa de músicos interpreta con los pinquillos melodías del carnaval de pasado año, bailan alrededor de la tumba creyendo que el alma del difunto debería irse contento. Luego la tropa de músicos, dolientes y amigos abandonan el cementerio bailando en dirección a la casa del difunto. Durante el recorrido, en un lugar apartado, sirven la comida y reparten las ofrendas, beben chicha y alcohol, comentando de que el alma de vaya “contento”.

Agradecimiento al servicio (3 de noviembre)

Este día sirven chicha endulzada con “panal de azúcar”, a todas las personas que ayudaron los preparativos de los distintos ritos, cocinan una mezcla de comidas variadas con todos los ingredientes que sobraron de la fiesta de Todo Santos. De esta manera se cumple la tradicional “Fiesta de los Difuntos” en el área rural •

(*) Cristóbal Corso Cruz es Presidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”