El “no-censo” de 1825

¿Cómo fue el proceso histórico de los censos en Bolivia? En 1825, cuando se fundó el país, el mariscal Sucre utilizó datos de población.

El censo que es reconocido oficialmente como el primero de la historia republicana es el que se habría realizado en 1831, durante el gobierno del presidente Andrés de Santa Cruz. No obstante ese dato, sobre el que nos ocuparemos más adelante, es necesario apuntar que los recuentos poblacionales son tan antiguos que, en Bolivia, se puede encontrar antecedentes de estos en años anteriores e, incluso, en 1825, el año de nacimiento de la República.

Eso sí… es preciso aclarar que el dato de 1825 no corresponde a un censo sino a una estimación poblacional que fue utilizada por el Mariscal Antonio José de Sucre para llamar a la asamblea de diputados del Alto Perú que se reunió en Chuquisaca y decidió declarar la independencia de Bolivia “de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo”.

Por cada 25 mil almas

Ese cálculo poblacional está nada menos que en el decreto del 9 de febrero de 1825 que señala, en su artículo 10, que “sobre un cálculo aproximativo de la población habrá un diputado por cada veinticinco mil almas” y, a continuación, se establece cuántos diputados por Departamento debían ser elegidos: “el departamento de La Paz nombrará a dos diputados por el partido o cantón de Yungas, dos por el de Caupolicán, dos por el de Pacajes, dos por el de Sicasica, dos por el de Omasuyos, dos por el de Larecaja y dos por el de La Paz. El Departamento de Cochabamba tendrá dos diputados por cada uno de los cantones de Cochabamba: Arque, Cliza, Sacaba, Quillacollo, Mizque y La Palca. El Departamento de Chuquisaca dará un diputado por cada uno de los cantones de Chuquisaca: Oruro, Carangas, Paria, Yamparáez, Laguna y Cinti. El Departamento de Potosí nombrará tres diputados por Potosí, tres por Chayanta, tres por Porco, tres por Chichas, uno por Atacama y otro por Lípez. El departamento de Santa Cruz tendrá un diputado por cada uno de los partidos de Santa Cruz, Mojos, Chiquitos, Cordillera y Vallegrande”.

Cifras estimadas

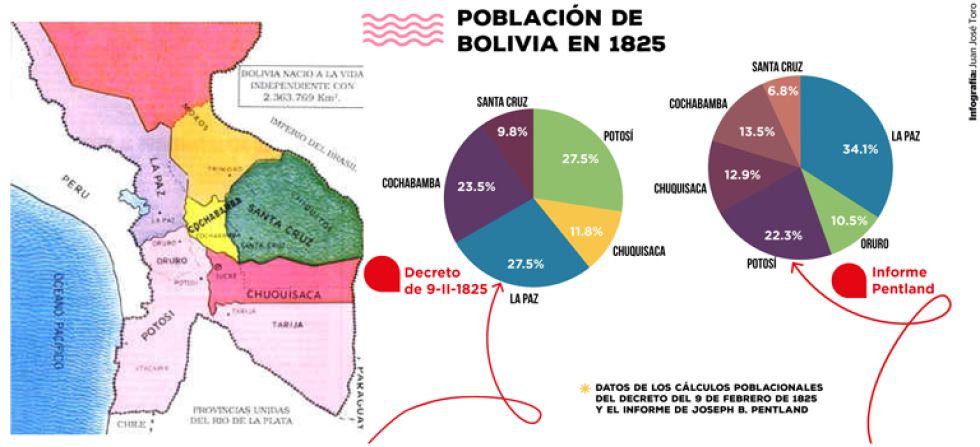

Si solo nos basamos en las cifras que aparecen en el decreto, multiplicando la cantidad de diputados por la de “25.000 almas”, tendremos la referencia poblacional de que Bolivia tenía 1.275.000 habitantes en 1825 distribuidos de la siguiente manera: Potosí, 350.000; Chuquisaca, 150.000; La Paz, 350.000; Cochabamba, 300.000 y Santa Cruz, 125.000.

Esas cifras varían respecto a las levantadas entre 1825 y 1827 por Joseph Barclay Pentland (1975) en la visita oficial que cumplió a Bolivia en ese periodo. Él apuntó la siguiente distribución poblacional: La Paz, 375.000; Oruro, 115.000, Potosí, 245.000; Chuquisaca, 142.000; Cochabamba, 148.000 y Santa Cruz, 75.000. La suma de esos guarismos es una población estimada de 1.100.000 habitantes.

Favorecer a La Paz

¿De dónde salen esas cifras que, al ser cálculos, son redondas? Aunque se puede percibir que entre las cifras resultantes del decreto y las de Pentland existe la intención de favorecer a La Paz, es justo señalar que, hacia 1825, existía nociones de las cantidades poblacionales por determinada porción de territorio debido a que, durante el periodo colonial, la corona española había mandado a realizar censos o empadronamientos con fines económicos. “Hasta entonces, la gran preocupación era conocer la población indígena que pagaba tributo, para lo que se hacían numerosos padrones y revisitas (una especie de censos)”. (BARRAGÁN et al. 2015).

Tributo indígena

Después de la plata que salía del Cerro Rico de Potosí, el tributo indígena era la principal fuente de ingresos de la corona española y, tras la Guerra de la Independencia, eso no varió demasiado, pese a los esfuerzos de Bolívar y Sucre por establecer una contribución directa universal, como detalló Lofstrom (2019).

Por tanto, el dato poblacional era importante; no para la planificación del desarrollo, un concepto que era inexistente entonces, sino con fines de recaudación de tributos. Para saber a cuántos podías cobrar, tenías que saber cuánta gente vivía en determinado territorio.

Los datos que manejaban los ayuntamientos y los gobernadores de las provincias permitieron hacer los cálculos utilizados por Sucre, primero, y Pentland, inmediatamente después. Tenían una base, pero no eran científicos.

El decreto de Sucre, por ejemplo, creó, de facto, el Departamento de Cochabamba, que no existía hasta el 9 de febrero de 1825 por cuanto ese territorio formaba parte de la provincia (o Departamento de Santa Cruz), aunque se gobernaba desde la Llajta.

Restan a Potosí y Chuquisaca

Pero la asignación poblacional de Pentland es todavía más grosera ya que, para subirle población a La Paz y Oruro, les resta habitantes a Potosí y Chuquisaca. A propósito, si nos fijamos en el decreto confirmaremos que tres partidos o provincias de lo que hoy es el Departamento de Oruro (Carangas, Paria y Oruro mismo) formaban parte de Chuquisaca hasta que el 5 de septiembre de 1826, cuando un decreto supremo del mariscal Sucre creó aquel. Entonces, al labrar el informe para su gobierno, Pentland incluye la variante del Departamento de Oruro que, pese a recibir una asignación de solo 115.000 habitantes, ameritó que estos sean restados de otro. Ahí, la variante afecta claramente a Chuquisaca.

¿Primer censo?

Repito que, en la historia oficial, el primer censo es el de 1831 puesto que se habría ejecutado ese año, bajo la administración Santa Cruz.

Lo pongo en condicional porque, hasta ahora, no he logrado documentar ese hecho y repito, como siempre, que el que yo no haya encontrado documentación sobre algo no significa que ese algo no exista. En lo que se refiere a este censo, el que lo menciona es Carlos Mesa (2012), pero utilizando como fuente a José María Dalence (1851).

Según Dalence, que cita “estractos del censo de 1831”, que él mismo califica como “incompletos y sumamente imperfectos” (ídem), los datos de ese supuesto recuento habrían arrojado una población de 1.088.898 habitantes en todo el país divididos de la siguiente forma: Cochabamba, 226.727; Atacama, 3.836; Chuquisaca (**), 112.590; Tarija, 36.215; Santa Cruz, 43.775; Beni, 41.228; La Paz, 348.142; Oruro, 84.100 y Potosí, 192.155.

Si comparamos esas cifras con las calculadas para 1825 encontraremos muchas diferencias, incluyendo el hecho de que la población aparece en una cantidad menor a la estimada en lo que habría sido el primer recuento oficial. Pero… ¿habrá sido así?

La referencia más sólida al respecto es la Constitución Política del Estado que fue promulgada el 14 de agosto de 1831 que impuso, en su artículo 32, que “para el cómputo de la población, se harán censos exactos en cada quinquenio; debiendo servir para la primera legislatura el último censo”.

Es curioso que, siendo tan importante un censo, los escasos periódicos de la época no hayan informado sobre su realización. El Iris de La Paz, por ejemplo, solo hace una referencia indirecta a efectos censales al reproducir un decreto aprobado por la Asamblea Constituyente de 1831:

“Art. ÚNICO. Los censuatarios que poseen fincas que han sido divididas no están obligados a responder a los censualistas sino por los réditos proporcionalmente correspondientes a las porciones de la finca que poseen, sean cuales fueren las antiguas condiciones de las escrituras”.

Si esta norma emergente de la Constituyente es la prueba de la realización del censo en aquel año, también ratifica que el interés del gobierno de Santa Cruz no era, por lo menos en ese momento, usar las cifras para planificar obras, o redistribuir recursos, sino todo lo contrario: quería saber a quiénes podía cobrarles impuestos •

(*) Juan José Toro es fundador y vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

(**) En el original de Dalence dice “Sucre”, pero englobamos el dato poblacional al Departamento de Chuquisaca.