Semana Santa colonial

Luego del Miércoles de Ceniza, la Iglesia católica ingresaba a la Cuaresma, cubriendo de luto morado a los santos de los templos, y se iniciaba el ayuno del viernes, acompañado de la venta de las respectivas bulas para comprar un lugar en el cielo.

Luego del Miércoles de Ceniza, la Iglesia católica ingresaba a la Cuaresma, cubriendo de luto morado a los santos de los templos, y se iniciaba el ayuno del viernes, acompañado de la venta de las respectivas bulas para comprar un lugar en el cielo.

Domingo de ramos y joyas

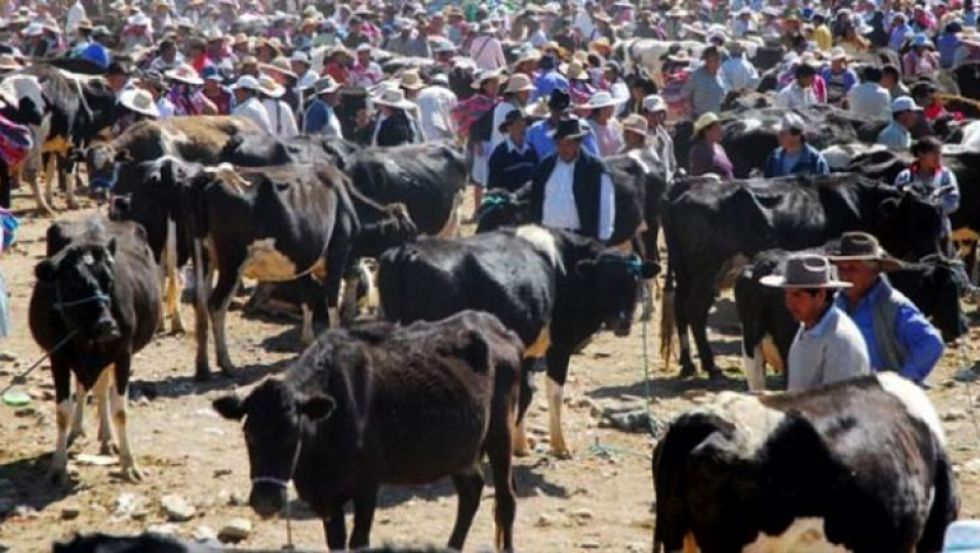

El Domingo de Ramos se realizaban ferias de ganado, especialmente en el área rural, como la que se realiza en el pueblo de Vitichi, que perdura desde la época colonial. En esta feria ofrecen venta de artesanías de cuero y cerámica, fruta y verduras que produce la Madre Tierra. La feria se caracteriza por ser la única que ofrece a la venta instrumentos de viento como ser las apreciadas “flautas” construidas por hábiles artesanos que aún viven en el pueblo histórico de Vitichi. No falta la venta de palmas benditas. En el pasado, los curas cobraban sus derechos por la bendición del ganado y por las palmas.

El Domingo de Ramos conmemora y simboliza la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burro pequeño, recibido con palmas y aclamado como “El Salvador”. Esta rememoración tenía un punto aparte con la venta de palmas que se traían desde tierras chicheñas (Vitichi) para ser ofrecidas en la calle destinada al trueque de la palma con un trozo de sal. Este intercambio se hacía en la calle “Las Palmas” (hoy calle Sucre). Las “kjateras” se adornaban con palmas trenzadas con figuras de joyas imitando a los orfebres: fabricaban aretes, faluchos, anillos, prendedores, etc. con un acabado artístico. En los mercados de la villa aún queda esa tradición de realizar esas artesanías de palma y semillas de plantas.

Jueves Santo, ceremonias y sociedad

El día de Jueves Santo era oportunidad para otra asistencia de las autoridades al templo, era la ceremonia tan larga que era el acto social más calificado del año. Concurrir a él daba importancia ante el pueblo que presenciaba aquella ceremonia interminable exornada de música sacra y cantos gregorianos. A esta ceremonia sucedía el Te Deum y la procesión interna del Santísimo, realizándose al final el depósito de la llave del tabernáculo en la autoridad civil. El rezo de las estaciones de Jueves Santo era también función solemne a la que no sólo concurría el pueblo, sino las autoridades civiles y militares en corporación. Esta ceremonia religiosa de adorar al Santísimo, en la prisión simbólica de los templos decorados con flores, objetos valiosos de plata y oro, alfombras ricas, se cumplía visitando quince templos, capillas, oratorios o altares. Las estaciones se rezaban por la tarde y por la noche, después de las cuales la gente se recogía a sus casas a cumplir el ayuno consistente en una compota de frutas y chocolate.

Viernes Santo

Este día era consagrado a la procesión del Santo Sepulcro, que por una costumbre española aclimatada en la Villa Imperial, era fomentada por la Parroquia de San Martín de Tours, que desde el barrio alto de la Villa (rancheríos), que era la calle angosta, remataba en la Plaza del Regocijo, siempre con la asistencia del Gobernador y otras autoridades subalternas, las charangas militares con sus briosos caballos. A continuación engrosaban la procesión las cofradías de hombres y mujeres que daban solemnidad con su presencia, acompañando con faroles de papel y aceite de caballo, llevaban cirios ardientes.

Se comenta que estas procesiones del Santo Sepulcro fueron solemnes, nunca tuvieron el hábito sensual de las españolas como las de Sevilla, donde se cantan saetas a la Virgen y el “cachorro”, se emborrachaban los hombres que llevaban sobre sus espaldas el Sepulcro y donde las cofradías lucían los más variados uniformes.

Durante la Semana Santa, los jóvenes de la Villa ingresaban a los conventos para realizar ejercicios espirituales y meditar.

Reiterando la introducción del presente artículo; según el año litúrgico, la Semana Santa se halla precedida por la Cuaresma que recuerda los cuarenta días de ayuno de Jesucristo en el desierto. Todo este acontecimiento, a cargo de los curas con la misión de evangelizar, fue puesto en conocimiento de los indígenas y de los habitantes de la ciudad de Potosí durante toda la época del virreinato, habiendo sido los franciscanos y los dominicos los primeros en hacer saber el significado de la “Semana Santa”. Lo llamativo durante la celebración era que se convocaba a los vecinos con el sonido de las matracas manejadas por los monaguillos en recorrido por una y otra calle angosta de la Villa, mientras que las campanas de los templos estaban quietas, por obediencia de la Bula Papal de Silvestre II.

El Vía Crucis

A partir del siglo XVII, se presentó en la Villa Imperial de Potosí un “Vía Crucis” organizado y protagonizado por conventuales de San Antonio de Padua y cuatro novicias del monasterio de Las Recogidas que personificaban a María, la madre de Jesús; María Magdalena, María Salomé y Seráfica Verónica, la mujer que limpió el rostro de Jesús camino al Calvario. Todos los habitantes participaron en el Vía Crucis formado por las diversas estaciones en memoria de los pasos que dio el Redentor al subir al Gólgota. Las calles estrechas entre el templo San Antonio de Padua y capilla El Calvario, situada en la parte alta de la ciudad, estuvieron colmadas de mucha gente perteneciente a las dos parroquias; no estaban ausentes los españoles, portugueses e indios, junto a frailes jesuitas, agustinos, mercedarios y benedictinos. 18 años después se dio paso a la primera procesión del Santo Sepulcro con la imagen religiosa que se custodiaba en el Templo San Bernardo. Después de tres décadas y un lustro, los frailes franciscanos organizaron la salida en procesión de Semana Santa, el “Cristo Señor de la Veracruz”, haciendo su recorrido por las parroquias de San Juan, San Martín y la Iglesia Mayor. El Señor de la Veracruz se constituyó en la imagen central de Viernes Santo, hasta el siglo XVIII, en que la comunidad religiosa de los jesuitas tomó a su cargo la organización de la referida procesión sin la presencia del Cristo de la Veracruz y más bien con la escultura del Cristo Yacente que poseía el templo jesuita, imagen religiosa que recorría por las céntricas callejas de la Villa Imperial, acompañada por la Virgen Dolorosa, actualmente venerada en el templo Copacabana de Potosí •

* Cristóbal Corso Cruz es miembro de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”