La Batalla de Tumusla no fue un motín

La proximidad del bicentenario de la Batalla de Tumusla ha reavivado los debates respecto a ese hecho histórico

La proximidad del bicentenario de la Batalla de Tumusla ha reavivado los debates respecto a ese hecho histórico y uno de ellos es si lo ocurrido el 1 de abril de 1825 puede calificarse como “batalla” o bien, como propugnan algunos investigadores, solo tendría que llamarse “motín”.

El uso de los nombres adecuados para describir una acción bélica no es simplemente un problema gramatical, puesto que tiene que ver con la evolución, todavía inacabada, de la terminología militar.

Como en todo lo que tiene que ver con las sociedades humanas, los términos, nombres o apelativos fueron variando con los años y, debido a ello, muchos significados han cambiado o, mejor, evolucionado.

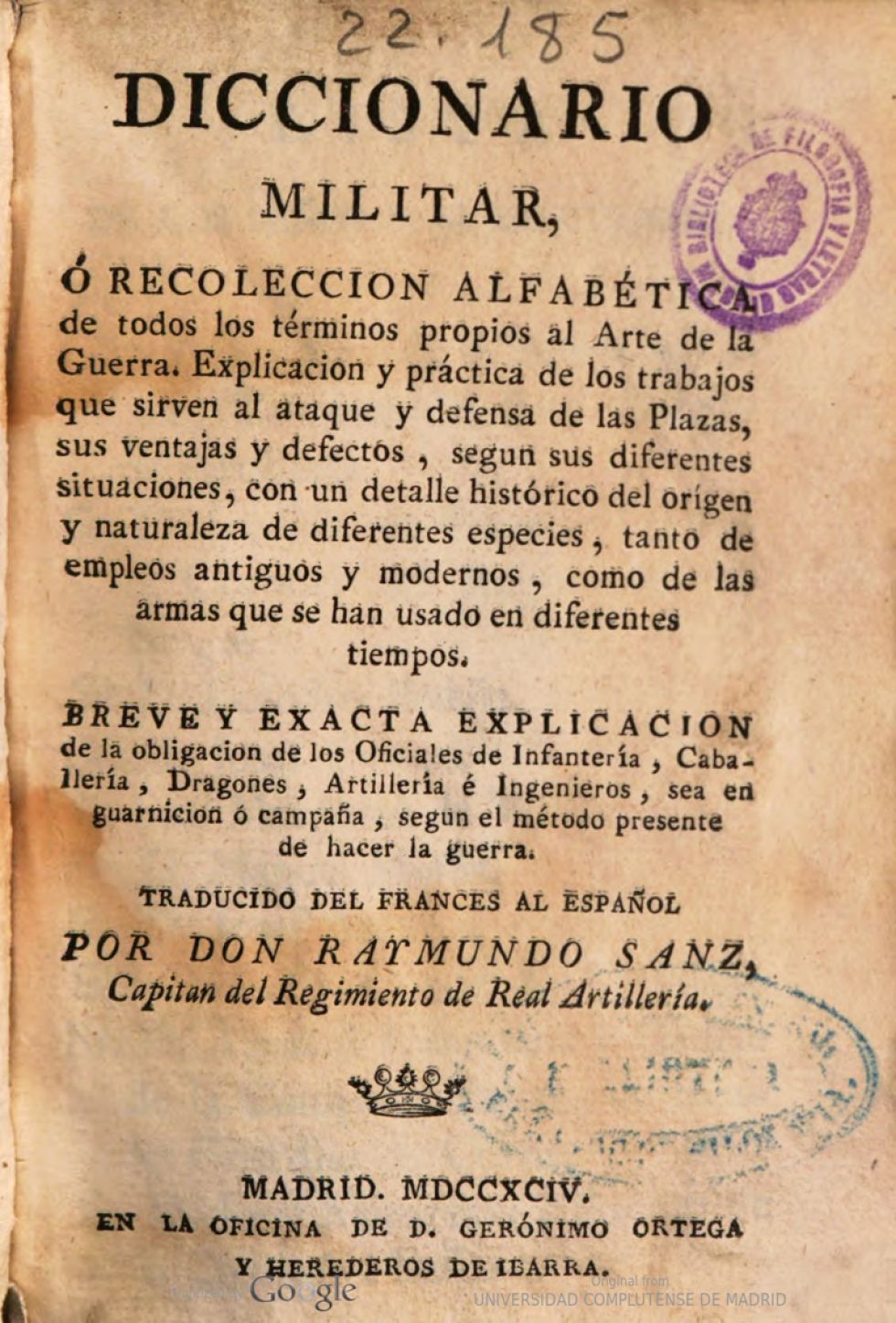

El femenino “batalla”, por ejemplo, mantiene básicamente la esencia de su significado desde por lo menos 1794, cuando se publicó el Diccionario Militar traducido por el capitán Raymundo Sanz. En aquella publicación, se la definía como “un combate ó pelea de dos Exércitos enemigos. Un Exército en batalla, es donde las Tropas estan formadas de uno y otro lado en buen órden, sin ser encerradas en retrincheramientos. Dícese presentar batalla, recibir en batalla, dar una batalla”.

Para 1822, un año muy próximo al hecho histórico que nos ocupa, la columna vertebral del significado se mantenía, pero se había simplificado a “accion ó combate general de un ejército con otro”, como aparece en el Diccionario Militar Portátil de José Fernández Mancheño, y es probable que ese haya primado en la concepción que se formó en la mente de las personas que se enteraron de lo sucedido en Tumusla.

Puestos en 1825, con las dificultades de comunicación de la época, lo que se sabía era que uno de los oficiales de Pedro Antonio de Olañeta, Carlos Medinaceli Lizarazú, se había vuelto en contra de él y, a partir de ahí, es probable que el nombre más utilizado para referirse a lo sucedido el 1 de abril haya sido el de “motín”. Es necesario hacer notar que Sanz no incluye a motín en su diccionario, quizás por considerar esa acción era tan deshonrosa que podía manchar un glosario de términos militares, pero Fernández sí lo hace, aunque como sinónimo de conmoción (p. 95) y tumulto. En este último caso, lo define como “alboroto, confusión popular ó militar que conspira contra su superior” (p. 357). Por tanto, para una persona que vivía en aquellos años, y más aún si era un militar que se había formado con criterios similares a los de Fernández, lo de Tumusla no fue una batalla, puesto que no se enfrentaron dos ejércitos enemigos, sino dos facciones de las fuerzas realistas que todavía quedaban en el Alto Perú.

El español y realista Manuel Torrente, que es considerado una de las principales fuentes sobre aquellos años, no habló de motín, pero publicó que Olañeta “empeñó una viva acción en dicho punto de Tumusla, en la que la deserción de otra parte de sus soldados i un tiro de fusil asestado por ellos mismos cortó en 1º. de abril de 1825 los preciosos días de este malogrado español, quedando el enemigo dueño de todas aquellas provincias, puesto que Valdés se vio asimismo precisado á capitular”. La palabra “deserción” es todavía más fuerte que “motín”. Sanz tampoco la incluye, pero define a “desertor” como “un soldado que por su fuga abandona enteramente el servicio, ó bien que sin servir á otro Príncipe, pasa de un cuerpo a otro, hurtando y engañando muchos Capitanes”. Fernández, en cambio, dejó dicho justo para aquellos años que deserción era “abandonar el servicio, fugarse de él, faltando al Contrato hecho con la patria, y con el Rey”, lo que parecía describir la conducta de Medinaceli.

Por tanto, estos y otros autores no trataron al hecho de Tumusla con displicencia, ni siquiera lo minimizaron, sino que, para su tiempo, creyeron que la acción bélica fue el resultado de un motín o deserción, pero que ellos lo hayan considerado así no condiciona al hecho y lo transforma en tal ya que, con el paso de los años, hasta el uso del idioma fue cambiado. Así, en 1869, José Almirante y Torroella, que fue coronel de ingenieros y general de división del ejército español, presentó toda una ponencia en la que, al citar la mayoría de los diccionarios, vocablos y guías existentes hasta entonces, validó el planteamiento de Francisco de Paula Mellado en el sentido de que batalla es una “acción entre dos ejércitos, ó entre la mayor parte de las fuerzas de ellos. (y) Para que esta acción merezca el nombre de batalla, basta que la mayor parte de la tropa combatiente haya tomado parte ya en los choques, ya en las maniobras”.

Casi un siglo después, Carlos Martínez de Campos propuso dos definiciones para batalla a la Real Academia Española (RAE):

“1) Lucha ininterrumpida y de carácter decisivo entre dos núcleos militares numerosos. Dícese ‘batalla terrestre’, ‘batalla naval’, ‘batalla aérea’, ‘batalla aeroterrestre’ y ‘batalla aeronaval’. Dícese igualmente: ‘batalla ofensiva y defensiva’, ‘batalla táctica y estratégica’, etc., o

“2) Combate muy prolongado o en que intervienen fuerzas importantes, o cuyos resultados son decisivos. Dícese, etc.”.

En su ponencia, este autor no hace propuestas para “motín” o “deserción” y, ya en 2019, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa de España, general Fernando Alejandre Martínez, promulgó un glosario de uso público que tampoco las incluye, pero sí presenta una definición más simplificada de batalla: “Serie de combates relacionados entre sí que contribuyen decisivamente a la consecución de los objetivos establecidos en los niveles superiores”.

Con excepción de Sanz, que tradujo una obra francesa, la mayoría de las fuentes que he consultado para esta parte del artículo son españolas, puesto que la guerra que afrontamos entre 1809 y 1825 fue entre fuerzas que, para los efectos legales de entonces, tenían nacionalidad española, sean revolucionarios o realistas, pero, por supuesto, otros países también se ocuparon de la lexicografía vinculada a las guerras. Así, el ejército del Perú también tiene un glosario, vigente en nuestros días, que señala que batalla es un “encuentro decisivo entre dos fuerzas de efectivos muy importantes.

Normalmente es realizada por Grandes Unidades, capaces de actuar en más de una dirección. Conjunto relacionado de encuentros militares; son por lo general largas en duración e involucran fuerzas más grandes como flotas, ejércitos y fuerzas aéreas. (y) Pueden afectar el curso de una campaña militar”. ¿Qué es un motín, según este glosario?, un “delito contra el orden y la seguridad, previsto y penado por el Código de Justicia Militar” mientras que la RAE lo define como el “movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida”.

Ahora bien, el hecho de Tumusla no solo afectó una campaña militar, la Guerra de la Independencia, sino que le puso fin, porque murió la que, en ese momento, era la mayor figura de autoridad en el Alto Perú, el mariscal de campo Pedro Antonio de Olañeta, a quien después hasta se le reconocería el rango de virrey. Por otra parte, y como demostraré en otro artículo, no fue, precisamente, un alzamiento en contra de esa autoridad, así que, para los tiempos actuales, el nombre de batalla está bien puesto •

* Juan José Toro es fundador y vicepresidente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).