La centenaria Ley de Imprenta

Un breve resumen de la historia de una norma polémica, pero necesaria.

No hay mal que dure cien años, pero hay leyes que llegan a esa cifra. En Bolivia, ese es el caso de la Ley de Imprenta, que es la principal norma que regula el trabajo periodístico, aunque irónicamente es la menos empleada para ese fin.

La Ley de Imprenta fue promulgada el 19 de enero de 1925 durante el gobierno del entonces presidente Bautista Saavedra. Su base fue el Reglamento de Imprenta que se había puesto en vigencia cinco años antes, el 17 de julio de 1920. A su vez, el reglamento se inspiró en la Ley de Bases, o Constitución, que fue aprobada por la Asamblea Constituyente de 1861, cuando el presidente era José María Achá.

Como se ve, aunque 100 años es mucho tiempo, la historia de la legislación de imprenta es todavía más antigua.

El periodista Wilson García Mérida redujo y sistematizó la historia de la legislación de prensa desde 1826, cuando el presidente Antonio José de Sucre promulgó la primera Ley de Imprenta, hasta 1925, cuando el reglamento antes citado fue “elevado a rango de ley por iniciativa de los congresales José Quintín Mendoza, David Alvéstegui, León Manuel Loza, Bernardo Navajas Trigo y Félix Capriles”. Pero, contrariamente a lo que se puede creer, la legislación de imprenta nació sobre la base de la censura.

El origen

La imprenta llegó al territorio hoy boliviano bastante tarde, como consecuencia de la Guerra de la Independencia. Durante ese periodo, los oficiales de los ejércitos en pugna comprendieron la importancia de la propaganda e incorporaron las imprentas como parte de sus bagajes. Estos aparatos no solo sirvieron para imprimir proclamas sino, también, los primeros periódicos.

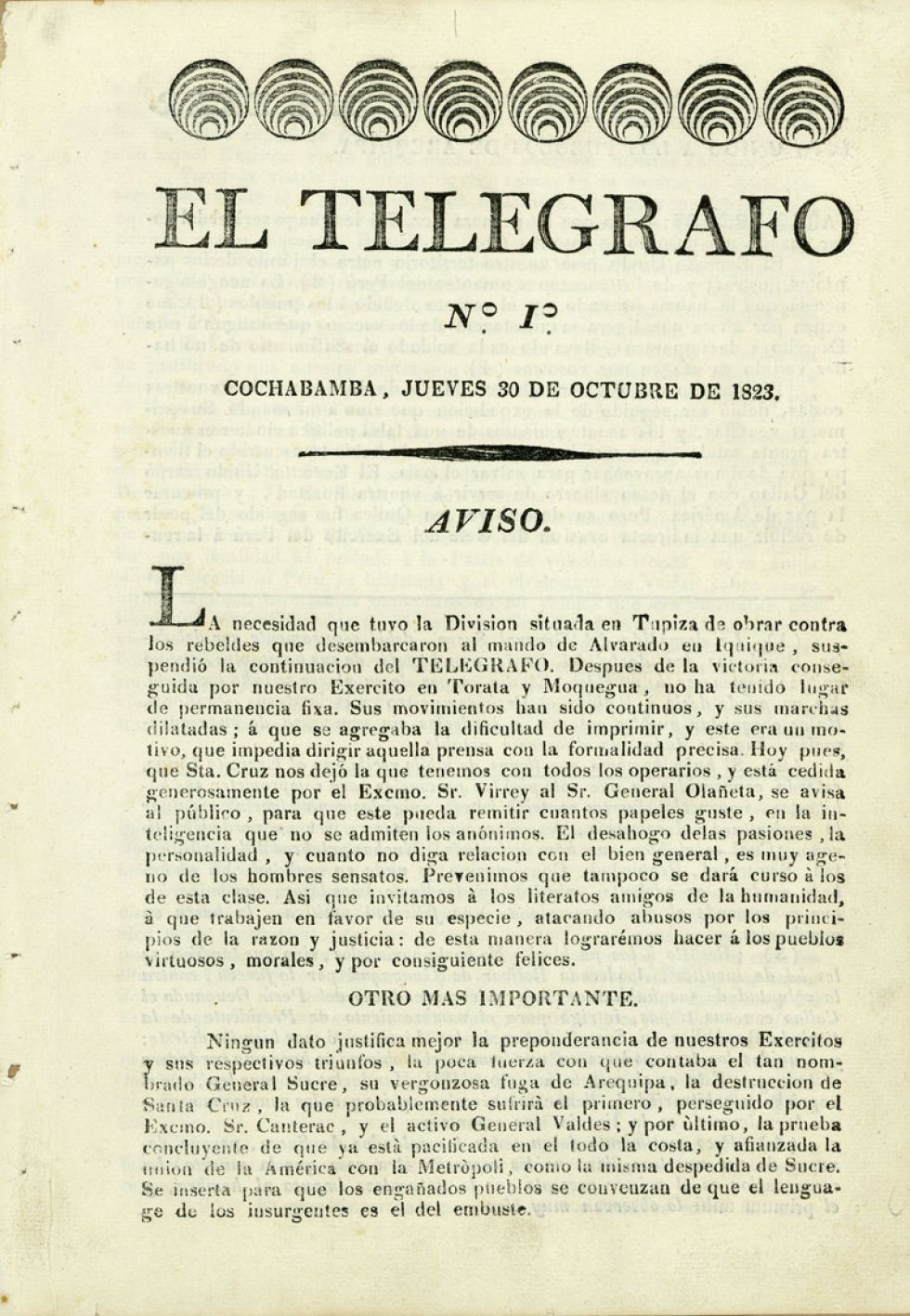

Gustavo Adolfo Otero refiere que el primer periódico que se publicó en Bolivia fue "El Telégrafo", que se habría editado en la imprenta que Juan José Castelli introdujo a estas tierras comandando el primer ejército auxiliar argentino. Se habría tratado de un "boletín oficial de los sucesos de la campaña. (y) Don Bernardo Monteagudo (que) se incorporó en La Paz al Ejército libertador de la Argentina, (estuvo) actuando como redactor principal de dicho periódico y como autor de los boletines que llegaron a publicarse”.

Como era tiempo de guerra, es lógico que los contenidos de los periódicos eran de propaganda, de ataques contra el enemigo y loas para el ejército que los imprimía. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a surgir periódicos con carácter más o menos permanente en algunas ciudades, como Lima y Cuzco. Hubo también un periódico en Arequipa pues así lo prueba una carta que Antonio José de Sucre le envió desde Puno el 29 de enero de 1825 al prefecto de ese departamento, Francisco de Paula Otero, recomendándole que “aunque la imprenta es libre, influya Vd. cuando pueda para que la gaceta de esa ciudad invite lo menos posible a la unión de los peruanos con los españoles”. Aquí encontramos un claro intento de controlar los contenidos que publicaba la incipiente prensa peruana.

La primera

Ya ejerciendo la presidencia de Bolivia, Sucre promulgó la primera Ley de Imprenta, el 7 de diciembre de 1826, que desde su título demuestra su intento de aplicación de censura: “Sobre la libertad de imprenta, sus abusos y penas de los impresores: modo de proceder en estas causas, creación de jurados: no haya fuero, ni más que una instancia en ellas”.

Aunque esta ley reconocía, en su artículo 1º, la libertad de pensamiento, y la posibilidad de publicarlo, advertía que eso era posible “siempre que no (se) abuse de esa libertad”, así que estaba condicionada. El capítulo segundo de la ley estaba dedicado a las penas que podían aplicarse contra las personas que abusaran de la libertad de pensamiento. Un total de siete artículos establecían las penas, pero las mayores eran “seis meses á un año de destierro fuera del territorio de la República, y (los infractores) perderán para siempre sus destinos, si fuesen empleados”.

Lo único rescatable de esta norma que es su artículo 19 establecía “el juicio por jurados” que, según señalaba el precepto siguiente, estaba integrado por 25 titulares y cinco suplentes. La primera vez, estos debían ser nombrados por el Congreso Constituyente y, de ahí en adelante, por la Cámara de Censores.

Jurado y fuero

Uno de los elementos más criticados de la legislación de imprenta es el establecimiento de un cuerpo de jurados, porque se considera que su existencia configura un fuero para el juzgamiento de periodistas; es decir, un tratamiento especial que va en contra de la igualdad ante la ley. Ese argumento ha sido desechado al recordarse que un fuero es un privilegio que se sustancia ante un juez de mayor jerarquía y ese no es el caso de los jurados de imprenta que simplemente se homologan a los jueces ordinarios y ni siquiera forman parte del Poder Judicial.

El artículo 21 de la ahora centenaria Ley de Imprenta dice que “el cuerpo de jurados se compone de cuarenta individuos en las capitales de departamento y de veinte en las provincias, que serán elegidos por los Concejos y Juntas municipales, respectivamente, prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de universidad y propietarios con renta fija en el lugar”.

Según el artículo 18, el cuerpo de jurados debe atender “las faltas de imprenta (y) las contravenciones a cualesquiera de las disposiciones de esta Ley”. Actualmente, aplicando la homologación y analogía, se considera falta o contravención de imprenta a cualquier delito o infracción supuestamente cometido en el ejercicio de la función periodística.

Secreto de imprenta

El Reglamento de Imprenta de 1920 incorporó una novedad: el secreto de imprenta, estableciendo que este es inviolable. A continuación se establece claramente que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.

Este artículo, que es el 9 tanto en el Reglamento como en la Ley de Imprenta, es el que, hasta hoy, 100 años después, no puede o no quiere ser entendido por jueces y fiscales.

El secreto de imprenta es, en realidad, el secreto de la fuente; es decir, el o las personas que facilitaron información de interés público. Se las protege porque, de no ser así, sería difícil, o imposible, que un periodista consiga información. Quienes entregan información lo deben hacer con la seguridad de que no sufrirán represalias por ello, especialmente del poder político.

Cuando un juez ordena o un fiscal requiere que el periodista, o el director de un medio, informen quién o quiénes proporcionaron información en algún caso, están pidiendo que se rompa el secreto de la fuente y, directamente, que se vulnere el artículo 9. Lo que hacen, entonces, es incitar públicamente a delinquir •

Ley de Imprenta de 1826 (algunos artículos)

CAPITULO 1°

De la libertad y restricciones de la imprenta

Artículo 1º. Todo habitante de Bolivia puede publicar por la prensa sus pensamientos conforme al artículo 150 de la Constitución, siempre que no abuse de esta libertad.

Artículo 2°. Se abusa de esta libertad: 1°. Atacando de un modo directo las leyes fundamentales del Estado, con el objeto de inducir á su inobservancia: 2°. Publicando, escritos contrarios á la moral ó decencia pública: 3°. Injuriando á cualesquiera personas sobre las acciones de su vida privada.

CAPITULO 2°

De las penas contra estos abusos

Artículo 3°. Los que incurrieren en la prohibición primera del artículo anterior, sufrirán la pena de seis meses á un año de destierro fuera del territorio de la República, y perderán para siempre sus destinos, si fuesen empleados.

Artículo 4°. Los que abusen de la restricción segunda, serán penados con doscientos pesos de multa.

Artículo 5°. Los que vulneren el honor y la reputación de algún individuo, pagarán una multa de ciento á mil pesos.

Artículo 6°. En el caso de que se publique un papel infamatorio, no se eximirá de la pena al autor, aun cuando pretenda probar los hechos; y además le quedará al ofendido espedita su acción para reclamar ante juez competente.

Artículo 7°. Si algún escritor imputase delitos á algún empleado público, ó corporación, en el ejercicio de sus funciones, quedará libre el autor de toda pena, siempre que probase sus aserciones.

Artículo 8°. La reincidencia en los delitos de que tratan los artículos anteriores, será castigada con doble pena.

Artículo 9°. Además de las penas espresadas, se recojerán todos los ejemplares que estén en venta.

* Juan José Toro es cronista de ECOS y Premio Nacional en Historia del Periodismo.

** Archivo, Biblioteca y Museo Galindo.

*** Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.