Crónica de La Plata

Terminado en 1612, el manuscrito de Ruy Diaz de Guzmán demuestra que la Sierra de Plata no era una leyenda, sino un lugar real, ubicado en Potosí, en tierra de la cultura qaraqara.

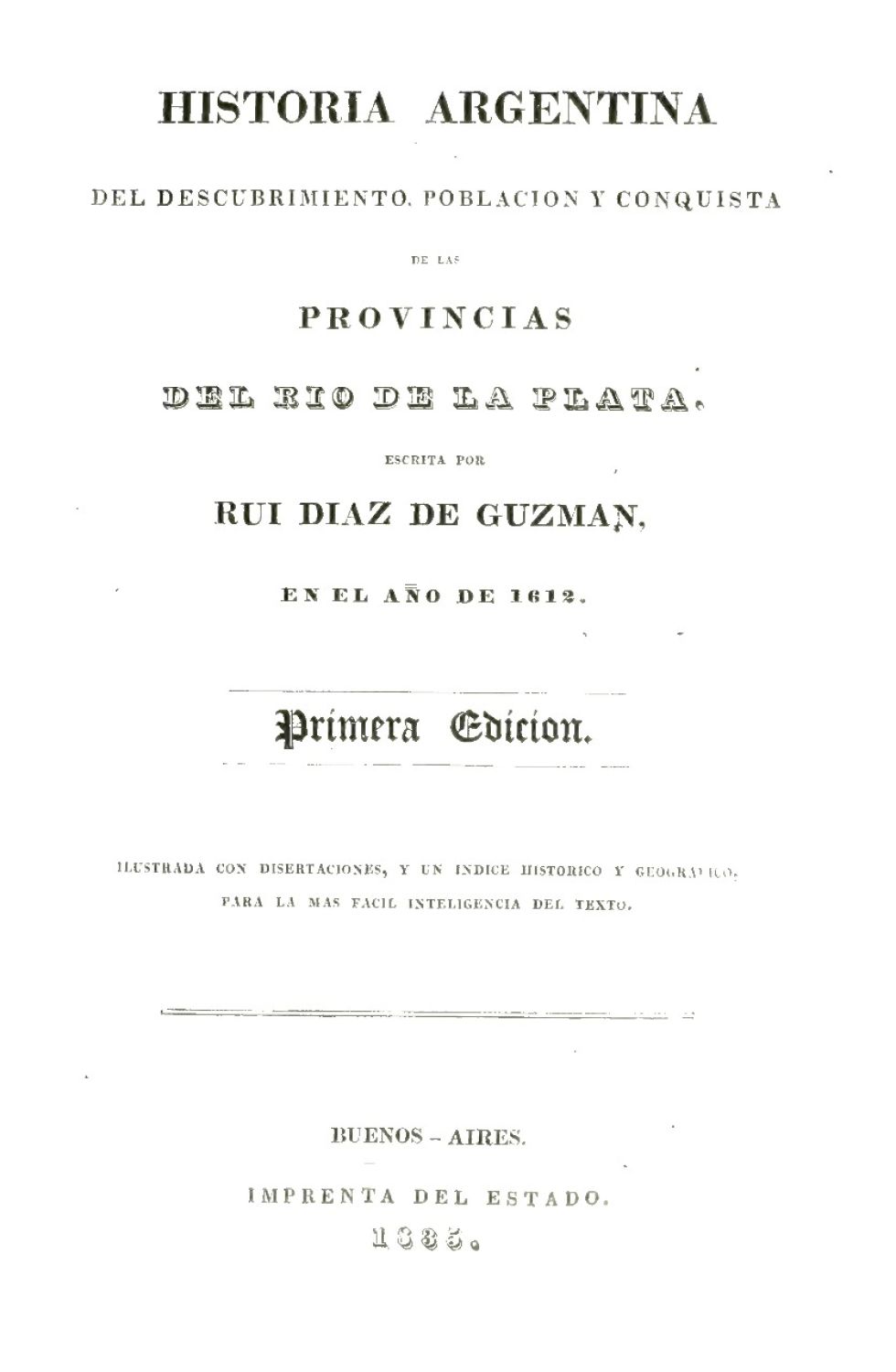

“La historia más completa que nos queda del descubrimiento y de la conquista del Rio de la Plata”: así es como definió el historiador italiano Pedro de Angelis a una crónica del año 1612 en la que su autor, Ruy Díaz de Guzmán, cuenta los orígenes de la región que se convertiría en un virreinato, primero, y en una entidad política independiente, después. Y esa obra nos interesa por otras dos razones: la primera, que Bolivia, cuando era Charcas, formó parte de ese virreinato y, en segundo lugar, porque fue terminada de escribir en La Plata, hoy Sucre.

El título que esta crónica recibió de su editor es “Historia argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata” pero, al momento de escribir este artículo, desconozco si ese fue su título original porque ese es un detalle que no aparece en la colección de la que forma parte ni en los artículos que fueron escritos en torno a ella.

Se la conoce como “La argentina manuscrita”, o simplemente “La argentina”, y, contrariamente a lo que creí cuando me topé con ella por primera vez, no es una obra que haya estado oculta a los ojos del público, lo que hace pensar en las razones por las que no fue difundida como otras. El propio De Angelis reveló, en 1836, cuando publicó el primero de los seis tomos de su recopilación, que había encontrado seis copias del original, que habría sido robado del archivo de Asunción en 1747.

Pero, para evitar confusiones, vayamos por partes:

UN ITALIANO VARADO

La historia del hallazgo de la crónica de Díaz de Guzmán se remonta a 1825, el año en el que las provincias del mal llamado alto Perú declararon su independencia “de todas las naciones tanto del viejo como del nuevo mundo”.

En aquel histórico año, Bernardino Rivadavia estaba residiendo en París como ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la Plata y fue en esas circunstancias en que conoció a De Angelis y lo convenció de firmar un contrato con el gobierno rioplatense para, por una parte, imprimir periódicos y, por otra, rescatar documentos históricos.

Llegó a Buenos Aires recién en 1827 y, de inmediato, se hizo cargo de la Imprenta del Estado junto a un español, José Joaquín Mora. Allí imprimieron dos periódicos, la “Crónica Política y Literaria de Buenos Aires”, y “El Conciliador”, del que solo circuló un número ya que Rivadavia, que llegó a ser presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 8 de febrero de 1826, renunció el 26 de junio de 1827, como consecuencia de la crisis en la que había caído el país por la guerra con el Brasil.

Fue esa misma situación de inestabilidad política la que retuvo a De Angelis cuyos contratos no fueron reconocidos por el nuevo régimen. Con la esperanza de reunir el dinero suficiente para retornar a Europa, se convierte en funcional a los sucesivos gobiernos y, tras el ascenso de Rosas, no tiene empacho en dedicarle sus obras.

Desde su llegada a Buenos Aires, recopila los documentos que estaban dispersos en varias bibliotecas particulares, la mayoría de ellas formadas con la incautación de la gran colección de los jesuitas, luego de que estos fueron expulsados.

Son tantos los documentos que encuentra que prevé una colección de entre 15 a 16 tomos, pero solo alcanza a imprimir seis que fueron publicados entre 1835 y 1837 con el título general de “Colección de obras y documentos sobre la historia de las Provincias del Río de la Plata”.

La “Historia argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata” es el documento más antiguo de todos, así que es el primero que aparece en el tomo I.

Aunque consiguió una gran cantidad de suscriptores para su obra, en Buenos Aires, Córdoba y la provincia oriental, nunca pudo reunir el dinero necesario para volver a su patria y falleció, aunque dejando una vasta obra integrada por las obras tempranas del Río de la Plata, hoy Argentina.

LA ARGENTINA MANUSCRITA

La crónica de Ruy Díaz de Guzmán refiere los orígenes de la región del Río de la Plata, desde la llegada de la expedición de Juan Díaz de Soliz, alrededor de 1516, hasta por lo menos 1575, cuando el padre del autor, Alonso Riquelme, se desempeñaba como gobernador de Santa Fe.

El valor de esta obra radica en que Díaz de Guzmán es testigo directo de gran parte de los sucesos que refiere, y, en el caso de los anteriores a su nacimiento, refiere datos proporcionados por protagonistas, como Domingo Martínez de Irala, quien fue su abuelo.

En el “Discurso preliminar del editor”, De Angelis refiere que el original de la crónica fue robado en 1747, pero “felizmente existían muchas copias manuscritas, que, à pesar de tantas causas de destrucción, nos han conservado intacta esta obra”.

Las copias que él alcanzó a conocer son las siguientes:

“COPIA NUM. 1.- Un tomo en folio perteneciente al Sr. Dr. D. Paolino Ibarbaz; de una letra moderna e inteligible, con grandes márgenes, en que su anterior dueño, el finado Dr. D. Julián de Leiva, ha agregado de su puno algunas correcciones y variantes; à mas de otros apuntes, reunidos en un pequeño apéndice al fin del volumen.

“COPIA NUM. 2.- Perteneciente al Sr. Dr. D. Saturnino Segurola, Canónigo de la Santa Iglesia de Buenos Aires. (…) El manuscrito de que hablamos, es el más antiguo de todos los que hemos consultado; y por el abuso que en él se hace de duplicar las consonantes, contra las reglas de la ortografía castellana, inferimos que sea la obra de algún jesuita italiano. La letra es bien formada, pero el tiempo ha apagado el color de la tinta, y a veces cuesta trabajo interpretarlo.

“COPIA NUM. 3.- De propiedad del Señor D. José Nadal y Campos, que con suma bondad se ha prestado al deseo que le manifestamos de examinarla, y de la que nos hemos valido para aclarar nuestras dudas”.

LA SIERRA DE PLATA

La gran novedad que aporta esta crónica es la confirmación de una de las dos leyendas que persiguieron los europeos a su llegada al continente: una fue la de El Dorado, una ciudad enteramente construida en oro, y otra la de la Sierra de Plata, que supuestamente era un lugar donde los cerros eran todos de ese metal.

Existen varias versiones que señalan que, después de la llegada de la expedición de Díaz de Soliz, un portugués, Aleixo García, subió con otros por las orillas del río que desembocaba en el mar encontrado por aquel y tuvo éxito, pues habría encontrado la Sierra de Plata, pero fue asesinado por los indios al retornar con los objetos de plata que portaba como pruebas.

Genuina o disimulada, hay tanta duda sobre esta versión que, en “La conquista del Perú”, José Antonio del Busto se refiere a ella como “el posible viaje a Alejo García”, aunque admite que este llegó “al país de los caracaraes” alrededor de 1524.

Lo que Díaz de Guzmán escribió al respecto es lo siguiente:

“Otro rio, que llaman los de aquella tierra Araguay, los Chiriguanas de la Cordillera le dicen ltica, y los indios del Perú, Pilcomayo. Nace de los Charcas, de entre las sierras que distan de Potosí y Porco para Oruro, juntándose con él muchas fuentes sobre el rio de Tarapáya, que es la ribera donde están fundados los ingenios de plata de la villa de Potosí”.

Para llegar a esa afirmación, el cronista tomó, por una parte, las versiones de su abuelo, Domingo de Irala, y, por otra, lo que le contó un testigo directo, el hijo de Aleixo García, que, por ser niño cuando ocurrió, fue el único sobreviviente del ataque de los indios a su padre. “Una noche, estando descuidado, le acometieron y le mataron á él y á sus compañeros, sin dejar más en vida que un niño, hijo de García, que por ser de poca edad no le mataron, al cual yo conocí, que se llamaba como su padre, Alejos García”, escribió.

Entonces, Aleixo García realmente encontró la Sierra de Plata, una que comenzaba en territorio de los Chichas, donde están San Vicente, Ánimas y Chocaya, en territorio de los Chichas, y sube hasta Porco y Potosí y remata en Colquechaca, en el norte potosino, en tierras de la cultura qaraqara. Debido a ello, el río fue denominado “de la Plata” y es el origen del nombre de Argentina.

Y la crónica que confirma la leyenda de la Sierra de Plata fue terminada de escribir en La Plata, en 1612.

(*) Juan José Toro es cronista de ECOS y fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).