El parto de un país

Estos son los detalles del alumbramiento de nuestra nación como un Estado independiente, desde las horas previas al 6 de Agosto de 1825.

De una manera casi inadvertida, sin aspavientos, el miércoles 3 de agosto de 1825, la Asamblea de representantes del alto Perú cerró la discusión sobre el asunto principal que la había reunido: su declaración de independencia.

Hasta esa fecha, los diputados habían sesionado poco: apenas 10 de los 21 días laborales que se puede contar entre el 10 de julio, cuando se instaló la asamblea, hasta el 3 de agosto. Hubo ocasiones en que pasaron hasta cuatro días sin que haya sesión (del 14 al 17 de julio) y, en contrapartida, las sesiones continuas no pasaban de tres consecutivas. Eso se debió, primero, a la incertidumbre por el decreto del 16 de mayo de 1825, con el que Simón Bolívar había condicionado las resoluciones de la asamblea del alto Perú a la aprobación del congreso de Argentina, que debía reunirse en 1826, y a las del gobierno del Perú.

LOS ASUNTOS PENDIENTES

Los otros asuntos que retrasaron la asamblea fueron el proyecto de ley de Casimiro Olañeta y Manuel María Urcullu fijando sueldos para los diputados y el retraso de los representantes de Santa Cruz, que no habían llegado hasta entonces. En el primer caso, el debate se cerró aprobando el proyecto, pero, en el segundo, las informaciones desde Santa Cruz reportaban una invasión brasileña al partido o cantón de Chiquitos y, además, en una carta del presidente de ese Departamento, José Videla, leída en la sesión del 28 de julio se daba cuenta que el retraso de los diputados se debía a que se había observado la designación de uno de ellos.

El tema de Chiquitos no pasó a mayores, aunque motivó que Antonio José de Sucre envíe preventivamente a Cochabamba a la primera división del ejército colombiano, comandada por José María Córdova. En fecha 29 de junio, en carta al capitán general de Salta, Juan Antonio Álvarez de Arenales, el gran mariscal le enviaba “un acta celebrada en Matogroso por la cual el gobierno de aquella provincia ha hecho desocupar la de Chiquitos por las tropas brasileras”.

El caso de los brasileños, entonces, estaba resuelto, pero, para la Asamblea, quedaba pendiente la observación que el presidente de Santa Cruz había hecho a uno de los diputados.

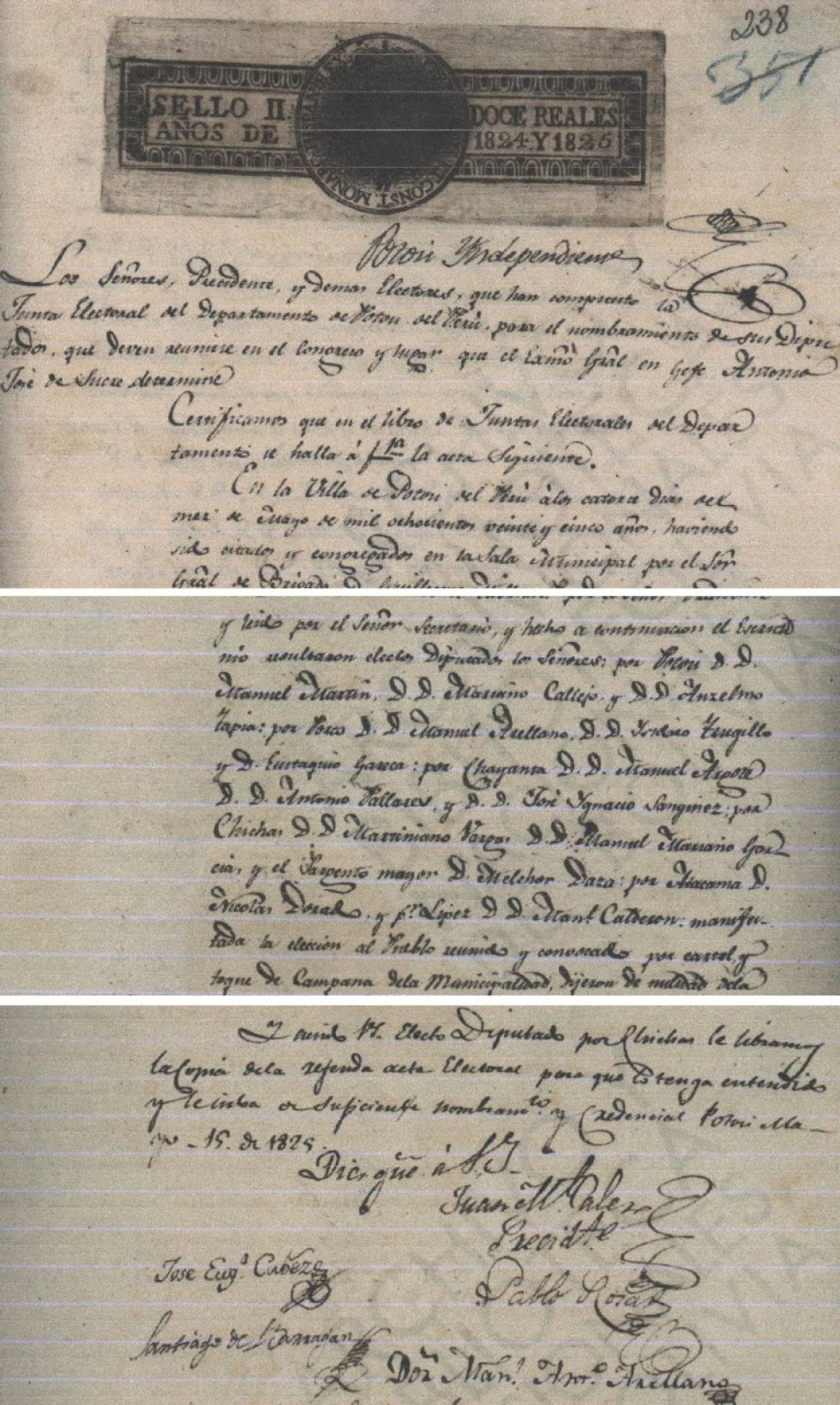

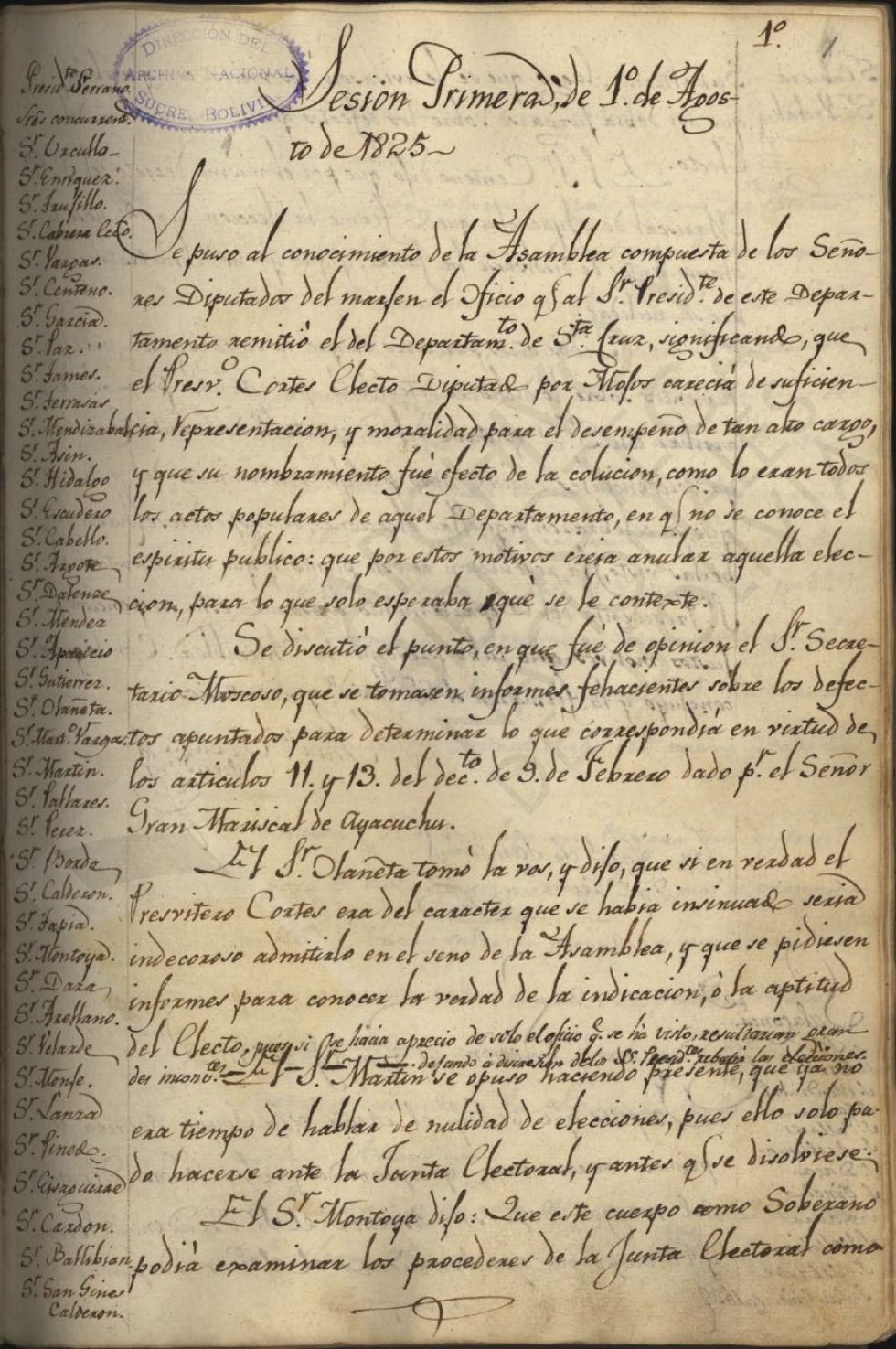

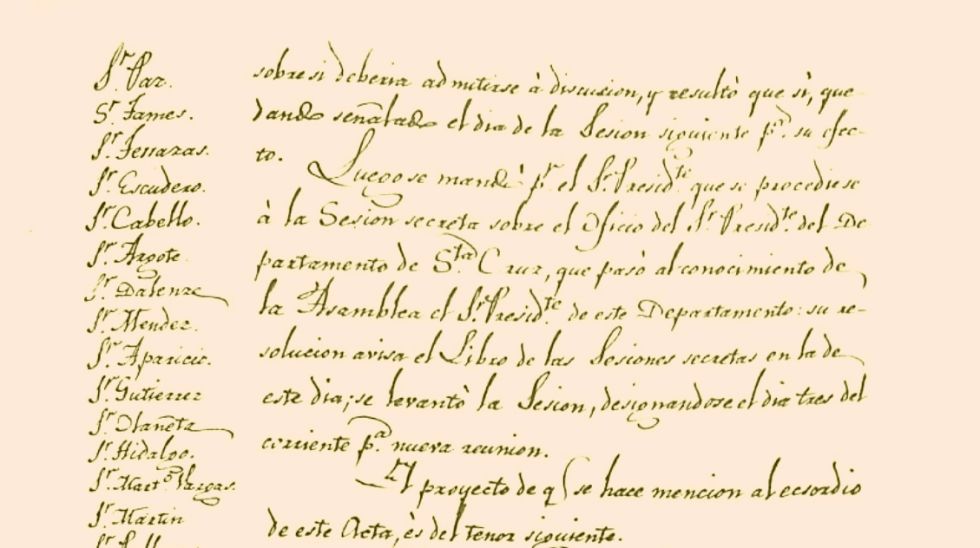

Como se ha dicho, el asunto fue tocado en la sesión del 28 de julio, pero tangencialmente, ya que se decidió discutirlo en la primera sesión secreta celebrada por la Asamblea el 1 de agosto de 1825. “Se mandó por el Sr. Presidte que se procediese a la sesión secreta sobre el oficio del Sr. Presidte del Departamento de Sta Cruz, que pasó a conocimiento de la Asamblea el Sr. Presidte de este Departamento: su resolución avisa el Libro de las Sesiones secretas en la de este día”, advierte el acta.

EL ASUNTO SANTA CRUZ

La primera acta del libro menor de sesiones secretas es la de fecha referida y da cuenta que “se puso al conocimiento de la Asamblea compuesta de los Señores Diputados del marjen el Oficio que al Sr. Presidte de este Departamento remitió el del Departamento de Sta Cruz, significando que el Presvo Cortés Electo Diputado carecía de suficiencia, Representación, y moralidad para el desempeño de tan alto cargo, y que su nombramiento fue efecto de la colución, como lo eran todos los actos populares de aquel Departamento, en que no se conoce el espíritu público: que por estos motivos creía anular aquella elección, para lo que solo esperaba que se le contexte”.

La acusación era muy grave, por cuanto se tildaba de inmoral a un cura que, según los datos del historiador Norberto Benjamín Torres, no aparece en el acta de la elección de diputados que se realizó en Santa Cruz. Según el decreto del 9 de febrero, Santa Cruz debía elegir a cinco diputados, uno por cada uno de sus partidos o cantones, pero en el acta de elecciones solo aparecen los resultados para Santa Cruz y Vallegrande. Supuestamente no se realizó elecciones en Moxos, Chiquitos y Cordillera, pero es probable que este cura Cortés haya sido elegido por uno de esos tres, o asumido la representación de alguno, pero el presidente Videla anuló su designación.

Aunque la documentación no detalla la forma de designación del presbítero Cortés, y por qué Videla lo consideraba inmoral, los diputados se tomaron en serio el asunto y discutieron acaloradamente por ello. Casimiro Olañeta llegó a decir que “sería indecoroso admitirlo en el señor de la Asamblea, y que se pidiesen informes para conocer la verdad de la indicación, ó la aptitud del Electo”.

Otros curas, como Manuel Martín y Juan Manuel de Montoya se opusieron al criterio de Olañeta recordando que las elecciones ya estaban cerradas y sus resultados no estaban sujetos a revisión. Como no se llegó a un acuerdo, se decidió dejar el asunto en suspenso hasta que el diputado Vicente Seoane, que había anunciado su pronta llegada, se presentase a la Asamblea y proporcione más detalles de lo sucedido.

Pero Videla representó también este caso al propio Sucre que, en carta enviada desde Cochabamba en fecha 16 de julio de 1825 al presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, le dice que “el señor presidente de Santa Cruz me ha avisado que los señores doctor don Antonio Vicente Seoane y don Francisco Caballero fueron elegidos diputados por los partidos de Santa Cruz y Valle Grande conforme al artículo del decreto de 9 de febrero que previene la elección de representantes de los partidos cuando no esté libre totalmente el departamento; y que habiendo el de Santa Cruz estado ocupado una parte por los brasileros y otra impedida naturalmente de verificar sus elecciones, sólo pueden concurrir a la asamblea los de los dos partidos referidos”.

Seoane llegó el 6 de agosto, ya cuando el asunto principal había sido resuelto; es decir, la decisión de declarar la independencia del alto Perú, así que prestó juramento, fue informado de lo tratado y se sumó a todos los que votaron a favor.

EL ASUNTO PRINCIPAL

Hasta el 3 de agosto de 1825, un total de 11 diputados ya se habían manifestado a favor de declarar la independencia de las provincias del alto Perú y solo dos, Eusebio Gutiérrez y José María Mendizábal, ambos de La Paz, habían votado por unirse al “bajo Perú”.

El asunto principal era aquel que había motivado la convocatoria a la Asamblea; es decir, la decisión de si Charcas, por entonces apodada alto Perú, se adheriría al Perú gobernado desde Lima, se sumaría a las Provincias Unidas del Río de la Plata (hoy Argentina) o bien se declaraba independiente de ambas.

El tema comenzó a discutirse a partir del 18 de julio, cuando el presidente de la Asamblea, Serrano, tomó la palabra para exponer las razones por las que “al alto Perú no le convenía reunirse al bajo (Perú) ni al Gobierno del Río de la Plata, sino constituirse independiente”. No obstante, agregó que, si estuvieran obligados a “agregarse a alguno de los estados vecinos, debía más bien agregarse al del Río de la Plata”. El siguiente en opinar en ese sentido fue Olañeta quien también se pronunció a favor de la independencia y reparó “principalmente en los inconvenientes que había para que el alto Perú se reuniese a las provincias de Buenos Aires”.

En la sesión del 21 de julio, Serrano y Olañeta se ratificaron en sus posiciones por la independencia, a la que se sumó Ángel Mariano Moscoso que representaba a Charcas, como ellos. Fue ese día que Gutiérrez se pronunció por la unión al Perú. En la siguiente sesión, del 22 de julio, “tomó la palabra el señor Mendizábal, presidiendo entre tanto la Sala el señor Urcullo; puesto en la tribuna fundó el orador sobre los gran desinconvenientes que tenía el Alto Perú para constituirse independiente por su escases de recursos, debilidad de fuerzas, ninguna marina, absoluta carencia de puertos, y otros que le ponían en la precisión de asociarse al Bajo Perú, en cuya unión hallaría todo lo que por sí no tenía, y lograría ese grado de respetabilidad que se requiere, para que los demás Estados le reconozcan, y dejen en el goce pacífico de sus derechos, que sin esta asociación tampoco habría el equilibrio político que se desea, y que por tanto era de dictamen que nos uniésemos al bajo Perú, reservándose dar su voto en forma como mejor conviniere al tiempo de darse los sufragios.

“Enseguida subió a la tribuna el señor Olañeta, sostuvo y reforzó su primera opinión, atacó al señor Gutiérrez, hizo ver que el Alto Perú, tenía virtudes, patriotismo, espíritu público y fondos para sostenerse respetable; que no estando aún cimentado el sistema de rentas la Comisión solicitada por el señor Mendizabal, no tenía pie sobre qué apoyar su cálculo.

“El señor Gutiérrez, contestó a las objeciones del señor Olañeta y ratificó su opinión, concluyendo que estas provincias debían reunirse al Bajo Perú, y establecer su Congreso en el Cuzco o Arequipa, con lo que cesarían los inconvenientes de la distancia”.

EL ASUNTO BOLÍVAR

Los diputados debatían, por fin, el asunto principal por una razón: el decreto limitante de Bolívar, del 16 de mayo de 1825, estaba superado en por lo menos una mitad.

El 25 de junio, todavía en Chuquisaca, Sucre le escribió una carta Bolívar informándole que “el congreso (del Río de la Plata) reconocía la soberanía de estas provincias para que renovasen los pactos de la antigua unión, o para hacerse un estado independiente”. Como es lógico suponer, los rioplatenses también le habían avisado su decisión a Bolívar que, en carta desde el Cuzco, el 28 de junio, le decía a Francisco de Paula Santander que “he recibido el adjunto decreto del congreso de Buenos Aires, que Vd. verá, de lo que me alegro infinito porque es honroso para mí y útil para el arreglo de las cosas de este país. Es muy raro lo que sucede en el Alto Perú: él quiere ser independiente y todo el mundo lo quiere dejar con la independencia. Sucre y yo, por nuestra parte, hemos hecho lo justo, y los dos congresos del Perú y Buenos Aires hacen lo mismo. De todo esto estoy sumamente contento, porque me dará facilidades para quedar bien con todo el mundo”.

Es decir, para esa fecha, el Libertador ya sabía que ni Perú ni Argentina iban a objetar la independencia del alto Perú. ¿Qué había pasado?

Por lo menos en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, su congreso ya había tomado una decisión el 8 de febrero de 1825; es decir, un día antes de que Sucre emita su famoso decreto convocando a la Asamblea de representantes de las provincias del alto Perú. En esa fecha fue emitida esta carta que publicó El Argos de Buenos Ayres en su número 147:

“El gobierno de la provincia de Buenos Ayres, como encargado del poder ejecutivo nacional por el congreso general constituyente de las Provincias Unidades del Río de la Plata…

“Siendo convenientes al interés general de las Provincias Unidas el acelerar por todos los medios posibles el término de las desgracias de la guerra; y el hacer que canto antes recuperen su libertad las cuatro provincias del alto Perú hasta el Desaguadero, con estos objetos el gobierno de Buenos Ayres, encardado del poder ejecutivo nacional há venido en autorizar plenamente, como por la presente autoriza, al señor coronel mayor D. Juan Antonio Alvarez de Arenales, gobernador y capitán general de la provincia de Salta, para que ajuste las convenciones que crea necearias con el geje ó gefes que mandan las fuerzas españolas que ocupan las dichas cuatro provincias hasta el Desaguadero, ó con las personas que fuesen igualmente autorizadas por ellos, sobre la base de que estas han de quedar en la más completa libertad, para que acuerden lo que más convenga a sus intereses y gobierno; obligándose, como se obliga, el ejecutivo nacional á ratificar inmediatamente, ó con la previa autorización del congreso general constituyente, confirme á la ley fundamental de 23 de Enero, todo cuanto en virtud del presente ajustare, y conviniere á su nombre el referido señor gobernador y capitán general de la Provincia de Salta. Dado en Buenos Ayres á 8 de febrero de 1825.

HERAS. — Manuel J. García”.

Por tanto, no era cierto que Argentina tenía interés en anexar al alto Perú. Los diputados debatieron falsamente por lo menos ese punto y es desconcertante que Bolívar haya usado ese argumento para entorpecer la Asamblea.

El 9 de mayo, el congreso acordó enviar una legación al alto Perú, para entrevistarse con Bolívar, que “reglará con el Libertador como encargado del supremo mando de la República del Perú cualquiera dificultad que pueda suscitarse entre aquel y este Estado de resultas de la libertad en que hoy se hallan las cuatro Provincias del alto Perú…”.

POR FIN… INDEPENDENCIA

El 11 de julio de 1825, Sucre le escribió al presidente de la Asamblea haciéndole conocer las decisiones del congreso argentino así que, para el 3 de agosto, los diputados ya sabían que la mitad del camino estaba allanada.

“Se procedió a discutir sobre si la Asamblea podía pronunciarse su declaración en orden a la suerte y destino de estas provincias o esperaría el arribo de alguno de los Diputados del Departamento de Santa Cruz. Hubo un ligero debate y declarado el punto bien discutido se pasó a votación, de que resultó que se hiciese la declaración el día 6 del corriente dejando lugar a los Señores Diputados de Santa Cruz para expresar sus opiniones”, dice el acta de ese día.

O sea… el 3 de agosto de 1825 se declaró suficiente discusión y se decidió proceder a la elaboración del Acta de la Independencia que sería puesta a votación el 6 de agosto. Por tanto, fue el 3 que se decidió la independencia del alto Perú y la declaración formal se firmó tres días después.

(*) Juan José Toro es fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).

Firmantes del Acta de Independencia

CHARCAS

- José Mariano Serrano, presidente

- Casimiro Olañeta

- Manuel María Urcullu

- José María Dalence

- Francisco Palazuelos

- Ambrosio Mariano Hidalgo

- Ángel Mariano Moscoso, secretario

COCHABAMBA

- Miguel José Cabrera

- Francisco Vidal

- Dr. José Manuel Pérez

- Nicolás de Cabrera

- Manuel Mariano Centeno

- Dionisio de la Borda

- José Manuel Tames

- Pedro Terrazas

- Melchor Paz

- Miguel Vargas

- Marcos Escudero

- Mariano Méndez

- Manuel Cabello

LA PAZ

- José María Mendizábal, vice-presidente

- José María de Asin

- Miguel Fermín Aparicio

- José Miguel Lanza

- Fermín Eyzaguirre

- José Ballivián

- Martín Cardon

- Juan Manuel Velarde

- Francisco Maria Pinedo

- José Indalecio Calderon y Sangines

- Rafael Monje

- Eusebio Gutierres

POTOSÍ

- Melchor Daza

- Manuel José Calderón

- Dr. Manuel Antonio Arellano

- Manuel Anselmo de Tapia

- Manuel Martin

- Manuel Argote

- José Antonio Pallares

- José Eustaquio Gareca

- Manuel María García

- José Mariano Enriquez

- Isidoro Trugillo

- J. Manuel Montoya

- Martiniano Vargas

- José Ignacio de Sanjinés

SANTA CRUZ

- Antonio Vicente Seoane

- Vicente Caballero