En Pulacayo había una mina

Apuntes útiles sobre esta población, incluyendo el posible origen de su nombre.

Pulacayo, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, está en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí. Las tradiciones aún permanecen. Se comenta que hace siglos nadie sabía de la existencia de los yacimientos de plomo y plata de Pulacayo.

Corría el año 1870. Los mineros del lugar cuentan que una pareja de campesinos viajaba desde la ciudad de Potosí hasta la zona del Salar de Uyuni, arreando unas mulas que cargaban productos agrícolas. Cerca de la pampa que rodea el salar, en las últimas estribaciones de la cordillera, una de las mulas resbaló y cayó en un precipicio. Mula y cargamento no pudieron ser recuperados, pero Mariano Ramírez y Mariana Chipana descubrieron que el lugar donde resbaló el animal brillaba de una manera rara, quizá algo mágica. Llegados a su destino, contaron el hecho a un amigo. Este fue al lugar y verificó que el brillo provenía del plomo y la plata que estaban casi a flor de tierra. Y comenzó la historia de la mina. El lugar fue conocido como el sitio donde “la mula cayó”. Luego de un tiempo, esta oración gramatical, derivó al nombre de “Pulacayo”.

Los cerros mineralizados de Huanchaca ya fueron explotados por los españoles en la época colonial, hasta 1780, cuando se dio la sublevación encabezada por Túpac Amaru II.

La minería comenzó a reactivarse después de fundarse la República de Bolivia. La explotación de la minería de plata se dio con la constitución de la Sociedad Mineralógica de San José de Huanchaca por parte de Mariano Ramírez y sus socios.

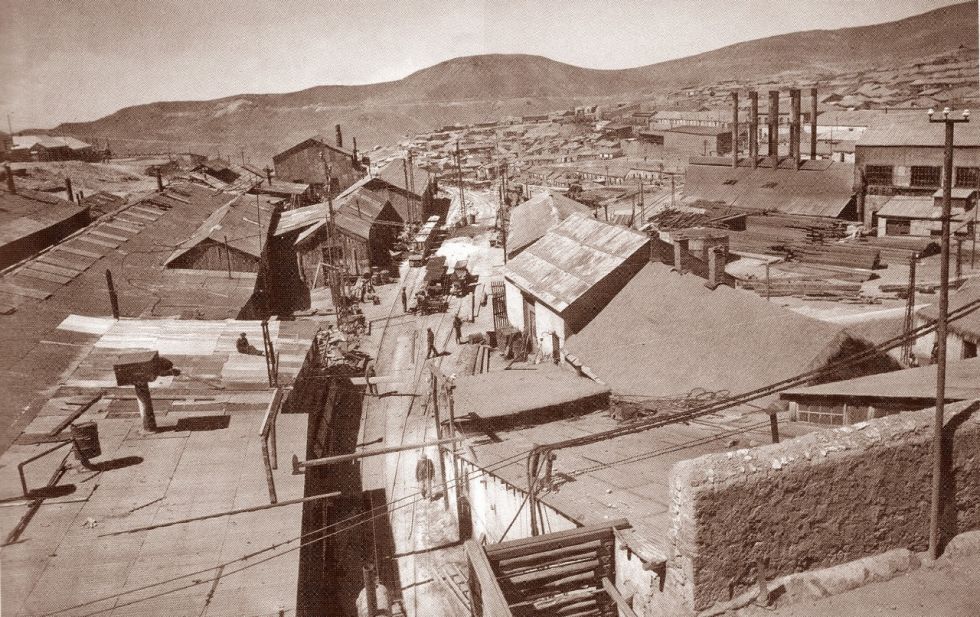

En menos de 10 años, Pulacayo se convirtió en una mina de intensa actividad. Se construyó campamentos, ingenios y una vía férrea que la vinculó directamente con el ferrocarril que viene desde el puerto de Antofagasta. La tierra era generosa. Su ubicación geográfica es testigo de su gran riqueza de plata que poseían en sus enormes cerros de Huanchaca-Pulacayo, que se encuentran en la cordillera de los Chichas y a las faldas de la cordillera de los Frailes.

Huanchaca fue un centro minero que en su momento fue el bastión de la economía nacional. Sus montañas mineralizadas cobijaron como hogar a miles de mineros que llegaron desde los rincones del altiplano. Los trabajos de la minería fueron llamativos para los grandes inversionistas extranjeros que pusieron ojos en la gran mina de plata.

El nacimiento de la Compañía Minera Huanchaca se remite al año 1834, se constituyó en una empresa netamente boliviana, incluyendo la instalación de un ingenio para el tratamiento de los metales. En el año 1856, el directorio de la empresa estaba integrado por los magnates Avelino Aramayo, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco. La explotación de las minas de Pulacayo comenzó a generar pingües ganancias.

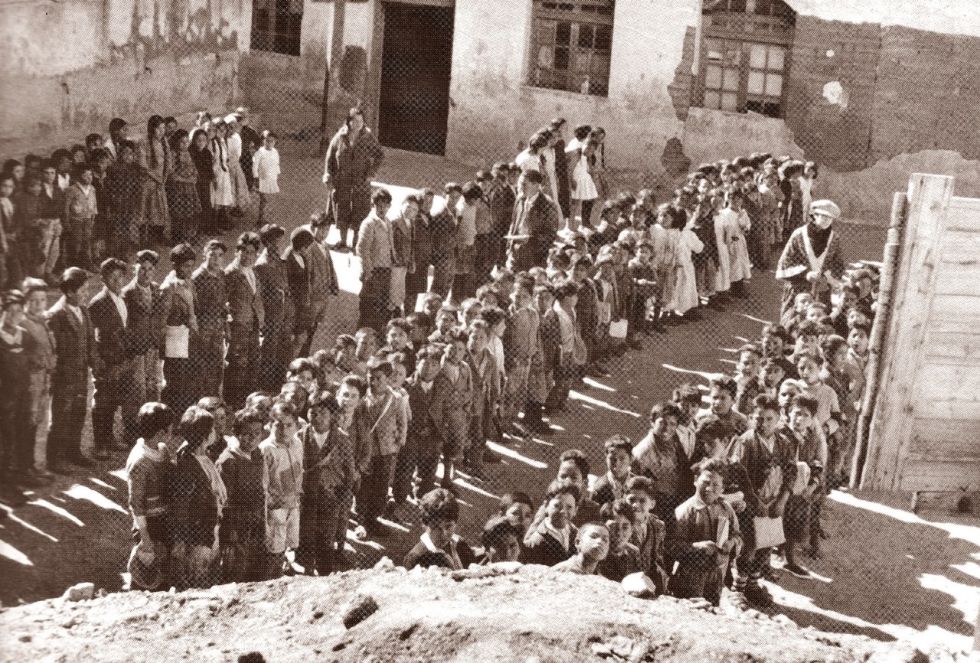

El proceso de esplendor permitió una reestructuración de la Compañía. En 1872 inició la introducción de tecnologías y la incorporación de mayor contingente laboral. En 1877 ya trabajaban 1567 obreros y cerca de 10.000 indios para transporte y trabajos forzados. Los barreteros ganaban 6 a 8 reales; los pongos, ocho reales; los apires, cuatro reales y los chivatos (muchachos) y palliris cuatro reales. Se ejerció una forma de contratación de indígenas de Río Blanco, Nor Chichas, destinados al trabajo de la molienda.

Más tarde se inició el proceso de modernización, tanto en los socavones como en los ingenios. Se introdujo las primeras máquinas a vapor y se realizaron mejoras en la recuperación metalúrgica, se optimizó el transporte de minerales del interior de los socavones con carros de metal, rieles y tracción a sangre. La reestructuración facilitó un proceso de industrialización que indujo a una mayor visibilidad de la Compañía “Huanchaca de Pulacayo”, famosa como la segunda comarca argentífera del mundo, correspondiendo el primer puesto a Broken Hill, de Australia. Como dijo el entusiasmado André Bellessort, “los minerales de plata provenientes de “Pulacayo”, la más rica mina de plata no solamente de Bolivia, sino del mundo entero”

Pulacayo, entre los años 1875 y 1880, configuró al campamento minero como un lugar de atracción migratoria, dinamizando la producción agrícola de poblados aledaños. Desde Cochabamba se proporcionaba granos, frutas, harina, legumbres y hortalizas. La ciudad de La Paz proveía tejidos, cerveza y cigarrillos. Potosí suministraba leña, Oruro la quinua, velas de sebo y parafina, y Tarija las carnes y ch’arqul.

Todo en el campamento minero pertenecía a la Compañía Huanchaca y ninguno podía vivir en la comunidad sin permiso de ella. Todos los empleados de la Municipalidad eran nombrados por la Compañía y todas las instrucciones estaban bajo su gobierno y vigilancia directa. Hay algunas iglesias, escuelas y hospitales y la población tiene un buen teatro. Es un campamento minero característico, construido en forma de anfiteatro en el declive del cerro y las calles escarpadas y estrechas.

En manos de la Comibol desde 1952, Pulacayo se mantuvo como una de las principales minas de plomo y plata, hasta que, en 1958, se dispuso su cierre. El trabajo se había vuelto inhumano; la humedad y el calor de los lugares de explotación que exigían de los trabajadores un gran sacrificio, no compensado por la producción, que había comenzado a declinar.

Pulacayo fue declarada mina marginal, no apta para la producción industrial. No solo la mina quedó abandonada, sino también muchos de sus trabajadores. En 1961 organizaron la Cooperativa Minera “Pulacayo” Ltda. y consiguieron que la Comibol les arrendara la mina, ya no tenían los recursos financieros ni mucho menos los equipos técnicos y maquinarias de la antigua industria, sólo estaban provistos de su voluntad.

Han pasado más de 40 años y las condiciones no han mejorado. De esa manera, la cooperativa de Pulacayo no progresa, apenas sobrevive, y se mantiene gracias al esfuerzo de sus socios, quienes no están dispuestos a abandonarla porque allí hicieron sus vidas y no conocen otro oficio que la minería. En Pulacayo había una mina probadamente rica y pujante.

(*) Cristóbal Corso Cruz es pastpresidente de la Sociedad Geográfica y de historia “Potosí”.

FOTOGRAFÍA: Robert Gertsmann