La pre Bolivia

¿Qué pasaba en el territorio hoy boliviano en el crucial año 1825? Más allá de que Pedro Antonio de Olañeta seguía comandando el ejército realista que caería en Tumusla, ¿cuál era el panorama en las otras ciudades?

¿Cómo era Bolivia antes de ser Bolivia? En 1824, ya casi no se usaba el denominativo de Audiencia de Charcas, porque se había impuesto el de “alto Perú”, un territorio que estaba dividido en cuatro provincias que albergaban a varias ciudades importantes.

El ejército real estaba bajo el mando del virrey de entonces, José de la Serna, y, por razones de estrategia se había dividido en tres: el ejército del norte, comandado por José de Canterac; el del sur, encabezado por Jerónimo Valdés, y, finalmente, el del alto Perú, que comandaba Pedro Antonio de Olañeta.

Ubicándose en 1824, Charles Arnade dijo que “el ejército del norte bajo el comando de Canterac, con sus cuarteles generales en Huancayo, tenía ocho mil soldados. El virrey tenía en el Cuzco mil soldados bajo su directo comando para resguardar la temporaria capital virreinal. El general Valdés en Arequipa, como comandante del ejército del sud, tenía tres mil hombres bajo sus órdenes personales, vigilando el sud del Perú. El general Olañeta comandaba a cuatro mil hombres con quienes mantenía la hegemonía española sobre el Alto Perú”.

Pero ese ejército había sufrido dos grandes derrotas en las batallas de Junín y Ayacucho, que lograron diezmarlo. En esta última, librada el 9 de diciembre de 1824, el propio virrey fue tomado prisionero y firmó una capitulación que fijó los términos para que el ejército real se retire del Perú. Pero Olañeta, que se había convertido en el gobernante de facto del alto Perú, decidió no acatarla y se replegó a su territorio con la decisión de continuar la guerra.

REBELIONES POR DOQUIER

Aunque el ejército del alto Perú tenía una tropa que no pasaba de los 4.000 efectivos, esta cifra había variado sustancialmente hasta fines de marzo puesto que no toda estaba al mando de Olañeta que, por fines estratégicos, había asignado fuerzas a las ciudades más importantes, a cargo de oficiales que decidieron desertar al saber que el ejército vencedor en Ayacucho estaba ingresando en este territorio. Pero no fueron simplemente deserciones, sino que los oficiales que encabezaban esas divisiones se pasaron al bando independentista. Esas deserciones, levantamientos, rebeliones o como se las llame, son extremadamente importantes para entender esta parte de nuestra historia puesto que, por una parte, demuestran que la independencia no se alcanzó con las rebeliones de 1809 y 1810, que son las que celebramos en gran parte del país como “gestas libertarias”. Los españoles volvieron a ocupar nuestras provincias, hoy Departamentos, y, para 1821, estaban bajo el control de las tropas de Pedro Antonio de Olañeta. Cuando este caudillo marchó hacia Potosí, a principios de 1825, los oficiales a cargo de las guarniciones en las ciudades entendieron que la causa realista estaba perdida y se sublevaron con sus tropas, poniéndose a disposición de Antonio José de Sucre, lo que también mermó las fuerzas realistas que marchaban hacia la Villa Imperial.

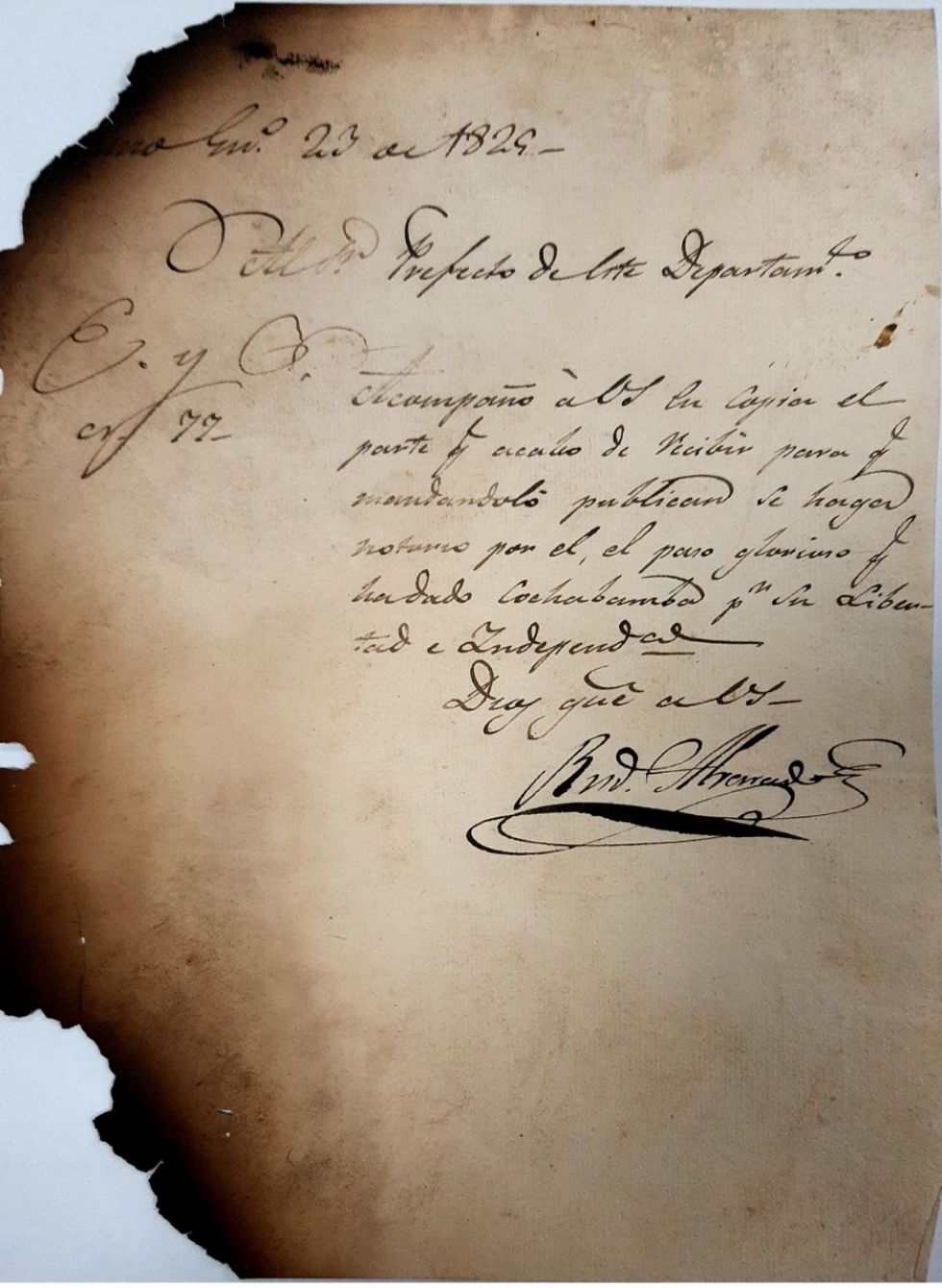

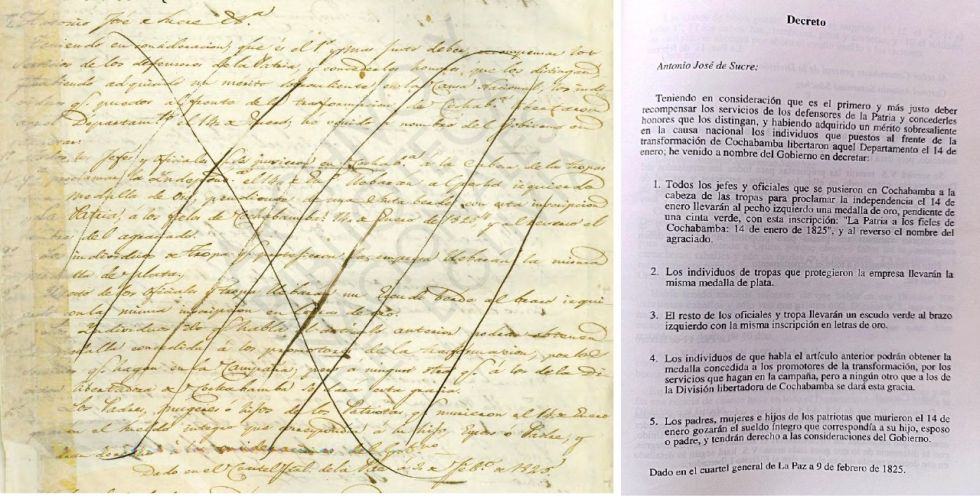

La primera en rebelarse fue la de Cochabamba, el 14 de enero de 1825, cuando el escuadrón de caballería Dragones Americanos se sublevó, sometió a las otras dos divisiones realistas y tomó preso al gobernador Pedro Antonio de Assua. Antonio Saturnino Sánchez asumió el mando de la tropa, pero una carta de Sucre al ministro de la guerra del Perú, Tomás de Heres, enviada desde Ayaviri el 26 de enero, habla de que “la revolución (fue) hecha en Cochabamba por el comandante Raya con su escuadrón, poniendo por la independencia aquella provincia y mil doscientos hombres de tropa que la cubrían y que componen un tercio de la fuerza del general Olañeta”.

Respecto a este “comandante Raya”, la inexistencia de su nombre de pila en la documentación revisada no permite precisar su identidad con la certeza necesaria. Por asociación de ideas, podría tratarse de Pedro Arraya, que estaba activo en la zona de Chichas y solía hacer incursiones en poblaciones próximas, pero el historiador Daniel Oropeza se decanta por Carlos Raya, un oficial de aquellos tiempos del que no he encontrado más datos.

REBELIONES DESCONOCIDAS

En el marco de esta investigación, encontré documentos en la biblioteca central de la UMSA que confirman que también hubo un levantamiento en Potosí. En una carta a José María Pérez de Urdininea, fechada el 6 de febrero de 1825, José Antonio Álvarez de Arenales le dice que “se ha recibido el oficio de V.S. fecha de ayer, en q. avisa que por un conducto bastante seguro acaba de saber la revolución de Potosí, verificada por el oficial Raya lo mismo q, la de Cochabamba con tropas de la misma guarnición”.

En fecha 9 de marzo, en carta a Pérez de Urdininea, Eustaquio Méndez le refiere del nuevo levantamiento que habría propiciado en Tarija, a donde habría mandado a su segundo comandante, José María Aguirre, a tomar posesión de esa plaza para evitar una posible incursión de la gente de Olañeta. En esa misma misiva, el comandante tarijeño se refiere explícitamente a los levantamientos de los que él tuvo noticia:

“La villa de Potosí se dice se halla libre y al mando de los comandantes Lanza y Raya con ochocientos hombres. La Plata al del comandante Lopez con quinientos hombres. Sinti y toda su comprension á la del subdelegado Morales que hizo presa la division de otros quinze hombres que la deprimian. De Santa Cruz se dice que el tirano Aguilera fué deshecho y muerto por el pueblo que ansiaba su libertad”. Esta poco conocida carta fue publicada por Pérez de Urdininea en las páginas 13 y 14 de su manifiesto y, como se puede leer, habla del levantamiento de Potosí como algo consumado.

¿Qué fue, exactamente, esta “revolución de Potosí”? Esa es una pregunta que no encontró respuesta al momento de cerrar este artículo, pero que me da pie a más investigaciones. ¿Cuándo ocurrió y cuáles fueron sus antecedentes? Como primer indicio, hay que tomar en cuenta una carta reservada que Casimiro Olañeta le envió a Antonio José de Sucre el 12 de enero de 1825 señalándole que “con esta misma fecha dirijo a V.S. otra carta que no he podido extenderme según el interés que demandan los Pueblos, y la cesación de la guerra, a la voz atroz y parricida. Desde la revolución de Potosí que me costó inmensos trabajos el practicarla…” ¿A qué revolución se estaba refiriendo Casimiro? ¿A una anterior o la que había estallado en ese recién iniciado 1825? Si fuera lo último, esa sublevación tuvo que ser anterior al 12 de enero y, entonces, Potosí se habría adelantado a Cochabamba.

No hay fecha del levantamiento de Potosí, pero debió durar poco, puesto que las tropas comandadas por Olañeta ingresaron a la villa el 11 de febrero. El 12 de febrero se sublevó la guarnición de Vallegrande, que estaba a cargo de Francisco Javier Aguilera quien fue tomado preso por los oficiales Rivas y Antelo.

Debido a estas deserciones, Olañeta perdía tropas y, a la inversa, el ejército libertador sumaba efectivos. El 2 de marzo, en carta al ministro de guerra del Perú, Sucre le informaba que, como consecuencia de lo sucedido en Vallegrande “se han incorporado al ejército libertador el escuadrón Dragones de Santa Cruz, con 133 plazas, y una compañía de infantería, con 68, y un piquete de artillería con dos piezas servidas de todo”. El alzamiento de Vallegrande no se limitaba a ese lugar, sino que abarcaba también a Santa Cruz. Aguilera fue liberado y se puso a disposición de Sucre, que lo informó de esta manera:

“El general Aguilera me asegura que seguidamente debió proclamarse la independencia en Santa Cruz, donde había 170 hombres de guarnición, al mando de un hermano suyo. Para asegurar perfectamente esa provincia y la de Mojos, Chiquitos y Cordillera, como para impedir que Olañeta pueda guarecerse a esos puntos tan difíciles, ha marchado de Cochabamba el coronel Sánchez con 300 infantes, a los que, reunidas las otras fuerzas de Valle Grande y Santa Cruz, formarán una fuerte columna, que puesta en un flanco ventajosamente situado, nos asegura un resultado final en la guerra de Potosí (…)”.

A esas alturas, Pedro Antonio ya tenía perdidos todos los efectivos que había dejado en Cochabamba y Santa Cruz. Por una carta que Sucre le escribió al entonces prefecto del Cuzco, Andrés de Santa Cruz, sabemos que las fuerzas “de las provincias de Santa Cruz, Mojos y Chiquitos. (sumaban) un escuadrón de doscientos hombres selectos (que) se han incorporado al ejército libertador”. A esto se debe añadir que la carta de Sucre del 26 de enero ya había detallado que la tropa sublevada en Cochabamba estaba compuesta de 1.200 efectivos, así que fue su mayor sangría.

En La Paz no hubo sublevación, sino que Olañeta desocupó la ciudad el 23 de enero. José Miguel Lanza, que marchaba a tomarla, la ocupó después de esa fecha.

Prosiguiendo la ola de deserciones —o “proclamaciones de independencia”, desde el punto de vista de los patriotas—, el 22 de febrero se levantó Chuquisaca, donde se había quedado Francisco López.

“Cuando Olañeta llegó á dicha ciudad de Potosí supo que el comandante Lopez se había sublevado en la Paz con el escuadrón de su mando, y se le dio a entender asimismo que el brigadier Aguilera se había dejado llevar del espíritu de insurrección en Vallegrande”, publicó Mariano Torrente. El 14 de febrero llegaron a Potosí las fuerzas que lideraba José María Valdés, “el Barbarucho”, con la noticia de que el ejército de Sucre estaba en marcha hacia la Villa Imperial. A Olañeta le tomó diez días preparar su retirada porque, en ese tiempo, saqueó la Casa de Moneda, las Cajas Reales, el Banco de Rescates, el estanco de tabacos y a las familias acaudaladas que no habían aportado a la causa española. Torrente afirma que, para contener las rebeliones, “destacó contra ellos (los que se estaban sublevando) al bizarro Valdés con parte de su división, que ya á este tiempo llegaba escasamente á 2500 hombres”, así que se quedó con fuerzas menguadas. Salió de la Villa Imperial el 28 de febrero y las tropas de Sucre ingresaban al día siguiente.

Y todo esto ocurrió antes de la Batalla de Tumusla y de que los diputados de las provincias del alto Perú se reunieran en Chuquisaca para decidir lo que pasaría con ese territorio.

Independencias regionales

Como ya publicamos antes en esta revista, la independencia de las diferentes regiones hoy bolivianas no fue obtenida con sus rebeliones contra la corona española, conocidas como “gritos libertarios”, que ocurrieron el 25 de Mayo y 16 de julio de 1809 en Chuquisaca y La Paz, el 14 y 24 de septiembre de 1810 en Cochabamba y Santa Cruz o el 10 de Noviembre de ese año en Potosí. La verdad es que España no se quedó con los brazos cruzados y recuperó después esas ciudades, luego las volvió a perder y así discurrió durante 16 años.

La verdadera independencia de las regiones se logró cuando estas volvieron a levantarse, pero en 1825, luego de que las tropas realistas de Pedro Antonio de Olañeta desocuparon las ciudades más importantes de ese tiempo. En el caso de La Paz, no hubo un levantamiento sino que las fuerzas del guerrillero José Miguel Lanza ocuparon la ciudad, tras la salida de las realistas, y obedeciendo las órdenes de Sucre

Este es un apunte de las independencias ocurridas en 1825, con cargo a correcciones posteriores:

- Sin fecha, en enero: Potosí; alzamiento militar mencionado en la correspondencia de José María Pérez de Urdininea y Leandro de Usín. Se refiere como su líder a un “comandante Raya”, probablemente Carlos Raya.

- 14 de enero: Cochabamba, alzamiento militar de tropas que obedecían a Olañeta y se habían quedado a cargo del coronel Antonio Saturnino Sánchez. Cartas de Sucre mencionan otros nombres.

- 29 de enero: La Paz, tropas del guerrillero José Miguel Lanza ocupan la ciudad tras la partida de las de Olañeta.

- 12 de febrero: Vallegrande, las tropas realistas de Francisco Xavier de Aguilera se sublevan y lo toman prisionero, aunque él se fugará después.

- 14 de febrero: Santa Cruz, José Manuel Mercado toma la plaza de Santa Cruz y proclama la independencia.

- 22 de febrero: Chuquisaca, sublevación de las tropas realistas encabezadas por Francisco López de Quiroga.

- Sin fecha, sublevación de Tarija, liderada por Eustaquio Méndez y mencionada en los mismos documentos que refieren la de Potosí. Una carta de fecha 9 de marzo mueve a suponer que ocurrió el día anterior.

(*) Juan José Toro es fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).