Orígenes de las “entradas”

Se trata de desfiles de agrupaciones de bailarines, pero en Bolivia reciben el nombre de "entradas". En este artículo te contamos cómo surgieron no solo en nuestro país, sino en el mundo.

Entre agosto y septiembre, Potosí y Sucre viven sus fiestas más grandes, las de Ch’utillos y Guadalupe, y aunque los orígenes de estas son paulatinamente develados por los investigadores, un tema al que se acude poco es el de los inicios de este tipo de manifestaciones, no solo en Bolivia sino en el mundo.

No es una novedad decir que las “entradas” o desfiles folklóricos están ligados a una de las artes, la danza, cuyos orígenes son milenarios, aunque no se ha establecido su antigüedad con exactitud. Existe coincidencia al afirmar que la danza es tan antigua como la humanidad, puesto que, debido a su capacidad de interpretación de su entorno, el ser humano siempre fue capaz de expresarse mediante movimientos culturales

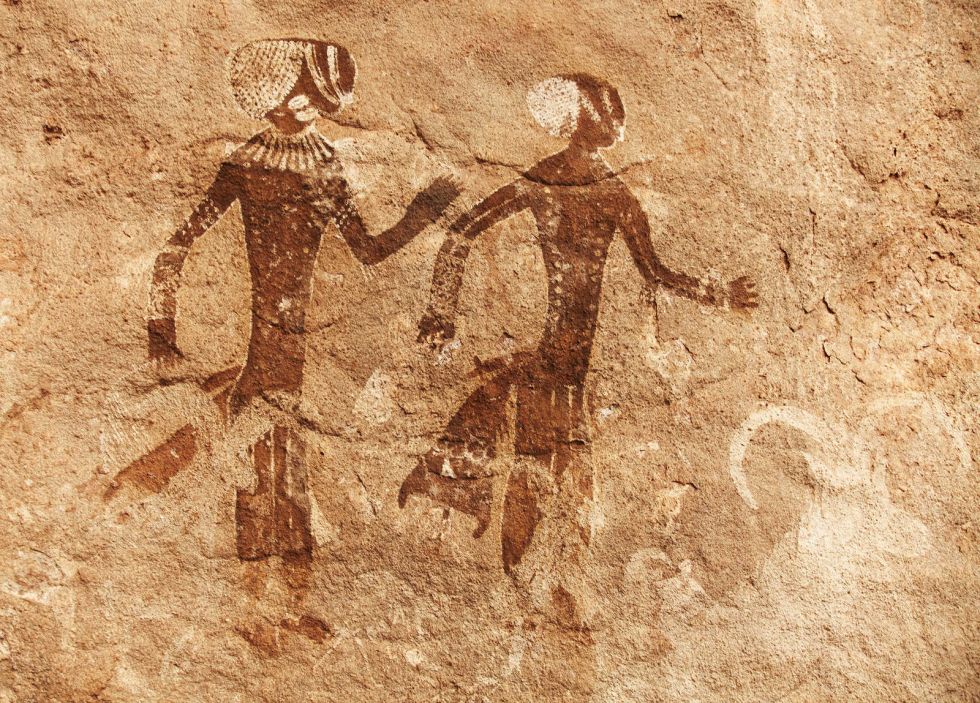

De lo que se carece es de pruebas materiales que determinen inequívocamente el o los momentos en los que los seres humanos comenzaron a desarrollar la danza. Las pinturas rupestres, que existen en todos los continentes, representan imágenes que los arqueólogos han clasificado en los periodos paleolítico, levantino y esquemático. En el segundo, que tiene una antigüedad de entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo, existen, en las cuevas, escenas de caza, danza, luchas y trabajo cotidiano, pero esa es una interpretación ayudada por el entorno y los antecedentes de los lugares en los que están los dibujos, puesto que es difícil afirmar rotundamente que unos dibujos de 5.000 años de antigüedad representen una escena de danza, puesto que esta podría ser de caza o, por afinidad, de prácticas rituales.

Ana Abad Carlés, autora de “Historia del ballet y de la danza moderna” afirma que la danza nació como parte de los rituales que los hombres prehistóricos ejecutaban con motivaciones espirituales. A partir de ahí, la antigüedad del periodo levantino pierde interés frente al de pinturas rupestres como las de la serranía de la Lindosa, en Colombia, estimada en 11.000 años y la del Parque Nacional Chiribiquete, en el mismo país, que se calcula en 19.500 años. Este último, que es Patrimonio de la Humanidad, tiene pinturas rupestres que el experto Carlos Castaño Uribe ha encontrado relacionadas con las ubicadas en Thamari, Potosí, con una antigüedad de 10.000 años.

FESTIVIDADES Y PROCESIONES

Pero una es la danza y otra son las festividades, que sumaban a aquella y otras manifestaciones en actos de ofrenda a las divinidades. La investigadora Margarita Vila da Vila afirma que la prueba material más antigua de una festividad es el “vaso de alabastro dedicado a la diosa Inanna encontrado en las ruinas del zigurat sumerio de Uruk” que ella cifra en 2.700 antes de Cristo y al que la mayoría de los investigadores le dan una antigüedad de entre 3.300 a 3.100 a.d.C. Esta misma autora refiere que una de las procesiones más antiguas fue la de San Gregorio Magno, en “una rogativa contra la peste que azotó Roma en (el año) 590”.

Teresa Gisbert encontró en las procesiones de Corpus Christi, como los que se realizaban en Cuzco, los antecedentes directos de las festividades religiosas o fiestas patronales de Bolivia. Empero, historiadores como Fernando Cajías se valen de las crónicas de Bartolomé Arzáns para referirse a las celebraciones que se realizaban en Charcas y devinieron en las actuales “entradas”.

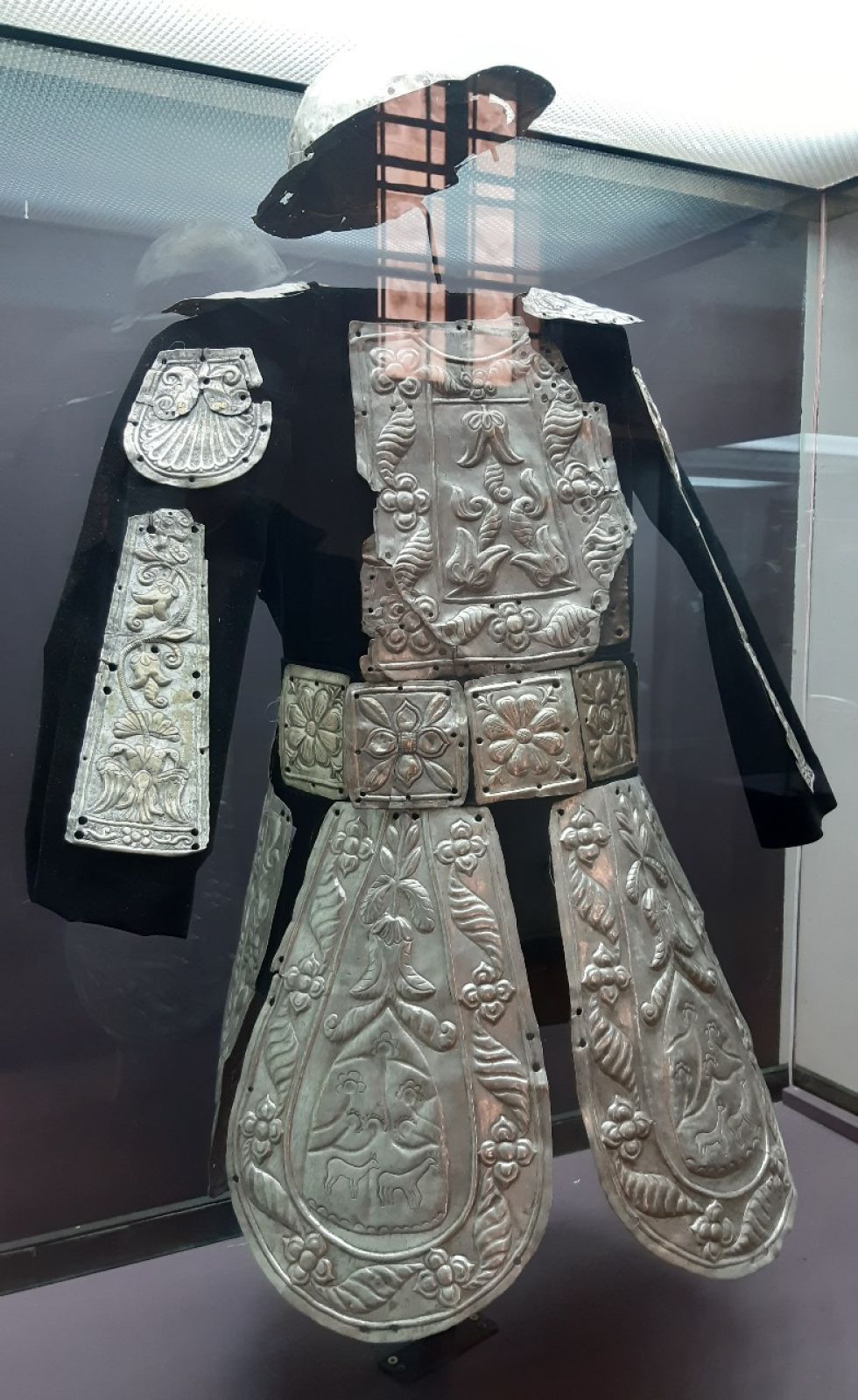

Arzáns refiere que en 1555, apenas diez años después de iniciada la explotación de la plata del Cerro Rico, hubo grandes celebraciones puesto que “se dispuso el que con festivas aclamaciones se jurasen por patrones señalados de esta Imperial Villa” al Santísimo Sacramento del Altar, la Virgen de la Inmaculada Concepción y al Apóstol Santiago. Fue en abril de ese año que se realizó esta triple procesión en la que, contrariamente a lo que se podría suponer, los protagonistas no fueron los españoles, sino los indios que, debido al poder económico que tenían entonces, por ser quienes fundían la plata en las wayrachinas, mostraron más lujo y boato que los españoles. Pero lo que llama la atención, para los fines de este libro, es el ingreso de 40 indios “vestidos todos de plumas de varios colores con ricos llautus en las cabezas, los cuales tocaban diversos instrumentos a su usanza: flautas de gruesas cañas, caracoles marítimos, trompetas de calabazos con cañas largas, y unos cañutillos aunados duplicadamente, que siendo mayor el primero van disminuyéndose hasta el último que es pequeñito, y soplando de un cabo a otro hace la armonía conforme el tamaño de la caña, y llaman a este instrumento ayarichis; tocaban también un género de cajas que labraban de troncos huecos y adelgazados por el cóncavo hasta que respondían a la baqueta con el sonido, aunque también usaban ya de las cajas de España”.

Debido al uso de ropa autóctona, instrumentos musicales y su ejecución, lo que aquí tenemos es un antecedente documentado de las hoy denominadas “entradas folklóricas” y, si es que lo transcrito no es suficiente, veamos el capítulo siguiente en el que se refiere que las fiestas por la proclamación de los patrones continuaron 15 días después, cuando se realizó “un paseo que anduvo por la mayor parte de las calles de esta Villa con el estandarte de su patrón Santiago. Iban por delante muchos indios con varios instrumentos de música y cajas españolas”. En esa descripción encontramos todavía mayores elementos de lo que actualmente se conoce como desfiles folklóricos. Estas otras líneas lo confirman:

“Iban las naciones cada una con sus propios trajes, cuyos principales estaban unos cabalgados en leones, otros en tigres, otros en cocodrilos (llamados en esta Indias caimanes), y otros en varias y horribles fieras formadas unas de metal y otras de madera, y todos en muy vistosas andas, pintadas en ellas sus hazañas. Tras de éstos venían otras cuadrillas de indios vestidos de pluma, de paja y de algodón, tañendo y cantando a su modo y en su idioma”.

TESTIGO Y PROTAGONISTA

Pero si bien Arzáns vivió en el siglo XVIII y escribía recurriendo a testimonios de siglos pasados, existió no solo un testigo directo sino un protagonista de festividades realizadas entre 1600 y 1601 en las ciudades de Potosí y La Plata: el sacerdote jerónimo Diego de Ocaña.

Este religioso llegó a Charcas con el expreso propósito de reunir fondos para su monasterio de la Virgen de Guadalupe ubicado en Cáceres, España, y, para colectar suficientes limosnas, organizó la entronización de esa imagen, primero en Potosí y luego, atendiendo invitación del obispo Alonso Ramírez de Vergara, pasó a La Plata.

La imagen de la Virgen de Guadalupe fue entronizada en la Villa Imperial con suntuosas y sonadas fiestas que él describe en su manuscrito que es conservado en la Universidad de Oviedo.

Refirió que el domingo 11 de septiembre, “después de comer, a las dos de la tarde comenzaron a repicar en la Iglesia mayor y vino la cruz de la matriz a Sto. domingo vinieron todas las demás de todas las parroquias y todas las cofradías así de indios como de españoles con los santos en las andas (…) y así vinieron tantas andas y con tantas danzas porque cada cofradía traía una danza que no cabían en la Iglesia de Sto. domingo”.

Entonces, también hubo fiesta y bailes puesto que “la imagen (de la Virgen de Guadalupe) llegó a la plaza, que la alegraba toda, y, puesta a la puerta de la iglesia mayor, se detuvo allí y fueron llegando las danzas y danzando delante de la imagen entretuvieron a la procesión”.

Todas estas descripciones, con medio siglo de distancia entre sí, relatan lo que para los ojos modernos son las fiestas patronales, con entradas folklóricas incluidas, y merecen ser estudiadas como antecedentes de esas manifestaciones culturales, así sea para descartar una posible relación con las actuales.

Es más, en el manuscrito de Ocaña, y sus consecuentes publicaciones en imprenta, se puede encontrar expresiones teatrales de una diablada, de fojas 199v a 207, en la que se escenificó el triunfo del bien sobre el mal, representado por el diablo que, a lo largo del texto, es llamado “el príncipe Tartáreo”.

Ya en 1961, Julia Elena Fortún estableció el año 1789 como el más remoto para la ejecución de un ritual asociado a “La danza de los diablos” en Oruro. En 1991, Freddy Arancibia Andrade planteó que la danza de la diablada se originó en las poblaciones potosinas de Aullagas y Jankonasa, pero sin dar años precisos de inicio. En 2016 publicó que en 1538 se inició la devoción a San Miguel y en comunicación personal con el autor de esta nota mencionó el periodo 1566-1570 o bien “diez años después de la sublevación de Tomás Katari (1780) como los inicios de un baile de diablos, o diablada, en esas tierras.

La descripción de Ocaña corresponde al año 1600 así que, salvando el detalle de los años sin precisar de Arancibia, sería la referencia más remota a una “diablada” en Bolivia, pero las del viejo continente con mucho más antiguas. La misma Fortún apuntó en 1961 que “la más antigua noticia referente a danzas representativas y a farsas espectaculares data del año 1150 en ocasión de las fiestas nupciales del conde de Barcelona, Ramón Berenger IV con la hija del rey de Aragón Ramiro el monje. En dicho festival, figuran como diversión para los asistentes al banquete el baile de los bastones o paloteo y la representación de una farsa en que un grupo de diablos capitaneados por Lucifer lucha en duelo de palabras y en forma coreográfica contra otro de ángeles dirigidos por el arcángel San Miguel”.

(*) Juan José Toro es fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).