En puertas de recesión mundial, la U analiza efectos del covid-19

“A las empresas, habrá que ver si concederles créditos sin intereses o con intereses blandos”, esboza el estudio

Por ahora, no hay certezas sobre lo que pasará con la economía. No se sabe hasta qué grado golpeará la pandemia del coronavirus al planeta. Tampoco si la economía será capaz de resistir el embate. Lo que está claro, según un reciente análisis de la Universidad San Francisco Xavier, es que la enfermedad no llegó en buen momento. No ayudará y es probable que los efectos en las cuentas del país y de la población no terminen en el corto plazo. Todo parece indicar que la mala racha va para largo.

“El efecto va a ser mucho más largo, efectivamente (…) En primera instancia, estamos viendo un efecto de corto plazo, que tiene que ver con todos estos elementos: hay una baja en los ingresos, en los salarios, está empezando el desempleo, y esto se va a hacer mucho más fuerte en el mediano y largo plazo. Estamos ya con todos los elementos para entrar a un momento de recesión económica, y eso significa mayores problemas no solo para el país, sino para el mundo”, resume el vicerrector y analista económico, Peter Campos.

Un equipo de investigadores de la Carrera de Economía, compuesto por Marco Antonio Prieto, Benjamín Marquiegui, Juan Ruiz y Cristian Calderón, todos expertos en el campo, comenzó a estudiar los efectos que tendrá la pandemia del covid-19 en la economía. Con ello, San Francisco Xavier pretende no solo analizar su comportamiento, sino también hacer próximamente una serie de recomendaciones.

En una primera entrega de tres previstas, este equipo de investigadores hizo una radiografía de la macroeconomía del país y puso especial atención en la demanda agregada, “que es la demanda final total de todos los bienes y servicios en una economía, en un período determinado de tiempo”. Tiene que ver con el consumo, la inversión privada, el gasto gubernamental y la demanda externa neta.

Los números confirman que la pandemia no llegó en el mejor momento.

ASÍ ESTAMOS, ESTO ESTÁ PASANDO

El país viene experimentando un periodo de desaceleración. Y todo parece indicar que el parón por la pandemia del coronavirus empeorará ese problema.

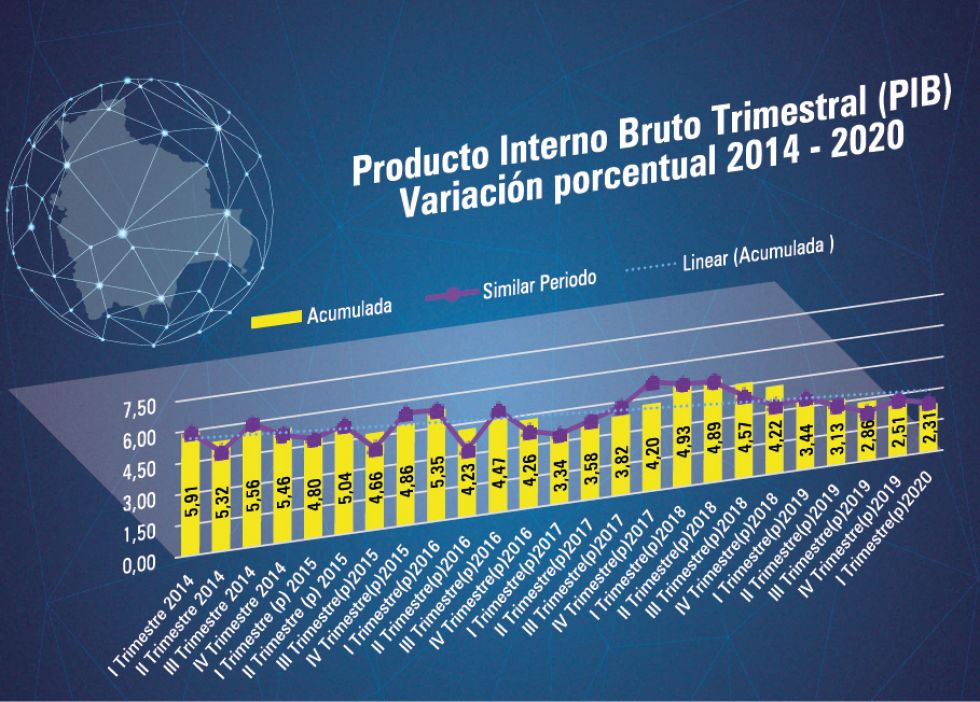

El Producto Interno Bruto (PIB) comenzó a caer en 2014. Pasó de 5,91% a 2,51% en 2019, periodo que incluyó algunos altibajos. En el primer trimestre de este año, el PIB creció un 2,31%, según una estimación del equipo de investigadores de Sucre; es decir, menos que en el último trimestre del año pasado. Y ya se sabe que la pandemia del coronavirus llegó al país en marzo.

“En este primer trimestre, ya se puede visualizar –sin afirmarlo categóricamente– los efectos del covid-19, sobre todo, por su incidencia en las variables de la demanda agregada”, señalan los estudiosos en el informe titulado “Bolivia y el covid-19. Una mirada macroeconómica”.

El país, además, viene arrastrando problemas en algunos indicadores clave. Tiene déficit fiscal (para este año está previsto un -8,3% respecto al PIB), déficit comercial (cerró el año pasado en unos -1.000 millones de dólares) y la subvención a los carburantes sigue subiendo (el año pasado creció un 37,5% hasta los 2.727 millones de bolivianos). Además, su aparato productivo es débil frente a la desaceleración de la economía mundial.

Los efectos en la demanda agregada ya se pueden notar, según los investigadores.

“La gráfica (ver infografía) muestra que la variable consumo de los hogares y el IPSFL (instituciones privadas sin fines de lucro, que sirven a los hogares) es el mayor aporte a la demanda agregada del país. Para este trimestre, esta variable significa un 62,7% de la Demanda Agregada (DA).

Sin embargo, se puede visualizar un decremento, respecto al primer trimestre de 2019, en el orden de un 10%, aproximadamente. Ello se debe a que, si bien se ha incrementado el consumo de los bienes de primera necesidad, ha disminuido drásticamente el consumo de servicios tales como restaurantes, hoteles, diversión y esparcimiento.

Lo mismo ha ocurrido con los bienes destinados a la construcción, los servicios de transporte. No se demandan por el aislamiento. El consumo de bienes duraderos es mínimo (por ejemplo, la adquisición de teléfonos móviles, que ha disminuido en un 50%). La demanda de servicios turísticos de encuentra en su punto más bajo”, resumen los investigadores.

Precisamente, señalan ellos, eso es lo que el Gobierno está intentando hacer: mantener el consumo de la demanda agregada. Sin embargo, es casi seguro que ese dinero (los bonos y otros) serán destinados al consumo de bienes de primera necesidad, lo que no revertirá totalmente los efectos del covid-19 en el consumo privado.

Por otro lado, se observa un decremento en la variable de inversión, que pasó de 18,6% a 11,6%. “Esta disminución, de siete puntos, podría deberse a que los inversionistas están abandonado los países emergentes y en vías de desarrollo”, señalan los autores del estudio, algo que también tiene que ver con “la crisis de confianza” debido a la incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro.

El gasto gubernamental o gasto público, otra de las variables de la demanda agregada, se mantuvo más o menos constante. De hecho pasó de 11,1% a 12,5% en el primer trimestre. Eso, básicamente, debido a que el Gobierno se vio obligado a invertir en el sector de la salud por la emergencia del coronavirus.

Por cierto, esto también tuvo que ver con otra de las variables de la demanda agregada: la demanda externa neta.

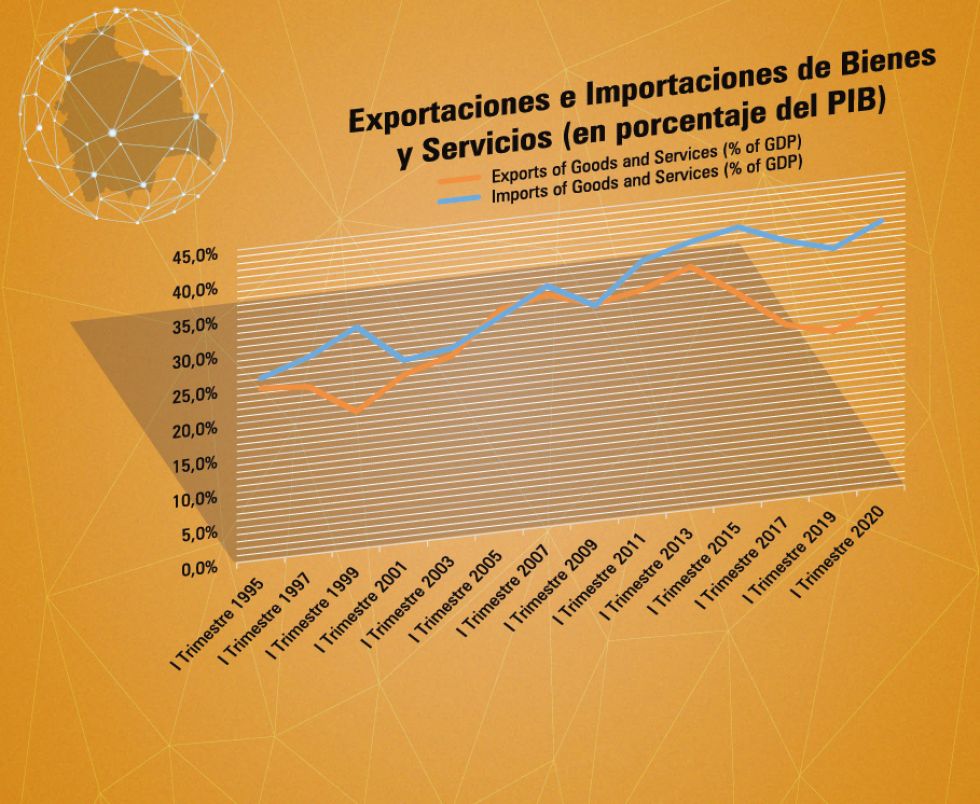

“En cuanto a las exportaciones e importaciones, se observa, a corto plazo, un periodo crítico en las importaciones, con una ‘disfrazada’ cifra, producto del covid-19, puesto que, al finalizar el primer bimestre, las importaciones cayeron en un 19%, lo que significó un superávit de 67 millones de dólares en la balanza comercial.

Asimismo, el volumen de las importaciones bajó un 20% al finalizar el primer trimestre, según las proyecciones sin covid-19.

La variación de las importaciones debería ser positiva. La presencia de superávit (balanza comercial positiva) no significa que se haya trabajado en una mayor producción o la apertura de mercados, sino que es el efecto de la actual crisis. En contrapartida, en las últimas semanas del mes de marzo y comienzos de abril se han importado insumos y equipos médicos. La proyección dice que, a medida que el virus vaya desapareciendo, el déficit comercial volverá a lo proyectado. La situación no ha cambiado”, explican los investigadores de la Universidad.

En cuanto a las exportaciones, registraron una variación positiva en febrero, con relación al mismo periodo del año anterior (9%). Sin embargo, ese “crecimiento es lento”, agregan los estadistas. Al finalizar el primer trimestre “deberían registrar una variación positiva del 15,5%”. El problema, dicen ellos, es la caída de los precios del petróleo, producto también de la pandemia del coronavirus.

“Bolivia ya presentaba cifras negativas en los principales agregados económicos antes de la aparición del covid-19. Las proyecciones, a corto y mediano plazo, de sectores tales como el comercio, la manufactura, los servicios personales, turismo, construcción y otros claramente, (muestran que) se verán afectadas. La presencia de esta crisis obligará, de alguna manera, al diseño e implementación de políticas económicas, encaminadas a la oferta agregada, ya no tanto a la demanda”, concluyen los investigadores.

¿QUÉ PASARÁ?

Por ahora, no hay certeza sobre lo que pasará con la economía en el largo plazo. Por eso mismo la Universidad planea seguir de cerca el desarrollo de la crisis sanitaria mundial para determinar sus efectos en la economía nacional. Luego, planea elaborar un diagnóstico y dar algunas recomendaciones.

“No se puede realizar un análisis más robusto de la economía boliviana, si no se analiza detalladamente la oferta agregada, determinado por la producción potencial y las brechas de producción. Este análisis ayudaría a evaluar si la economía se está desarrollando por encima o por debajo de la producción potencial. De esta manera (se podrá) evaluar cómo la brecha de producción es afectada por la inflación, la política monetaria, el análisis del sector externo y el tipo de cambio”, explican los investigadores.

“Se ha querido hacer un primer análisis que tenga que ver, en primera instancia, con estas variables macroeconómicas porque se está trabajando para ver después el efecto en la oferta agregada y el efecto que se van a tener de las políticas y estrategias que se han planteado a nivel del Gobierno”, señala, por su lado, Campos.

“A las empresas, habrá que ver si concederles créditos sin intereses o con intereses blandos, con tiempos de espera para pago de capitales. En fin…”, se adelanta sobre lo que puede venir más adelante para evitar una debacle mayor de la economía.

PUNTO DE VISTA

Peter Campos (*)

Vicerrector de la USFX y analista económico

La pandemia del coronavirus llegó en un momento en el que la economía mundial ya presentaba un desempeño débil desde hace varios años, con tan solo una tasa de crecimiento del 2,5% en el PIB en 2019, la peor desde hace diez años. Dentro de esa realidad, el comportamiento de la economía de nuestro país es similar. Si revisamos los datos trimestrales, desde el año 2014, se observa una desaceleración, apreciándose una caída más fuerte durante el primer trimestre de 2020.

La pandemia ha ocasionado una mayor presión negativa sobre la economía mundial y, por supuesto, está generando un fuerte impacto en la economía boliviana. Estamos viviendo una desaceleración reflejada en un menor consumo, una menor inversión y, lamentablemente, se empieza a generar un mayor desempleo. Si bien el gasto público aumentó levemente por las políticas implementadas y debido a los gastos, especialmente, en salud, esta no es suficiente como para mantener la Demanda Agregada. La Balanza Comercial, durante los primeros meses mostró un superávit. Sin embargo, a medida que la situación se “normalice”, con el control del virus a nivel mundial, se volverá a una situación de déficit.

Estamos ante un escenario realmente preocupante, con una disminución de la actividad económica, la caída de las materias primas, una gran parte de la producción y el comercio, paralizadas, siendo el turismo el sector más golpeado, con hoteles, restaurantes y lugares de diversión y esparcimiento, sin ningún movimiento, al igual que el transporte y la construcción, lo que afecta, sobre todo, a los trabajadores “por cuenta propia”, a los hogares y las Mipymes, pero también a empresas grandes e importantes, como la fábrica de cemento Fancesa.

La caída del PIB, a nivel mundial es inminente, y, en nuestra región, las estimaciones de la Cepal indican que la economía en América Latina y el Caribe caerá al menos un 1,8%. Sin embargo, no descarta que la crisis podría llevar a contracciones mucho más graves, de hasta 4% o más, llevándonos, inevitablemente, hacia una “recesión económica”, pues el mayor desempleo y la baja de salarios e ingresos reducirán la demanda agregada de bienes y servicios, causando, además, un aumento de la pobreza y la pobreza extrema.

* Prólogo del estudio “Bolivia y el covid-19. Una mirada macroeconómica”