Industrias en el sur de Bolivia

Vinos y singanis, sombreros, pan, cemento, tabaco, cerveza, chocolates, embutidos, alcohol…

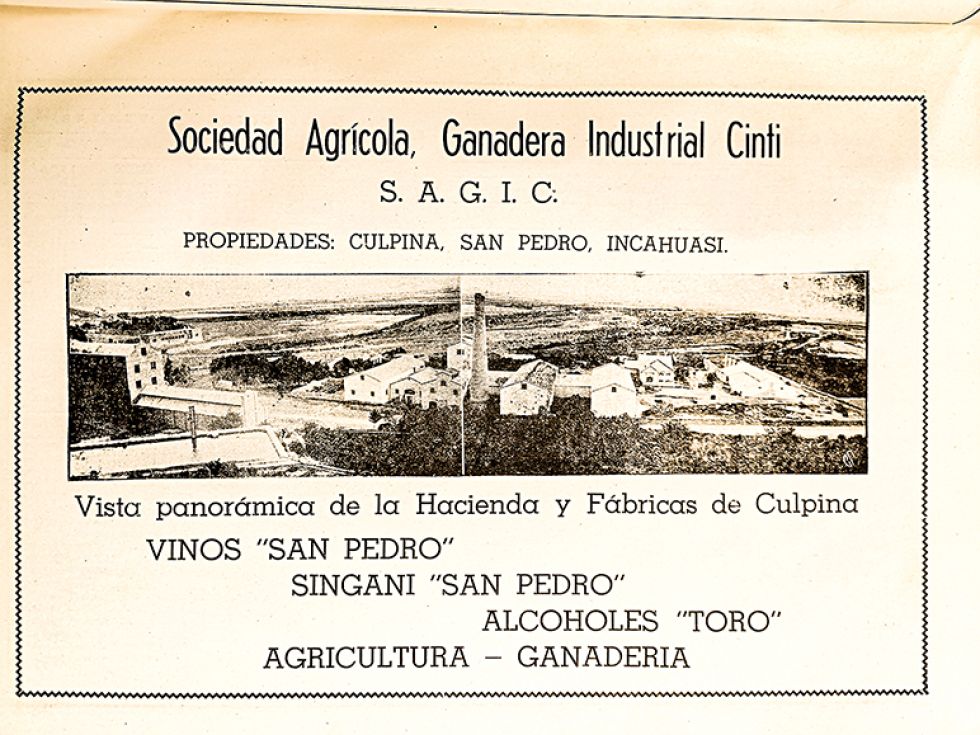

En el sur, en esos rincones muchas veces olvidados del territorio nacional también existieron industrias, muchas con una larga tradición. La Sociedad Agrícola, Ganadera e Industrial (Sagic) de los Cintis está entre las empresas pioneras. Fue una propuesta surgida en 1925 y consolidada desde 1927 como una de las primeras empresas agroindustriales del país. Tenía planes mucho más complejos de los que habían iniciado algunos agroindustriales en La Paz, como los Ibarguen con el tabaco en Inquisivi, o los propietarios de haciendas cocaleras y cafetaleras en Los Yungas.

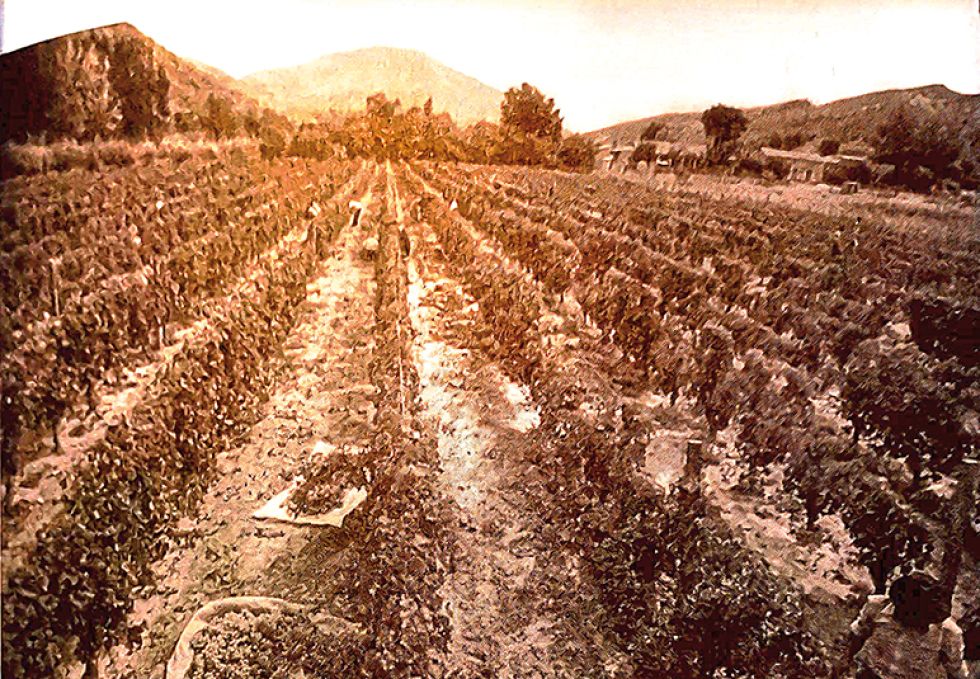

Sagic se asentaba en un amplísimo espacio formado por tres haciendas centrales. Culpina pertenecía a Elena Linares Romero de Ortiz y estaba dedicada al engorde de ganado vacuno proveniente de Argentina para su reventa en los centros mineros del sur; al cultivo de forrajes con el mismo destino y a la molienda de cereales en pequeña escala.

Incahuasi era propiedad de otra hermana, Alcira Linares Romero viuda de Romero, que dedicaba sus tierras al cultivo de cereales y tubérculos para enviar a las pulperías de las minas en del sur de Potosí.

San Pedro Mártir, en el valle de Cinti, la menos extensa, fue heredada por Lucrecia Linares Romero de Calvo, dedicada al cultivo de la vid y a la producción artesanal de vino y aguardiente.

La cuarta y más sureña de las haciendas era Caraparí, que pertenecía a José María Linares Romero, quien prefirió realizar sus propias inversiones en agroindustria; después de la Reforma Agraria vendió la maquinaria de su pionero ingenio azucarero a Ramón Darío Gutiérrez. Los cañaverales traídos desde Cuba, los naranjos y durazneros fueron poco a poco tragados por la maleza. La zona no recuperó sus aspiraciones agroindustriales.

Sagic reunió entre sus accionistas a dos vertientes importantes en la historia de la industria boliviana. Por una parte, la familia propietaria tradicional, dueña de tierras y de inmuebles, con educación y experiencia en negocios, emparentada con expresidentes de la República, pero sin capital, tal como eran los Ortiz Linares de Sucre.

Por otra parte estaba el empresario minero, el que tenía excedentes para invertir en otras fuentes de riqueza como la producción agrícola o la industria. Ese minero era Simón I. Patiño, quien tempranamente se interesó por otras dos actividades fuera de la minería: la producción de alcoholes y las fincas modernas, tales como Pairumani u Oploca.

Jorge Ortiz Linares le ofreció a Patiño la idea que había imaginado para dar dinamismo a una Chuquisaca que languidecía después de la Guerra Federal. Patiño, entonces dueño del Banco Mercantil, apoyó la iniciativa consciente del costo que significaba preparar los terrenos, asegurar la materia prima, construir edificaciones adecuadas, importar maquinaria, mejorar las vías de comunicación hacia las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija. La apuesta era inmensa.

Patiño pedía mensualmente informes que le llegaban a París o, posteriormente, a Buenos Aires, hasta su muerte en 1947. La empresa concentró su producción en Culpina, donde aún quedan los galpones abandonados y los antiguos viñedos desaparecidos. El Alcohol Toro se convirtió en el preferido en las minas y en las ciudades del occidente. Además, Patiño ayudó a la importación de cerdos y de ganado de alta calidad para la producción de los mejores jamones y de carne. En un momento tuvieron árboles frutales de membrillo, duraznos, manzanas.

Los conflictos sociales entre la empresa, la patronal y otros hacendados, con los campesinos (originarios o recién llegados) o con los peones estacionarios, comenzaron desde el gobierno de Gualberto Villarroel. El punto más intenso fue cuando un grupo secuestró y mató al hacendado de la hacienda Caraparí, el belga Fernando Mercy, acusado de abusos. Otro asunto de permanente tensión eran las fiestas patronales y festejos diversos que provocaban la ausencia de los trabajadores asalariados en el inicio de la semana laboral. La gerencia llegó a clausurar la capilla para evitar que los curas celebren misas y que las consiguientes procesiones se desborden en la embriaguez de los feligreses.

La tensión aumentó con la llegada de Víctor Paz Estenssoro al poder. Como Sagic estaba ligada a Patiño, fueron sindicalistas mineros los que alentaron las tomas de las tierras, a veces en contra de los lugareños que habían ya comprado terrenos. Julio Ortiz Linares había intentado llevar la fábrica a Santa Cruz antes de 1952 sin éxito y contempló cómo todo lo construido en 25 años se desmoronaba.

La empresa intentó defender sus derechos en varios espacios legales con sus antiguos títulos de propiedad y con la evidencia de la producción industrial en las fincas, pero era imposible continuar con la producción. Elena, hermana de Jorge, Julio y José, quien también trabajó en Sagic, resistió hasta mediados de los sesenta. Poco antes de morir, Jorge recibió la triste noticia: su sueño había terminado herrumbrado y despedazado.

Sin embargo, en 1973 volvió al país uno de los últimos miembros del quinto tronco de la histórica propiedad de Josefa de Linares y de su hija Lucrecia Linares de Calvo, quien había heredado la finca de San Pedro Mártir. Por ser la más pequeña, había sido la menos afectada por la Reforma Agraria. Carlos Calvo Galindo, quien había vivido muchos años en Europa, retornó como gerente de un banco estadounidense, pero optó por renunciar y quedarse en Bolivia.

Con el dinero ahorrado, compró acciones en el Banco Mercantil y comenzó su carrera empresarial en el país. Esas mismas acciones le sirvieron como capital para comprar posteriormente las acciones de la familia Ortiz Linares y de la Fundación Patiño y convertirse en el principal dueño de Sagic S.A. Muchas familias sucrenses mantenían sus paquetes accionarios en la empresa, aún en la etapa de paralización, y confiaron en el nuevo impulso de Calvo.

Calvo introdujo conceptos modernos para relanzar una empresa tradicional y de prestigio, aprovechando justamente una marca, pero dándole un impulso competitivo. Sagic trabajó junto con empresas especializadas en publicidad, en mercadeo, creó nuevas jefaturas y departamentos. San Pedro se consolidó como el singani preferido para acompañar los brebajes más populares como el cóctel de tumbo, el té con té, el chuflay. Organizaba campeonatos de cacho, un juego de dados muy practicado en Bolivia, o carreras de meseros llevando copas con singani, concursos, convenios.

En la década de los ochenta y parte de los noventa, la empresa y su producto principal, el singani San Pedro (etiquetas de oro y de plata), conocieron tanto el auge, con ventas millonarias, como una profunda crisis… hasta cerrar casi por completo. Desde fines de los ochenta era cada vez más difícil conseguir créditos para comprar la cosecha de uva en febrero y marzo. Además, personal relacionado con la empresa salió a crear sus propios emprendimientos, sobre todo en Tarija, donde las cosechas de uva rendían más y la industria del vino iniciaba una etapa nueva.

La compra de la Destilería Boliviana, después del asesinato de Jorge Lonsdale, en 2 millones de dólares y la idea de ampliar la oferta de bebidas alcohólicas con ron y whisky, no fueron una buena decisión. El sobreendeudamiento terminaría con todo el esfuerzo de 30 años.

Al alto costo financiero se sumaba el contrabando creciente de bebidas alcohólicas y la falsificación del singani San Pedro. También fallaron otras iniciativas por problemas climáticos, como las plantaciones de uva en Mairana, valle mesotérmico de Santa Cruz. Recién en el siglo XXI, Javier Calvo Kirigin y Lorgio Rivera apostarían una vez más por la industria del singani San Pedro en su lugar de origen.

Pero, la importancia de Sagic y de estos emprendedores va más allá: el singani es uno de los pocos productos bolivianos que tiene una denominación de origen en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). La denominación de origen protege a los productos elaborados en una región determinada; en el caso del singani, se trata de una defensa para los industriales bolivianos que apuestan por este rubro.

El caso de Fancesa

Otra empresa representativa de Chuquisaca es la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Nació después del sismo de 1948, que causó serios daños en Sucre. El presidente Enrique Herzog creó un Comité de Emergencia para reunir fondos con cargo a la venta de divisas. Este Comité propuso crear una fábrica de cemento aprovechando los estudios de yacimientos calcáreos en las afueras de la ciudad. La factoría crearía empleos, ganancias y también ayudaría a reparar los edificios dañados y a dinamizar la construcción.

El Comité contó con el apoyo de los geólogos alemanes Dickerhoff y Jean Cabuoat, quienes confirmaron la importancia de Cal Orck’o a 6 kilómetros de Sucre. Se lanzó un concurso y ganó la propuesta de la empresa alemana MIAG de Braunschweig. En 1955 fue transferida a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF).

En 1959, durante el gobierno de Hernán Siles se autorizó la creación de una sociedad anónima con la participación de la Universidad San Francisco Xavier y el Gobierno Municipal de Sucre. Encabezaba el directorio el presidente de la CBF, el ingeniero Adolfo Linares. En 1986, ante la desaparición de la CBF, el derecho propietario pasó a la Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (Cordech).

Diez años después también desapareció Cordech y la Prefectura de Chuquisaca se erigió como propietaria del respectivo paquete accionario. A partir de septiembre de 1999, la Prefectura transfirió su derecho propietario a Soboce, la empresa privada de cemento que luego vendió su parte a los peruanos del Grupo Gloria.

Actualmente la sociedad está constituida por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con el 33,34% de las acciones; el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con el 33,33%, y por la Universidad San Francisco Xavier con el restante 33,33%.

Más familias…

A mediados del siglo pasado, dos chuquisaqueños de la tradicional familia Urioste llegaron a presidir la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Armando de Urioste y Enrique Urioste Calvo. Clotilde Urioste de Villa era esposa de Julio Villa, dueño de industrias de tabaco y de panaderías. Los Calvo eran parte de la genealogía de dueños de tierras, de industrias, de bancos. Era casado con Corina Fernández de Córdova Berdecio, orureña, igualmente descendiente de importantes estirpes republicanas.

Enrique Urioste (Sucre, 1919) era contador y trabajó en el Banco Nacional y en la fábrica de sombreros Charcas Glorieta. Era parte de una nueva generación marcada por la Revolución de 1952, que de alguna forma rompía con las ideas políticas de sus padres. En 1963 se trasladó con su familia a La Paz, donde trabajó como gerente general en la fábrica textil Forno hasta 1968. Posteriormente fue gerente general de la Fábrica Said hasta 1975.

Entre 1967 y 1973, Urioste Calvo fue presidente de la CNI, aunque él no era un industrial sino un empleado en las empresas. Trabajó junto a Hugo Castellanos, gerente general de la CNI. También era directivo en la Unión de Empresarios Católicos de América Latina. Posteriormente, como otros profesionales se trasladó a Santa Cruz, donde murió en 1999.

La importancia de esas fábricas textiles se refleja en las visitas que recibió Urioste durante sus años en La Paz: el presidente Víctor Paz Estenssoro en 1963, el presidente René Barrientos en 1965, el presidente Luis Adolfo Siles en 1969, el presidente Alfredo Ovando en 1970, el presidente Juan José Torres en 1971, el presidente Hugo Banzer en 1973. Las imágenes de esas visitas reflejan la importancia que daban los sucesivos mandatarios a las grandes industrias y a la CNI.

La Fábrica de Fiambres y Embutidos Cobolde es otra de las industrias emblemáticas de Sucre, fundada en 1970 en la provincia Luis Calvo, en Monteagudo. La zona se ha convertido en una de las mayores proveedoras de cerdos para el consumo nacional. La pionera Stege continúa comprando materia prima en esa provincia.

También resalta la Sociedad Industrial del Sur, que producía la cerveza sureña especial Pilsener. Sus principales propietarios eran las familias Álvarez y Linares; Gastón Solares Ávila fue su gerente general durante 22 años.

Más tarde, con los ahorros de dos décadas, Solares decidió invertir en una fábrica de chocolates, siguiendo la tradición sucrense. Los años noventa se presentaban auspiciosos. El país había superado la dramática etapa de la hiperinflación y de la implementación del D. S. 21060; el mercado prometía aceptar nuevos productos.

Con siete personas, tres experimentadas en la fabricación de chocolates, su hija y él mismo, comenzó la aventura de Para Ti. Años más tarde, la CNI la reconocía como una empresa con mérito industrial. En 30 años logró crear 180 empleos estables directos, cantidad de empleos indirectos y producir 18.000 kilos de diferentes productos con base en chocolate boliviano. Tiene cinco tiendas y sucursales en todo el país, participa en ferias nacionales e internacionales. Es parte del original Museo del Chocolate, con sede en la capital boliviana.

Sin producir una mata de cacao, Sucre es reconocida como la “ciudad del chocolate”. El cacao de Baures en el Beni y de Alto Beni en La Paz son considerados entre los de mayor calidad. Los indígenas de Baures fueron capacitados por Para Ti para mejorar su producción y, sobre todo, para el transporte desde las chalanas, cruzando los ríos bravíos hasta la subida al valle, donde se convertirá en trufa, sambito o gragea.

La tradición del chocolate en Charcas es de larga data, tal como resalta Schurz en su informe sobre la economía boliviana publicado en 1921. Candelaria Argandoña de Rodríguez y su hijo Luis figuran como los pioneros del chocolate industrial con las máquinas que importaron de Europa en 1893. Los Rodríguez vendían barras de chocolate de diferentes sabores que llevaban los arrieros hasta las minas del sur, cerca de Tupiza (de donde provenía parte de la familia). Simón Patiño los contactó para que los chocolates lleguen a sus minas en el norte de Potosí y Oruro.

También producían alcohol, cigarrillos, conservas y hielo. La tienda en la calle Bustillos en Sucre empezó una tradición de venta del delicado producto en la capital boliviana, que sigue hasta este siglo.

José Urioste adquirió en 1925 esa misma fábrica, a la que bautizó como La Veloz. Los productos de La Veloz fueron expuestos en la feria industrial que la CNI organizó en La Paz en 1948. La hija de los Urioste intentó seguir con la fábrica en la sede del Gobierno, con poco éxito.

En esos años solo funcionaba otra factoría más, la de Rodolfo Martinic, quien en 1934 llegó a Bolivia desde Chile. Puso una pequeña factoría con 15 obreras y cuatro obreros. Primero fue artesanal hasta la importación de maquinaria europea en 1938, para lo cual preparó un edificio especial.

Dos de los administradores de La Veloz eran José y Jorge Taboada. Ellos compraron posteriormente maquinaria en Argentina y pusieron su propia fábrica de bombones en los años cuarenta. En 1957, las máquinas, el edificio y la tienda de Martinic terminaron en manos de la familia Taboada. Con el tiempo, la Fábrica de Chocolates Taboada se convirtió en una tradición sucrense. El emprendimiento familiar fue creciendo con nuevas maquinarias, más obreros, nuevos productos, hasta consolidarse en casi setenta décadas de trabajo ininterrumpido.

Una relación

Sagic S.A., Fancesa y las fábricas de chocolate y de sombreros han estado relacionadas con la Cámara Departamental de Industrias en diferentes etapas. La Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo) tiene sus orígenes en la Cámara de Comercio (1893) y en la Cámara Industrial (1931) de Chuquisaca.

Cainco-Chuquisaca es una institución con 126 años de historia, creada con el objetivo de proteger y defender los derechos e intereses de los sectores industriales y comerciales del departamento.

Desde sus inicios, la Cámara actuó como entidad mediadora en conflictos de materia empresarial y desde su seno se alentaron servicios fundamentales para las empresas, tales como luz eléctrica o las primeras líneas telefónicas. Después de la Guerra del Chaco, la Cámara participó en la Junta de Control de Giros que fijaba la equivalencia de la libra esterlina con relación al precio de la plata en Londres. Pronto fue parte de la Cámara Nacional de Industrias.

En 1937, en virtud de un decreto ley, la Cámara se constituyó en la entidad encargada del mantener el Registro Oficial de Comercio en Sucre hasta la estatización del registro de comercio en Bolivia. En 1958 compró un inmueble propio en el centro de la ciudad y en 1960 promovió la conformación del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca).

En 1962 editó la primera “Guía comercial de Chuquisaca”, con el registro de una gran mayoría de empresarios del comercio y la industria y se organizó un Servicio de Información Confidencial, que fue el inicio del actual Buró de Información Crediticia Enserbic S.A., del que forma parte la Cámara en calidad de accionista. Para fortalecer al sector privado del departamento, en 1970 la Cámara propició la creación de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca.

La Cámara Departamental de Industria y Comercio consolidó la apertura del primer servicio de exportaciones en la región (Senavex), impulsó el desarrollo del Área de Asentamiento Industrial y participó en la creación del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad Ibnorca. Luego, como en otras ciudades, la Cámara se abrió a los sectores de Servicios y Turismo, actividades económicas muy importantes en Sucre.

Así, la Cámara se consolidó como referente para los emprendedores y para las otras asociaciones empresariales, aglutinando en el nuevo siglo a las asociaciones específicas, de turismo, procesadores de cacao, concesionarios de automóviles, industriales en alimentos, bodegueros de los Cintis, textileros.

La industria del sur del país recrea una relación atávica entre el occidente y el oriente de Bolivia a través del recorrido de los ríos Pilcomayo, Chico, Grande, desde las montañas hasta el Chaco y hacia las llanuras. Es el espacio donde antes de la llegada de los españoles se vinculaban qhara qharas, chiriguanos, charcas, chicheños, tomatas y weenhayeks.

* Este texto forma parte del libro “Noventa años de la Cámara Nacional de Industrias”, de los historiadores José Alejandro Peres Cajías y Lupe Cajías, que se presentará este martes 18 de octubre en La Paz.