Bolivia inició el siglo XXI con una decidida apuesta por la explotación de gas natural. Ya antes había basado su economía en la explotación de minerales como el oro, la plata y luego el estaño, aunque también en una época el petróleo. Algunas de estas experiencias estuvieron impulsadas por el sector privado y otras por el Estado, en lo que fue un vaivén entre nacionalizaciones y privatizaciones de los sectores de minería e hidrocarburos que, se suponía, debieron haber dejado lecciones aprendidas sobre qué hacer y qué no hacer tanto a los actores políticos como sociales.

En 1996 había concretado la firma del Contrato de Compra – Venta de Gas Natural con Brasil, a cargo de las empresas petroleras estatales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Brasil, una de las pocas políticas de Estado que tuvo nuestro país ya que fue continuada por los diferentes gobiernos. La concreción de este contrato resultó crucial para atraer inversión en exploración hidrocarburífera: garantizaba acceso a un mercado creciente como el brasileño por 20 años y fue fundamental para comprender no solo la apuesta boliviana por el gas, sino el desarrollo del sector hidrocarburífero en lo que va del siglo XXI.

En el periodo 2000 – 2003, los gobiernos de turno procuraron ampliar los mercados para el gas natural y concretar un proyecto de exportación a Estados Unidos y México a través de un puerto ubicado en las costas de Chile, denominado Pacific LNG, el cual era además estratégico dada la condición de mediterraneidad del país. Lamentablemente, la importancia del mismo no pudo ser bien explicada ni adecuadamente comprendida por los actores políticos y sociales de entonces, quienes rápidamente mezclaron la política energética con la geopolítica, reviviendo la herida nacional por la pérdida de la Guerra del Pacífico, promoviendo el rechazo de la población e impulsando una peligrosa convulsión social.

En ese momento también existía un reclamo por el bajo aporte fiscal que el sector hidrocarburos realizaba al erario nacional y cuya explotación era realizada por actores privados, en el marco de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 1996, a pesar de que esta norma atrajo importantes inversiones de empresas privadas en la exploración de hidrocarburos que permitieron el descubrimiento y desarrollo de los tres principales campos donde se explotaría gas en Bolivia a partir de 2000 y desde donde todavía viene la mayor parte de la producción: San Alberto, San Antonio (Sábalo) y Caipipendi (Margarita y Huacaya).

Así, el rechazo al proyecto Pacific LNG, junto al reclamo por una mayor participación del Estado en los crecientes ingresos por la explotación de hidrocarburos, fueron los argumentos para la llamada “Guerra del Gas” de 2003 que, mediante una convulsión social, motivó un prolongado periodo de tres años de inestabilidad política y social.

En 2004 se hizo la consulta nacional denominada “Referéndum Sobre Política Energética”, que planteaba cinco preguntas relativas a: i) Derogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, ii) Recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, iii) Refundar la empresa petrolera nacional YPFB, iv) Utilizar el gas natural como recurso estratégico para la obtención de una salida soberana al Océano Pacífico y v) Privilegiar el mercado interno para el gas natural, industrialización y el 50 % de los ingresos por la explotación de hidrocarburos a favor del Estado. En las cinco preguntas ganó el “Sí”; marcaron las bases para una nueva política hidrocarburífera nacional plasmada en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, que sigue vigente.

Luego vendría el D.S. 28701, llamado de nacionalización, que impuso una renegociación de contratos con las petroleras que operaban en el país, pero que, en esencia, profundizó la política delineada con la Ley de Hidrocarburos y que se la puede caracterizar en tres características: rentismo, estatismo y gas natural. Finalmente, la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en febrero de 2009, vendría a sellar este enfoque.

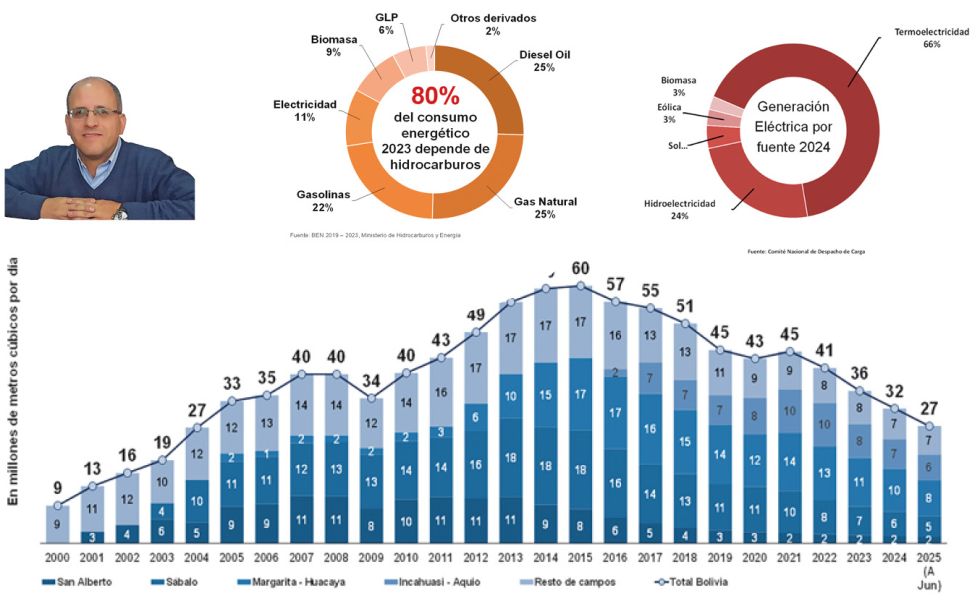

Transcurridos 25 años desde que el país inició la apuesta por el gas, se observa que la política energética fue limitada a la política hidrocarburífera y esta centrada en el gas natural, pero no solo como recurso energético sino como generador de renta estatal. Como se aprecia en el gráfico 1, el 80 % del consumo energético nacional el año 2023 estuvo basado en hidrocarburos, principalmente diésel, gas natural y gasolinas; la electricidad, por su parte, representó solo el 11 % del total nacional.

Adicionalmente, es importante puntualizar que el 66 % de la generación eléctrica en el país proviene de termoeléctricas que funcionan principalmente con gas natural, aunque en horas pico la dependencia puede alcanzar el 70 %, lo que supone un riesgo para la matriz eléctrica nacional en el mediano y largo plazo y es, a su vez, resultado de esta apuesta. Desde 2005 se emprendieron políticas de gas vehicular, gas domiciliario y gas para la industria, sector que es el principal consumidor final de este energético.

El descuido en la narrativa discursiva de los actores políticos y sociales de inicios del presente siglo fue no considerar que el gas es un recurso natural no renovable y que, además, el país lo exporta a precios que dependen del precio internacional del petróleo, sobre el cual Bolivia no tiene ningún tipo de incidencia. Si bien ya había ocurrido con la explotación de estaño, plata o del propio petróleo en el pasado, el país parece no aprender la lección: se generó una dependencia energética a este recurso y una dependencia económica y fiscal; de hecho, en el periodo 2004 – 2014 fue el principal producto de exportación y generador de divisas y entre 2005 y 2023 los ingresos fiscales por concepto de regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), participaciones del Tesoro General de la Nación y de YPFB, así como por el pago de impuestos representaron, en promedio, el 35 % de los ingresos fiscales del país. En años como 2013, este valor superó el 50 %.

En dicho periodo, el país en su conjunto recibió más de 45.000 millones de dólares por una renta hidrocarburífera que benefició al Gobierno central, gobiernos departamentales, municipios, universidades públicas, Fondo Indígena y Renta Dignidad.

Como se aprecia en el gráfico 3, existen claramente dos periodos en la explotación de gas natural: el primero, comprendido entre 2000 y 2015, con un incremento de 589 % en la producción de este energético debido a una explotación acelerada de las reservas que fueron descubiertas a finales de los años 90; y, un segundo entre 2016 y 2025 con una caída de 54 % como resultado de la falta de exploración que a su vez es consecuencia de una política hidrocarburífera equivocada sumada a una deficiente y politizada gestión sectorial.

Sin duda, la caída en la producción de gas significó menor exportación de este energético, lo que resultó en una importante contracción de los ingresos de divisas para el país, la pérdida del mercado argentino y la posibilidad de que ocurra lo mismo con el brasileño en dos años. Además, la eventualidad de que el país deba enfrentarse al riesgo de tener que importar una parte del gas natural que se consume en el mercado interno desde 2028.

Asimismo, la producción de hidrocarburos líquidos ha caído en un 62 % entre 2016 y 2025, lo que ha significado una creciente importación de diésel y gasolina que, además, se comercializan a un precio subvencionado en el mercado interno, lo cual resulta insostenible.

Bolivia se enfrenta al enorme desafío de diseñar una nueva política energética que señale una hoja de ruta apuntando a una doble transición, energética y fiscal, para los próximos 30 años, con nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad que permitan atraer inversión privada a ambos sectores, institucionalizar las empresas estatales de hidrocarburos y electricidad, y equilibrar de mejor manera las matrices energética y eléctrica con la incorporación de fuentes de energía renovable y un cambio en el consumo energético nacional mediante la refocalización o eliminación de los subsidios existentes al diésel, gasolina, gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP), que han terminado siendo un incentivo al consumo de estos hidrocarburos y de manera ineficiente.

* Es analista en Energía e Hidrocarburos de Fundación Jubileo.