Oscar Díaz Arnau

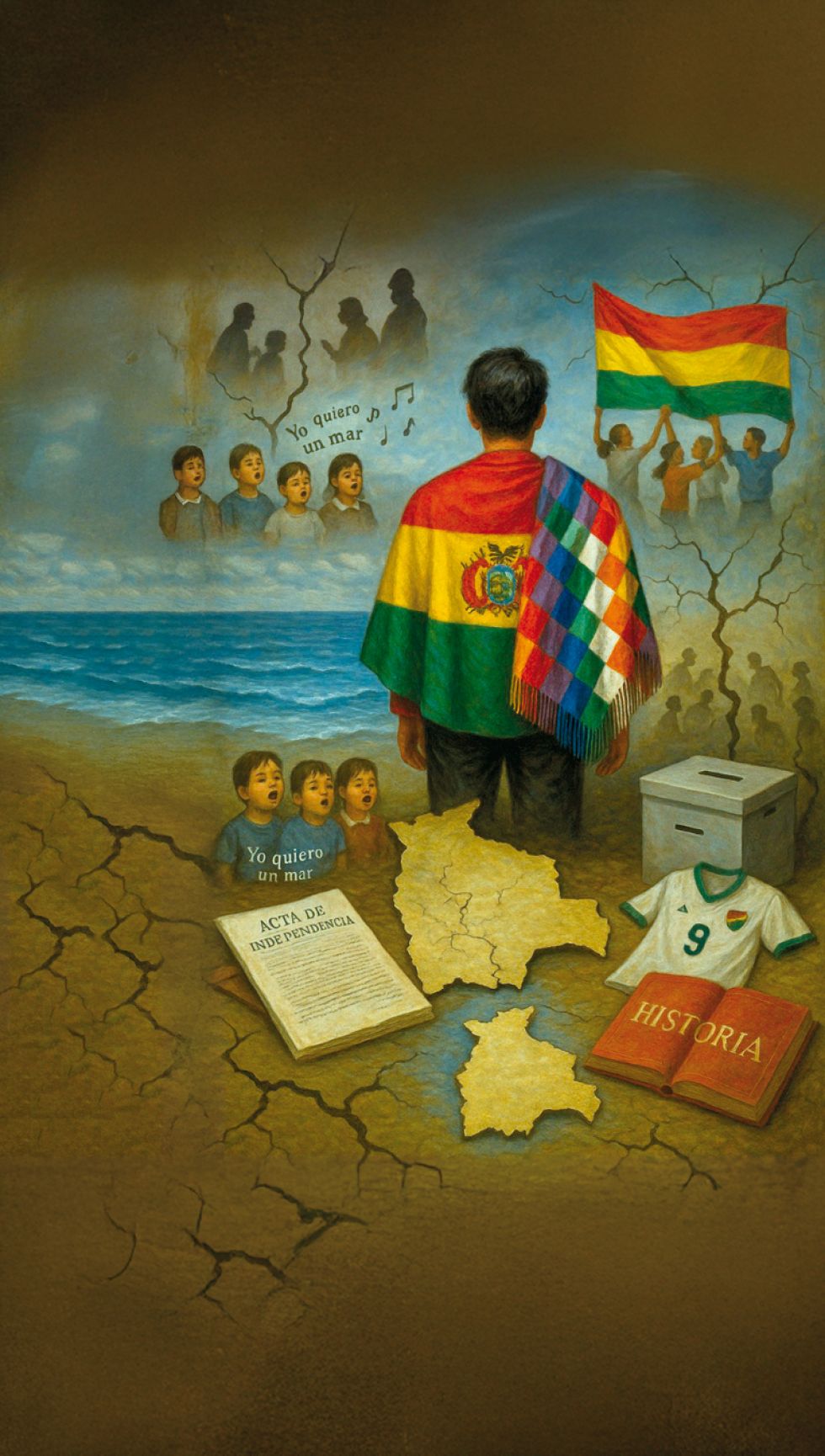

¿Qué es lo que nos hace ser bolivianos? ¿A partir de qué narrativas se ha ido construyendo lo que hoy conocemos como “bolivianidad”? ¿Qué noción de país tenemos?, ¿cuál es la historia que (nos) contamos?, ¿cuánto incide en la construcción de la identidad nacional —y en nuestra autoestima— la historia que (nos) contamos en torno a la pérdida del mar? Y, sobre esos fundamentos, ¿qué proyecto país o visión de país estamos tratando de elaborar?

Bolivia cumple doscientos años y la doctora en Comunicación, investigadora y profesora en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz, invita a reflexionar sobre estas preguntas empezando con la idea de proyecto país desarrollada por Jesús Martín-Barbero en relación a Colombia —donde él vivió desde 1963 hasta su muerte, en 2021— pero, en general, pensando a América Latina.

Igualmente, para analizar esta temática, apelamos a otras miradas, de autores tanto nacionales como extranjeros. Peres-Cajías tiene investigaciones sobre la construcción de la bolivianidad con base en las narrativas históricas, que inciden en los procesos sociales contemporáneos.

El ser y las narrativas

En la línea del filósofo y comunicólogo español, la académica paceña considera que, después de las distintas independencias, queda todavía pendiente la cuestión del proyecto país. Por lo menos en países como Bolivia y Colombia. Entonces, en esta conmemoración bicentenaria, ¿cómo se puede proyectar el país? Peres-Cajías lo piensa y recuerda artículos suyos que vinculan la construcción del ser nacional con la construcción de una narrativa. “¿Cuál es la historia que nos contamos?”, interpela.

En este punto, resulta conveniente abordar lo nacional y, al respecto, Benedict Anderson, “con un espíritu antropológico”, define ‘nación’ así: “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana”. A lo cual, la Doctora boliviana en Estudios Mediáticos y de la Comunicación de la Vrije Universiteit Brussel (VUB-Bélgica) complementa: “hay una representación simbólica muy fuerte a la hora de hablar del concepto de nación. Y esto lo puedes ver en algo tan cotidiano como el fútbol; o sea, tú te pones una camiseta de un color e inmediatamente estás diciendo: ‘yo soy parte de este equipo, de esta selección, en el caso nacional, y no soy de la otra’”.

¿Por qué Anderson refiere a una ‘comunidad’? Según Peres-Cajías, “porque lo que hace a una nación ser reconocida como tal es que el conjunto de las personas, o la mayoría de ellas sienta ese, valga la redundancia, sentido de pertenencia: ‘Yo soy boliviano, yo me siento identificado con mi país, yo pertenezco a este país…’”.

Son ‘comunidades imaginadas’ —siguiendo su postulado— porque el sentido de pertenencia es un proceso social, político y también, fundamentalmente, cultural, simbólico. “Desde tu carnet de identidad, que te dice que eres boliviano, o tu pasaporte, hasta que te pongas una camiseta, o hasta tus cantos a Bolivia, el himno, etc. Entonces, es importante considerar que a la hora de construir la identidad nacional es esto, el proyecto país, que la nación se sostiene en una serie de narraciones, y que dentro de estas hay elementos simbólicos que son los que agrupan a la gente y les dan ese sentido de pertenencia” y también establecen un “sentido de diferenciación”.

Al momento de intentar una respuesta a la pregunta de “qué es ser boliviano” hay que “pensar en las narrativas que se han ido desarrollando y posicionando para construir eso que se denomina la bolivianidad”, agrega Peres-Cajías antes de reconocer que, en principio, existe una “delimitación geográfica”. Sin embargo, en la construcción del concepto ‘nación’ se debe considerar el proceso discursivo, narrativo, es decir comunicacional. En suma, “el proyecto país y la configuración del ser boliviano se sostienen en algo tan, digamos, práctico como una delimitación geográfica territorial, pero de manera central en una narración, en una serie de prácticas discursivas; entonces, es importante que se considere este elemento narrativo”.

Y —refuerza— se trata de una “comunidad imaginada” donde nos imaginamos diferentes elementos que nos configuran un sentido de pertenencia.

Símbolos y pertenencia

Para el caso de la declaración de la independencia en 1825, alude a la inspiración boliviana en la Revolución Francesa con símbolos tales como el Himno Nacional o la tricolor. Pero, además, introduce un nuevo elemento obtenido del pensamiento de Alcides Arguedas: “En un texto de 1923, él hace un análisis de las discusiones que había en el Congreso de 1839, donde se planteaba la pregunta que de alguna manera sigue vigente, sigue abierta, no está del todo resuelta, y es esto de ‘qué nos hace ser bolivianos’; o sea, cómo construir esa nación que se había inaugurado unos años antes”.

En criterio de Peres-Cajías, esta última pregunta ha guiado los 200 años de Bolivia y, desde su punto de vista, “todavía está pendiente a ser respondida cabalmente. Porque no existe, quizás, en el país, más allá de estos símbolos patrios, elementos tan consultados para hacernos sentir bolivianos como por ejemplo el café en Colombia, o los tacos o el mariachi en México, o el tango en Argentina. Hay elementos que cohesionan, el sentido de pertenencia de los habitantes a una nación. Y en el caso boliviano, ¿qué es lo que surge? Después de la Revolución Francesa, de que se importan estos símbolos patrios, sigue la pregunta de qué es lo que nos hace ser bolivianos”.

Identidad y “mutilación” (y raza)

Peres-Cajías dice que en el siglo XIX se registra un hito importante para la construcción de ser boliviano, que es la Guerra del Pacífico: “Con la pérdida del acceso al mar y, sobre todo, con esta mutilación de una parte del país, empieza a configurarse una nueva narración de la identidad nacional que se basa en la pérdida”.

Como “es importante tener la noción de cuáles son las historias que nos hemos contado sobre nosotros mismos para construir nuestra identidad”, a partir de la Guerra del Pacífico se empieza a crear un sentido de identidad nacional basado en la pérdida: El Día del Mar y todo lo relacionado con la causa marítima empieza a ser un elemento base para la construcción de la identidad nacional.

“En lugar de decir: ‘Somos bolivianos en relación a aquello que tenemos, nuestras potencialidades, que son tantísimas, nuestras riquezas en todo sentido’, empezamos a construir un sentido de nación con base en la pérdida, y esto va a influir también en una construcción de la bolivianidad”.

Rafael Loayza lo menciona en “Eje del MAS. Ideología, representación y mediación en Evo Morales Ayma” (Konrad Adenauer, La Paz, 2011): “En Bolivia el sentimiento de pertenencia y la configuración del imaginario nacional revisten una complejidad habermasiana. Desde su fundación como Estado y en virtud de su complejidad social, Bolivia se ha visto confrontada con la necesidad de dar pruebas de su legitimidad como nación. Y es que en este país habita una relación tensa entre estratos de clase y cultura, racializados incluso en casi todas sus expresiones sociales. Las políticas públicas no han tenido un continnum que permita formar un credo nacional de búsqueda de desarrollo y progreso. Por el contrario, las guerras con Chile y Paraguay y la consecuente pérdida del territorio han contribuido a forjar una relación chocante con la nación entre los bolivianos, pues la identidad nacional se ha construido sobre las mutilaciones territoriales, antes que sobre la pertenencia al proyecto de ‘bienestar’ del Estado”.

Y Homi K. Bhabha, compilador de “Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales” (Clacso, Buenos Aires, 2010): “Las naciones, como las narraciones, pierden sus orígenes en los mitos del tiempo y solo vuelven sus horizontes plenamente reales en el ojo de la mente [mind’s eye]. Una imagen semejante de la nación —o narración— puede parecer imposiblemente romántica y excesivamente metafórica, pero es de esas tradiciones del pensamiento político y del lenguaje literario que la nación emerge como una poderosa idea histórica en Occidente. Una idea cuya compulsión cultural se apoya en la unidad imposible de la nación como una fuerza simbólica. Esto no es para negar los persistentes intentos de los discursos nacionalistas de producir la idea de la nación como una continua narrativa del progreso nacional, el narcisismo de la autogeneración, la presencia primitiva del Volk. Tampoco esas ideas políticas han sido definitivamente superadas por las nuevas realidades del internacionalismo, el multinacionalismo, o incluso el ‘capitalismo tardío’, una vez que reconocemos que la retórica de esos términos globales es a menudo suscrita en la áspera prosa del poder que cada nación puede esgrimir en su propia esfera de influencia. Lo que quiero enfatizar, en la amplia y liminal imagen de la nación con la que comencé, es la particular ambivalencia que persigue la idea de la nación, el lenguaje de quienes escriben sobre ella y que vive en quienes viven en ella”.

Peres-Cajías hace hincapié en la idea de la diferenciación, porque, en definitiva, “¿identidad qué es? La capacidad de un sujeto o de un conjunto de sujetos de identificarse con algo al tiempo que se diferencia de un otro”. Y “es lo que te da la noción de ser quien eres, básicamente ser quien eres como sujeto y ser quien eres como sujeto en una nación. Entonces, al diferenciarse, se empieza a construir también este discurso en rechazo, en diferenciación, en resentimiento en relación a nuestro país vecino que es Chile a partir de la Guerra del Pacífico, y eso empieza a construir también un sentido de nación, que no es el único país, porque hay muchos casos donde se construye el sentido de nación en diferencia con el otro par, el otro país”.

Identidad y autoestima

“El canto que se enseña a los niños desde primaria de ‘Yo quiero un mar, un mar azul, para Bolivia’, y con este tono de lamento, y de pérdida, y de nostalgia, y de falta… esta es la cuestión. Hay un sentido de falta sobre el cual se va a construir la identidad nacional desde la Guerra del Pacífico”, agrega la profesora de la Universidad Católica.

Considera que esto “ha influido considerablemente en la autoestima nacional, porque estamos en falta, porque hay algo que no tenemos cuando, evidentemente, es una gran pérdida el acceso al mar, es una gran pérdida el litoral; sin embargo, hay otras riquezas también y potencialidades del país. Pero nuestra narración se ha sostenido en la falta”.

Se trata, pues, de una nostalgia de aquello que fuimos y que se alimenta de una ilusión: “¿si algún día volvemos a aquello que perdimos…?”. “Y si algún día lo recuperamos…”. Peres-Cajías cierra con la conclusión de que, a partir de la respuesta a esos cuestionamientos, entonces, podremos estar, entre comillas, completos de nuevo. “Por un lado, podría ser cierto; pero, por otro, Bolivia es mucho más de lo que fue el Litoral”.

De contrastes y abigarrado

Bolivia es un país lleno de contrastes. Desde las alturas del altiplano hasta la selva amazónica, pasando por ciudades vibrantes y comunidades rurales, ser boliviano no es una sola cosa, ni una sola historia. A lo largo de los años, intelectuales y pensadores han intentado comprender qué nos une, qué nos diferencia y cómo construimos eso que llamamos identidad.

Cuatro de ellos: Silvia Rivera Cusicanqui, Xavier Albó, Rossana Barragán y René Zavaleta Mercado, ofrecen también algunas claves para pensar qué significa pertenecer a Bolivia.

Rivera Cusicanqui lo hace analizando la identidad mestiza, aymara e indígena, así como las tensiones coloniales no resueltas en Bolivia; Albó, centrándose en el ser indígena, los procesos de autoidentificación y la plurinacionalidad, y defendiendo la necesidad de una ciudadanía intercultural en la que todas las identidades sean valoradas en condiciones de igualdad; Barragán, retrocediendo hasta los tiempos de la colonia y señalando cómo se van tejiendo nuevas formas de identidad a partir del trabajo y del espacio urbano; y Zavaleta Mercado, para quien la identidad boliviana no se puede definir de forma homogénea, en tanto Bolivia es una “sociedad abigarrada”.

Así, el ser boliviano se configura como una identidad en disputa y en construcción constante.

El “secuestro” del mundo indígena

Otro conflicto bélico que también influyó en la construcción de la identidad nacional es la Guerra del Chaco (1932-1935), según hace notar la académica Guadalupe Peres-Cajías, imbricando esto con una perspectiva de reflexión política, pues —agrega— “los principales partidos van a definir la historia del siglo XX”.

Se refiere a los dos grandes Movimientos: el Nacionalista Revolucionario (MNR) y Al Socialismo (MAS), en cuyos tiempos reconoce que, mientras se continuaba incidiendo en la narrativa de la pérdida territorial por las guerras y en el consecuente enfrentamiento con el otro —y esto influía en la identidad, en el ser boliviano—, estos dos partidos lograron construir una idea de nación, un proyecto país, aunque con un alto costo.

“Hay que reconocerle tanto al MNR como al MAS que tuvieron una estrategia en la construcción de un proyecto país, desde mi punto de vista. Sin embargo, y aquí lo pongo en mayúsculas, en ambos casos, cuando uno analiza las narrativas con las cuales ellos construyen este sentido de nación, hay lo que, con una metáfora de Jesús Martín Barbero, habla del ‘secuestro del mundo indígena’. Yo hablo del ‘secuestro del poncho’, que de hecho es base de un artículo que publiqué el 2021, donde en realidad lo que se va a hacer también con el mundo indígena y local es, por un lado, construir una narración con base en ese mundo local, pero al mismo tiempo instrumentalizar las identidades locales para un posicionamiento hegemónico en el poder político; es decir, se sirven de recursos simbólicos indígenas para establecer su poder”, explica.

Cita como ejemplo lo que denomina un “doble discurso” de Evo Morales, pues a la vez que reconocía al mundo indígena, su gobierno lo atropellaba, según los casos del Tipnis y Tariquía. Algo similar ocurrió con el MNR, de acuerdo a la consideración de la investigadora: “Si bien esta estrategia de construcción de nación ha podido contribuir a la construcción de libertad nacional, esta estrategia se ha basado, sí, en un reconocimiento del mundo local, eso no hay que negarlo, pero al mismo tiempo en una instrumentalización del mundo indígena, y esta instrumentalización resulta muy perversa en un sentido porque hay un falso reconocimiento”.

En criterio de Peres-Cajías, “para entender al otro y para construir una identidad nacional sólida y consolidada, que represente al colectivo, tenemos que partir de un reconocimiento pleno de la otredad, pleno de todos los que conformamos esta bella nación, sin negar que existen muchísimas iniquidades, sin negar que existen diferencias que han sido profundizadas por el racismo y por las diferencias, por supuesto, del acceso a las oportunidades de salud, de educación y de condiciones básicas para acceder a derechos básicos. Sin negar que ese es un reto importante para los bolivianos, es importante también pensar en una nación que nos convoque a todos, que nos integre y que no instrumentalice a los pueblos indígenas”.

Tres discursos de diferenciación (*)

Hay tres discursos de diferenciación que se han ido profundizando a partir de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS):

- Diferenciación indígena y no indígena

- Diferenciación urbano y campo

- Diferenciación Oriente y Occidente

* ‘Diferenciación’ no es lo mismo que ‘diferencia’. “La diferenciación es una profundización de la diferencia —que es una virtud— y más bien la profundiza para generar polarización. Y en la polarización se configuran los poderes hegemónicos políticos, como ha sido el caso del MAS”

Visión de país: De la Constituyente, pasando por el MNR, hasta el MAS

Entre 2006 y 2007, durante su trabajo previo a la redacción de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), un grupo de los asambleístas constituyentes reunidos en Sucre debía abordar la idea de una “visión de país”.

Había una comisión específica para el efecto, la número 1, llamada a redactar los primeros artículos de la futura CPE. Allí estaban, entre otros, el politólogo Jorge Lazarte (), quien en 2008 asentaría por escrito su conclusión de que, en realidad, nunca hubo un diálogo, en el propósito de construir un “mínimo de confianza entre partes y un umbral de comunicación que permitiera el intercambio proclamado y que se supuso era inherente en un escenario constituyente. Quizá la constatación más grave aún fue la constatación de que no había una disposición a comprender las razones de la otra parte ni el deseo de hacerlo. El lugar de la comunicación inexistente fue ocupado por el enfrentamiento (…)”. Señaló, directamente, el reemplazo de las ideas por las convicciones, y que “uno de los efectos de esta ideologización fue la intolerancia hacia los que pensaban de otro modo”.

Lo dijo así en su texto “La Asamblea Constituyente de Bolivia: de la oportunidad a la amenaza”, que se puede encontrar en internet: “…la experiencia no sólo fue con el ‘otro’, con el semejante; no sólo fue la experiencia con el ‘otro’, con el distinto, obvio tratándose de una Constituyente diversa culturalmente; sino también en no pocas veces la experiencia de lo ‘otro’, visto como ‘extraño’, que impide salir de uno mismo para intentar ponerse en el lugar del otro. Es la incomunicación disimulada por el ruido de la frase martillada”.

Visión de país, según el sociólogo Renzo Abruzzese, “supone definir con claridad quiénes somos; ¿somos una sociedad de obreros como concebían los jerarcas de la Unión Soviética? ¿somos una sociedad de indígenas como sostenía el masismo etnocéntrico? ¿somos una sociedad de ciudadanos libres, como lo imagina la democracia ciudadana? Y si definimos esto habrá que establecer al mismo tiempo cuáles son nuestras diferencias y cómo nos arreglamos para vivir sin que se transformen en problemas, lo que implica poner en funcionamiento criterios de justicia en todos los ámbitos de la realidad (social, cultural, política, etc.)”.

En el artículo de su autoría “¿Qué entendemos por Visión de País?” (julio de 2025, www.público.bo), también identifica las posiciones del MNR y el MAS respecto al tema aquí encarado: “En 1952 por ejemplo, el ‘quiénes somos’ “se definió por la intervención de un criterio propio de la modernidad: somos ‘ciudadanos’. La Revolución consistió desde el punto de vista social, en gran medida, en la ciudadanización a través del Voto Universal, de manera que la sociedad se componía de todos aquellos que el estado reconocía como sujetos dotados de derechos y obligaciones independientemente de su filiación étnica o racial, religiosa, económica, o lo que fuese. Durante los 20 años del masismo el quiénes somos se definió como aquellos sujetos que ostentaban la condición de ‘indígenas-originarios-campesinos’ y en consecuencia la sociedad se concebía por un sentido de raza. Para cada una de estas visiones de país se requería un diseño de Estado y sociedad particular. El MNR optó por la república nacionalista, el MAS por el Estado Plurinacional”.

Luego, indica que “cuando pensamos en la Visión de país implícitamente ingresamos en el ámbito de lo justo y de lo injusto (…). Era justo para los masistas imprimir un sentido de raza a todo lo que se hacía por mítico y utópico que pareciera. Lo justo pasaba por ‘saldar cuentas’ con el ‘qhara’. Para las corrientes nacionalistas que dieron origen al MNR la justicia consistía en ‘saldar cuentas con la oligarquía minero-feudal’, de manera que para los primeros era justo racializar todo el espectro de la vida cotidiana, para los segundos nacionalizar todo el espectro de la vida económica, social y cultural”.

Abruzzese finaliza su artículo citando las elecciones en puertas y preguntándose qué visión de país será capaz de construir un paradigma que supere cualitativamente el del nacionalismo revolucionario, vigente desde 1952, hasta el final del MAS.